中興莊數位走讀

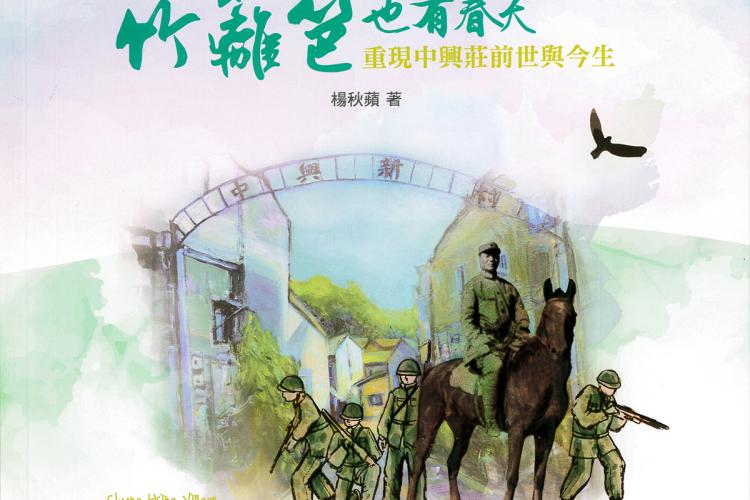

54竹籬笆也有春天-中興莊前世與今生

決定提筆撰寫「中興莊」村史,確有一段機遇巧合;作者楊秋蘋的故鄉金門,曾是中興莊眷一代浴血捍衛的最前線,「青保旅」改編的第九師投身八二三砲戰,不畏槍林彈雨,英勇作戰長達44天,獲有先總統 蔣公親筆寫信勉勵,並頒發最高榮譽「文虎旗」,贏得「大膽部隊」的美名。

山東青島人全力拼搏、護衛國土的英雄史蹟,豈容無聲淹沒在歷史長河!筆者得此榮幸,通過彰化縣文化局2021年「大家來寫村史」計畫審查,且徵得中興莊眷一代、眷二、三代朋友的通力合作,在「新冠疫情」環伺、「俄烏戰事」和「中共軍演」輪番衝擊,終能突破訪談和書寫困境,順利共筆完成這部村史。

八卦山下的中興莊,豎立著縱橫沙場的英雄典範,透過跟時間賽跑的口述訪談,把握時機留存時代印記,再佐以戰爭史實交互印證,熱血感人的事蹟,以「竹籬笆也有春天─重現中興莊的前世與今生」為名加以書寫和記錄。

這本書不只是一村之史,更是「上了岸,就是一生」的先輩們,用血汗和性命創造的歷史。屬於「婆娑之洋、美麗之島」的「戰爭與和平」,值得銘記在心、傳誦千載!

中興莊數位走讀

53中興莊眷村文化園區

1950年高芳先師長與彰化縣政府協商取得用地,由師部出資及部隊工兵的協助下興建了110戶草房,取名為「中興新村」,1956年因台灣省政府於南投建立中興新村而改名為「中興莊」,1959年八七水災後改建為磚造平房,1971年再由政府補助每戶五千元改建為二樓的建築。

2009年中興莊眷戶被安置到太極新村,2010年彰化縣文化局將中興莊占地2公頃的土地和66幢眷村房舍,登錄為彰化縣歷史建築,2021年再擴大登錄為聚落建築群,加以整修活化。

文化局提出「再現彰化眷村味─中興莊再造歷史現場(110-111年」1計畫,國防部同意補助3400萬元經費,文化部補助600萬元經費,縣府自籌1千萬元,進行「中興莊聚落建築保存再發展暨修復再利用計畫案」,其中「中興莊青創據點示範計畫」進駐徵選結果揭曉,分別為門牌12、21、30、39。2022年底前讓年輕人引進文創產業資源,活化中興莊。

中興莊是八卦山的「希望之丘」,也是國防部選定為全國13處值得文資保存眷村,紅線處更正為彰化縣文化局規劃建置的中興莊故事一館、二館預計115年農曆春節前開放,中興莊眷村文化園區全區以ROT委託人文國際公司營運,將以「人、文、地(景)、產、食、育、樂、住、行」等核心元素,運用多元豐富的文史、戰爭、武術、藝術、影像記錄、庶民生活美食等元素,打造為觀光和文創兼具的「眷村文化園區」。

中興莊數位走讀

41陳文政比民歌更快樂的童年

「彰化八卦山下的中興新村(改為中興莊)有著我一生中最美好的回憶。小時候天真快樂的日子,過得比張艾嘉唱的那首「童年」還要多彩多姿」。

「小時候就是無憂無慮的玩,眷村人丁旺盛,不愁找不到玩伴。村子和幼稚園、醫院都是一牆之隔,且是雙磚的,當時最喜歡爬到牆上或走或坐,很有居高臨下的感覺。也喜歡爬上醫院的屋頂(平房)玩,家人找不到。在山上也放過羊,養過兔子,也曾到碉堡上放風箏,和村裏的哥哥們沿著鉄路走到大肚溪邊摘西瓜,或是走到後山摘鳳梨龍眼,稻田裏抓泥鰍, 山上烤地瓜、土豆(馬鈴薯)、香腸。有時可以在中山國小前面的漫畫書店待上一整天,暑假作業都是最後一天才寫,寫不完就哭。姊姊都會幫忙的。」

「記憶中的童年,村裏的爸爸們好像都不在家,媽媽們都忙的很,小孩又多,除了家事外還都做手工活貼補家用。「國中時,幼稚園的圍牆加高了,且是單磚的,爬上擔心牆撐不住,也就不再爬牆了。或許是長大了,感覺山也變小了,也不上山玩了。沒事就喜歡騎腳踏車在市區逛來逛去,漸漸的漫畫書被布袋戲取代了。

中興莊數位走讀

40張曼麗憶兒時記趣

「王錦豹的爸爸(王合寅伯伯)真是秘醫高手,他扎針治病很神奇,村中很多人被扎過,那根針不是現在針灸的針,是家中縫棉被的大針,王伯伯靠著一根針就救了許多人,我正是受惠者其中之一」。

張曼麗回憶自己高中時曾被蚊子咬,就擦了些明星花露水,結果全身過敏,癢的都抓破皮,到藥局買藥吃,仍然癢到不行。

張曼麗又說,「晚上媽媽就叫姐姐(張海南)帶我去找錦豹的爸爸,王伯伯磨墨拿毛筆屏息在我後背不知是寫,還是畫了什麼,就說好了,當時我還想王伯伯是『乩童』嗎?怎麼可能會好,不過也神,本來是奇癢無比,但從錦豹家出來還沒走到院子,身上完全不癢了,回到家只見手臂上全是自己抓的血痕,當時還想日後我若再過敏癢的話,就自己拿筆畫畫,不過至今還沒機會自己畫呢!」

中興莊數位走讀

33王光遠談逃難慘況

「據我母親提過,當天青島港確實人馬雜沓,上級規定軍官幹部可以攜家帶眷上船,士兵一律不准帶家眷!當船離開青島港時,很多沒上船的家眷站在碼頭對天嚎哭,甚至有不少人直接跳海了!景況十分淒慘!」

中興莊數位走讀

31常連芳談家族憾事

陽明國中英文老師退休,目前為西畫藝術家的常連芳娓娓細訴往事……

她說:「青島要撤退時,擔任警衛隊排長的父親常玉潤派兩名傳令兵,通知山上一個營要趕快撤退,試兩次沒成功,山上副營長眼見下不了山,於是心生一計,要士兵全體戴上「紅星帽」,佯稱是「八路軍」某一營,迂迴前進,終於順利下山,來得及趕上船,我父親鬆了一口氣。」

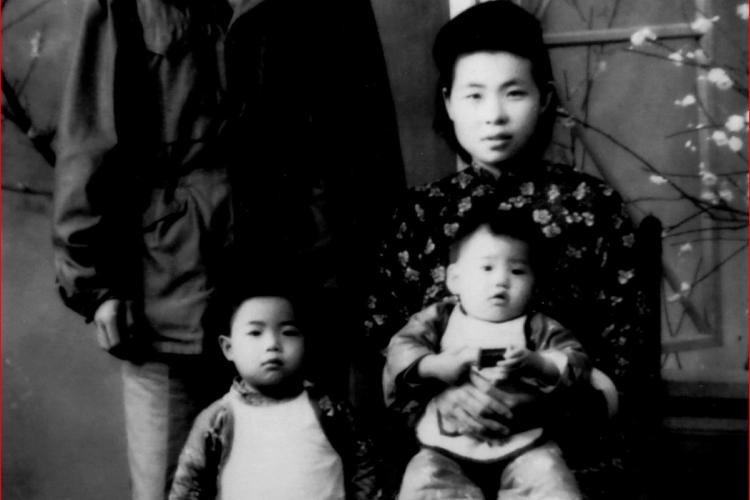

「當時父親是高芳先大隊長的警衛排長,常高兩家在嶗山區是世交,祖父常東城是嶗東區長,父親告訴母親:『近幾天就要撤退,父親要母親和小姑跟著走,把年幼的我留給姥姥、姥爺照顧』,小姑則說父母年紀大,沒人照顧,我應該跟在父母身旁才對,幸運的我終於在6月1日搭上了『渤海輪』。」

「當年到達海南島以後,溽暑酷熱,充滿瘴癘之氣,很多人水土不服,生病去世,母親賣了僅存的耳環手環,給親戚和我治病,醫生幫我打一針,人就像汽球洩了氣,瘦瘦扁扁,媽媽大吃一驚說:『平時看這個小孩胖兒啊!』,原來是水腫,營養不良。」

「來台同住中興莊的宋成彰母親是我的大阿姨,當她得知,不是出來避風頭是回不去了!跟我母親顧桂蘭姐妹倆跑到山上抱頭痛哭,她的手邊只是一大串家裡大櫃子的鑰匙外,身無分文就這樣子來到台灣。1988年回到大陸探親,聽到祖父母和小姑早已過世多年,更是悲痛逾恆!