01 家離水邊那麼近

01 My home is so close to the water

新竹最容易親近一條溪的社區-舊港島。在歷經河道淤積、港口廢止、行水區禁建的歷史變革後,近年的公民參與行動,正翻轉這個社區成為一座人文生態島。

Jiu-Gang Island (means the old harbour) is the community in Hsinchu most easily accessible by a stream. After undergoing historical changes such as river siltation, port abandonment, and construction bans in the river reservation zone, recent civic engagement is transforming this community into a cultural and ecological island.

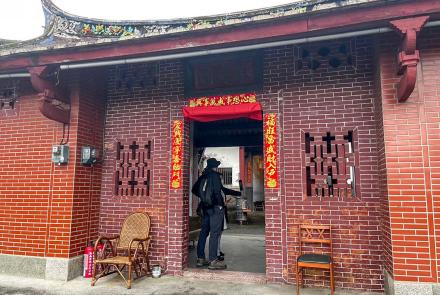

01-3吉善堂八家將

瓦厝內吉善堂為西港慶安宮專屬八家將的陣頭館,和三五甲鎮山宮吉興堂八家將系出同門。該陣是代天巡狩的駕前陣頭,掌「二部先鋒官」令,協助主公緝妖捉鬼,有先斬後奏之權。陣中角色有刑具爺、文差、武差(文武差)、甘、柳、謝、范(四將)及春、夏、勈、冬(四季神)等大神,五行陣是其特色陣法之一。

01-6測量系系館 雨豆樹

漫步在成大校園內的測量系館前,可以看到一顆生長茂密的老樹:雨豆樹。作為在臺灣少見的珍貴資產,當初在進行測量系館的建築規劃時,便曾刻意將建物位置後退幾許,只為讓這顆雨豆樹獲得成長茁壯的空間。雨豆樹的葉子對濕度尤為敏感,仿若含羞草一般,在濕氣較重的夜晚,便可見到它的葉片下垂閉合,因此也不失為一個用來判斷當日是否有降雨機會的天然觀測手法。

01-7舊操場(現圖書館及周邊草皮位置)

現今位於成功校區的總圖書館,其實是成功大學創校以來的第三代圖書館,該區原為成功操場,亦是成大校園中最早的戶外活動場地。1994年,作為二代總圖的擴建候選基地,成功操場於校務會議過後成為新總圖的建設地點,雖曾因經費、教職員連署等因素而有所延宕,但仍於1997年完成動土典禮,並在2001年正式落成使用。

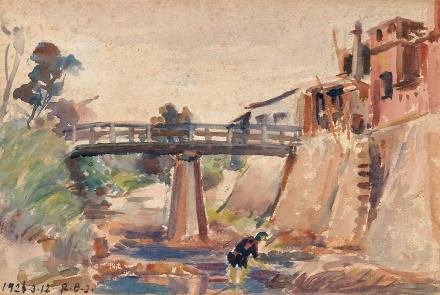

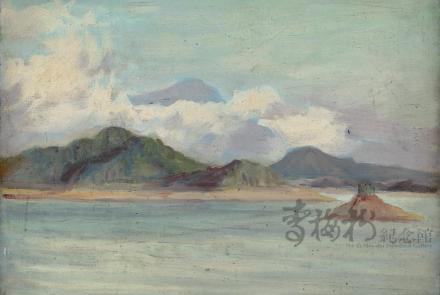

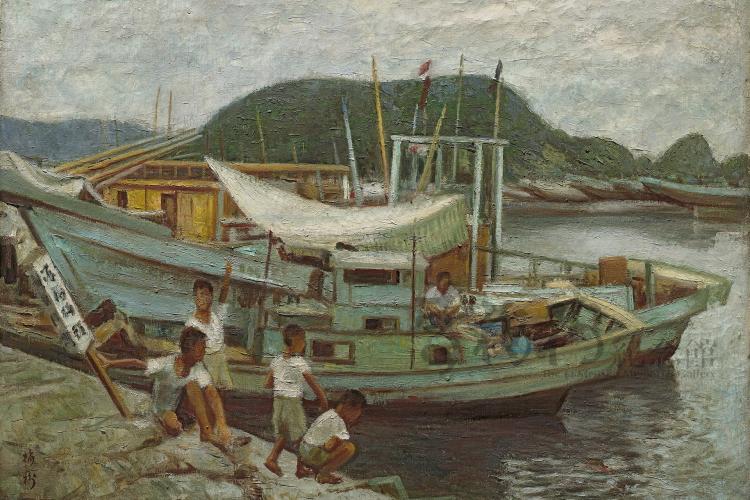

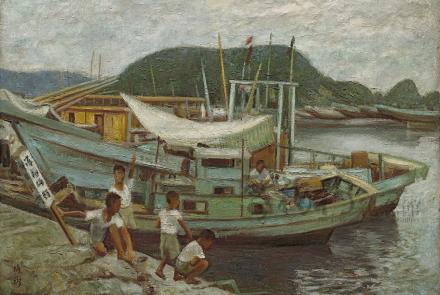

01《淡水港》(淡水基督教長老教會後方)

《淡水港》為李梅樹創作於1930年的油彩作品,作品尺寸為25F(65x80 cm),畫家從高處俯瞰,描繪晴而多雲的淡水河港灣與小鎮風貌。畫面前景有用色濃郁的紅色屋瓦和深綠樹叢交錯,而在部分房舍的頂部屋脊處,畫家加上了橘白色的筆畫,讓畫面下方與上方的明亮天空相調和。

此外,筆觸方向皆往右後方延伸,連接淡水港灣的弧度,除了有引導觀者視線的效果,也使得畫面整體顯得更穩定而協調。在層層錯落的紅屋瓦和綠樹叢之後,可見映照著藍、綠、白、黃天空的淡水港,表現畫家對於瞬時光影變化的捕捉,水面上的船隻則又為畫面增添一絲生氣。

臺灣許多前輩藝術家都有留下描繪淡水景緻的作品。與李梅樹交好的陳植棋、陳澄波等人在1920至30年代時也創作了多幅以淡水為畫題的圖繪。

陳植棋有四幅1925-30年間創作的同名《淡水風景》作品;陳澄波有《淡水夕照》(1935)、《淡水風景》(1935)、《曲徑》(1936)等。三人皆曾為赤島社成員,赤島社1929年成立時於《臺南日日新報》中發表宣言:「忠實地反應時代的脈動,生活即是美,吾等希望貫徹藝術,化育此島為美麗島。愛好藝術的我們,心懷為鄉土臺灣島殉情,不論何時都不忘以學貧學愚的心情鑽研精進研究。赤島社的使命在此,吾等生活亦在此,且讓秋天的臺展和春天的赤島展來裝飾這個缺乏風雅的島嶼吧。」,由此或許可見三位畫伯對臺灣藝術發展的懇切關懷。

參考資料:

〈粒揃ひの畫家連 臺展の向ふを張つて 赤島社を組織し本島畫壇に烽火を揚く〉,《臺南日日新報》,1929年08月28日。

葉思芬,《臺灣美術全集.卷十四:陳植棋》,臺北:藝術家,1995。

饒祖賢,〈自然與人文的融匯:館藏藝術家畫筆下的淡水風景〉,中央研究院台灣史研究所檔案館:https://archives.ith.sinica.edu.tw/collections_list_02.php?no=52,檢索日期:2024年4月12日。

01三坑自然生態公園

位於石門水庫大漢溪畔的三坑自然生態公園,景色優美,佔地約3.8公頃。全區採用生態工法建造,並大量種植當地的原生花草樹種,將生態公園融合了自然景觀。園區內除了佔地廣大的生態湖與周邊大草坪休憩區之外,並且規劃有休憩公園、涼亭、木拱橋、戲水渠道等設施,還可串連三坑自行車道,創造出休閒的運動健身空間。

三坑生態公園在日據時代曾是繁忙的渡船頭,後因河道的淤塞,導致水運的沒落,再加上砂石場盜採砂石後任意回填廢棄物,使得當地的自然原貌遭到嚴重破壞。在地方與各界人士努力與爭取下,由內政部營建署重新設計規劃,引入石門大圳的水源,改善周邊植栽綠化,打造成為波光瀲灩、蓊鬱青翠的自然生態公園。

三坑生態公園展現了豐富的水岸生態,在規劃之時,就以保持原始生態為主要概念,盡量減少人為破壞,結合自然與休憩,除了涼亭與景觀橋使用混凝土外,全區皆可讓雨水自然的滲入土壤內,而生態池周邊以原素材卵石打造,並注入源源不絕的地下水與山泉水,來保持池水的清澈;防護堤岸則以經過防腐處理的木樁加強維護,提供鳥類暫棲休息之所;湖內生態豐富,日落時分沿著木棧步道漫步湖岸,可近距離欣賞湖光山色、觀察鳥類生態,是觀察生態的好去處。

此外,公園旁即為大漢溪堤坊,沿著石階登上河堤,可遠眺石門大壩與大漢溪的沿岸風光;公園的後方則連接知名的樟之細路。公園內有浪漫台三線的裝置藝術:年輪下、浮草庵、水琴窟,及客家茶港:挑擔細路、山水慢漫、集貨橋。盛夏時節一望無際的綠油油稻田;秋冬稻作收割後播種下後的大片的波斯菊花海,演繹出賞心悅目的花海嬌點。

01三民高中 Sanmin High School

位於新北市蘆洲區,是一所創立於1990年的完全中學。學校以「國際視野」、「人文關懷」、「生命熱情」、「創意思考」為發展願景,致力於培育學生成為具有國際視野、人文關懷、生命熱情、創意思考的優秀人才。

三民高中積極推動國際交流,與德國、日本、韓國、加拿大等國家的學校建立姊妹校關係,讓學生有機會拓展國際視野。

此外三民高中還設立國際雙語實驗班、數理科技實驗班、體育班等特色班級,期許培養學生在各個領域的專精。

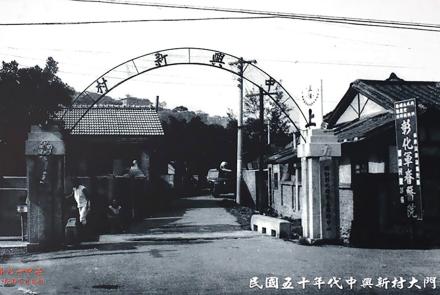

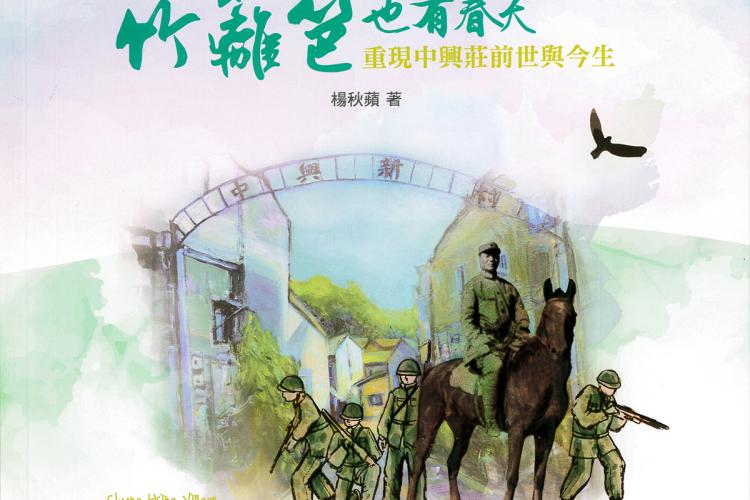

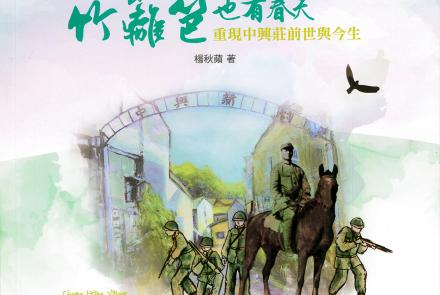

01中興莊

中興莊前世與今生

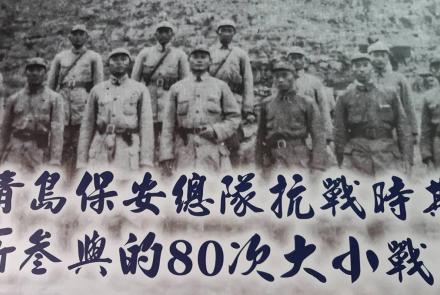

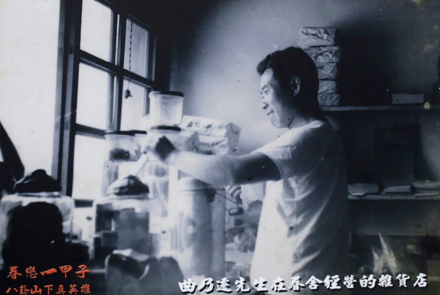

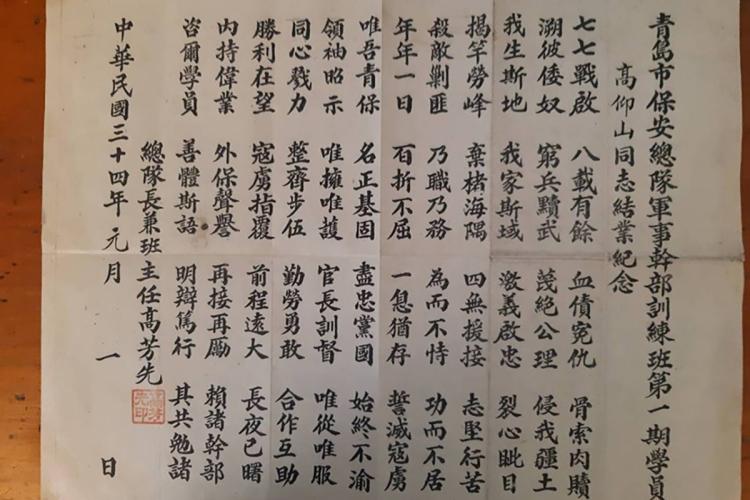

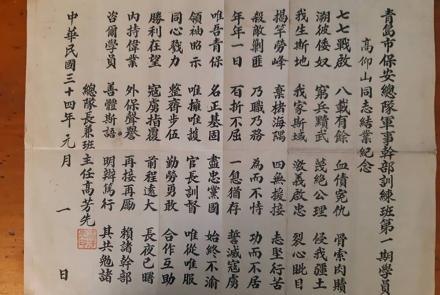

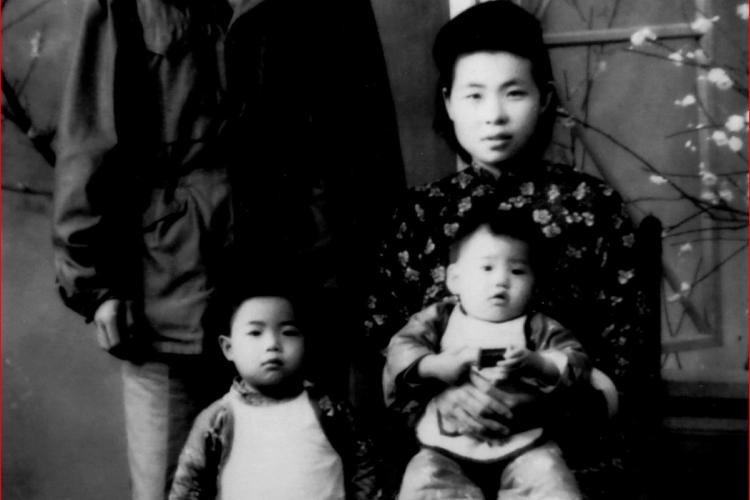

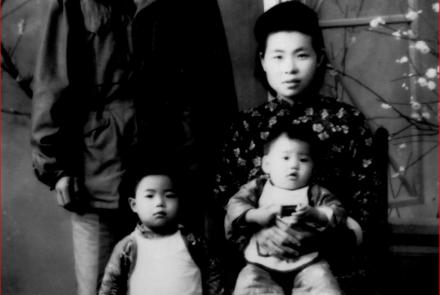

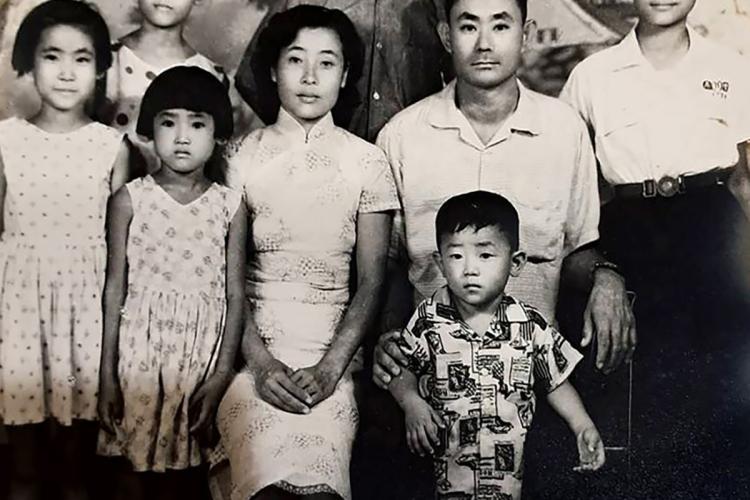

山東「青島國術館」子弟兵組成的大刀隊、嶗山游擊隊,歷經高芳先九死一生的帶領,浴血「抗日」八年,贏得80場大小戰役。 1949年這支「青島保安旅」搭船撤離至基隆未能下船,接獲密令再轉戰海南島「剿匪」,1950年元月終獲安頓於八卦山下的眷村─中興莊。

一生兵馬倥傯的父執輩1959年奔赴金門「823砲戰」,堅毅守護家國、贏得第一面陸軍最高榮譽「文虎旗」,創造「大膽部隊」英勇故事。 彰化「中興莊」為國防部、文化部選定為全國13處具有文資保存價值的眷村之一,彰化縣文化局2021年登錄為聚落建築群,2025年9月中興莊故事館開幕,2026年預計開放的「中興莊故事館」、「中興莊眷村文化園區」,歡迎您共同見證大時代的故事。

01佛光大學

佛光大學的創立起源於星雲大師對教育的深刻期望。大師認為,教育不應只是知識的傳授,更應培養一顆慈悲與智慧並存的心。他推動「人間佛教」理念,強調生活中實踐善與愛,因此他希望建立一所能讓學生在自然與文化中成長的大學。經多年籌劃,大師選擇在礁溪的山上興建佛光大學,使學生能在遠離喧囂的環境中學習,讓心靈得以沉澱與思考。他相信,身處雲海、山林與大地之間,更能體會生命的寧靜與厚度。

佛光大學最著名的特色景觀之一是雲海景色。清晨時,白雲如海般覆蓋山谷,彷彿整座校園漂浮在天空之上,讓人感受到「雲端上的大學」的浪漫意象。日出景色也是許多學生珍惜的風景,太陽緩緩從太平洋升起,光線灑落在蘭陽平原與海面,帶來希望與新生的感覺。

此外,校園內常能見到櫻花季節盛開的花樹與多種野生鳥類,呈現出自然與人文共存的溫柔氛圍。也因環境寧靜,許多學生會在傍晚沿著林間步道散步,當作心靈的整理與休息。

星雲大師以「三好運動」——做好事、說好話、存好心作為教育核心,鼓勵學生在生活中實踐品格教育,培養利他、感恩與正向思維的態度。佛光大學重視全人教育,結合人文、科技、管理與創意,設有文學、社會、創藝與健康等多元學院,培育具備國際視野與人文關懷的現代青年。

學校推動「人間佛教」理念,強調教育不僅是知識的傳授,更是人格的養成。星雲大師曾說:「教育是百年樹人,是社會希望的泉源。」因此,佛光大學在課程設計中融入生命教育、服務學習與倫理思維,培養學生能兼具智慧與慈悲,成為社會的良善力量。

01園區大標題 Park Entry Signage

藝術家: 雷恩(古勒勒‧雷拉登) /排灣族

Artist: Kulele Ruladen /Paiwan

臺灣原住民族文化園區坐落在屏東縣瑪家鄉北葉村,瑪家鄉為原住民族中排灣族的聚落,園區標題下方為排灣族語的羅馬拼音,意思是這個地方是在台灣學習原住民文化、教育、娛樂的一個地方。

園區主要以展示、保存、研究、推廣臺灣原住民族文化為主,是目前國內規模最大、最具研究價值的戶外博物館。園區內設有文物陳列館、16族群傳統建築、樂舞劇場、工藝手做體驗區、文化體驗等,來遊玩的遊客不僅能沉浸式地學習到原住民族文化,也能體驗到不同族群間的生活樣態。

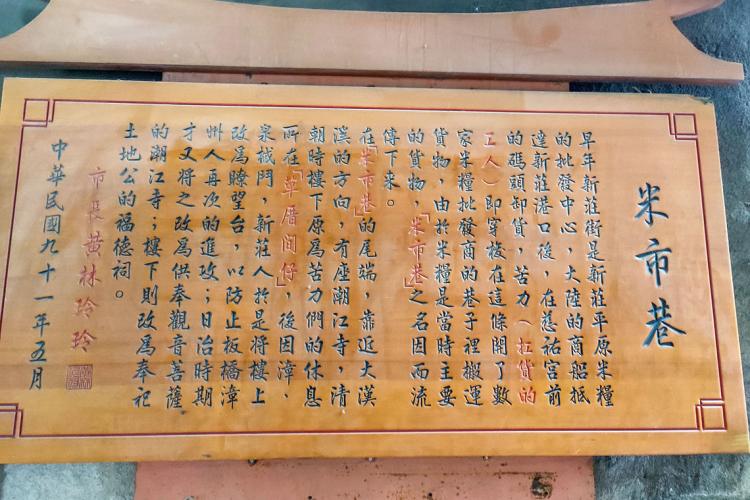

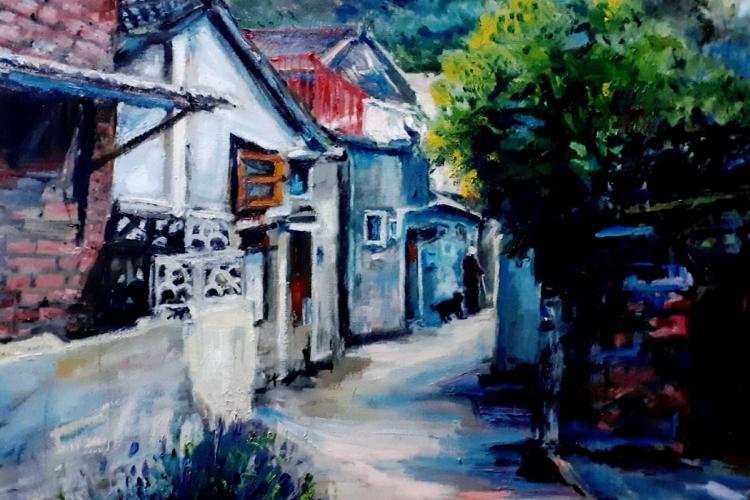

01大溪老街區

大溪是桃園最早發展的地方,透過大漢溪水運之便,小帆船往來行駛淡水河,與大陸貿易興盛,造就了許多商號與商賈。日治大正時代流行歐式混合建築風格,和平路、中山路等老街,各商號融合巴洛克式繁飾主義和閩南傳統裝飾圖案,包括希臘山頭、羅馬柱子和中式的魚、蝙蝠等祈求吉慶的圖案混合,形成大溪專有的日治建築特色。和平老街因為九O年代「大溪之寶」社造運動,保留了較多完整的山牆立面,老屋的保存狀況也較好,街區特色商店林立,商況熱鬧。每年福仁宮與普濟堂廟會與社頭遶境文化,以及「豆干文化節」活動,更是街區年度盛事。此外,通議第石城、武德殿、蘭室、簡阿牛故居、木藝博物館、四連棟老屋活化,都是街區史蹟文化特色。

01大溪老街區

大溪是桃園最早發展的地方,透過大漢溪水運之便,小帆船往來行駛淡水河,與大陸貿易興盛,造就了許多商號與商賈。日治大正時代流行歐式混合建築風格,和平路、中山路等老街,各商號融合巴洛克式繁飾主義和閩南傳統裝飾圖案,包括希臘山頭、羅馬柱子和中式的魚、蝙蝠等祈求吉慶的圖案混合,形成大溪專有的日治建築特色。和平老街因為九O年代「大溪之寶」社造運動,保留了較多完整的山牆立面,老屋的保存狀況也較好,街區特色商店林立,商況熱鬧。每年福仁宮與普濟堂廟會與社頭遶境文化,以及「豆干文化節」活動,更是街區年度盛事。此外,通議第石城、武德殿、蘭室、簡阿牛故居、木藝博物館、四連棟老屋活化,都是街區史蹟文化特色。

01大稻埕碼頭

大稻埕碼頭的治理,從清末的「港務優先」起步:劉銘傳時期以建昌公司為引擎,帶動臨河低地填築、鋪設街廓與築堤,新市街(港邊街、千秋街、建昌街、六館街)逐步成形,奠定碼頭與市街共構的基礎;1896年的影像已可見沿岸出現低水護岸與碼頭設施,用以維持靠泊與裝卸的連續性。

然而1898年特大洪水成為關鍵的壓力測試:堤岸潰決、碼頭機能癱瘓,甚至有大型船隻被沖進建昌街的紀錄,暴露低水護岸在洪峰前的結構侷限。災後地方紳商請願,自日新街東市場開鑿導向雙連埤的排水大溝,並在1904年測圖中辨識出「淡水洪水經雙連埤—劍潭入北港(基隆河)」的自然分洪路徑;由此可見,大稻埕的治理已從單點工程(碼頭護岸)擴展為「堤岸—市區排水—埤塘系統」的聯動思維。

1910年代起,治理尺度再度升級:總督府在艋舺—大稻埕沿岸推進高水堤方案,於既有砌石低水護岸上加築鋼筋混凝土牆式堤(常見L型斷面),並在十川嘉太郎的「臺北輪中治水」構想中,把大稻埕列為高牆式高水堤的優先實施區;自此,河岸由「港務便利」轉向以高規格堤防來界定城—河邊界。戰後相關路線與系統持續延展,使大稻埕成為臺灣城市堤防建設的起點與典範,亦說明今日我們所見的碼頭景觀,正是百年來在洪患、排水與高牆堤三股力量拉扯下的歷史定形。

01從繁榮到寧靜的見證—初音車站的前世今生

干城村最初的地名為「初音」,其名稱源自東線鐵道的歷史。1910年12月,東線鐵道從花蓮港通車至鯉魚尾,火車跨越木瓜溪時鳴笛聲迴響於山谷,當地因此得名「初音」。1916年,當地因發現銅礦而設立「初音停車場」,成為資源運輸的樞紐。隨著礦業衰退,該區繁榮逐漸消失。戰後,車站經歷多次更名:1948年改稱「初英站」,1957年隨地名更改為「南華車站」,1989年因行政區劃改為「干城車站」。1994年,車站因旅客稀少而廢站。

廢站後,車站周圍逐漸荒廢。2007年,干城社區發展協會申請將閒置空間改建為「初音驛生態公園」,並於2009年完工。公園以生態池展示干城豐富的水資源,並設有蓮花池,經由社區志工的努力,園區綠化成效顯著,成為居民休憩的聚集地。公園內也設有由藝術家張育瑋創作的環保大鳥裝置,呼應社區的環保理念。

車站另一側規劃為「鐵道櫻花公園」,園內種植了富士櫻、墨染櫻等多種櫻花,及展示「東線小叮噹」列車。每年櫻花盛開時,遊客與當地居民紛紛來此賞花,為社區增添了觀光活力。公園的日常維護由干城社區發展協會負責,使這片歷史與自然兼備的空間成為干城村的重要景點。

01樂華夜市

樂華夜市興起於1970年代,因入口旁原有一家樂華戲院而得名(後改建為現今錢櫃KTV大樓),夜市範圍以永平路為主,延伸至保福路一段、保平路18巷、中山路口等,包含許多美食小吃、服飾配件、3C用品等攤商及店面,是永和的重要商圈。另外,此區有一個「舊廍」的舊地名(今和平街附近),近代亦曾在修路整地時發現一個製糖的石車,是因為清代永豐圳的灌溉範圍未及此處,泉州人便運用原鄉的製糖技術,開闢旱田埔園種蔗並開設糖廍製糖,永和的傳統製糖業發展直到日據初期萬華的新式糖廠成立才逐漸被取代。

01永興宮(三山國王)

位於陳厝厝莊,主祀三山國王(巾山、明山、獨山),最大盛典為農曆二月廿五日(巾山大王聖誕)。三尊王爺均由漢移民自原鄉帶來奉於民宅,後由莊民共建廟供奉,保佑地方。清朝道光二十四年(1844),獨山國王由臺南府師爺馬宰持奉自宅,咸豐元年(1851)信徒增多,買地建廟,為本廟之始。

光緒十七年(1891)廟體因白蟻和暴風雨損壞。日治大正三年(1924)改建,宮內現存大正十四(1935)重修紀念碑,記載當時居民籌資捐地建廟善舉。今三層宮殿式廟體建成於民國六十年(1980)。

01石碇高中

清晨在校門口迎接大家的除了一片藍天之外就是校長了,石碇高中建於山腰,學子上下山須爬好漢坡,山下有八分寮福德宮坐鎮在道路正中間,形成一個圓環,山腳有景美溪的深潭,昔日為渡船口。學校是地方人士殷殷期盼捐地而建,肩負著培育學子的重要責任,更擔起保存地方記憶,創造石碇明日的重要使命。

01芳苑燈塔

民國53~74年間大量開發王功海埔新生地導致陸地往外延伸,因此67年動工至民國73年完工的芳苑燈塔,位於彰化縣芳苑鄉王功漁港,外表為漆成黑白垂直條紋的八角形「芳苑燈塔」,其外觀呈現一個八角形的鋼筋混泥土建築物,頂層外有環繞陽台(黑白相間的條紋配色,有助於漁船在日間辨識),不僅是國內燈塔中興建時間最晚的燈塔(最年輕燈塔),燈光1kw28000支燭光指引著經過濁水溪與大肚溪台灣海峽船隻航行的安全!同時,更因當地地層下陷的關係,為國內唯一塔高(37.4公尺)高於燈高(35.7公尺)的燈塔(號稱最高)。

芳苑燈塔的設置,主要是為了維護彰化沿海漁船(代表安全)及往來於臺灣海峽的船隻(代表危險)的安全,此地在昔日還可欣賞到彰化頗負盛名的八景之一──王功漁火。

「一府、二鹿、三艋舺」是大家都耳熟能詳的台灣諺語,而後面緊接著的是「四寶斗、五番挖」,「寶斗」為彰化縣北斗鄉,「番挖」便是指彰化縣芳苑鄉了,可見在早期台灣,芳苑王功算是相當繁華的港口之一。近年來漁船減少,盛況不復見。不過,來到海邊,爬上王功漁港觀景台一覽漁港,漲潮前,一艘艘舢板載著蚵仔回港,滿載而歸。

隨著潮汐一波波的推移,如今的漁港已退去繁華的榮景,回歸到漁村寧靜的樸質。儘管如此,「芳苑燈塔」依然屹立不搖地守護著每日辛勞出海的漁民們,只要有漁民出海的一日,燈塔便會持續地為他們照亮回家的路。與王功夕照陪伴著遊客到此一遊。

01萬年公園

位於萬福國小旁的萬年公園,是一座沿著臺師大公館校區往南(往景美方向)的長條形公園,分別命名編號成萬年一、二、三號公園。

一號公園創園於1981年,二號公園創園於1986年,兩座公園外圍皆由大型喬木圍塑,搭配景觀矮牆及簡潔之鋪面設計美化,鋪面及花臺亦作整體色系及空間感設計考量,使得鄰里公園之自明性更明確。三號公園創園於1986年,公園綠帶以植栽花槽及變化的鋪面,搭配清爽的簡易造型涼亭,區隔人行步道及帶狀公園範圍,以滿足行人視覺景觀及公園內民眾休憩需求。

然而早期缺乏整理的公園,雜草叢生、髒亂不堪,到了晚上更是昏暗,公園就成為治安死角。經過臺北市鄰里公園改造計畫,修剪花草樹木,排水溝消毒殺菌,整個公園煥然一新。;並且將一號和二號公園併為一體,二、三號公園的入口也串聯在一起,使得公園面積變大了。此外,公園內部也全面改為無障礙空間,使身障者出入更為方便。改造之後的萬年公園,原涼亭部分變成中央廣場,民眾多了四百平方米的多功能空間可以運用。

由於萬年公園緊鄰萬福國小,每到放學時間,公園成為小朋友們第二個運動遊樂場,除了翹翹板、爬架、溜滑梯、搖搖樂等,還有其他公園沒少有的益智滾球組、攀岩牆等,地面是一片沙地與彈性地墊,不怕小朋友因掉落而受傷,是個相當貼心的設計。

萬年公園的生態物種上相當豐富,據統計有116種植物,37種動物,在鄰里公園中是難得一見的。最特別的是公園內有7棵國寶級樹種象牙樹,由於生長相當緩慢,木材質地密緻、紋理有光澤、黑幹黑心,是上等木材原料。

萬年公園未來期盼能提供民眾更舒適的休閒環境,凝聚社區意識,並利用生態整合,改造出具代表性的公共空間。

參考資料:

1.小世界Newsweek新聞回顧─有園來作伙萬年公園,七株國寶樹稀有珍寶– 1720期:http://shuj.shu.edu.tw/blog/2016/10/26/有園來作伙萬年公園,七株國寶樹稀有珍寶– 1720期

2.臺北市公園地圖站:https://taipeipark.idatatw.com/

01金山老街

金山老街為目前臺灣少數老街之一,也是北海岸地區最古老的老街,其歷史可回溯至清朝雍正末年,由福建移民所建,為昔日金包里住民主要的農產、漁獲集散地。街區以慈護宮為起點,長約一公里,以金聲橋為界,分為頂街與下街,老街建築為傳統式連棟店鋪住宅,呈現面窄的長條形街屋,目前老街仍有數間閩式住宅以及部分日治時期洋樓立面建築,並且保留著「亭仔腳」的建築特色。

02 舊港橋

02 Jiu-Gang Bridge

舊港過往聯外的交通方式為渡船和臨時搭建的木橋,由於木橋時常因風災毀損的緣故,只能仰賴渡船通行,1960年渡船翻覆事件後才興建第一代舊港大橋,隔年完工,1963年因葛羅里颱風毀損,1977年興建第二代舊港大橋後將其拆除,2007年興建第三代舊港大橋,2009年完工通車,亦即今日的百年防洪斜張大橋。

In the past, the only means of transportation connecting the Jiu-Gang to the outside world were ferries and temporary wooden bridges. Because the wooden bridges were often damaged by typhoons, people could only rely on ferries for passage. After a ferry capsized in 1960, the first generation of the Jiu-Gang Bridge was built and completed the following year. It was damaged by Typhoon Grori in 1963. The second generation of the Jiu-Gang Bridge was built in 1977 and then demolished. The third generation of the Jiu-Gang Bridge was built in 2007 and completed and opened to traffic in 2009. This is the century-old flood control cable-stayed bridge we see today.

02-2新化老街

在 1920 年,臺南州新化郡役所設置後,進行了「市區改正」工程而將今中正路從 6 公尺拓寬為 12 公尺。1921 年,布商林茂己耗費三千圓請來綽號「躼跤壽仔」的匠師興建洋樓(今中正路 435 號),隨後引來鄰近商家效仿,約到了 1926 年左右今中正路西側便都改建成洋樓。至於東側街屋則是在 1937 年拓寬馬路興建排水溝時拆除改建。

後來到了 1995 年,新化鎮公所規畫都市改造計畫,將中山路從 12 公尺拓寬為 15 公尺,因而拆掉了原有街屋。後來由成功大學建築系教授王明蘅率先發起老街保存的口號,最後在 1999 年 1 月 25 日的「老街在發展保存與拓寬研商公聽會上」,以 22 戶贊成保存、5 戶反對、8 票無意見的結果確定保存中正路街屋。為地方民眾推動區域文化資產保存的重要案例。

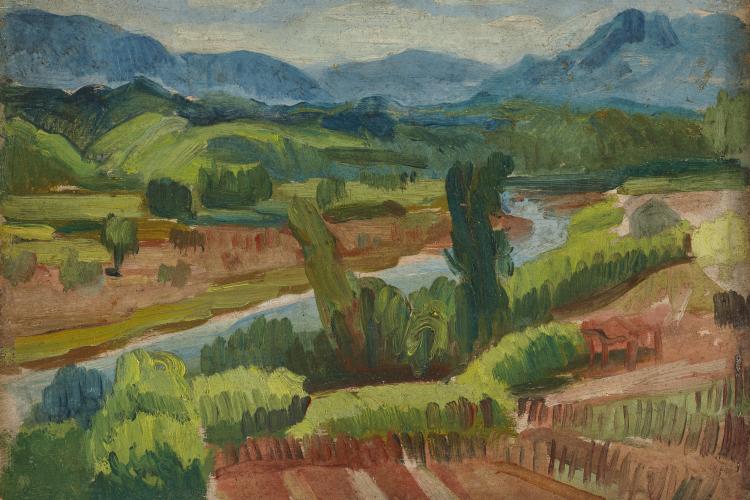

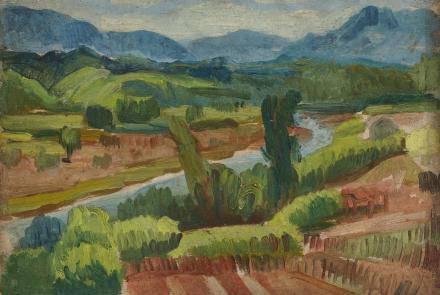

02《淡水》(淡水基督教長老教會前方)

《淡水》是李梅樹創作於1974年的油彩作品,尺寸為10F(45.5x53 cm),描繪俯瞰淡水港的景緻。與同為李梅樹描繪淡水風景的作品《淡水港》(1930)相比,本幅《淡水》或許是因距離更向後推遠,俯瞰角度顯得較為平緩。而畫家似是因站在畫面前景左側建築後面,只見一半的淡水港港灣。前景右側有錯落著的紅屋瓦建築,建築側面的馬背顯示其應為漢人移民的傳統建築,與後方淡水基督長老教會的尖塔建築相對,呈現了淡水建築群落的共融特色。

日治初期淡水港務繁盛,而後因泥沙淤積、1899年基隆港築港計畫啟動等,使淡水港船舶雲集的盛況不再。到了1920年代,淡水漸漸因畫家圖繪或廣告宣傳成為觀光勝地。此時期殖民政府希望推動臺灣的現代性建設和觀光產業,1927年時《臺灣日日新報》也在官方支持下舉辦新臺灣八景投票活動,淡水成為新八景之一。而淡水港灣、錯落的紅瓦建築群落、觀音山等景緻也成為淡水畫題作品經常出現的風景。

另外,《淡水》中所見的基督長老教會的尖塔建築在其他畫家的作品中也常常可見,如陳澄波《淡水夕照》(1935)、倪蔣懷《淡水教堂》(1936)、楊三郎《觀音山》(年代不詳)、郭柏川《淡水觀音山》(1953)、陳慧坤《淡水觀音山》(1963)等,十分有趣。

參考資料:

饒祖賢,〈自然與人文的融匯:館藏藝術家畫筆下的淡水風景〉,中央研究院台灣史研究所檔案館:https://archives.ith.sinica.edu.tw/collections_list_02.php?no=52,檢索日期:2024年4月12日。

宋南萱,〈臺灣八景從清代到日據時期的轉變〉,桃園:中央大學藝術學研究所碩士論文,2000。

02三腳渡天德宮(升降土地公)

士林三腳渡位於基隆河與番仔溝的交會處(後港墘),在1964 年淡水河防洪治本計畫第一期工程開工之前,曾是繁華的渡口,也曾有豐富漁產,現今則以「臺北最後一座碼頭」著稱。河畔的土地公廟「天德宮」,有一段曲折而有趣的歷史。1980年代大家樂盛行之際,撈捕紅線蟲的漁民時常在基隆河撿到被賭徒們求財不靈而丟棄的漂流神明,並將其送到天德宮重新供奉,因此廟裡神像極多。與此同時,天德宮因被防洪計畫劃在堤外,成為行水區中的違章建築,不時接到遷廟或拆廟的警告。面對洪水及市府拆除大隊的壓力,居民想到一個變通的辦法:必要時就連廟帶神一起抬離現場,後來甚至將小廟裝上輪子,方便移動。

約在2005 年間,居民集資為天德宮設計一座升降機,四角四支鐵柱,底下裝一底盤,將重達18 噸的廟放在上面。只要颱風警報發布,廟方人員就焚一柱清香默禱,後將廟升高。此一垂直式避災裝置通過官方的防汛測試,被允許原地保存,成為全臺唯一會坐電梯的土地公廟。

02乙未保鄉大本營—三峽祖師廟

1895年是臺灣關鍵的一年,清朝在甲午戰爭中戰敗,簽訂《馬關條約》,將臺灣割讓給日本,這項消息引發了臺灣人民強烈的反彈與抵抗。位於三峽的清水祖師廟,不僅是地方的信仰中心,更在烽火連天的歲月裡,扮演了重要的角色。當日軍的鐵蹄逼近,許多不願屈服於日本統治的臺灣士紳與民眾紛紛組織義軍,展開武裝抵抗。「三角湧抗日三傑」蘇力、蘇俊與陳小埤三人組織「三角湧義民營」,於祖師廟號召庄民,仿效清水祖師公陳昭應的抵抗異族統治,加入的義軍多達五、六千人。

義軍的糧秣、軍械與彈藥存放在祖師廟,廟內還有防止土匪所用的九尊大砲,在分水崙戰役中給予日軍痛擊。面對陌生的日軍與前途未卜的命運時,人們相信祖師公會庇佑臺灣這塊土地。因為祖師廟具有重要地位,遂成為日軍進攻的目標,在日軍回攻三角湧時被縱火焚毀。

當我們走進三峽清水祖師廟,除了讚嘆其精緻的建築藝術,更應緬懷1895年那段歷史。紀念那些為保衛家園浴血奮戰的先烈,以及這座廟宇在臺灣命運轉折點上所扮演的角色,它是一座民間信仰的廟宇,更是一部寫著臺灣人民抵禦外侮的活歷史。

參考資料:

1.王明義等,《三峽鎮志》,臺北:三峽鎮公所,1993年。

2.王天從,《三峽地區乙未抗日史料》,臺北:中西印刷廠,1967年。

3.王昇文、林炯任,《乙未年海山地區抗日誌》,臺北:臺北縣立文化中心,1995年。

4.《認識三峽》,臺北:三峽鎮公所,2001年。

5.蕭永盛,《影心.直情.張才》,臺北:雄獅圖書股份有限公司,2001年。

6.《台灣諸景寫真帖》,臺中:日本陸軍參謀本部陸地測量部,1896年。

02引水石腔(硿)

「引水石腔」是理解瑠公—大坪林圳選擇新店溪上游取水的關鍵現場。為了避開感潮段的鹹水與平原低地的洪氾風險,郭錫瑠評估後決定在青潭溪匯入新店溪處築壩,以堆砌石笱抬高水位,再把清水導入臺北平原。然而工程很快遇到兩大難題:其一,圳頭如何穩定取水;其二,幹線如何越過縱橫的霧裡薛溪。就第一個難題,郭錫瑠原本打算在新店溪右岸開挖一段與河道平行的明渠(圖3-4 A–B 段),卻被岸側天然石壁所阻,只能改以「鑿石成腔」的方式開築暗渠,於是便有了「引水石腔」的雛形。自乾隆五年(1740)抵達青潭口起,後續十二年,工程重點都卡在這道石壁上。

時局也在此時出現轉折。原位於番界之外的大坪林庄,在官方規劃下改為官庄,駐兵屯守並招募佃人入墾,新墾區同樣渴求穩定水源。大坪林五庄佃戶聽聞郭錫瑠長年投入築圳,遂由墾戶首蕭妙興出面與之合作,組成「金合興」墾號接手圳頭工程;一方面向官府稟請告示、確定圳線,一方面聘用「流壯」護衛與石匠續鑿石腔。作為交換,郭錫瑠得以在大坪林五庄境內開設往大加蚋堡的主幹圳道——後來的瑠公圳幹線。乾隆二十五年(1760),蕭妙興等人終於鑿通至獅頭山下(今新店小獅山開天宮下方),以引水石腔為圳頭的「大坪林圳」通水,在新店地區迅速成為關鍵灌溉水源;其後乾隆三十年代,瑠公圳另改於碧潭設圳頭,也順利完成分流佈水。需要強調的是,引水石腔屬於大坪林圳的「引水暗渠」與進水口結構,本身不直接給田間供水,而是保障上游來水能安全跨越岩壁、穩定進入配水系統。

戰後初期(1947),新店溪過度採砂導致河床下切、常水位降低,引水石腔再難以原方式自河道進水,只得興建大豐抽水廠以幫浦取代落差取水,滿足農業灌溉之需,引水石腔遂功成身退。今日走讀至此,看到的是一段被都市化邊緣化的水利記憶:它曾以「鑿石成腔、借壩抬水」的技術解答,連結了青潭口的上游清水與大坪林—大加蚋堡的墾作世界,也見證清代民間組織、官方制度與日後近代水利的接力。透過這個點,我們不只讀到一段工程史,更能理解「為何取上游、如何越地形、如何保證穩定水頭」這三個關鍵決策,如何一步步把山水變成可管理的生產力。

02朴子藝術公園內

【出現集數:44、38、20】

1.第44集怡雯、阿瑋、小吳「無緣三人組」惺惺相惜處。

2.第38集天池阿公、明珠運動處

3.第20集玟莉與家倫約會野餐處

02林埤古道

「林埤古道」是早期十一份至大平一帶的聯絡道路,古道入口在石門大圳附近之林埤公園,橋前有座山神祠土地公廟,沿著大圳旁的道路遍植櫻花,稱為「櫻花步道」。步道邊有三坑圳渡槽橫越石門大圳而過,步行過程可以聽見潺潺流水聲,是不錯的體驗。現在古道已改成水泥階梯,沒有原來的古味,沿往水利署北區水資源局(石管局)的階梯而上,在河階地有口小池塘,早期附近種有防風林,故有「林埤」之地名,還有一座歷史悠久的「崎頭石爺土地伯公」及一間荒廢已久的紅磚屋。從細節中仍可看見古道的歷史,兩旁是草地田疇,再上幾個石階就登上了大漢溪的第三層河階,終點有座古色古香的八角涼亭,以及水資局綠色如茵的大草原。

02海廢體能場

61公路的建設,拓展了交通便利,也摧毀了芳苑沿海的軍事痕跡。為展現芳苑海防軍事的重要性,透過計畫案複刻了2座單兵掩體,以前綿延在堤防上的單兵掩體有芳苑長城之稱。也邀請在地搭海寮達人楊慶恭老先生協助利用海廢材料、漂流木及竹子,建立迷你的軍事體驗器材,供親子同樂。

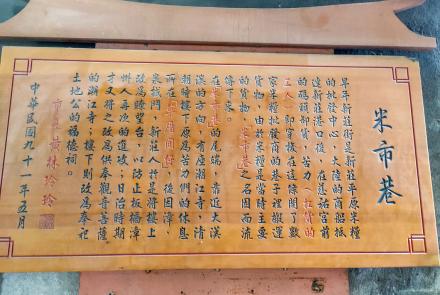

02西門街

在清代時,由於板橋一帶常發生漳泉械鬥,為了防禦,板橋林本源家族便籌資興建城牆,城牆範圍大致為現今的北門街、西門街、館前西路、南門街、文化路一段所圍成的街廓,只不過城牆已在日治時期遭到拆除。

雖然城牆已不復見,但仍然是板橋發展過程中不可抹滅的一部分,於是,在板橋地方文史協會與政府的合作努力下,於今日板橋古城範圍內設置一些歷史遺跡解說牌,來向民眾們呈現板橋發展的歷史,西門街便是最佳示範地區。

清朝時漢人從湳仔港上岸的貨物,在進入枋橋時,需跨過公館溝進入枋橋街道,溝上覆蓋了兩片木板架起一座木橋,這就是板橋舊名「枋橋」的由來。直到1847年,林本源家族受板橋數個家族的邀請,從大溪遷居到枋橋落戶,1953年建成三落大院(現今板橋林本源園邸)。後來,林家與枋橋仕紳們為了有效抵禦泉州人(因為漳泉械鬥),遂以私人財產興建了枋橋城,於1855年落成。日治時期,因都市建設而陸續拆除城牆,僅能於今日北門街、西門街、館前西路、南門街所圍繞之五角形區域感受古城規模及板橋最早的核心發展。

目前,在枋橋古城牆所在的街道鋪有「古城界址」之地磚;西門街與北門街口立有小牌坊顯示古城地圖與過去北門城門所在位置;西門街為以前公館溝流路的一部份,除了街道成自然彎曲的馬路,人行道上也有如路燈的說明牌,標示著「枋橋古城」。沿著西門街經過林家花園古樸的圍牆,及在靠近接雲寺的地方,探尋一小塊殘存的古城牆,散步於其中,懷舊之情油然而生。

02金山溫泉

金山區的溫泉,舊稱「金包里溫泉」,與陽明山溫泉同屬大屯山地熱帶,主要的溫泉區是在金包里街一帶(又稱舊館溫泉),皆有許多溫泉會館,在溫泉公園及磺港漁港,則有溫泉泡腳池供遊客體會金山溫泉的美好。

02雞母嶺由來

雞母嶺的過往生活史

道光時漳州簡姓所闢。地處偏僻,林茂草密,為野獸出入之處。閩南語中雉雞稱之為蛙雞,即雞母之意。(貢寮鄉誌86年10月版)

雞母嶺因地處偏遠且多為山林地,耕地甚少,先民採集食物不易,此處剛好出產雉雞及竹雞先民長捕食之,其中母雞更具生產力因可繁延後代,雞母嶺如此沿用以為段名。(瑞芳地政事務所官網)

雞母嶺是土地公嶺、巫裡岸及雞母嶺三個地名所組成的村落,對外名稱以「雞母嶺」稱之,本地人則會細分為居住在土地公嶺或巫裡岸。

土地公嶺:道光時漳州簡姓開闢。以土地公廟得名。(貢寮鄉誌86年10月版)

巫裡岸:嘉慶時漳州巫姓開闢。荒野末開,不便生存,不久即全家死亡。後吳姓至此,為紀念巫姓乃定名巫裡岸。(貢寮鄉誌86年10月版)

節錄自貢寮鄉誌等資料>

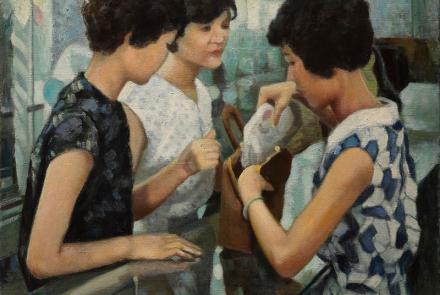

03《納涼》(臺北榮星花園)

李梅樹於1976年繪製《納涼》一作,畫作尺寸為50F(91×116.5cm),以油彩描繪了一行人在大樹下或坐或站納涼的景象。此作描繪三峽祖師廟誦經團外出工作後,至榮星花園休息的情況。畫面前景中央有許多飲用過的冷飲,右側有一孩子眼神望向前方,讓觀者彷彿有與其視線相交之感,抱著孩子的婦人與圍坐圓桌的婦女們,多以後背些微拱起、頭部稍稍前傾的放鬆姿態坐著,從以上情景可知此時天氣有些炎熱,且畫中一行人應是已休息了一段時間。人們的目光多望向後方,亦讓觀者不禁好奇,他們目光所及之處有著什麼樣的風景。畫中遠景左側有一白色花棚,右側則有一大樹,樹枝上懸吊著大小不一的鳥籠。

畫面中央所描繪之身穿黃橙色無袖上衣的女子,與《佛門少女》一作中的女主角相同,是祖師廟的誦經生王鳳玉,同一模特兒在兩間不同作品中甚至穿著同一件衣服。由於祖師廟初一十五皆有誦經需求,遂有誦經團成立。日後李梅樹先生更時常帶領誦經團出外活動,如環島募款、北港進香等,並順道至各地郊遊。生活周遭事物經常是李梅樹重要的取材管道,由於李梅樹與誦經團成員的長時間相處與頻繁交流,誦經團成員便也成為了李梅樹重要的繪畫題材與靈感之一。依畫中場景可推知描繪場景應為榮星花園第四區,此作《納涼》即是李梅樹事後由多張不同角度的照片組合創作而成,記錄下了當時情景。

參考資料:

〈榮星花園/花開四季:添設遊樂園/玩樂碰賞/老少咸宜〉,《經濟日報》,1973年8月19日,版7。

王慶臺,《臺灣美術全集.卷五:李梅樹》,臺北:藝術家,1992。

倪再沁,《茲土有情:李梅樹和他的藝術》,臺中:臺灣省立美術館,1995。

開放博物館:https://openmuseum.tw/muse/digi_object/9d6b1377636ee72119a7955055abaf1d,檢索日期:2023.07.28。

03大溪中正公園

大溪中正公園原名「崁津公園」,1909年6月開幕,當時占地三千坪。當時「大溪街」為日本殖民理番的重要據點,故以標準都市的規劃,遷移此地原有的墳墓,設立第一座公園,1912年擴大成為「大嵙崁公園」。原有大溪神社是全桃園第一座設立的神社,拜殿、本殿於戰後被拆除,前方的石燈、石桌皆為當時神社的遺跡,僅留的基座改建為「超然亭」,可眺望崁津河景。「復興亭」原是1930年日軍鎮壓泰雅族人,紀念殉職軍警所立的「忠魂碑」,拆除後於基石上改建為中式涼亭。1975年為紀念蔣中正在臺的貢獻,公園改名為「中正公園」,廣場主景留有一座他騎馬英姿的銅像。園內具有豐富自然樹景,樟樹、榕樹、九芎、楓香、茄苳均為百年老樹,是充滿歷史人文與生態美景的休憩園區。

【園內具有豐富自然樹景,樟樹、榕樹、九芎、楓香、茄苳均為百年老樹,是充滿歷史人文與生態美景的休憩園區 林炯任】

03大溪中正公園

大溪公園原名「崁津公園」,1909年6月開幕,當時占地三千坪。當時「大溪街」為日本殖民理番的重要據點,故以標準都市的規劃,遷移此地原有的墳墓,設立第一座公園,1912年擴大成為「大嵙崁公園」。原有大溪神社是全桃園第一座設立的神社,拜殿、本殿於戰後被拆除,前方的石燈、石桌皆為當時神社的遺跡,僅留的基座改建為「超然亭」,可眺望崁津河景。「復興亭」原是1930年日軍鎮壓泰雅族人,紀念殉職軍警所立的「忠魂碑」,拆除後於基石上改建為中式涼亭。1975年為紀念蔣中正在臺的貢獻,公園改名為「中正公園」,廣場主景留有一座他騎馬英姿的銅像。園內具有豐富自然樹景,樟樹、榕樹、九芎、楓香、茄苳均為百年老樹,是充滿歷史人文與生態美景的休憩園區。

03新吉竹籠茨

「扛茨走溪流」是曾文溪下游的溪南寮、新吉庄的地方記憶。百年前,先民合力扛著竹籠茨遷居別地,為的是避開水患的侵襲。竹籠茨又稱「竹篙茨」、「柱仔腳茨」,是以刺竹為立柱,桂竹為橫桿,福竹、藤線與茅草為屋頂的臺灣常見傳統民居。竹屋容易就地取材,也易於拆解及組構,搬遷上相對方便。

隨著曾文溪的擺盪,溪南寮成為緊鄰溪流的聚落。1926年,因洪患而遷移已是溪南寮居民常面臨的生存抉擇。1928年,情況變得更加危急,8月以後曾文溪多次氾濫,尤其9月6日的暴風雨讓洪水沖毀了嘉南大圳曾文溪分線的防水土堤防,溪水灌入聚落中心,直通鹿耳門溪。大批居民在連番的水災期間扛著竹籠茨搬家。有的居民憂患意識高,眼見溪岸快崩了,就找村裡的人來幫忙,將自家搬往安全的地方;也有村民在大水退去後,決定遷往別地重建,以避開下一次的洪水。

多數溪南寮居民遷移到自己耕作的田地,就在原居地南方不遠之處;也有離開舊聚落,搬去集資購買的土地,如新吉庄便是18戶溪南寮人在大水後向十二佃庄民購地新建的聚落。「扛茨走溪流」,靠的是全庄互助的情誼,體現防災、救災中最重要的「社會資本」。居民間的社群意識及互動網絡,往往是協力救災、重建及從災變中快速復原的韌性來源。

03景美公有市場

位於景美街的景美公有市場,最早設立於明治38年(1905),至今已經是第四代。

第一代公有市場坐落在當時最熱閙的頂街(今景美街132-136號),是一座約20坪大小的四角亭簡陃建築,草創之初以販賣豬肉聞名。大正8年(1919)4月,因為攤商增加,空間不足,遷移到景尾頂街與下街交界處(景文街137號)。 當時公有市場以南至景尾溪最熱鬧,稱為頂街,其中染布坊、茶行、碾米廠、中藥行、雜貨店雲集;市場北方的下街一直到及土地公廟進興宮,則是外地趕集的攤販聚集地。

民國50年(1961),因為市場建築逐漸老舊,於是重新興建,是為第二代景美公有市場。

民國81年(1992),為配合臺北市政府道路拓寛工程,拆除部份市場建物,搭建臨時攤棚,並於隔年10月重新開,是第三代的景美公有市場。

現在的公有市場是第四代公有市場,民國91年(2002)8月擴建為目前二層樓的建築。一樓白天為市場攤位,仍以販賣豬肉為主。傍晚之後則變身為夜市小吃,是景美夜市的一部份。二樓則多次易主,現在則是一家人从众厚切牛排店。

2010年初,由景美觀光商圈南方入口開始搭建型鋼的遮雨棚完成一半,另一半則有店家不同意,加上火災時無法進入救災的消防考量,以致未能完成全線能遮風避雨的購物環境。

在景美公有市場的周圍圍繞幾家夜市人氣小吃,如景美街115號的油飯和蚵仔麵線,117號的米粉湯,119號對面的景美豆花等。富味珍肉脯店則是在景美街公有市場邊經營了四十餘年的老店,經營早市,也經營夜市。近幾年從萬華貴陽街起家的《仙冬堂》古早奶茶店亦進駐公有市場北邊巷子。

景美公有市場的設置應是日本政府企圖對早市攤商進行集中管理及環境衛生考量的政策表示。然而隨著日本政府對臺灣統治的結束,政府不再強力介入管理,攤商往交通方便、人潮更多的地方自行開店或設攤,景美公有市場形同虛設,不僅在早市呈現蕭條景像,在傍晚之後更被利用成為夜市的一部份。

參考資料:

1.國家文化記憶庫-景美公有市場:https://memory.culture.tw/Home/Detail?Id=263414&IndexCode=Culture_Place

2.文山社區大學-景美公有市場:http://www.wenshan.org.tw/index.php/component/k2/item/1036-2013-09-20-07-07- 50.html

03東石高中

【出現集數:26】

文欽、明珠、美秀、志航所唸之高中。第26集劇中明珠與美秀穿東石高中制服在禮堂進行直播,大家為之傾倒、瘋狂

03淡蘭古道石碇外按古道入口

淡蘭古道為清朝時從淡水聽到噶瑪蘭廳的主要道路,大致可分為北中南三路,石碇段屬於南路的一部分。1860年開港通商後茶經濟正夯,開墾先民入山種植茶樹利用水路—楓子林及深坑為渡口,循景美溪、新店溪、淡水河至大稻埕。陸路則經坪林尾、石碇、深坑、六張犁等抵達大稻埕,形成茶路。因茶路經濟極具價值,也促成台灣巡撫劉銘傳以此路再拓寬通往宜蘭。

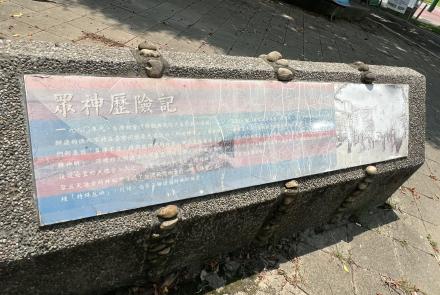

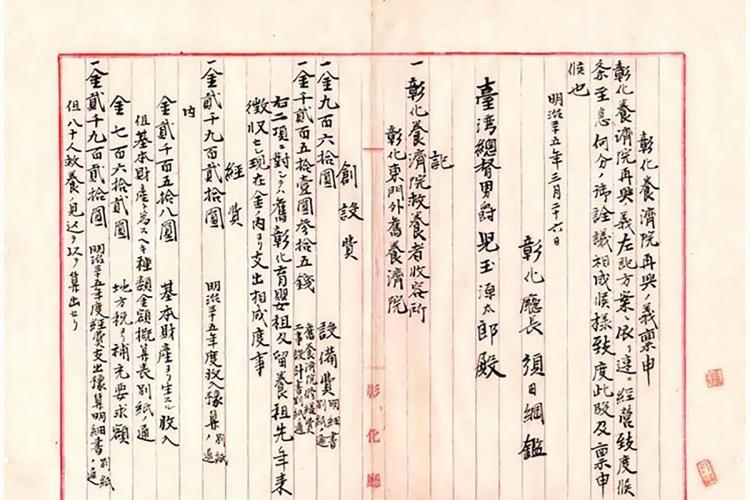

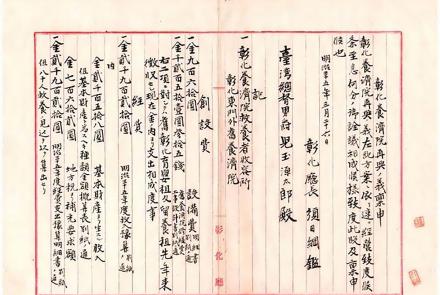

03清代養濟院

養濟院和中興莊有何淵源?根據文史作家林文龍在《彰化縣口述歷史(二)》所撰寫的「彰化城 話滄桑」一文中,採訪地方耆老李震霆指出,中山路有座玄天上帝廟,廟名為古龍山,廟後原是個小山丘,廟的後面靠近八卦山一帶,古時叫「癩膏營」,那裡出磺水,彰化古名也叫磺溪,就是因此得名,磺水可以治療皮膚病,彰化人如果有「癩膏病」,都會到磺水窟浸泡,所以就名為「癩膏營」,「癩膏營」範圍包括今之中山國小,以前常有人說中山國小是「癩膏營」地,原因就在此,不過,現在磺水已經沒有了。

另一名耆老吳華棟也印證說,中山國小古時的確在「癩膏營」,記得以前運動場還有小山,常有人在此放羊,後來慢慢拓寬,山才往後退。

文史作家林文龍說,關於彰化養濟院之設置,其地俗稱「太古療」(編按:發音與癩膏近似),在古龍山附近,印証上述耆老的說法,此地有溫泉之故,養濟院與中興莊確有淵源。

03番仔挖一號

營造充滿歸屬感、人情味及在地風情之人文驛站。芳苑聚落裡,仍有許多的三合院建築留存,部分三合院持續有人作為居住使用,部分長期間置建物則多有效損。本處屋主提供無使用之老屋參與改造計畫,提供公共使用。與居民共同討論改造方向,及對在地生活空間的想像,將此處改造為半開放充滿歸屬感、人情味及番仔挖風情之人文驛站。

03經國步道

蔣經國為凍頂茶提供重要的支持,鹿谷地方懷著感念之情,將連接麒麟潭與凍頂地區間的林間道路命名為「經國步道」以作紀念。步道入口處的告示牌記載了命名的由來:「經國步道為連接鹿谷鄉麒麟潭與凍頂地區間之步道,早期為居民種植林作而開闢的林間道路,係為感念經國先生早年對本地關懷而以之為名;兩側多自然生成之林相,沿途有各種樹木及昆蟲,或許也可以看見有著像張人臉的人面蜘蛛正靜靜的停留在旁邊的枝椏間喔!步道上端即是聞名全省『凍頂烏龍茶』的發源地─凍頂,長久以來,為數十年來堅持製茶工藝技術行家的匯集地;近年來更成立鹿谷商圈,並藉由改善商圈經營模式、商圈環境的美化與結合茶葉文化的推展,讓鹿谷茶鄉的芳香飄向更寬廣的世界舞台。」

03行政中心 Administration Center

為臺灣原住民族文化園區推動業務及提供遊客服務的行政中心,建築外觀充滿原住民族藝術風情,主要設施包括行政中心辦公室、咖啡廳、餐廳、部落文創紀念品店、旅店、停車場及樟樹園。

The Taiwan Indigenous Peoples Cultural Development Center of the Council of Indigenous Peoples is located in the administrative building inside the cultural park. The Center is the hub for the preservation, development and promotion of indigenous culture including ballads, rituals, dance, artifacts and architecture as well as traditional way of life. In the administrative building, there is a cafe, restaurant, hotel and gift shop.

03雙溪文學巷(逐雨巷)

新北市雙溪文學巷是一條充滿文化氣息的小巷,它位於雙溪車站附近,是一個連結雙溪老街和雙溪圖書館的步道。文學巷的牆壁上,有許多詩句和名言,創作者為新北市雙溪高中學生,讓人在走過時,可以感受到他們的文學風采和思想。文學巷的盡頭,是一座美麗的雙溪圖書館,這裡有豐富的書籍和資料,還有一個寬敞的閱讀空間,可以讓人安靜地享受閱讀的樂趣。文學巷是一個適合文青和書迷的打卡景點,歡迎你來探索

03黃安邦開墾故事

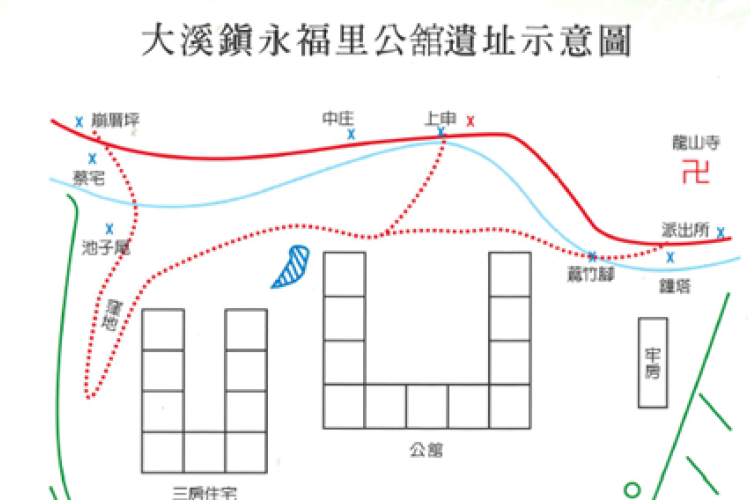

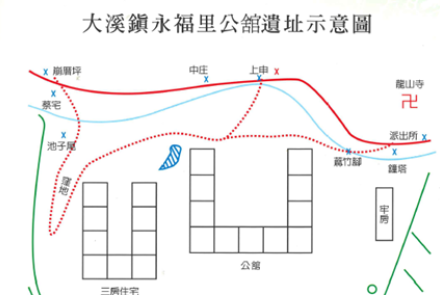

大溪黃安邦墾號家族,祖籍福建省泉州府晉江縣,渡臺祖12世黃可麟,於康熙53年(1714)至淡水八里坌經營船郊。至15世黃龍藍(龍安)傑出,與二弟黃龍松、三弟黃龍蕙合力營「德春行」商號。其為人疏財仗義,為淡北五鎮六十三莊之民所推重。咸豐9年(1859),爆發大規模的漳泉械鬥,艋舺泉籍商人向滬尾(淡水)的黃龍安求援。黃龍安率眾數千人,連夜趕赴,大破芝蘭堡(士林),擊敗士林漳籍領袖潘永清,拂曉至艋舺,漳人倉皇離去。而後黃龍安家族移居艋舺。 (註1)

黃龍安家族舉家遷往艋舺後,因台灣開港通商(1860年),外商(洋行)進駐基隆、淡水,經營鴉片的進口,當時英國寶順洋行的陶德和買辦李春生,帶頭發展北部地區茶葉和樟腦的出口。加上臺灣航運多由外商輪船公司壟斷,原有船頭行的帆船(戎客船)運輸業務,被外商輪船所取代,行郊勢力大受影響,黃龍安經營的船頭行「德春行」也受波及。於是在同治四年(1865年),家族響應淡水同知陳培桂,開墾三峽、大溪一帶,取得「黃安邦」墾照,結合鄉人700多戶一起前往開墾,砍樟腦、種茶葉,至此定居烏塗窟(今大溪永福地區)。(註2)

同治7年(1868)正月,先進駐三角湧,三月完成商討研議,準備開墾事宜,到了七月,逼進山區,駐紮隘民防守,十二月,劃分股份、認股及訂定契約。黃龍安跟306個墾戶在三峽祖師廟誓師後出發,開墾大業於是展開。(註3) 當時因三角湧屬原住民(泰雅族)地盤,族人常下山「出草」,官方治亂乏力。是故黃龍松乃夜宿艋舺龍山寺,祈求觀音佛祖指點迷津。是夜,觀音佛祖託夢對他說:「無廟不成庄,東邊縛一虎,南邊築一城,生番自平矣!」於是在同治8年(1869)自艋舺龍山寺朝香刈火,在墾地建立「龍山寺」,並從唐山迎接觀音佛祖來安坐鎮殿。後謝虎豹投靠,見其英勇,黃龍松命防守東邊,故有虎豹坑之名。又有黃阿城最精槍法,命守鳥嘴尖。無論土匪或原住民來犯,均鎩羽而歸,烏塗窟地區居民從此安居樂業。(註4)

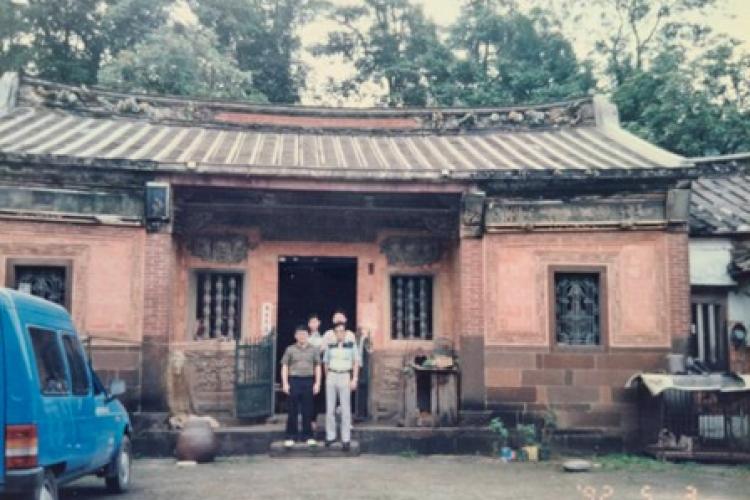

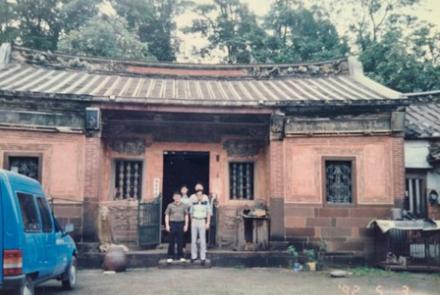

當時管理這麼大產業的黃安邦墾號「公館」大厝,就設在永福龍山寺的對面過溪那片平坦之地,面積達數甲,現在則長滿林木荒草。當時的「公館」大厝,除了居家生活、辦公管理之外,更設有監獄、學堂、倉庫等。可以裁判收押庄民犯人、教育鄉民子女、收租建設地方、維護地方治安等,公館儼然為烏塗窟的地方自治中心。黃龍松先生,冀求此地能永續經營,遂命名本地為「永福莊」,取其「福者德之積也,永者記之善也。」(註5)

1895年乙未戰役7月13日-15日的分水崙戰役中,烏塗窟則由黃安邦墾號二房黃龍松長子黃源鑑(1850~1905)率領一千多人,配合三角湧蘇力和大嵙崁江國輝的義軍,合擊日軍。經三日激戰,7月15日黃源鑑左臂受傷。日本援軍從龍潭來援,被圍困的日軍從娘子坑經尾寮突圍和援軍一起佔領大嵙崁。7月22日,日軍從大嵙崁回攻,採取報復性掃蕩,從大嵙崁一路經烏塗窟、三角湧,土城的房屋均被焚毀。包括烏塗窟的龍山寺和黃安邦公館大厝等。黃源鑑不得不含悲化裝成漁夫潛赴廈門。但他仍時懷故土之憂,曾賦懷臺詩如下:「樁樹凋零思慘烈,完名願載復時天。自經兵燹流離後,不薦頻繁已四年。」後來,黃源鑑在1905年病逝於廈門,享年55歲。(註6)

因黃家參加抗日,日本政府懷恨在心,採取報復行動,焚燒公館房舍,後來在土地調查時,被沒收大租權(土地經營權),此舉對黃安邦墾號的打擊很大。(註7)

【註釋】:

(註1) 資料來源:國家圖書館 臺灣記憶 https://tm.ncl.edu.tw/臺灣歷史人物小傳—明清暨日治時期,國家圖書館。

民國92年12月頁碼:610《臺北市志》人物志,頁59。)。

藍博瀚,《大溪永福地區的發展及黃安邦墾號族裔探究》演講PTT,2025年3月19日。

(註2)吳佳芸,《清代武質家族的社會流動—以黃龍安家族為例》,P.113。

(註3)參考林烱任老師口述。以及謝維修著,《永福風華》,財團法人桃園縣大溪鎮龍山寺出

版,民國99年3月,P.9~P.10,2010.3。

(註4)《永福風華》P.32,2010.3。

(註5)《永福風華》P.10,2010.3。

(註6)轉引自藍博瀚的演講PPT,以及《永福風華》P.52。

(註7)《永福風華》P.52~P.53

03龜山公園

中正公園,位於龜山區自強北路與南崁溪交界處,是南崁溪和楓樹坑溪沖積而成的三角洲,政府將其闢建為公園,占地約2公頃,為龜山首座鄉立公園。民國109年(2020),政府斥資整修,規劃為現代化的公園,園內分為服務設施區、自行車道區、共融遊戲場、人行步道區以及籃球場等五大區。

公園地處南崁溪和楓樹坑溪兩溪交會處,數座造型美觀的小橋串接兩岸橋上,遠眺景色優美。溪畔成排老樹環繞,綠樹成蔭,平坦的步道除了散步休閒,也與南崁溪水岸自行車道相串連(北起竹圍魚港南到龜山長壽路),可騎乘腳踏車悠遊南崁溪沿岸風光,尋找先民拓墾的足蹟。

園內昂首樹叢間的巨大石龜,除了呼應「龜山」的地名,也是龜山的精神象徵。知名詩人林央敏認為這隻石龜是「黿鼇」不是龜。而「鼇」有「獨佔鼇頭」之意,又傳說「鼇」有鎮水之神力,鎮守於兩溪匯流之處,或可發揮防洪的作用。

現代化的親子共融遊戲場,冒險遊戲塔是座三層高的鋼管溜滑梯,也是一座分層分齡設計的溜滑梯。露西翹翹板、極限飛輪、彈跳床、雙座鞦韆、流水沙台,還有體健設施、籃球場、休憩涼亭、草坪綠地等,提供多樣的休閒活動空間,是座老少咸宜的現代化公園。

04-1三崁店的保靈宮

位於三崁店聚落的中心位置,為該聚落居民的信仰中心,廟埕為聚落廣場和居民重要的集會空間。主祀保生大帝,保生大帝源於清嘉慶元年(1796)庄民往位於臺南市的興濟宮分請香火而來,初由個人奉祀於宅中,迄至大正 9 年(1920)由當地士紳倡發起捐金建立公厝。二戰以後,由村長曾國賢及士紳陳老福等倡議組織保靈宮興建委員會,於 1967 年開工興建,並附建村中山堂(活動中心),現今廟貌為 2019 年重修的結果。

04-2保靈宮中的五營

樹下或路邊的小廟是傳統農業社會中界定人們居住的土地的方式之一,稱作「五營」,分為中、東、西、南和北營。「五營」是臺灣民間信仰中重要的特徵之一,尤以臺灣南部為顯著,相關研究中均指認「五營」不只在居民所建構祭祀範圍有關,更與聚落空間有明顯的關聯,亦即「五營」直觀地反映了聚落的邊界所在,建立起無形的防護界線以保護居於其內的居民。

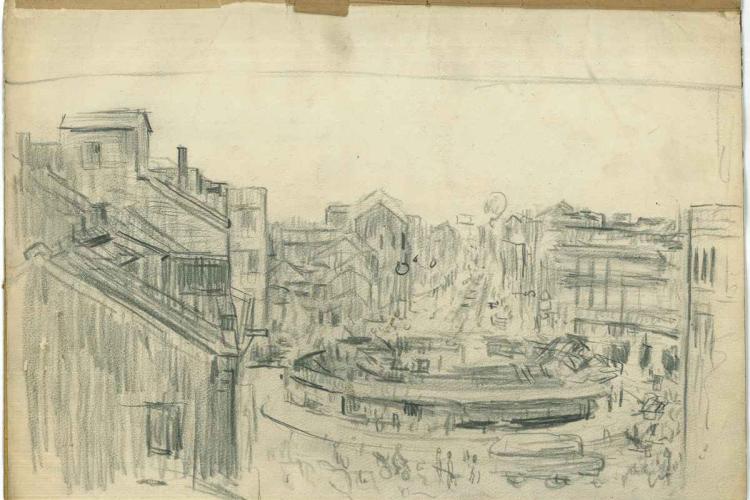

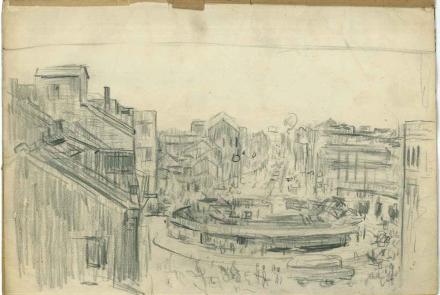

04《臺北圓環》(李梅樹南京西路畫室,今臺北市南京西路145號3樓)

《臺北圓環》是李梅樹在1960年代創作的一幅速寫,同名油畫在被省政府收購後下落不明,且沒有留下任何影像,只能通過這幅速寫來推測油畫的內容。這幅速寫描繪了當時臺北圓環附近的景象,運用了鳥瞰的視角,展現了圓環及其周邊地區的風貌。

在這幅作品中,我們可以看到圓環周邊的建築和人們的日常生活。建築物用粗獷的筆線條勾勒出來,營造出一種獨特的氛圍。圓環中心的交通流動也被生動地刻畫,展示了當時的城市節奏和活力。

當時的臺北圓環周邊建築並不高,這讓李梅樹可以從樓上陽台俯瞰整個圓環及其周邊景色,進行取景創作。1962年,李梅樹受聘為中國文化學院教授,並選擇在臺北圓環附近租房居住,這也使他有更多的機會觀察和描繪這一地區。

《臺北圓環》不僅是李梅樹的藝術創作,更是對當時城市景觀的一種見證。透過速寫,他生動地記錄了臺北圓環及周邊地區的風貌和活力。這幅作品承載著時代的記憶,讓我們得以回顧臺北的城市變遷。

04五峰旗瀑布風景區

生態特色與歷史文化

五峰旗風景區位於宜蘭礁溪,其山形酷似五面旗幟而得名。園區內林木茂密、生態豐富,常見台灣藍鵲、白耳畫眉、五色鳥等特有的鳥類。三層瀑布氣勢磅礡,水氣氤氳,空氣清新,為天然的森林浴勝地。從前山中有修行僧侶結庵修道;後「聖母山莊」由一位天主教徒興建,成為天主教徒重要的朝聖地,登頂後看到聖母山莊,往往能帶來感動與慰藉。

旅遊亮點與美食推薦

登山步道全程約一公里,沿途設有觀景平台與涼亭,可遠眺蘭陽平原與龜山島。結合瀑布、聖母山莊與山林景觀,是親子與攝影愛好者的熱門路線。登山口及礁溪市區有蔥油餅、溫泉蛋、山產料理等美食。登山後可前往湯圍溝或礁溪老街,品嚐溫泉拉麵與溫泉魚泡腳餐廳,放鬆身心。

交通方式

從礁溪車站或轉運站搭乘台灣好行 A 線(綠 11A),至「五峰旗風景特定區」站下車。另有其他公車路線(例如112A路)也可以到達五峰旗。公車的服務班次略少。

04光武坑道

位於金山區豐漁里威靈宮後方,全長361.5公尺,是日據時代興建的水泥坑道,作為日軍的山中碉堡,軍事用途明顯,坑道深入獅頭山下層,地勢險要,左右相連水尾和磺港兩漁港,一為水尾威靈宮上方山腰,一為磺港野臺廣場,提供軍隊守護兩港。當時因為戰備所需,主要是用來堆放彈藥武器。坑道內溫度涼爽,幽暗深具探險趣味,洞內陰暗伸手不見五指,需自備照明設備,內有叉道,偶有蝙蝠從內衝出, 走道窄小僅容一人通行,常需牽手互相扶持,才能順利走完路程,雖然路程只有十分鐘,但過程十分緊張刺激。

04大溪龍山寺

「大溪龍山寺」位於大溪區信義路(台三線)旁,主祀「觀音佛祖」,是永福里居民的信仰中心,創建於清同治八年(1869年),歷史悠久,建寺過程充滿傳奇。

19世紀初黃龍安家族於滬尾(今淡水)崛起,掌控艋舺與滬尾兩大口岸,成為三邑人的郊商領袖。隨著1860年淡水開港通商,洋行相繼進駐,傳統郊商勢力逐漸式微。1865年黃龍安兄弟請得開發烏塗窟(今永福庄)的墾照,1868年創立「黃安邦」墾戶,招募306佃戶開墾逾千甲土地。

當時烏塗窟為泰雅族活動範圍,因領地受侵,時有出草、劫掠之事,致地方動盪、人心惶恐不安。其弟黃龍松一時束手無策,遂夜宿艋舺龍山寺,虔誠祈求觀音佛祖指引。黃龍松領悟需建廟以安人心,隨即相地,興建簡陋草堂三間,並至艋舺龍山寺朝香刈火,從唐山恭請觀音佛祖聖像安座鎮殿,亦命名為「龍山寺」。

龍山寺落成後,信眾紛至沓來,其中義士謝虎豹武藝高強,派駐守東邊防禦原住民滋事,今虎豹坑因其而得名。另位勇士黃阿城槍法神準,負責鎮守南方鳥嘴尖車寮仔一帶,二位勇士各守一方,勤練壯丁鄉勇守備,庄民得以安居樂業。

1895年乙未戰役,日軍進犯,三峽義軍蘇力率兵聯合大嵙崁義軍,7月13日在龍山寺後方分水崙山區與日軍激戰三晝夜,造成日軍重大傷亡,史稱「分水崙戰役」。7月22日日軍展開報復性反擊,沿途焚庄縱火,龍山寺付之一炬,頓時成為一片廢墟,烏塗窟猶如人間煉獄。兵荒馬亂之際,幸有善士於混亂中護送觀音佛祖聖像至蜈蚣崙下土地公廟避難,始得保全金身。

歷經戰火浩劫,庄民本著堅韌不拔的精神重建家園,數年之後,觀音佛祖託夢對保正(里長)顏致雨說:「土地公廟破小,不堪居住,請設法重建龍山寺,以安民心」。地方仕紳群起響應,於1916年原地重建土牆紅瓦廟宇七間。1926年建醮慶成,聘請基隆靈泉禪寺釋常定法師為住持,寺名改為「香雲奄」,成為大溪佛教傳播的起點。戰後,歷經住持更迭,寺務凋敝,建築老舊破損,1976年在里長黃房枝及地方仕紳倡議下展開重建,1982年竣工,1996年寺名恢復為「龍山寺」。

2006年整修後的龍山寺,山門氣勢莊嚴,晨鐘暮鼓庭台樓閣,飛簷雕飾精巧,色彩鮮明。廟宇屋頂覆以琉璃黃瓦金碧輝映,石雕、剪黏工藝繁複華美,展現匠師之精湛技藝。廣場設有花園與涼亭,景緻清幽,視野開闊,充滿静謐之美。大殿供奉觀音佛祖,兩側陪祀天上聖母與福德正神,右廊地藏王殿內,供奉開山始祖黃龍安、黃龍松昆仲祿位。拜亭右前方設有罕見的「孤魂臺」,專為普渡無主孤魂,助其早日脫離苦海,得登彼岸。

寺廟後方拾階而上,可見六株逾150年的老荔枝樹,係黃龍安昆仲當年自福建泉州引進,藉以寄託對故鄉思念之情。後山昔日的分水崙古戰場,今已闢建環山步道,設有福、祿、壽三座涼亭,林木蓊鬱,山徑蜿蜒,眺望層巒疊翠與鴻禧山莊,盡顯大溪絶美風光。

參考文獻:永福風華/龍山翠微(謝維修編撰)

04山林好朋友郵筒&飛鼠 Companions of the Forest Mailbox

藝術家:杜寒菘 /魯凱族

Artist: Pacake Taugadhu /Rukai

2017

原文發中心與中華郵政合作,設立觀光旅遊特色郵筒,於園區大門口設置「山林好朋友郵筒」讓遊客能將園區美景及美好記憶,寄到世界每一個角落。

郵筒是由魯凱族畫家杜寒菘設計,充滿濃濃童趣及原民風格,非常顯目。他畫風獨特、用色大膽鮮豔,帶有超現實主義童趣,作品辨識度極高,更因作品內容深刻描繪魯凱族文化,被譽為「扛著祖靈的筆畫魯凱」。

郵筒繪圖是山豬、平地豬及雲豹,手拉手一起跳著魯凱族傳統的四步舞。他說,山豬代表原住民族人、平地豬代表非原住民族群、雲豹則象徵魯凱族好茶部落精神,代表不同族群的人共同舞出山林舞蹈,締結情誼。一推出就有許多遊客搶著拍照,成為最熱門的打卡景點。

In cooperation with Chunghwa Post, this special "Companions of the Forest" mailbox was set up for visitors to send the beautiful scenery and memories of the park to every corner of the world.

The art on the mailbox was designed by Rukai painter, Pacake Taugadhu. His unique painting style and bold colors gave life to the wild boar, pig and clouded leopard that are dancing the traditional four-step dance of the Rukai people. Pacake said that the wild boar represents the indigenous people, the pig represents the non-indigenous ethnic group, and the clouded leopard symbolizes the spirit of the Rukai people.

04新峰有機芽菜農場

位於桃園市大溪區的新峰有機芽菜農場,創立於1999年。農場標高約海拔三百公尺左右,風景秀麗環境清幽。山上尚未開發耕種的水源地,清淨無污染最純淨的礦泉活水,PH質常年都在7.5左右,味道甘美是栽培芽菜最理想的水源。農場就是在這好山好水得天獨厚的好因緣下,以有機栽培方式,種植的芽菜有著獨特甘甜口感,讓身體感受自然的能量。

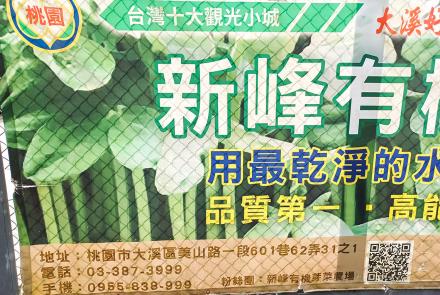

04新店渡渡口

「新店渡渡口」見證了淡水河流域以渡船銜接左右岸交通的年代。十九世紀以前,北臺灣尚未普遍架橋,跨河往來多仰賴對渡;《淡水廳志》(1871)記載全境四十五處渡口,其中僅淡水河流域就有三十處,顯示水上交通在北部社會的重要性。相較於基隆河多由官府介入管理,新店溪的渡口則以民間經營為主,彈性回應在地通行需求。

新店溪的渡船史可上溯至清光緒七年(1881)。當時碧潭吊橋尚未興建,「新店渡」是進入灣潭、直潭、塗潭、屈尺與安坑等山區的關鍵門戶。二十世紀中葉,新店溪中上游曾先後設有挖仔渡、新店渡、直潭渡、小粗坑渡、灣潭渡、塗潭渡、爌窯渡、小坑渡、廣興渡等九個渡口,串聯兩岸聚落與市集,也承載日常買賣與求學就醫等往返。隨著公路、橋樑陸續完工,河上對渡逐漸式微,多數渡口走向凋零;新店渡作為代表性據點,轉而承擔地方記憶與文化展示的角色。近年左岸並規劃「文學步道」,以地景解說、詞章題刻與舊渡船意象,重述「一葉輕舟橫渡」的百年日常,讓來訪者在滿山青翠與綠波倒影之間,理解新店溪如何曾以渡口網絡,支撐起大臺北南緣的人群流動與生活脈絡。

04水道頭文創聚落-1

【出現集數:1、3、4、30】

1.第1集文欽等人迎神轎處,

2.第3集文欽與明珠久別重逢處,

3.第4集玟莉以滅火器幫家倫解圍後,在此近身問家倫是不是想追求她

4.第30集玟莉家倫鬧彆扭試婚不續約後,與明珠母女攜手回家處

05-2臺南公園

1917 年開園,是臺南市歷史最悠久與佔地最廣的公園。相傳清朝的刑場位置,在公園東北側,一棵樹齡近百年的雨豆樹附近。日治初期,日本政府推行市區改正,選此地做為公園用地兼熱帶實驗林,故此園內有許多樹種。戰後,公園易名為「中山公園」,在燕潭中興建樓臺曲橋。2001 年,公園名稱恢復為「臺南公園」。2005 年臺南市政府與臺南社區大學合作調查全臺南市的老樹,臺南公園裡有許多樹種被市政府指定為「珍貴老樹」。

05-3燕潭

1952 年,臺南市文獻會將此地列入臺南十二勝蹟之一,題「燕潭曉月」之美稱。燕潭在早期是府城外重要地景之一、水源地。燕潭有兩座涼亭:「月見亭」與「念慈亭」。「月見亭」,建於日治時期,一開始是茅葺式屋頂的日式建築,現今已改建成水泥式船舫。「念慈亭」,1990 年統一企業創辦人吳修齊為紀念母親而捐款建設,在燕潭中建立中國式宮殿涼亭,並在涼亭東西方向建築曲橋穿燕潭兩端。

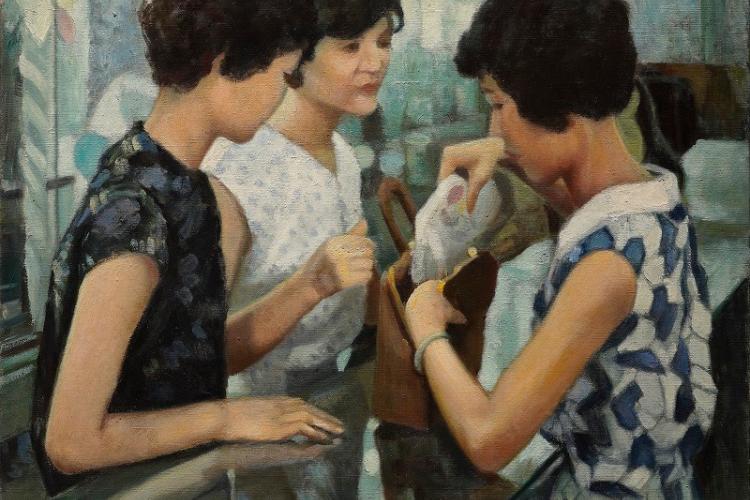

05《新裝》(臺北延平北路委託行,今大千百貨角間處)

《新裝》是李梅樹於1965年創作的油彩作品,畫作尺寸為50F(116.5×91cm)。畫中描繪在李梅樹家族成員所開設的委託行中,有一女性顧客前來購物的場景。委託行初期多販賣李梅樹長女李麗霞從日本帶回的商品、或委託船員從基隆帶來的貨品。畫作以店中陳設為背景,斜向延伸的玻璃櫃臺將女性顧客與店員二人相隔於左右。畫作中心三位主角的目光,均聚焦在右側女性顧客將綴有花紋的淺底色手拿包放入另一較大的咖啡色皮革手提口金包中的動作,生動記錄下當時委託行內,店主與顧客專注於買賣、溝通的場景。人物以外,後方場景的大玻璃櫥櫃中,掛有無袖、polo領,或素面或印花的時髦服飾、洋裝,呼應本作之「新裝」主題。

依張舒涵之研究,委託行自1950年代起,戰後各界人士隨國民政府播遷來臺,因兩地生活習慣上有所差異,使用的香料、衣料也有所不同,委託行即為販賣物品的商店。另一方面,委託行也是現金需求者寄賣物品以換取現金的場所。到了1960年代,委託行多專賣進口需高關稅的舶來品,顧客多為具有一定經濟能力的人士。隨著委託行在地經營時間的累積,委託行也成為當地交換訊息的場域。且因委託行生意愈做愈大,人脈愈來愈廣,除雇人協助委託行出國帶貨的工作以外,為人們介紹其他工作的窗口。至此,委託行的經營者亦成了地方上的掌握話語權的領袖性人物。

參考資料:

王慶臺,《臺灣美術全集.卷五:李梅樹》,臺北:藝術家,1992。

張舒涵,〈戰後基隆委託行空間文化形式之研究(1970s)〉,桃園:中原大學建築學系碩士學位論文,2013。

開放博物館:https://openmuseum.tw/muse/digi_object/11da56787e9aeb74e363732d6d5be4e8,檢索日期:2023.07.29。

05信仰與歷史的交融—西寧寺與不動明王

西寧寺位舊能高越橫斷道路上,因路段蜿蜒狹窄,有不知名人士在路旁石頭上奉祀一尊佛像,為來往人車祈求平安。當地居民陳桂枝與張文土常停車向佛像祈禱,見佛像長期暴露於風雨中,便募款建造小廟供奉。1996年,鄭石松先生出資購地擴建西寧寺,以感念佛祖庇佑與修路先驅的犧牲。然而,西寧寺的所在地原為「深堀神社」,該神社紀念1897年日治初期深堀安一郎率隊進行中央山脈橫斷道路及鐵道測量時遇害的事件。深堀隊於奇萊山失聯,後確認遭遇襲擊被原住民所擊殺,這段歷史深刻影響了當地的發展。

西寧寺內供奉的不動明王來自日治時期。根據文史工作者王天送的口述,原有兩尊不動明王像,一尊在初音,一尊位於太魯閣長春祠附近的天王橋。戰後,住在初音的詹姓人家將太魯閣的不動明王像移至初音發電廠附近的日本人金子家中,另一尊則被奉至豐田的碧蓮寺。如今,西寧寺內供奉的正是來自太魯閣的不動明王像。

西寧寺內的不動明王雕像雕工精美,保存良好,是花蓮地區僅存的兩尊大型不動明王像之一,成為當地重要的歷史文化遺產。2011年,鄭家後代委託「中華三清弘道學會」接管寺廟,將主祀神改為三清道祖,但不動明王像仍保留,見證這座寺廟的歷史與信仰。

05埕裡的富足米香

營造「埕」裡日常可看到的會發生的事。在芳苑,爲了生計,除了養蚵之外,也必須出海捕魚,或者種植水稻與花生,越接近海邊的居民,就更需要以不同的謀生方式,來適應嚴苛的氣候環境。早期三(四)合院家中都有個「埕」,曬稻、曬花生、剝蚵、迎賓、聚會……等,甚至是家裡動物的遊憩場所。

05水道頭文創聚落-2

【出現集數:3、44】

1.第3集文欽與明珠兩人重逢後邊走邊爭執處。

2.第44集阿瑋向怡雯求婚處

05永福忠烈廟

忠烈廟又名大眾祠(民眾祠),民間稱其為七十二烈士。根據黃謙光先生所撰之「開墾永福莊記」,立廟於清同治11年(1872)冬10月,地點不可考。後歷經遷址,前址位於虎豹坑口處(軍方衛兵管制哨營房後),因祠貌狹窄遷移。後於民國62年(1973)另擇吉地至現址(桃園市大溪區永福里信義路1151巷內鄰近民宅)。主祀漢人在永福庄開莊初期,屢遭大豹社原住民侵擾,當時保衛鄉里犧牲的七十二位英勇隘丁烈士。

忠烈廟之「廟」字說法源自西周金文,是指供奉祭祀祖先之祠堂,此廟拜殿楹聯:「忠貞護眾長留懋績,烈猛鋤兇永慕英豪」、「忠心耿耿成仁永福,烈志轟轟遺澤海山」,明示開墾時期先人之劬勞與犧牲。後人為感念烈士義勇精神,建廟永祀,每年七月中元普渡時,鄉人相約前往祭祀。廟祿位立面右牆忠烈誌碑文,是由黃炳傳先生(墾戶黃安邦第三房龍蕙公之長孫)所撰:

「夫忠勇流芳千古烈士 名揚萬世 窃謂

我永福莊源自民國前肆拾肆年春由黃安邦呈奉台南府核准開闢招佃開墾聘募義士數佰名散佈於柑仔樹鳥嘴尖延至坑底一帶佈置警戒隘寮數拾處每處派貳名守衛巡邏隊另組斯時也清政腐敗治安不善匪徒猖獗勾結一部不良高山胞乘機擾亂搶劫財物殺害人命肆無忌憚幸賴 烈士犧牲勇為堅守護衛並極力除清巢窟歷拾餘星霜始告安寧功莫大焉而生存者由黃安邦論功行賞歸隱家鄉為追念柒拾貳名殉職

忠烈諸公理當即建廟因行政關係延至民國前貳拾肆年春建祠崇祀因歷久倒塌遷建於虎豹坑口莊眾鑑及祠貌狹窄環境不佳擇定現在吉地重建改稱忠烈廟 奉祀 英靈爰立忠烈誌此昭其豐功偉績永垂奕世供資後聞。 永福莊善信 敬題

中華民國陸拾貳年季春月吉旦」

斯人已遠,典型在夙昔,在台灣老聚落裡,常見到為墾拓犧牲的大眾建祠祭祀。忠烈廟是黃安邦墾戶為感念當年齊心墾拓的庄民所立,留予後人珍惜永福、緬懷前人,代代相傳感念先祖犧牲奉獻的誠心。

參考資料:

1.黃謙光先生「開墾永福莊記」

2.謝維修先生「永福風華」

05獅子頭隘口 The Lion’s Head Bottleneck

位於五股成泰路4段22巷的巷底,視野廣闊,其最大的特色是可以看到淡水河與基隆河的交接處,與台北市的社子島、關渡平原遙遙相望,有所謂的「獅象捍門」,「象」是關渡的象鼻頭;「門」是干豆門也就是在地關渡;「獅」則是獅子頭隘口。

在清中葉,此隘口位處於淡水河上,是進入關渡、三蘆、臺北市的重要地段,戰略位置重要。到民國50年代,為防颱風造成臺北的水患,因此炸開隘口以拓寬河道。至2017年重新整理、裝修之下成為可飽覽淡水河景的五股獅子頭觀景平台。

05石門古戰場

沿199號縣道進入牡丹鄉,隨即映入眼簾的便是壯麗的石門峽谷,兩山相對地時門天險,排灣語稱為「macacukes」,有相互支撐之意,另外引申出抵禦外侮之意涵。這裡就是牡丹社及高士佛社原住民對抗日軍入侵的古戰場,寫下台灣近代史上的著名的牡丹社事件。

石門古戰場,山勢巍峨,地形險要,由北側的石門山及南側的五重溪山夾峙而成的斷厓絕壁,狀似門戶,故稱為石門。1874年5月22日,日軍由先遣軍向石門進軍,駐守於山谷兩側的原住民戰士強烈抵抗,雙方於此僵持許久。在此戰役中,雙方激烈戰鬥,牡丹社頭目aruqu父子及多位原住民勇士奮戰而亡,史稱「石門之役」。

牡丹鄉公所為紀念當年族人抵禦外侮的英勇精神,將每年5月22日定為牡丹社事件紀念日,並舉辦紀念活動,期望後人不忘先人壯烈歷史,捍衛家園的堅定決心。

05跑馬古道

走進宜蘭礁溪,沿著蜿蜒的山徑,便能遇見百年歷史的跑馬古道。這條古道是清代先民往返台北與宜蘭的重要通道,亦是淡蘭古道南線的一段。古道北端自北宜公路石牌縣界公園起,延伸至五峰旗風景區,全長約五公里。早期因以圓木鋪路,再用木馬搬運木材而得名「木馬路」。日治時期則作為軍事巡邏與瓷土運輸之用,稱為「跑馬路」,沿途也流傳著軍馬巡邏與阿花與騎兵的悲戀故事。戰後隨北宜公路開通,古道逐漸荒廢,直至1996年由礁溪鄉公所整修,如今成為林務局管理的登山健行步道。

沿途環繞猴洞坑溪,林相豐富,有箭竹林、闊葉林,以及杜鵑、楓香等多樣植物,生態多元,台灣藍鵲、五色鳥和各種蝴蝶常在樹梢間穿梭。步道中段的「馬槽」曾是騎兵與行旅休息補給的地方,至今仍可見石階與水溝遺跡。健行其間,蘭陽平原的綠意與龜山島的海景一覽無遺,讓人同時感受宜蘭的自然生態與地質之美。

交通方面,遊客可從礁溪火車站搭乘台灣好行或葛瑪蘭客運至五峰旗站下車,步行五分鐘即可抵達入口。跑馬古道不僅是百年歷史的活化石,更融合自然景觀與人文故事,是健行與生態旅遊的理想去處,承載著先民開拓與戰時記憶的歷史印記。

05車前路

車前路是為臺北市最短的一條路,全長83.3公尺,站在路頭一眼即可望穿至路尾。車前路顧名思義,即是車站前的大馬路。其車站指的是日本時代萬新鐵路「景尾驛」景美站(羅斯福路六段、車前路口)所在之站名。

車前路上於日本時期曾開設過幾家大碾米廠其中尤以擔任過文山郡新店庄庄長及投資萬新鐵路路事業之林永生開設的林慶豐碾米廠最有名。二戰後此街名為車前街,於民國四零年代文山區勤奮苦讀之埤腹農家子弟吳志榮考上臺北高等學校臺北帝國大學醫學部,後吳醫師於車前街12號建設二層樓洋樓,開設吳外科醫院。是為大臺北地區公館以南的第一家外科醫院。據文山社大產業調查記錄吳外科於1952年在景美開業,吳醫師懸壺濟世,熱愛攝影,熱心公益,留下200多幅景美老照片,為景美文史重要資產。

至民國五、六零年代,車前路上有二家米店、一家貨運行、一家打鐵店。籍貫山東的孫治中於民國五十一年來到景美,對景美的第一印象就是個鄉間小鎮,他描述景美站是一木造平房,月臺僅二列,當年的車前路跟現一般寬,街屋大都是一、二樓矮房,路尾右側設有公路局車站,候車、坐車的旅客湧進湧出,帶動了車前路與景文街口一帶的繁榮。現今民國一百年車前路上二十餘家店面,竟有六家美髮院,車前路髮廊雲集成為街路特色。停駐於車站前的馬路,遙想四零年代戰後景美煤業的興盛榮景,川流不息之趕搭火車和公車的旅客早已消失,取而代之的是來往於捷運景美站和景美夜市的人潮。韶光荏苒,車前路著實是一條見證景美百年繁華榮景的見證史路。

參考資料:

1.詹瑋,〈臺灣老街巡禮--景美訪古〉,《歷史月刊》74期,1994.3:https://tpl.ncl.edu.tw/NclService/JournalContentDetail?SysId=A94004806

2.文山社區大學文山學資訊網:https://wenshan.org.tw/wss/index.php

實際訪談:文山區資深工作者何文賢老師、文山社大李權泰老師

06-2吉貝耍部落學堂

西拉雅語中,吉貝(Kabua)是指木棉樹,耍(Sua)是指部落。部落學堂為發揚西拉雅文化的重要基地。

06《臺北醫院之庭》(今臺大醫院西址)

《臺北醫院之庭》創作於1929年,尺寸為30F(72.5×91 cm),是李梅樹入選第三回臺展西洋畫部的油彩作品,描繪臺北病院(現為臺大醫院舊館)庭院的景色,畫面左下角有署年與簽名。

左右兩側高大的榕樹交錯豎立、盤根錯節,有著許多垂下的暗紅色氣根。在枝葉繁茂的榕樹之間,有一道未被遮掩的空隙,映照出ㄑ字形的小道。小道之上,有穿著和服的婦人或站或蹲著寒暄,為畫面添了一絲生氣。視線沿著小道向後望,有磚紅色外牆,牆上有橫排成三列的拱窗,最高處則可見醫院正面的高塔建築。

畫家以細碎筆觸描繪草地,或分散或交疊,表現陽光穿過樹葉枝枒、灑落地面的景緻。相較於草地直短的筆觸,樹梢的筆觸以有弧度的C字形短筆表現,營造出樹葉飄動的模樣。

1929這年,李梅樹剛通過東京美術學校西洋畫科入學考試,暑假時曾回臺探望生病的兄長劉清港(1885-1930),《臺北醫院之庭》一作便為李梅樹前往臺北醫院照顧劉清港時所作。劉清港為李梅樹的哥哥,因從母姓而與李梅樹姓氏不同,長了李梅樹17歲。劉清港自臺灣總督府醫學校畢業後回鄉開業,1920年時升任公醫,為三峽首位臺籍公醫。劉清港為當時新知識分子,參與社會救濟、關心時事與社會的形象,影響了李梅樹日後用心參與地方事務、嚴以律己的處事態度。

參考資料:

黃舒屏主編,《畫筆下的真實:李梅樹120歲藝術紀念展》,臺中:國立臺灣美術館,2022。

詹凱琦,〈現代美術建設新鄉里:日治時期李梅樹美術活動及人物畫研究〉,臺北:臺灣大學藝術史研究所碩士論文,2013。

〈臺北醫院之庭〉,《名單之後:臺府展資料庫》,https://taifuten.com/oblect/臺北病院之庭/#squelch-taas-toggle-shortcode-content-2,檢索日期:2024年1月19日。

06南門街

南門街為枋橋古城的城牆之一,又有「糕餅街」之稱,街上眾多老字號糕餅鋪,加上周邊聚集了嫁妝店、古物店,這一帶是在地循古禮籌辦婚事採買首選。短短不到百公尺的距離,就聚集了十數家熟悉的禮餅店舖,從老字號的傳統餅店到全國知名連鎖店,風格各異的餅舖,包括禮餅、喜餅、滿月餅等,應有盡有,尤以板橋長興豆沙餅店最有名氣,每到中秋節,門外必定大排長龍。走在街上就能聞到四面八方傳來的濃郁香氣,瀏覽一趟各家櫥窗,便可探知時下流行的禮餅口味及包裝,也因此成了板橋的特色街道之一。

除了糕餅街,也同時聚集與嫁娶相關的珠寶和鐘錶店,隨著時代變遷,近日更有皮膚科進駐此街區,標榜「婚容美白」等標語。

06原住民族文物陳列館 Indigenous Cultural Museum

用現代建築的設計與傳統頁岩石板築建而成,館內陳列的是原住民族16族群文物的器物展示主題,用以見證原住民族傳統智慧與生命的軌跡。由於大部分文物均為早期典藏,為了保存及維護館內的藏品,原文發中心培養專業的文物維護員進行文物狀況檢視藏品、收存管理、典藏庫房管理、協助文物展示規劃等,相關技術和知識隨著時間累積,讓珍貴的原住民文物代代傳承下去。

The indigenous cultural museum exhibits artifacts of the 16 indigenous groups, showcasing the traditional lifestyles and wisdoms of these different tribes.

06土地公坑弘道宮

弘道宮位於三峽區弘道里。弘道里地處鳶山山脈下的河谷區域,福德坑溪蜿蜒而下到三峽老街街尾注入三峽河,早期先民為求平安的拓墾,在坑谷中建立多座土地公廟,三峽庄誌也記載:同治六年(1867年)陳添成到此區開墾取名福德,福德是土地公的另一稱謂,在地人即以土地公坑稱呼這個地區,民國35年元月國民政府劃此區為弘道里。

光緒21年(1895)三角湧由蘇力領導的抗日義軍,即以此區二側高中央低的易守難攻袋狀地形,聯合大溪江國輝帶領的抗日義軍,困住日軍坊城大隊給予痛擊,史稱此役為分水崙戰役,現在的北81縣道即是當時的抗日古道。自三峽老街後巷循土地公坑溪溯源而上,走在北81縣道上,依序可見多座的土地公廟,首先是離老街最近的頂街福德廟,中園國小後方的土地公廟和靈驗老伯公,第二公墓旁的福德宮,富有詩文雅緻的弘道宮,竹圍內陳厝旁大樹下的福仁宮,因為新建而呈現大小新舊並立的福慶宮,最後來到與德山媒礦一水之隔的無名古樸土地公廟。這八座土地公廟,有二座因道路拓寬或地形因素面向馬路,其餘的共同特點,都一致的朝向水源頭,非常符合『飲水思源』的傳統。如果沿著各小坑谷的產業道路探索,還有多座的土地公廟等待我們去拜訪。

土地公信仰,源自早期農業社會,人們對大自然的崇拜,土地公廟普遍的存在於大街小巷,田頭田尾、大樹下或水源頭,其主要職責也隨地域、行業或工商進步而身兼數職,舉凡耕種、畜牧、祈福、避邪或求財等等,深為民間信服和仰賴。因時代的演變,人格化的土地公,造型也時有不同,從石板刻福德正神、石刻員外造型的土地公,到穿金戴銀手捧元寶的富貴形象,進而有供奉土地公、土地婆的家庭和樂景象,無怪乎土地公就像我們的鄰居長輩,人們習慣在初一和十五日準備四果前去祈福問候,從事商業的店家會在初二和十六日敬備水果或鮮花祭拜,每年農曆二月二日土地公生日和八月十五日是土地公廟最熱鬧的節慶,全庄動員繞境和吃平安活動,連結祭祀圈內居民的情誼和增進團結的氣氛。

弘道宮位於抗日古道中段,在廟內供桌下遺留一塊珍貴的石碑,上面記載光緒8年(1882年)整建的樂捐名錄,述說著弘道宮在清末即守護本地的墾民。民國63年(1974年)第二甲寅年陳新丁昆仲慨捐擴建用地,整建成現在的基礎樣貌,民國93年和112年再進行屋頂工程的翻修和油漆而煥然一新。第二甲寅年改建時,成長於弘道宮旁的三峽鎮誌總編纂王明義先生,早年受日本教育,但是對漢學詩文有興趣且造詣頗深,因為王明義先生在文化界的「交陪」,踏上廟埕的台階,即可見到他親撰的對聯,來到拜亭仔細環視一圈,難得見到以大理石刻鑲嵌在馬賽克圓柱上的楹聯,當時國內的立法委員、國大代表、三峽鎮長陳金塗和代表會主席薛霞霖也共襄盛舉,對聯撰寫並書寫邀請到三峽詩社周耀東社長、黃景南和多位在地詩人的墨寶,讓我們走在有點荒涼枯寂又瀰漫肅殺氛圍的古道上,感受到讓人驚喜的文學氣息,下次有機會走進弘道宮,值得您靜下心來逐一拜讀一番。

土地公坑內的土地公廟,因為位置或行業或居民而顯現極大的差異,有興盛重建也有保持原來的古早樣貌,不論寬大或窄小,都可見到往來登山客或居民的虔誠膜拜和清潔打掃,祂永遠都好像是我們熟悉的老伯公,守護鄉里的一切。

資料來源:

1.三峽鎮誌。

2.訪問94歲弘道里陳培坤老里長口述記錄。

3.訪問陳新丁姪子口述記錄。

06大樹公芳苑客廳

利用漂流木製成的大桌椅可供多人一同使用;利用蚵架轉化成圍籬邊界圍塑空間,由民衆共作蚵架。海退撿拾的浮球及車輪胎轉化爲遊戲場的遊具讓長輩帶小朋友一起在大客庭裡休息。養蚵產業餵養芳苑子民,轉化在地漁民盛装蚵仔的「蚵隨阿」爲大樹提燈,與大樹共同構成社區的光明及温暖核心據點。由在

地居民一起參與及改造創作,利用在地材料回收,轉化爲社區全齡可共食、共玩之據點。也可成爲居民共食及電影共賞之共享客廳。

06山通路陸橋下

【出現集數:30】

1. 第30集家倫與玟莉試婚失敗,文欽在醫院打電話給他,家倫正在騎機車停下來接電話處。

2.文俊座車(黑頭車賓士王麥巴赫)在此橫越馬路掉頭處。

06湯圍溝溫泉公園

清朝道光時期,「湯圍溫泉」被列入舊蘭陽八景之一。早在清朝時期吳沙開墾蘭陽平原時,先民遠遠望見山腳下的平原溝渠,冒著氤氳裊裊的熱氣白煙,便以白布圍起帷幕,以地底湧出的熱泉沐浴,史稱「湯圍」。日治時期,日本政府一方面重視台灣的基礎建設與現代化發展,另一方面也積極尋找具有觀光與醫療潛力的溫泉資源,礁溪便因其天然條件優越、地理位置方便,被列為重點開發地區。湯圍溝的天然溫泉溝渠,在日治時期後成為礁溪在地居民長期泡湯、話家常的重要休閒場所。礁溪湯圍溝公園之意象為「穿越市區的藍綠軸」,利用湯圍溝所在區位特色與景觀道路、公園及周邊商業區,相互融合,成為一體的開放空間設計,創造礁溪溫泉街景新形象,提供縣民及訪客新的公共交流空間。

公園以天然溫泉為核心特色,設有免費泡腳池及溫泉水景廣場,水質屬碳酸氫鈉泉,清澈溫潤,對皮膚與血液循環都有良好效果。沿著步道漫遊,綠樹與花卉環繞,還可欣賞蜿蜒水道及小橋流水,結合都市與自然景觀,形成獨特的療癒氛圍。夜晚燈光映照下的溫泉水面,則呈現浪漫而靜謐的景象,適合情侶散步或家庭休閒。

06獅頭山公園

獅頭山又名金包里山,是金山最負盛名的景點之一,該區為突出於北海岸的岩礁岬角地形,在早期曾作為維護海防的軍事管制區,而後撤軍轉型為兼具風景、生態與軍事遺跡景觀的觀光勝地,其主要景觀包含了鄰近海面上矗立的燭台雙嶼、稀有植物金花石蒜的復育區與開鑿於日本時代的光武坑道與碉堡等。

07 中洲埔「李復發號」

社子島位於淡水河與基隆河的匯流沖積帶,年年洪水挾帶細砂在島前後「浮覆—堆積」,為田畝鋪上一層新沃土。老一輩回憶,洪後翻土播種,蔬菜與蒜苗特別壯,因此島上長久以物產豐饒著稱;直到1950–1960年代,上游採煤旺盛,煤屑與煤渣摻入洪積物,農人只得先翻土埋渣,洪後肥力自此增添變數。與這份肥沃並存的,卻是「淹水與沖蝕」的高風險:社子島處於盆地出口的感潮過渡帶,洲形與河道此消彼長,地塊邊界與耕作條件常因一場大水而改觀;自日治以降的調查亦指出,這一帶多屬「容易流失的土地」。

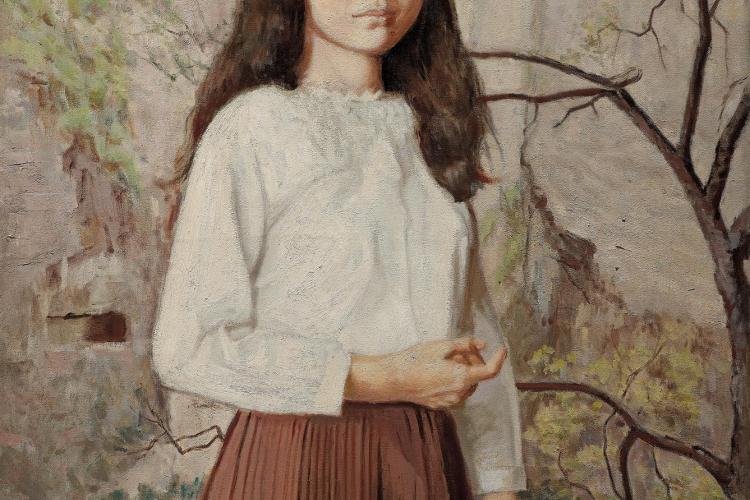

07《春光》(李梅樹樹林畫室,今樹林區保安街一段48巷36號)

《春光》是李梅樹創作於1969年的油彩作品,尺寸為50P(116.5x80cm)。畫作以一年輕女性為主角,是李梅樹任教國立臺灣藝術專科學校(今國立臺灣藝術大學)時期,美術科西畫組的學生。畫中女子微微向左側身,頭部則轉向正面,眼神直視畫外。女子留著一頭長捲髮,穿著白色長袖襯衫搭配半身深紅色百摺長裙。左手似是撐扶著什麼,導致小指較高而其他四指自然彎曲著垂下。右手自手肘處曲起、手腕處撐直,而手心朝向自身、手指自然張開。畫家對於人物肌理的描繪十分細緻,光滑而無明顯筆觸,右手手背突起的血管也清晰可見。人物後方為太魯閣風景,李梅樹曾造訪太魯閣並留下了多幅描繪太魯閣的畫作。而背景彩度與明度皆較主角人物來得低,有空氣氤氳、烘托主角的效果。

李梅樹在構圖時,常有組合畫面的情況,並會依畫面需要加以調整。此件《春光》中的人物,與《盼望》(1968)、《梳妝》(1970)為同一人,並有留下請模特兒擺弄姿勢的照片。一系列照片拍攝於李梅樹的樹林畫室,與照片相比對下,除了看見畫家對於人物寫實性的追求,亦可見精心安排、調整的痕跡。如,《春光》一作所參考的照片中,模特兒左手輕扶椅背,而在畫面中畫家則以岩石取代,使畫面整體變得更為和諧與合理。

參考資料:

王慶臺,《臺灣美術全集.卷五:李梅樹》,臺北:藝術家,1992。

07中洲埔「李復發號」

社子島位於淡水河與基隆河的匯流沖積帶,年年洪水挾帶細砂在島前後「浮覆—堆積」,為田畝鋪上一層新沃土。老一輩回憶,洪後翻土播種,蔬菜與蒜苗特別壯,因此島上長久以物產豐饒著稱;直到1950–1960年代,上游採煤旺盛,煤屑與煤渣摻入洪積物,農人只得先翻土埋渣,洪後肥力自此增添變數。與這份肥沃並存的,卻是「淹水與沖蝕」的高風險:社子島處於盆地出口的感潮過渡帶,洲形與河道此消彼長,地塊邊界與耕作條件常因一場大水而改觀;自日治以降的調查亦指出,這一帶多屬「容易流失的土地」。

07內柵老街

內柵的開發可追溯到清乾隆35年(1770),閩南漳州人游番渡海來臺,於下崁地區落腳,因環境惡劣,墾地有限,且易遭受淹水之苦,逐步移往上崁、埔尾、溪洲等處,為了自衛種刺竹、用木頭築柵防禦,因此留有內柵、外柵地名。人口聚居後,興建廟宇、學校,至今在仁安宮旁,仍留有一段老街屋。

因鄰近河邊,居民除耕作農田外,也有不少從事放柴、放竹、採柴、篩砂石及挑夫為業。1939年間,本地成立新溪洲煤礦及大溪煤礦公司,吸引許多外地來的專業礦工,也吸引不少農民在農作之餘投入採礦工作,對地方經濟貢獻良多。此外,內柵黃石英(籐橋英仔)搭做吊橋技術造詣深厚,曾是全臺首屈一指的吊橋師傅。內柵特有的煙燻味豆干,皮黃肉白,質地細嫩,每天僅定量生產,經常在中午前便銷售一空,遠近馳名。

【內柵特有的煙燻味豆干,皮黃肉白,質地細嫩,每天僅定量生產,經常在中午前便銷售一空,遠近馳名。-林炯任】

07內柵老街

內柵的開發可追溯到清乾隆35年(1770),閩南漳州人游番渡海來臺,於下崁地區落腳,因環境惡劣,墾地有限,且易遭受淹水之苦,逐步移往上崁、埔尾、溪洲等處,為了自衛種刺竹、用木頭築柵防禦,因此留有內柵、外柵地名。人口聚居後,興建廟宇、學校,至今在仁安宮旁,仍留有一段老街屋。

因鄰近河邊,居民除耕作農田外,也有不少從事放柴、放竹、採柴、篩砂石及挑夫為業。1939年間,本地成立新溪洲煤礦及大溪煤礦公司,吸引許多外地來的專業礦工,也吸引不少農民在農作之餘投入採礦工作,對地方經濟貢獻良多。此外,內柵黃石英(籐橋英仔)搭做吊橋技術造詣深厚,曾是全臺首屈一指的吊橋師傅。內柵特有的煙燻味豆干,皮黃肉白,質地細嫩,每天僅定量生產,經常在中午前便銷售一空,遠近馳名。

07八角樓特展館 & 工藝街(紀念品販售店) Octagonal Exhibition Hall

"八角樓特展館為原住民族藝術家的展現舞台,有繪畫、木雕、織布、攝影、當代藝術創作等作品,讓無數的觀賞者能與藝術家進行近距離的交流,透過作品意念的傳達,達到真實相遇的境界。工藝街由原住民團體、原鄉工作室展示各族群的精緻手工藝品,使園區成為台灣原住民族工藝交流重要的窗口。

The Octagonal Exhibition Hall is located next to a row of gift shops that sell exquisite handicrafts and merchandise. Periodically, there are special exhibitions of contemporary indigenous arts by local and national indigenous artists.

"

07洗衫窟與大房橋

早期居民以葫蘆墩圳為界,大湳與朴子口兩村常因一水之隔往來不易。有庄民以大片木板置於兩端方便交流,光復初期政府改建成水泥橋,大房橋是本圳段最早的橋樑。以此往來方便,居民於臨水處引圳水為民生洗滌用水,後因921大地震後受損,與時代潮流改變,來洗衫窟的人少了,留下居家田園樂的懷念。

07王者之弓橋

王者之弓橋位於漁港出海口,港區的南緣,為一座跨港景觀橋,其造型係以本地地名「王功」引申「王者之弓」構思。王者之弓橋橋長82公尺,寬4.5公尺;拱頂高20公尺,橋版面最高8公尺。橋樑材質採用最容易塑形之鋼料,呈現幾何之美,塑造彰化海岸地區性景觀為意象。引喻弓箭齊發滿載而歸,彰顯王功地名等。

因為潮汐港船家需再ㄧ個漲退潮周期進港卸貨,也因為常利用晚上捕撈ㄧ早進港造就出晚上海面燈火畫面跟用最短時間交給消費者新鮮魚貨(現流) ,也造就出王功漁火節的由來等,1最受矚目的海洋音樂會2廣受歡迎的「千人烤蚵」活動今3現場也安排「祈福嘉年華」,不僅有莊嚴的祈福團拜儀式4夜晚壓軸登場的是精彩絢爛的煙火秀照亮王者之弓橋跟港灣夜色,營造浪漫氛圍。

07石碇東街不見天街-吊腳樓建築

東街昔稱「內月仔」發展較西街為遲,主要興起拜煤礦所賜,為了解決腹地狹小的問題發展出獨特穿石而建的「吊腳樓」,街道的上方暈為建築物所覆蓋,「不見天街」實至名歸。石碇東街,可見特殊吊腳樓建築模式,房屋懸空在河床上方,緊靠柱子支撐,而不見天街更是現今台灣碩果僅存之景象。石碇美食多集中於此,有阿嬤麻糬、王氏豆腐等等,非常熱鬧。

07福德坑黃家古厝

清末同治7年(1868)第一代祖先黃清流,跟著黃龍安家族一起從艋舺來到三角湧,進行民間版的「開山撫番」,從土地公坑往烏塗窟一帶山區開墾,並設隘勇組織對抗原住民泰雅族。黃清流親自籌建黃家大厝,為一三合院建築,古厝建材大多自大陸泉州運來,部分工藝由大陸師傅製作,另有台灣師傅承製。屋宇正堂為佛堂懸掛「紫雲衍派」匾額,龍邊側門為經堂則有「雲歸古洞」,紀錄了宗族脈絡與信仰精神。庭院養豬雞牛羊,院內石椅、雕飾、香爐等具皆為生活與信仰的一部分。

全盛時期,黃厝周邊山坡地種滿茶園、果樹與梯田水稻,後山茶廠茶工多達數百人。黃家土地分佈於艋舺、三峽、大溪、鶯歌、樹林等地。聘僱大量工人,協助農產加工與運輸,木炭、茶葉製成後運往萬華販售。當時在萬華擁有倉庫與商店,在康定路上有店面經營木炭與茶葉的買賣生意。

1895年乙未戰爭,7月13日爆發分水崙戰役,黃厝被日軍徵收,當作日軍的指揮部。7月22日,日軍反攻,掃蕩報復,從大嵙崁經烏塗窟、土地公坑、三角湧,土城,一路燒毀房屋千餘戶和殺害人民,所幸黃家三合院未被燒毀。乙未戰役後,日軍留下的鐘、軍用木劍、武士刀,黃家人一直妥善保管。日治時期,第二代子孫黃資勸擔任過議員,曾協助日本墜機失事飛官脫困獲救。

二戰後,政府實施「耕者有其田」,黃家部分土地交由佃農耕作。第四代黃世旋為人耿直,曾任弘道里里長多年,弘道里道路難通,僅有小徑與古道可通往大溪,當年黃世旋曾嘗試申請開路經費未果,致往來交通受限,造成區域邊緣化。世旋里長力圖申請黃家大厝列入古蹟,但因維修費用高昂、親戚不願分攤,最終無疾而終。後因黃家子女嫁出和出外發展,古厝只剩黃世旋夫妻居住,世旋先生於2012年仙逝後,古厝因無人居住維修,終至坍塌。

福德坑(土地公坑)一帶屬於板新水源保護區,長年受限於《山坡地保育利用條例》,禁止建築。而且因地底含有稀有礦脈與戰略地質脊線,受到政府列管禁採,德山煤礦也在1985年收坑。世旋里長女兒黃瓊麗說:「福德坑的土地只能丙建。就是在道路旁可以建房屋,後面的山坡地不能蓋屋,只能種保育林樹種。」自1970年代以後,隨著茶葉產業沒落,僅存後山種植有肖楠等經濟林木。而今古厝無人居住牆壁已塌陷,前庭後院更長滿了樹木、雜草。

黃家大厝的興建與塌陷,見證了一百五十多年來福德坑發展的興衰史,令人不勝唏噓。身為黃家第五代的瓊麗女士仍努力保留祖厝的影像與記憶,她說:「房子沒了,地還在;只要地在,記憶就還在。」期望將這份跨越世代的血脈故事傳承下去。無論是戰火遺物、舊匾額、茶園遺址,或是那座風化的紫石階板,都是三峽歷史中無可取代的文化寶藏。

參考資料:

1. 王昇文、林烱任,《乙未年海山地區抗日誌》,台北縣板橋市:北縣文化,1995,P175~P177。

2. 2025/05/18 兩位筆者在三峽安溪國小訪問第五代黃瓊麗。

07金元寶風水地理

乾隆47年(1782),隨父來臺的林平侯,定居在臺北新莊,從事米鹽生意,成為商業鉅子。之後捐官,歷任縣丞、同知、知府等要職。

1818年告老還鄉回到臺灣,時因新莊泉州人兵聲猛烈,舉家遷居大嵙崁。

1844年去世前,曾將財產分為「飲」、「水」、「本」、「思」、「源」五商記分給後代,分得「本」、「源」兩商記的兩子林國華與林國芳將商號合併並冠以姓氏,即為現在所稱的林本源家族,林本源家族遷往板橋,俗謂「板橋林家」。

林平侯去世後本來葬在新莊,後來因漳泉械鬥發生,後人林國華兄弟怕泉州人會來毀墓,所以於清咸豐七年(1857),移轉到今桃園市大溪區三層地區。墓塚為傳統古樸之墳墓形制,可以見識傳統墓葬風水觀念與林家樸實家風。

08《圓通寺》(中和圓通寺)

此為李梅樹油畫作品《圓通寺》,尺寸為4F(33×24cm)年代不詳,畫面中灰白色建築應為中和圓通禪寺(亦稱圓通寺)大雄寶殿。大雄寶殿以外,就屬橘紅色的塔型建築最為醒目,與畫面右側與前景草叢的暗紅色相襯,形成一平衡畫面佈局。前景有一小徑往後方樹林中延伸後隱沒在樹林草叢之間。草叢與樹林間沒有明顯分界,綿延包圍著圓通寺,使有遺世獨立之感。佔畫面最大面積的綠色植被,畫家除了以多種綠色顏料層疊交錯來表現外,更有粉、白、土黃、紅棕色點綴其中,增添了畫面的層次。筆觸方面,多以較為細碎的短筆快速繪成。畫面最左側的樹木與圓通寺周邊的樹林相比,或因距離較近故線條較粗大而色彩較為濃厚。與畫家對植被的描繪相比,表現天空的筆觸較為平滑,以或白色或灰色顏料勾勒出天空中的綹綹雲朵。雖然畫作尺幅不大,仍處處能見畫家的細心安排。

圓通寺主祀神祇為釋迦摩尼佛,而「大雄」是佛教徒對釋迦摩尼的尊稱,故主祀釋迦摩尼的廟宇通常稱大殿為大雄寶殿。該寺創建於日治昭和元年(1926),開山為妙清法師(1900-1955),為臺灣著名專供女尼修行的禪院。妙清法師俗名林塗,新竹人,自小信仰佛教,曾結婚也有一子。在23歲那年看到許多孤寡無依的女子,想幫助這些女人們皈依佛門,故徵求夫家同意,自願出家,在香山潛心修佛,後拜入覺力法師(1881-1933)門下,屬大乘佛教曹洞宗一脈。

參考資料:

〈中和區「圓通禪寺」〉,《臺灣宗教文化資產》,https://taiwangods.moi.gov.tw/html/Cultural/3_0011.aspx?i=327,檢索日期:2024年7月26日。

〈圓通寺〉,http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2002/C0216220096/page/yuan-tong-si/yuan-tong-si.htm,檢索日期:2024年7月26日。

08仁愛公園

仁愛公園是永和區除了河濱運動公園外,市區內最大的綠地,佔地5.6公頃,同時也是防災公園。在1955年公告的永和都市計畫,原將永和規劃為擁有七個公園的花園城市,仁愛公園即是其中一號公園,但後來隨著都市人口大量增加、用地需求迫切,這些公園預定用地便被轉為住宅與學校使用,只剩原定1/3面積的仁愛公園,見證永和從花園城市到水泥迷宮的變遷。公園內的雕像也可述說在地故事,例如永和有兩位楊三郎分別為音樂家與美術家,白蘿蔔則象徵永和砂質土壤適合種植的旱作農產品。

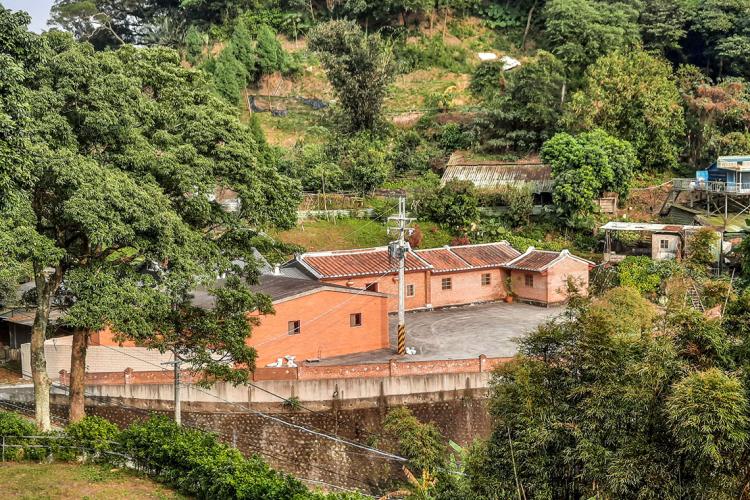

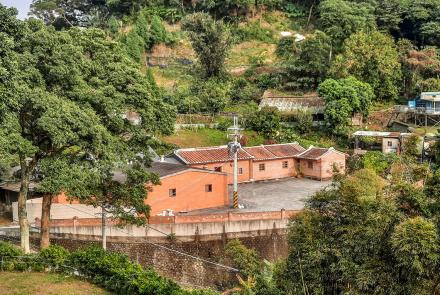

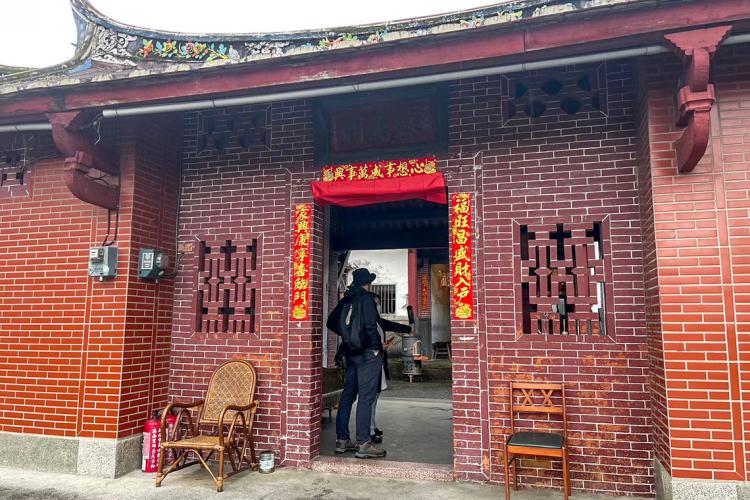

08成美公堂

成美公堂,又名「魏成美堂」、「永靖魏成美公堂」,是頂新集團創辦人魏和德家族祖居,始建於清光緒11年(1885)的一條龍式竹筒屋,日治大正6年(1917)增建為二進雙護龍格局。2004年建築古蹟學家李乾朗喻為「臺灣20大民宅」,2006年頂新和德文教基金會創辦人魏應充和老鄰居陳慶浩執行長主持測繪及修復調查,2008年成為彰化縣歷史建築,於2012年底完修成為台灣百年常民生活博物館。公堂壁上有一由「孔孟好字」四字組成的自創合體字,讀ㄎㄧㄤˇ,為祖訓:學好孔孟。

永靖魏家開臺祖魏成秀,號儉正,清道光6年(1826)從福建汀州府永定縣渡台,至彰化縣武西堡永靖街開墾營商,20年於該街開成安藥舖,同治2年(1863)辭世時藥鋪亦毀於火災。成秀四子魏瓊昭,號尚瑩,從父習醫多年,光緒元年(1875)任八堡圳15莊圳圳長,管理供水、維修、水租徵收,兼營染布、鹽業致富;2年於永靖街開成美藥鋪行醫,取「成人之美」意,也在街北興建瓦店和南北兩棟、後廳護龍;7年獲授國子監生;11年於15莊圳水路旁建家族祠堂―成美堂,兼作水圳管理處;19年於成美藥鋪對面立書坊為家族私塾,又與餘三館陳有光合建永奠宮,祀延平郡王以鎮火災。

高速公路開通前,永靖就是縱貫公路台1線的重要蔬果運送站和國內花卉苗木之鄉,成美公堂因此種植多種珍貴花木,與眾同賞,號稱「臺灣兼六園」。堂內亦保留修復時採傳統工法搭建之間架,作為傳統建築教育區。

08打鐵寮古道

位於三層附近的打鐵寮古道,原名更興古道,是昔日大溪與復興角板山間運送物資的重要聯絡道路。因鄰近慈湖陵寢,早期長年受到軍事管制,人煙較為稀少,故也保存了原始的林相風貌。打鐵寮古道的名稱由來,有一說是早期臺灣北部山區盛產樟腦,打鐵寮步道入口曾有打鐵店鑄造鐵器供當地居民入山採樟腦使用,清朝時期時,鐵器也作為駐防山區防範「生番」威脅之用,故以打鐵寮步道為名。另有一說則是因為早期伐木工人,將砍伐的原木從山區運出,在古道陡峭處,為了偷懶大多將木材沿陡坡滑下,木料不斷撞擊山壁類似昔時打鐵店打鐵的聲音而得名。

古道全長約15公里, 沿路有三座建於大正15年(1926)的古橋─太平橋、濟安橋和東興橋,其中的東興橋是座百年糯米橋,橋上布滿苔癬與周遭景色相融合, 橋下潺潺溪流,讓這座古橋從綠意裡突顯出來。此外,𥴊仔店和打鐵店遺蹟、廢棄的軍事崗哨以及與步道環境融合為一體的石棚土地公廟,形成一幅人文史跡與自然環境融合的和諧景象。

08遠光打鐵店

遠光打鐵店依舊還是堅持以鼓風爐、打鐵爐,一手推拉送風、一手燒鐵為居民持續打造修繕刀具與農具。

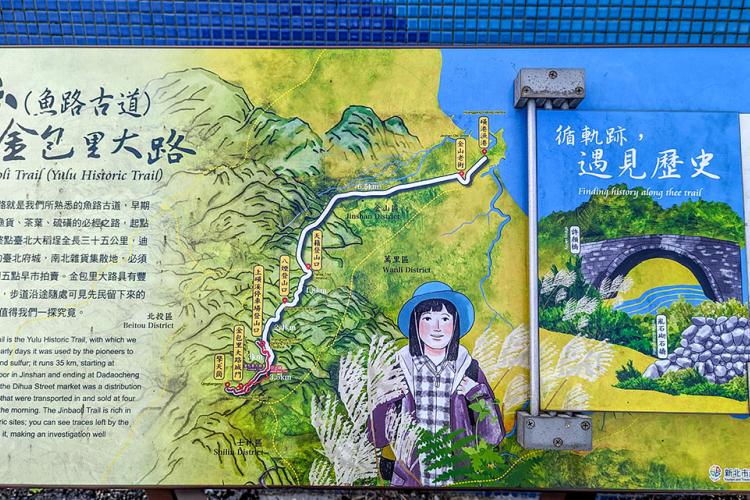

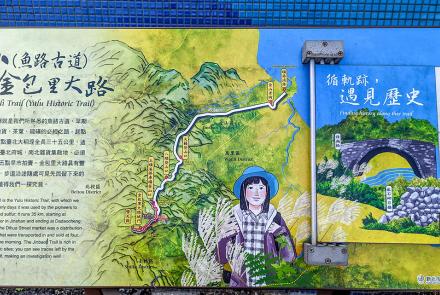

08魚路古道

建於清光緒年間,是一條由金山通往台北的山路,又名「金包里古道」,當時金山居民為求生計溫飽,必須將當天捕到的漁獲,在吃過晚餐後7、8點自金山出發,由八煙穿越擎天岡,午夜12點至山豬湖、山仔后一帶,經士林到達大龍峒販賣,並補足日常用品後,趕路返回金山,擔魚人多穿著輕便汗衫加短褲,頭戴斗笠,腳著草鞋、叉趾膠鞋甚或打赤腳,手拿臭油燈、磺仔火或火把,辛苦走完這趙崎嶇山路,因此被稱為「魚路」。

目前,隨著陽金公路的開通,古道的重要性已大不如前,但在近年休閒風氣的提昇下,沿途豐富的自然生態與人文史蹟,使得「魚路古道」再度成為民眾假日登山的好地點。

08黃石市場傳統美食

黃石市場全名為「黃石公有零售市場」,成立於民國59年,位於板橋舊城區內,和一般的早市相同,狹小街道匯聚各式店家,傳統美食香氣撲鼻。除了延續傳統老街的熱鬧,由於北門街是公車路線密集的據點,上班族與學生多在此搭車或轉車,路過這裡的人本來就多,加上附近曾經是老縣政府辦公大樓所在,板橋國小和板橋高中又比鄰而居,黃石市場似乎成了城中居民買菜、學生和上班族解決三餐的最佳地點。近年來不少越南移民定居於此,又增加不少東南亞等相關小吃餐廳。

市場旁有茶館街、後菜園街及宮口街,名店和老字號的攤商眾多,如阿海閹雞、生炒魷魚羹和搭配供應芋頭糕、蘿蔔糕與糯米腸,還有全台僅此一家的老曹餛飩,每到用餐時刻總是大排長龍,人潮絡繹不絕,饕家到此,絕對不可錯過。

目前主要生鮮攤商區正在改建,暫移至臨近體育館的中繼市場。未來黃石市場預定規畫為地下3層、地上9層的多目標複合大樓,預計2024年底完工。

09《仙公廟》(木柵指南宮)

《仙公廟》為李梅樹1968年繪於木板之油畫作品,尺寸為4F(33×24cm),描繪仰望木柵指南宮的景緻。從大殿正前方的三川門樓與長長階梯等建築特徵,推測所描繪的應為指南宮的純陽寶殿。純陽寶殿於1992年時重修完成,《仙公廟》記錄了純陽寶殿重修前的景色。

木柵指南宮(位於今臺北市文山區),俗稱「仙公廟」。主祀神祇呂洞賓,又被信徒尊稱為孚佑帝君、純陽祖師、呂仙公等。清光緒8年(1882),淡水知縣王彬林來臺履任時,迎山西芮城永樂宮呂仙公神像香火奉於艋舺(今臺北市萬華區)玉清齋。後來景美地區發生瘟疫,當地士紳乃將呂仙公神像請到景美鎮壓,地方民眾為感念神恩,於清光緒16年(1890)在木柵現址建廟。

指南宮經歷多次擴建,有多座宮觀建築。其中建造最早也最為重要的純陽寶殿曾經歷多次整修,如今的廟殿格局奠基於臺灣木匠大師陳應彬(1864-1944),為其代表作品之一。廟殿建築除了純陽寶殿外,凌霄寶殿(1966年建成)、大雄寶殿(1984年建成)等也紛紛建成,分別主祀呂洞賓、玉皇大帝與釋迦摩尼佛,為儒釋道三教重要廟宇。

參考資料:

〈指南宮〉,《臺灣宗教百景》,https://taiwangods.moi.gov.tw/html/landscape/1_0011.aspx?i=16,檢索日期:2024年8月6日。

〈臺北指南宮〉,https://www.chih-nan-temple.org,檢索日期:2024年8月6日。

〈指南宮〉,《開放博物館》,https://openmuseum.tw/muse/digi_object/74fc066a2102638ef488f719a8ad5ad3,檢索日期:2024年8月6日。

09水上土地公

水上土地公早期稱「大鴛鴦汴土地公」,圳水自頂角潭而來,有磚造的分水汴一座似「魚嘴」,到此處分「東汴」與「西汴」。西汴灌溉區遠達神岡、大雅;東汴流經豐原市街內,再往下游則入潭子區,且為柳川上游深入台中市區,突顯生命共同體的概念。

09烏塗溪親水步道從石碇老街開始後面是運煤斷橋

以前運煤留下的舊道,可以感受到昔日礦城的痕跡。

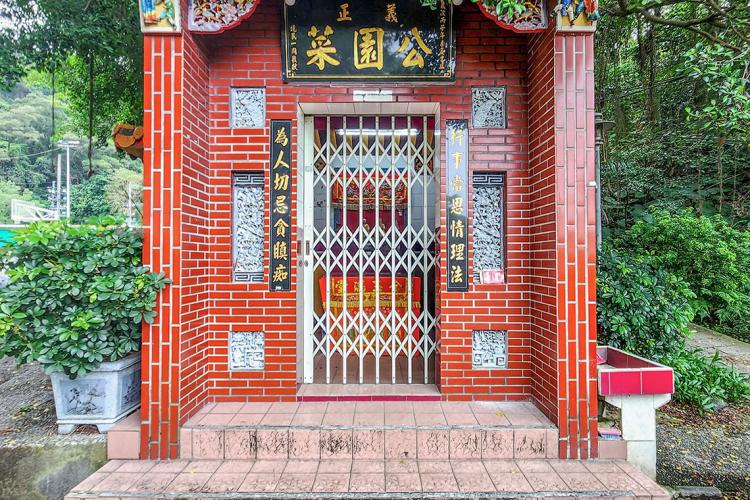

1-02菜園公

鳶山神社處登山口起登後會看到一間小廟是為菜園公及菜園婆,老三峽人又名菜園公。供奉於鳶山日治時期神社周邊整地後所集中先民,早年廟地位於右邊新建登山口之半山腰,當時三峽居民多以自己種菜維生,為了護佑種植作物免受蝗害常有民眾於此祭祀。後來開墾右邊另一條汽機車上山行走用的登山道路後將其遷往目前之現址。早年農業時代此廟在三峽亦是間香火旺盛的老廟。

1-03三峽神社

三峽鳶山運動場前身是為日本時期三峽神社籌畫之預定地。昭和15年(1940)全台為紀念日本皇紀二千六百年,於各街庄興起一鄉一神社之熱潮。海山郡下的板橋街、中和庄等早已相繼展開神社之建立。三峽才於昭和十一年(1936)由三峽庄役場推動成立神社造營奉贊會及建造神社之計劃。該腹地預計規劃一萬坪,以「調公工」方式,指揮街庄民眾出勞役進行整地,然而地整好後日本戰敗,台灣光復,神社用地於民國時期建設為三峽鎮鎮民運動場也曾經是三峽國中的體育課操場用地,現在則為鎮民之三峽網球、籃球場。

1-04鳶山光復銅鐘

三峽鳶山光復銅鐘又名光復和平大鐘。建造於民國七十四年十月二十五日,主要是為了紀念台灣光復四十周年。由鎮公所發響並集結各界共識,決議於鳶山之山頂鑄造全台灣最大青銅巨鐘,以茲永銘民主自由之珍貴。當年獲得全鎮鄉親各級學校等機關熱烈響應,踴躍樂捐。共募得貳佰叁拾貳萬壹仟柒佰壹拾捌元整。銅鐘重達6.3噸,鑄造耗資壹佰玖拾玖萬柒仟壹佰元整,其餘款項則用於建造鐘亭、紀念石碑及開闢山路等花費,其鳶山之產業道路多由半山腰黃厝奉獻私地,銅鐘山頭腹地則由易厝所捐獻。鐘身刻有禮、義、廉、恥由時任三峽國小李山霞老師所篆書,鐘頂五螭龍頭則代表著五族共和象徵世界和平之意。

時年元月九日動工並於十月二十五日舉行竣工由縣長林豐正及鎮長張秀豐主持開鐘大典。本鎮鄉親扶老攜幼人龍縈繞山徑約莫五千餘人,盛況空前。

1-06鳶山勝蹟碑

鳶山勝蹟碑位於銅鐘往鳶嘴石山徑路上。碑文內容是由三峽鳶山黃厝詩人黃景南所撰,字體由碑體基座是由石頭所堆砌,為名書家劉建余所書。碑文敘述三峽仕紳成立當年三峽詩社之成員,詩人將三峽鳶山之美於當時代大量撰寫及聯社相互徵聯,創造出諸多精美的詩聯。記錄著當時代之時代三峽風貌使得三峽成為文風薈萃之小鎮。此碑石堅美,縱五尺寬三尺一寸,高豎於鳶峰,其碑文內文如下:

鳶山位於臺北縣三峽鎮西南。山形酷似飛鳶。因名鳶山。淡水廳誌古蹟考載有鶯歌山與鳶山對峙。相傳吐霧成瘴。鄭成功進軍迷路,砲斷其項。斷痕宛然。春秋佳日。遊人絡繹不絕。每一登臨。心曠神怡。俯瞰淡江。綠水縈帶。東顧峽市。閭閻撲地。西望桃園。遠及滄海。南極插天山、加久嶺高聳雲宵。北達基隆雨港。隱約可見。絕頂有清風洞。夏涼冬溫。咸稱勝蹟焉。中華民國六十五年歲次丙辰三峽詩社同人陳天賜、周耀東、林映西、王明義、張應晉、劉鉅篆、林先義、劉人傑、陳重明、黃景南、陳榮豐、薛照明等特為立碑紀石。 詩人鳶山老人:黃景南撰

1-07鳶山黃家古厝

黃家古厝鳶峰路山徑,門前有兩顆百年老樹-無患子及茄冬樹,見證黃家於鳶山百多年的家族開墾史。據老鎮長引述:從三峽老街救生診所旁登山口網黃厝山路,過去一直是黃家出入專用之產業道路。自西元1980年代鳶山建設和平銅鐘後與黃家家族長輩黃清漢先生共識之下連同黃家家族同意奉獻山路作為鄉民爬山健身之用。銅鐘平台則是由鳶山易家奉獻。

鳶山黃厝家族子孫於海內外繁衍千人,子孫嚴守家訓,齊心為黃家家族努力奮鬥。黃家家族見證鳶山山林自清領、日本時期乃至於民國時期鳶山一頁開發史。

1-08獅頭巖仙公廟

獅頭巖仙公廟主要供奉呂洞賓,繼行不遠處其山壁有一呂仙腳印,故取名「仙跡岩」,是間新廟包老廟之廟中廟。據黃厝先人黃清漢口述是為鳶山半山腰黃厝先祖,於清朝光緒年間(1890)黃 丙先生所捐地募建,下山有一條通往中埔溪百年幽靜古道。老三峽人口述:過去山中仙公廟香火極為旺盛,常有坐轎上山翻山越嶺來祭拜。

1-10三峽基督教長老教會

三峽基督教長老教會又名三峽教會是所河畔教堂。其是為馬偕牧師在台灣北部傳教初期所創立的第十三所教會。開創時期馬偕擇地考量其位居淡水河上游的大漢溪旁,特具水路之便。馬偕牧師早在1873年6月就到三峽做首次佈道,於1876年10月5日正式開設三角湧教會。

1-11三峽救生診所

三峽救生診生位於鳶山腳下仁愛街,是間三代祖、父、孫所執業的百年老診所,第四代目前也是醫生。診所保留日本時期百年的歷史老建築,走進診所迴廊可窺見三峽百年老醫院的珍貴歷史及官邸建築時空回憶。

第一代醫生是由畢業於總督府醫學校曾任台北馬偕醫院代理院長,爾後回到三峽為鄉親服務的陳文贊醫生所創建。當時為了三峽偏遠地區民眾服務、用了天價500圓(當時一匹馬不用100圓)買下一匹跑得快的黑駿良馬行診,三峽人皆稱其為三峽騎馬醫生。

第二代陳中州醫生赴日習醫,行診時改騎奧迪車廠出廠重型機車方便行醫。診所建築整建時期更將當時台灣總督府行政長官官邸改建拆除的門窗框裝飾於建築設計之中。目前診所是由第三代牙醫陳榮耀醫生所看診,為了感念父親親恩於中洲醫生逝世後成立三峽劍道道館。第四代目前亦是一名精神科執業醫生。三峽救生醫院儼然一頁台灣百年三峽醫生及音樂世家史。

1-13三峽區公所

三峽區公所原址是為日本時期三峽公會堂所改建。對面則是日本昭和三年時期向三峽清水祖師廟及福安宮所借用之土地所改建之「三峽庄役場」。民國74年(1985)由時任張秀豐鎮長所規畫設計改建成希臘建築形式,斥資新台幣四千五十萬七百七十六元,當時建築空間規劃為一所集合公所、衛生所、代表會等綜合型辦公行政大樓。

10 古輕便車道

10 Ancient handcart track

新竹古輕便車在日治時代往來竹塹舊港與市區之間運送客貨,是當時舉足輕重的經貿要道。輕便軌道是1911年舖設完成,行駛人力推移之輕便車(又稱手押車),以鱼貨與乘客為主要運送內容。

During the Japanese occupation, the Hsinchu Old Light track served as a vital trade route, transporting passengers and goods between Jiu-Gang and the Hsinchu city center. The light track was completed in 1911 and operated by manually pushed light handcart (also known as hand-push cars), primarily carrying fish and passengers.

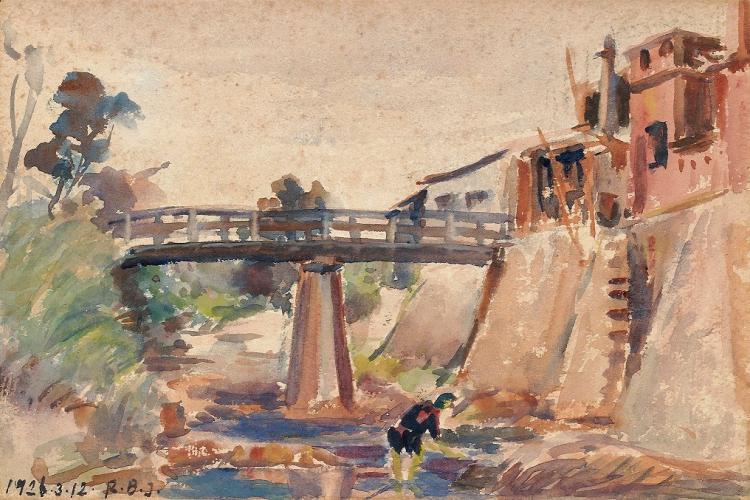

10《尖山》(尖山公學校,今鶯歌國小)

《尖山》為李梅樹創作於1926年的小件水彩作品,作品尺寸為24×31公分,描繪畫家所見鶯歌蛇窯景象。畫中前景為草叢樹木,樹木後面有兩道些微向右上傾斜的圓管狀建物。於畫面左側有一高一低的建物與扁長的煙囪,煙囪沒有冒煙,依此特色推測應為蛇窯,或許是因當日並未燒窯。

整幅畫作中物體幾乎沒有輪廓線,而是以蘸上色彩的筆畫,或染或點,直接勾勒出眼前所見之景緻。早年鶯歌的尖山與鄰近的兔仔坑、大湳等地出產黏土,周遭煤礦與林木資源也十分豐富,容易取得製陶原料與燃料,加上擁有鐵道與大漢溪航運等條件,遂使鶯歌的陶瓷產業發展蓬勃。

李梅樹1922年自臺北師範學校畢業後,曾陸續任教於瑞芳公學校、三峽公學校與鶯歌庄尖山公學校,此幅《尖山》便是李梅樹於尖山公學校任教時期所作。此時正逢石川欽一郎第二次來臺(1924-1932),李梅樹自1924年起便參與石川欽一郎所組織的「暑期美術講習會」,同期學員有倪蔣懷、藍蔭鼎、陳植棋、李石樵、李澤藩、陳英聲等人。

石川欽一郎是臺灣近代西洋畫教育的重要人物,積極在臺推廣水彩畫,並指導七星畫會、臺灣水彩畫會與暑期講習會等,對當時的臺灣畫壇有著重大影響力。李梅樹在此階段有數幅水彩風景作品,除本幅《尖山》外,還有《三峽街頭》(1924)、《三峽南橋》(1926)等,或許與石川欽一郎的影響有關。

參考資料:

黃舒屏主編,《畫筆下的真實:李梅樹120歲藝術紀念展》,臺中:國立臺灣美術館,2022。

〈硘仔鎮——鶯歌陶瓷歷史〉,《開放博物館》,https://openmuseum.tw/muse/exhibition/2ef9b3d6c88b6ccff5bc017db7bdf83e#basic-sctya995yv,檢索日期:2024年1月19日。

10三峽感應六人公

六人公(陸姓公)位在三峽民生街(喜臨門餐廳)旁,起因是清朝因甲午戰敗割讓台灣與澎湖給日本,台民自發組成保衛家園反抗的事件。林成祖,三角湧街橫溪坪林人。乙未事變時,成祖率鄉人起義抗日,未幾,與日軍戰於坪林,不幸敗北,暫時匿跡,至歲暮潛返坪林,密謀襲擊盤踞坪林的日軍,機密被日方偵知,於明治29年(1896)正月十八日在家被圍,成祖當場被殺,尚罵敵不屈,同時與另五義士同時被殺,日軍將六人之首級分裝於兩竹簍內,送到三角湧街,並懸於祖師廟前示眾,以示威懾,引起了民眾的強烈反感和憤怒,次日被棄於三角湧溪義渡西岸附近。隨著時間的推移,民國53年(1964)地方人士為追念他們的抗日保家的義舉與犧牲精神,在其墓地原址築祠,稱為「靈應六人公」或「六聖公祠」,以奉祀他們的英靈,進一步表達對他們的敬意。後來因時代進步,三峽地區高樓增建,道路拓寬,「六聖公祠」因地勢低窪且又有妨礙交通之虞,所以在改建委員的奔走勸募下,地方人士慷慨解囊,在民國77年重建竣工。

新完工的廟內匾額上書寫著「忠義千秋」,兩側的楹聯也寫道:「義魄忠魂六壯士,保鄉抗敵大英雄」,表達了對他們的崇敬與懷念。同樣是乙未之役時,在樹林區一株老樹蔭下的十三公,石碑上書「乙未抗日先烈樹林十三公之墓」,碑座上題字:精神不死。都是國人表達對他們的敬意與感念。

六人公的故事,反映了台灣人在日治時期,為了保衛家園與追求自由,不甘心淪為他國的殖民地,而為自己努力爭取機會,讓自己的家人和自己能出頭天。六人公祠裡,常有人前來祭拜,他們認為六人公就像有應公一樣,有求必應,也像自家長輩一樣,會關心、呵護我們。每年中元節時,附近鄉親為表達敬意與酬謝神明,聘請布袋戲、歌仔戲做酬神表演。大家相信,當人們有困難時,六人公會保佑我們,給我們無形的力量與支持。

靈應六人公廟作為三峽區的重要文化地標,承載三峽人對抗日英雄的敬仰與懷念。它不僅是民眾信仰所在,也是歷史教育和文化傳承的重要場所,提醒著人們不忘歷史,珍惜當下的和平生活。

參考資料:

1.三峽六人公

https://www.facebook.com/TaiwanTempleStory/posts/683346002218120/

2.樹林十三公

https://wikis.tw/%E6%A8%B9%E6%9E%97%E5%8D%81%E4%B8%89%E5%85%AC

10九鬮老街

「九鬮」為三峽的古地名,清代拓墾時,以「捻鬮」(也就是抽籤)的方式進行土地的開墾分配,抽到第九股即被稱為「九鬮」,九鬮老街即今天的成福路一帶,日治時期為輕便鐵道,後來改為馬路。民國六十年代,由於成福茶市交易熱絡,當時包括大豹、竹崙、安坑、橫溪一帶的茶農,都會帶著現採的茶菁與製茶工廠進行比價交易,而這也順勢帶動周邊商家的繁盛,當時有豬肉攤、中藥行、西藥房、米行、雜貨鋪、打鐵舖、總鋪師等,讓遠道而來的農民可以添購生活所需,也有多家茶行在此經營販售。但在民國六十年代末期,隨著三峽茶產業的逐漸沒落,九鬮街市也逐漸蕭條,豬肉攤就轉型製作成香腸,目前共有李溪口、陳記、九鬮等香腸店家,造就「香腸一條街」的美名,假日遊客多來此品嘗烤香腸的好滋味。

10彩虹橋 Rainbow Bridge

彩虹橋最大的特色在於外觀有著排灣族、魯凱族的傳統配飾,加上這座橋是以布農族語「Hanivalval」命名,「Hanivalval」是彩虹之意,象徵聯繫感情之道。

The special feature of the Rainbow Bridge is that the exterior has traditional accessories of the Paiwan and Rukai people. In addition, the bridge is named after the Bunun word for rainbow, "Hanivalval", which symbolizes connection and relationship.

10渡船頭、周家古厝、長安老街

在這裡可以看見平林溪和牡丹溪的雙溪匯流,溪水潺潺往下游貢寮、出海口福隆流去,是一個有著悠久歷史和美麗風景的地方,位於雙溪老街底端。雙溪渡船頭最早建於清朝同治年間,當時是淡蘭古道的貨物轉運站,有著舟楫之利,往來於福隆、遠望坑(草嶺古道)與雙溪之間,為當時的雙溪小鎮帶來無盡的繁榮。你可以在這裡,欣賞清澈的河水和翠綠的山巒,也可以看到矗立百年的石砌房屋-「周家古厝」,周家古厝兩層樓建築建造於清代,周姓屋主在日治時期為首任頂雙溪街庄長周步蟾,被鄉民尊稱為「周總理」。周家當時為雙溪地區著名望族,開採礦業,古厝以砂岩及紅磚為建材,2樓門簾以石材雕刻而成,外觀富麗堂皇顯見當時家道興盛,光復後由林家購入已逾一甲子,為「林家古厝」見證昔日的風華。雙溪渡船頭是一個展現雙溪歷史和文化的景點,也是一個讓人放鬆和感動的地方。

10烏山頭水庫

烏山頭水庫位於臺南市六甲區與官田區交界,因水面狀似珊瑚,又名珊瑚潭。於1920年興建,1930年完工,屬嘉南大圳最主要的水利工程之一,也是台灣早期的水庫系統。由日本的水利工程師八田與一規劃與大成建設興建完成。主要水源來自曾文水庫的放流水,於曾文溪東口堰攔引水經烏山嶺隧道送至西口,再經西口堰流入水庫庫區,供應臺南地區公共給水與嘉南大圳廣大灌區灌溉用水之需。

烏山頭水庫主壩採「半水力淤填」式構築,以卵石、圓礫石、碎石、沙、黏土來構築土石水壩,並利用黏土的不透水性材料加上強力的射水讓黏土沿途自然沉澱,造成顆粒均布良好的不透水心壁。不用人力、機械來砌築,是台灣唯一採取此工法的水庫,也是目前僅存的半水力沖淤式土石壩結構。

10秧悅美地的綠色轉型與社區連結

秧悅美地度假飯店的創辦源自於集團創辦人返鄉發展的願景。起初,這片位於干城村的土地曾是慈雲墾區,當時遍布石頭和沙土,是退伍軍人所開墾的荒地。創辦人希望藉由改善環境,帶動當地經濟,並為社區創造更多就業機會。經過多方規劃與改良,逐步將這片土地打造成適合農業與休閒發展的區域。

最初,度假村以「君達香草」品牌開始營運,主打健康農業。在週休二日的政策推行後,創辦人看到了休閒農業的潛力,於1991年取得全國首張休閒農場證書,並積極推動無毒農業。隨著時間發展,秧悅美地轉型為休閒農場,倡導有機種植,成為全國範圍內學習無毒農業的示範點。

從2003年開始,秧悅美地進行了大規模的重建與擴展,拆除舊有設施,並耗費多年時間建設新的園區。2019年,度假飯店以全新面貌重新開放,並將當地的自然與文化元素融入設計中,如使用蛇紋石和山水石,並在花園中建設石頭牆,展現地方特有的砌石文化。

秧悅美地重視與社區的緊密連結,優先聘請當地居民擔任員工,並融入原住民文化。飯店內還舉辦以在地特色為主的活動,如砌石花器製作。飯店外圍規劃一座五十甲故事館,展示了慈雲墾區的歷史背景與文化,未來將成為單車旅遊的重要據點,為遊客提供深度的在地文化導覽服務。

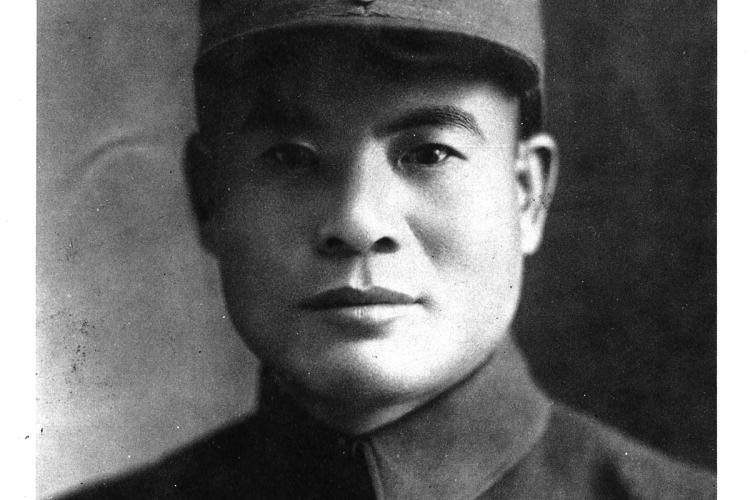

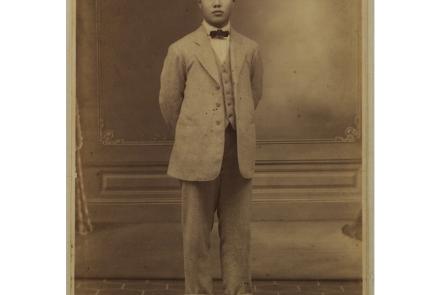

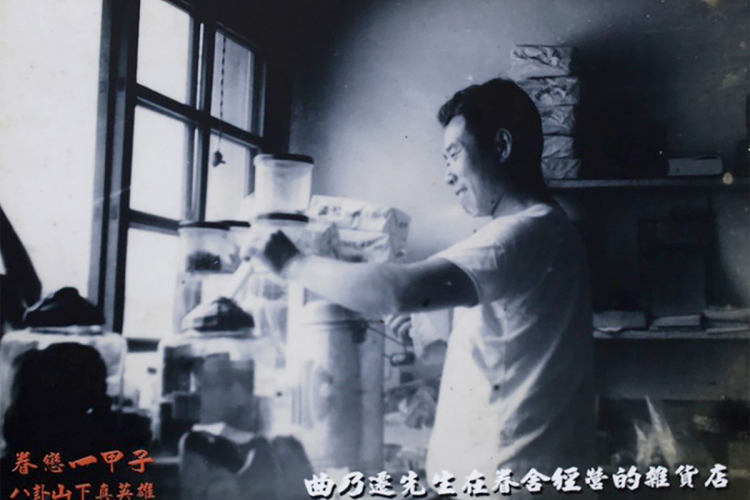

10高芳先將軍

高芳先於1914年5月25日出生,字天佐,山東即墨西園莊人,1922年8歲開始習武,1930年16歲考試進入青島國術館,跟隨武術名師王永彬、楊明齋等人,開始學習北派少林拳、孫臏拳、中國摔跤等。

1933年19歲的高芳先榮獲第17屆華北運動會拳術及摔跤冠軍,隨後到南京參加國術比賽,榮獲摔跤、射箭兩項冠軍,中央國術館館長張之江先生大加讚賞,高芳先之大名也傳播開來。

1935年21歲榮獲第6屆全國運動會中量級摔跤冠軍,先後在青島運動會上兩次獲三項冠軍。抗戰勝利後,曾和美國武林高手過招,贏得美國吉普車一輛,傳為全國佳話。

1967年蔣經國先生將韓國跆拳道引進台灣改稱為「莒拳」,1968年3月陸軍成立「國軍莒拳研究發展小組」,先總統 蔣公要求所有軍官都要學武術,高芳先曾受聘為國軍干城營區預訓司令部的國術教練,並編擬「軍中戰鬥體育莒拳國術教材」, 以國術為基礎戰技的「甲種莒拳」。

高芳先1953年退役後,在台中市推廣國術長達20年,各大專院校禮聘他為國術教官,高芳先每日清晨又在台中市公園義務教授國術,跟隨習拳者千餘人,為中國武術傳承做出偉大的貢獻。高芳先將軍已有第二代甚至是三、四代弟子,活躍於國際武壇。

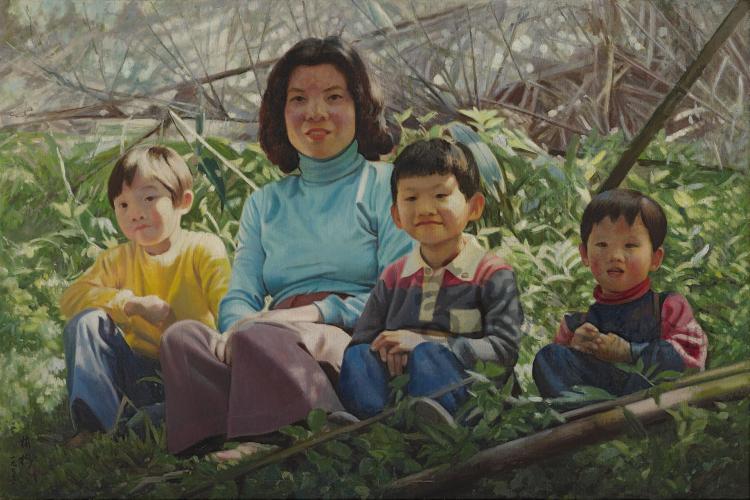

11《春光》(三峽長壽山元亨堂)

《春光》是李梅樹於1976年創作的油畫作品,尺寸為80P (97x145.5cm)。這幅畫描繪了他的二媳婦陳淑惠和三個孫子出遊時的情景,一家人蹲坐在矮樹叢中,地點是三峽長壽山元享寺後方山坡。

畫作中的光線變化展現了陽光穿過林間,從右後上方照射下來的效果。受光的景物呈現泛白光的狀態,而陰影處則較為晦暗。綠草叢因受光程度不同,展現出白、黃、綠、黑等細膩的變化,讓整個環境充滿生機與變化。

人物部分的色彩相對於背景更加飽和,黃、藍、紅、黑等顏色特別濃郁。人物的臉龐和頭髮因受光程度不同,呈現強烈的明暗對比。從左至右,小孩臉上的光影由亮到暗,變化豐富。而大人的臉上也呈現出陰影中的光彩,增添了畫面的立體感。

李梅樹在這幅作品中,巧妙地運用了光影效果,並且通過色彩的對比和細膩的光影變化,生動地描繪出一家人在自然環境中的和樂景象,展示了他高超的繪畫技法。

參考資料:

李梅樹官方網站

https://limeishu.org.tw/intro/museum/5b8e97c049454bae17185cf2

李梅樹數位藝術館 《春光》

http://www.iicm.org.tw/art/LiMetShu/pic.asp?num=101

11三峽大埔協靈祠

三峽協靈祠位於新北市三峽大埔地區,鄰近三峽河,為一座具有紀念意義的祠廟。據傳,協靈祠是為1895年乙未抗日戰爭中犧牲的義軍所建。當時地方仕紳與民眾組織義軍,與日軍展開游擊戰,尤以分水崙之役最為慘烈,許多義士在戰役中及事後清鄉時被殺害,地方鄉民便合建祠廟,主祀二十王公(有後的)及難辨認的屍骨(無主的),以集體形式奉祀亡魂,讓英靈得以安息。

依「協靈祠擴寬祠庭碑」記載:民國元年(1912)已就吉穴建亭奉祀,惟至民國第二癸丑年(1973)孟秋重建,香火鼎盛 境內安祥…;推測當時1895年犧牲之義軍應是簡單下葬,至17年後的民國元年才建祠廟奉祀。

協靈祠祠廟正面即是墓塚,墓塚正中是「慷慨成仁」其正下方墓碑寫 :「三峽協靈聖宮同歸」,上面左右有「愛國」、「衛鄉」等字樣,顯示地方居民對義士的敬仰;拜桌延伸而出至通樑下,祠檐之上有三匾,正中是「協靈祠」其右書寫「歲次癸丑重修」癸丑應是民62年(1973 ),協靈祠龍邊是「忠肝護漢民」,虎邊是「義膽存青史」,彰顯義士的忠義精神。三峽協靈祠見證臺灣人民在民族危難時奮起抵抗的英勇事蹟,也讓後人得以銘記先民捍衛家園的壯烈事蹟,在在提醒後人不忘歷史教訓,意義深遠。

參考資料:

1.新北市|三峽區『武聖宮』‐‐ 關聖帝君 https://ctionkuni.pixnet.net/blog/post/337181762

11新福圳/水中土地公

「頭寮大池」是人工挖鑿的埤塘,又名為「新福圳1號池」。其水源來自於山背後的湳仔溝溪及三民的水流東溪,鑿山洞引溪水蓄積而成,主要灌溉方圓內240公頃農地,和牛角南埤、龍過脈埤、新埤及白石埤等埤塘連結,負有灌溉整個大溪地區三層農作的重任。在新福圳一號池湖心,有一座「水中土地公廟」,名為「屢豐宮」,早年由開墾先民設置。民國56年桃園農田水利會執行大池擴建挖深計畫時,有意遷廟;但據說當時挖土機啟動要挖土地公廟,總是會發生機械故障的問題,前後四次,施工單位半信半疑,向土地公拜拜、擲筊,得知原來是土地公不願意搬家,水利會於是決議原地興建約4樓高圓形人工島嶼,成為現今樣貌,全臺獨一無二,深具特色。現今埤塘管理人員每逢初一、十五,得搭竹筏登上圓形人工島參拜。地方盛傳或許是土地公很滿意,頭寮大池自此水源充沛,帶給三層地區生生不息的農業發展。

11溪北老街

「溪北」係指橫溪流域以北的區域,是橫溪與三峽河交會之處,早年為船運與輕便軌道的重要轉運站,也是山區重要物產輸送要道,因此形成熱鬧繁盛的溪北聚落。煤礦業興盛的年代,也是礦工下班後休閒放鬆的所在,然而隨著煤礦產業的沒落,溪北老街也逐漸歸於恬淡安適。

走進街道,仍有許多磚紅的宅第錯落其中,目前現存的數棟房屋立面尚能辨識出昔日繁盛的面貌,如林合發、劉復興米商、蘇延壽等。「林合發茶行」為昭和4年(1929年)老街第一棟磚造的兩層樓房,而後溪北老街的新房舍才陸續於昭和12年(1937年)陸續興建完成。「劉復興米商」洗石子外牆華麗顯眼,第一代的主人為劉金洋先生,日治時期曾擔任「保正」,並開設碾米廠經營稻米買賣,戰後改作百貨生意。「蘇延壽」則是昔日的醫館,為昭和3年(1928年)所設立,上述皆為溪南四姓的四大家族所有。

11龍盤巨石護河川

於圖片中的左側,龍尾旁題有「龍穿雲霄麟光閃閃.石碇山城聞蛟聲.門跨蒼穹流水潺潺.烏塗溪畔指鯉影」

12《秋實》(李梅樹三峽畫室,今三峽區民生街229號)

李梅樹1941年創作油畫作品《秋實》,尺寸為50F(16.5×91cm),是第四屆府展的無鑑查展出作品。《秋實》一作整體畫面偏暖色調,大量使用紅黃褐等色彩堆疊,透露出濃厚的秋風時節氛圍。此幅畫作描繪由李梅樹舊家望向鶯歌方向的景色,畫中主角為林罔。林罔(畫中女子)佔據大半畫面,身穿綴有藍色花點的紅色方領、排扣、蓬袖的短袖上衣,下半身為深色半身裙,腰間繫有一白色花邊圍裙。畫中主角林罔微微向畫面左側側身,留著一頭俐落短髮,眼神望向畫面左下方,神情樸實。小手臂前半勾著一個竹籃,可知其應是正在進行農務勞動。畫作近景除主角林罔外,左側的樹木枝幹以及下方遍佈的樹叢小花,增添了畫面的豐富性。遠方風景由前到後,依序有橙黃色的田地與方格交錯的田間小道、紅色屋瓦的小屋、深綠樹林、黃褐色緩丘,以及藍綠色天空,可見李梅樹作畫時對畫面的細心營造。

1937年七七事變爆發,原本由臺灣教育會主辦的臺灣美術展覽會(臺展)暫停一年,1938年改由臺灣總督府文教局直接辦理,改名為臺灣總督府美術展(府展)。當時作為府展最有影響力畫家之一的飯田實雄,向參與府展畫家大力鼓吹「聖戰美術」,然李梅樹並無響應飯田實雄的呼籲,依舊以自身生活周遭事物為主要畫題。李梅樹自1943年開始擔任三峽壯年奉公團團長,1942年至1945年擔任三峽茶葉組合長、代理街長等,這時的李梅樹更常接觸家鄉勞動階層,並繪製了一系列的田園人物作品。

參考資料:

梅丁衍,〈思想起李梅樹及其美術環境〉,收錄於《畫筆下的真實:李梅樹120歲藝術紀念展》(臺中:國立臺灣美術館,2022),頁29-35。

〈秋實〉,李梅樹線上美術館, https://limeishu.org.tw/intro/museum/5b8e97c049454bae17185cd5,檢索日期:2023年9月1日。

〈府展〉,臺灣大百科全書,https://nrch.culture.tw/twpedia.aspx?id=14174

,檢索日期:2023年9月1日。

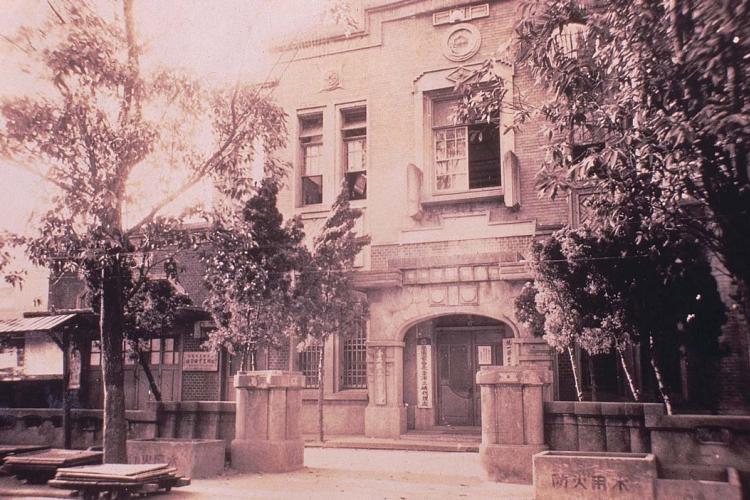

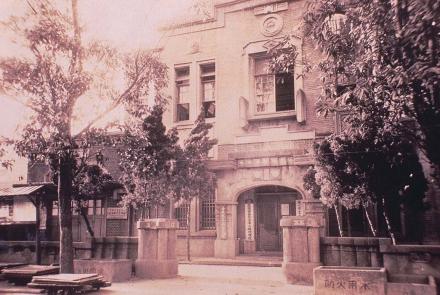

12三角湧農會1900年成立

三峽農會的前身「三角湧農會」,不僅是台灣最早成立的農會,更見證了地方居民在時代巨輪下的堅韌與轉型。三峽,舊稱三角湧,因位於大嵙崁溪、三角湧溪及橫溪三條溪流匯流處,地理位置得天獨厚,水源充足,土地肥沃。清朝時期,這裡的樟腦、茶葉、木材等產業興盛,不僅供應本地,更大量出口國際,三角湧一度是北台灣最繁榮的農業重鎮之一。

1895年,台灣因馬關條約割讓給日本,三角湧的命運也隨之劇變。當時,清末三角湧腦局負責人蘇力得知割台消息,立即號召鄉民抗日,主動請纓加入台灣民主國抗日行列,唐景崧大總統委任其為「三角湧義民營」統領,負責統帥三角湧地區的抗日義軍,參與隆恩埔及三角湧戰役,給予日軍重大打擊。日軍為了報復,展開了極為殘酷的鎮壓。山根信成少將率領大軍進入三角湧,對居民進行無差別屠殺,並縱火焚燒市街,超過一千五百戶房舍化為灰燼。原本繁榮的三角湧一夕之間成為廢墟,經濟與社會秩序崩潰,居民流離失所,地方復甦困難。清末開港後榮景變得滿目瘡痍,歷經十餘年後街況才逐漸恢復。

政權交替之際,三角湧「抗日三傑」的事蹟雖激發地方士氣,卻也引來日軍報復性屠村焚庄。另一方面,新統治者為鞏固地方,積極籠絡仕紳以協助統治,避免「土匪侵擾」,減少居民棄農避走。地方尊稱「三老陳」:陳嘉猷、陳種玉、陳國治,選擇配合新政權,主持「保良局」、「保甲局」,以自力救濟方式維持地方治安與秩序。

為安撫人心,1900年9月三角湧辦務署長召集地方商紳組成「三角湧農會署辦事處」,辦公地點設於三角湧區役場內,經費由政府補助,獎勵耕地改良及養豬、養魚事業,並協助政府催收錢糧(田賦)。三角湧農會創立,乃為全台農會創設之始,這個農會是依據日本1899年頒布的農會法設立,具有法人地位,是台灣第一個正式登記的農會,也是全台歷史最悠久的農會。

三角湧農會的成立,象徵地方從武裝抗爭轉向組織合作的新階段。農會初期的任務,除了協助政府徵收田賦、維持地方秩序外,更積極推動耕地改良、獎勵養豬養魚等農業發展。士紳們利用農會組織,帶領居民災後重建,走出戰亂陰影,重振農業經濟。農會成為官方與地方居民溝通的橋樑,也是地方經濟重建的重要平台。

隨著局勢穩定,日治政府引進日本資本與技術,三井財團等日商在三峽設立大型製茶工廠,推動茶葉、樟腦等產業現代化。1915年,三角湧農會開始兼辦金融業務,成立信用組合,協助農民資金調度,降低經營風險,讓地方經濟逐步恢復活力。農會的功能也從行政協助轉型為經濟與技術服務,成為農民生活的核心組織。

在這個階段,三角湧農會不僅帶動了農業生產的復甦,也促進了社會秩序的重建。地方士紳與居民在農會的組織下,逐步建立起信任與合作的基礎,從過去的武裝對抗轉向以經濟發展、技術提升為主的地方治理模式。農會也積極舉辦農事講習、推廣新式農具與種植技術,提升農民素質,讓三峽地區成為北台灣農業現代化的先驅。

三峽農會的歷史,是地方居民在外來政權與社會動盪下,透過團結與組織,從抗爭轉型為經濟重建的最佳例證。農會不僅是農業發展的推手,更是地方社會安定與繁榮的守護者。

參考資料:

1.全台歷史最悠久的農會,三峽四季產好茶,細說三角湧烽火茶金122年

https://smiletaiwan.cw.com.tw/article/5519?utm_source=chatgpt.com

2.新北市三峽區農會-奉茶網

https://shefa.jetbean.com.tw/web/Comp?command=Intro&utm_source=chatgpt.com

3.【大店長鄉公所系列】新北市三峽農會 — 張永巨總幹事

https://thedinernews.com/farmers-association-4/?utm_source=chatgpt.com

12二坪秘境

大溪往龍潭的臺四線,過了溪洲大橋後,在爬坡段左轉二坪路進入,就可抵達二坪秘境。沿著二坪路25巷向下,有一座土地公廟,因廟後有棵樹齡超過200年的茄苳神木而有「茄苳伯公」之稱。2000年時的一場颱風過境,將神木的一支枝幹折斷,後經市府聘請樹醫師會診,在中空的神木中補植茄苳樹,才有今日蓊鬱的神木,因老少同長在一棵,另有「二代神木」之稱。

沿路再往下走,左邊有座「石門寮」茶亭,早期茶亭設有客運車停車站,後面的一大片土地是石門水庫的工寮,趕工期間往來人車難以計數,二坪路崗哨前一帶,七八間商店沿路排開,路邊攤見空地就設攤販賣日用品、食品,生意好得讓人眼紅,日夜有工人進進出出有若夜市。

如今工程早已名聞國際,工地商店街只剩三間有人進駐,鑲嵌玻璃工作室已搬至大溪老街,僅留一處石坪茶屋,遊客進屋品嚐坊主特調的一杯茶,手拿一本書,和親切的坊主聊聊天,足以度過優閒午後。茶坊二樓展出石門水庫興建時的老照片,引領我們重回當時水庫興建時的篳路藍縷和艱辛。

12新福圳/水中土地公

「頭寮大池」是人工挖鑿的埤塘,又名為「新福圳1號池」。其水源來自於山背後的湳仔溝溪及三民的水流東溪,鑿山洞引溪水蓄積而成,主要灌溉方圓內240公頃農地,和牛角南埤、龍過脈埤、新埤及白石埤等埤塘連結,負有灌溉整個大溪地區三層農作的重任。在新福圳一號池湖心,有一座「水中土地公廟」,名為「屢豐宮」,早年由開墾先民設置。民國56年桃園農田水利會執行大池擴建挖深計畫時,有意遷廟;但據說當時挖土機啟動要挖土地公廟,總是會發生機械故障的問題,前後四次,施工單位半信半疑,向土地公拜拜、擲筊,得知原來是土地公不願意搬家,水利會於是決議原地興建約4樓高圓形人工島嶼,成為現今樣貌,全臺獨一無二,深具特色。現今埤塘管理人員每逢初一、十五,得搭竹筏登上圓形人工島參拜。地方盛傳或許是土地公很滿意,頭寮大池自此水源充沛,帶給三層地區生生不息的農業發展。

12龍鳳堂餅舖 Long Feng Tang Pastry Shop

龍鳳堂餅舖為蘆洲地區知名傳統餅舖。創辦人李壽夫先生,至淡水三協成拜師學藝,1957年返回蘆洲創辦龍鳳堂餅舖。

龍鳳堂餅舖產品多元,被譽為「漢餅專家」。生產訂婚喜餅、喜慶糕點、廟慶供品、年節伴手禮等各式產品,以大餅、蛋黃酥、鳳梨酥聞名。

龍鳳堂餅舖,以「誠懇、信任」的手工製餅精神,致力於糕點製作的傳統傳承與創新。以蘆洲出身的歌姬鄧麗君為靈感,開發小鄧餅;南瓜馬車蛋黃酥為110年新北十大伴手禮。為提升產品競爭力,積極參與各項烘焙競賽,屢獲佳績,如蟬聯九次新北市蛋黃酥冠軍、國產紅豆烘焙創意競賽伴手禮冠軍。餅舖更走出店外,參與各項文創推廣活動,例如蘆洲廟口夜市形象商圈、台灣設計展等。

13《露臺》(林進賢醫師家的露臺,今為喜徠珍古井餐廳)

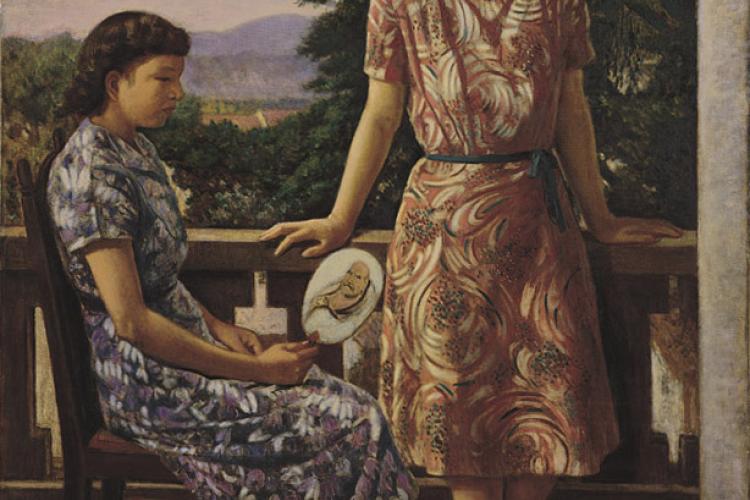

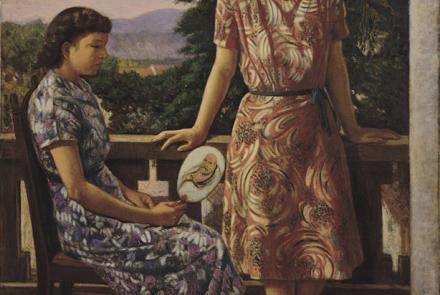

《露台》是李梅樹以油彩創作於1950年的作品,尺寸為100F(162x130cm)。畫作中兩位女子,一站一坐。右側女子穿著粉橘色圓領短袖花紋洋裝,身體正對觀者,頭部微微側向左方並望向畫面左側,雙手撐在女兒牆上,使得肩部微微聳起;左側女子面向畫面右方,身穿藍紫色小領片短袖花紋洋裝,眼神望向手中達摩圖樣圓扇。畫面下方左右兩側,有一隻和兩隻相疊的小貓,小貓悠閒自適的模樣,更為畫面增添了一股清閒氛圍。畫中所描繪的地點是三峽林進賢醫師家的露台,現今建築物依然存在。從露台望出去的景色,一棵枝葉扶疏的大樹佔去了大半視野,而深綠色的大面積枝葉,與右側穿著粉橘色洋裝的女子,顏色深與淺的對比,有種烘托畫中主角的效果。遠方有紅屋瓦房、樹林與山景,使畫面所示空間得以向後延伸。

大家是否已經發現,畫中兩位女子髮型相似、體態與面容相近?事實上,兩名主角是同一人,為李梅樹好友,周永富的大女兒。李梅樹在創作《露台》前,已有兩張小幅草圖。草圖是以陳汝(第三高女畢業,林進賢醫師夫人)為主角,一呈坐姿,面向左側坐於椅子上,雙手雙腳交疊;一呈站姿,雙手撐於女兒牆上,雙腳交疊,望向畫面左側。本作曾於民國39年展出,期間曾有二位省議員候選人愈高價收購,但李梅樹拒絕出讓,將此作留於家中收藏。

參考資料:

王慶臺,《臺灣美術全集.卷五:李梅樹》,臺北:藝術家,1992。

黃舒屏主編,《畫筆下的真實:李梅樹120歲藝術紀念展》,臺中:國立臺灣美術館,2022。

〈露台〉,《李梅樹線上美術館》,https://www.limeishu.org/intro/museum/5b8e97c049454bae17185cdb,檢索日期:2023年10月6日。

13三德煤礦

三德煤礦,位於桃園龜山兔子坑,屬於北臺灣四大煤區之臺北煤田區內的山子腳煤田。最早是由「三德炭礦」開鑿於日本昭和12年(1937),歷經臺灣拓殖會社改名為三德業所、三德煤礦股份有限公司。民國36年(1947)9月由臺灣煤礦公司接收,後改組為臺灣工礦公司。民國44年8月,工礦公司開放民營,礦區面積410公頃。民國62年3月,三德煤礦公司分割增區,成立金壽山煤礦股份有限公司,至民國72年收坑,全盛時期員工約2千餘人,年平均產煤量曾達26,000公噸。

三德煤礦事務所位於風坑附近的大同路1508號民宅,其後有間礦工浴室,後方山谷有另一風坑,現今雜草叢生,難以到達。沿著事務所旁的小徑上行,礦工聚落即分布於山谷之中,工寮多已毀壞不復見,僅剩後來闢建的菜園。三德廢坑多年後,因民國101年(2012)6月11日臺灣北部的超大豪雨,致使三德煤礦山坡礦坑口及周邊發生山崩,內部坑道裸露於外。而今大斜坑現址所在的山坡地僅殘留一小段坑口,風坑則位於大同路旁,通風井受到土石擠壓。

三德煤礦附近有多條稜線步道可以登臨遠眺,石雲森林步道、福源山步道是早年居民通往鶯歌的山路古道。產業道路開通後荒廢數十年,在居民齊心整理路徑後,才得以還原步道原貌,其終點即為鶯歌的百年大榕樹。

參考資料:

放羊的狼張偉郎 http://ivynimay.blogspot.com/2012/10/1011010.html

龜山數位典藏 https://sites.google.com/gapps.uch.edu.tw/history/%E9%A6%96%E9%A0%81

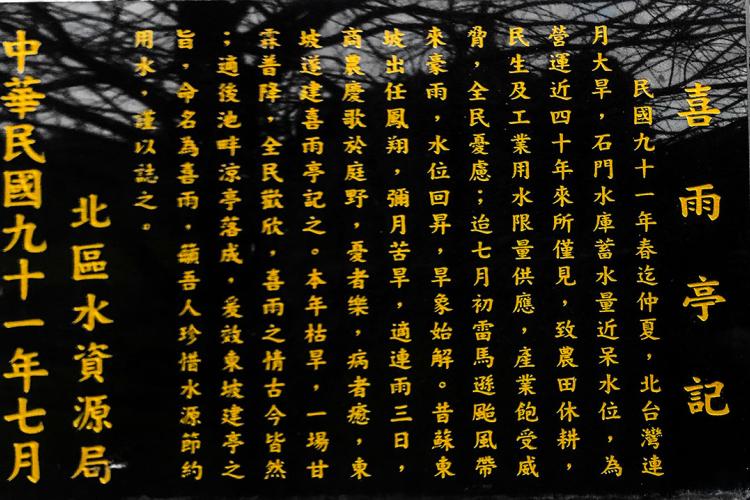

13北苑公園

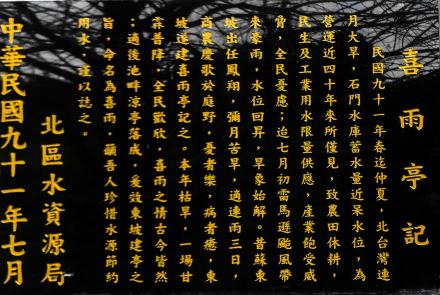

進入石門水庫坪林收費站後,沿著後池堰的環河道路一路走到底,就可以到達隔著後池堰和南苑公園遙遙相望的北苑公園。

北苑公園除了有一大片草地之外,公園內建築採取中國庭園風,裡面有兩座涼亭:喜雨亭和惜水亭。1991年,北台灣連月大旱,石門水庫蓄水量接近呆水位,致農田休耕,民生及工業用水限量供應, 所幸有颱風雷馬遜帶來豪雨,水位回升,旱象才得以解除。仿效昔日蘇東坡在乾旱彌月後逢雨的喜悅,建喜雨亭紀念的心情,將涼亭命名喜雨,也籲國人珍惜水源,節約用水。公園內的廁所也採中國庭園建築,美輪美奐,被稱為五星級廁所。

順著壩頂方向望去,整條溢洪道呈現眼前,想像著洩洪時如萬馬奔騰的氣勢,豪氣萬千。

13文山社區大學

文山區內有政治大學及世新大學二座歷史悠久的大學,隔著蟾蜍山,鄰近臺灣大學、師範大學分部,文風鼎盛,素有臺北市文教區的稱號。

臺北市文山社區大學是臺灣第一所社區大學。民國87年3月,民間教育改革人士在文山區成立「社區大學籌備委員會」,並協助臺北市政府試辦全國第一所社區大學,即臺北市文山社區大學,響應教育改革及社區大學推動者臺灣大學黃武雄教授「學校在窗外」的理念,以「解放知識、追求公民社會」為理念,吹起成人終身學習的號角,於87年9月28日於木柵國中正式開學。爾後,這股由下而上的民間辦學動力與能量,立即帶動臺灣各縣市紛紛響應成立社區大學,遍地開花,如今社區大學已成為成人教育終身學習、倡議公共議題、社區營造的最重要平臺之一。

民國96年,文山社區大學為滿足民眾學習需求,校本部從木柵國中搬遷到現今交通便捷的景美國中(仍保留木柵國中為教學點),除了維持開辦優質學術性課程的傳統,並建構系統性文山學持續推動地方學,關懷文史環境議題。近年更成功活化木柵公園萃湖,復育螢火蟲生態基地,培育社團導覽人才,成為全國性指標及典範。

政府鑒於全國社區大學的辦學理念及卓越成果,立法院於民國107年通過「社區大學發展條例」,賦予社區大學法定地位,並以促進社區大學穩健發展,提升人民現代公民素養及公共事務參與能力,並協助公民社會、地方與社區永續發展,落實在地文化治理與終身學習,透過法制化引導社區大學朝向更穩建、多元、優質的方向發展。文山社區大學便是臺灣社大發展重要的第一步。

資料來源:

1.臺北市文山社區大學官網:https://www.wenshan.org.tw/

2.教育部全球資訊網:https://www.edu.tw/Default.aspx

13日月埤塘

每年四月底,灑滿油桐花瓣的十一指古道,是頭寮地區民眾,往來內柵老街最便捷的通道。下方的日月埤塘,自古便是灌溉農田的重要水源,也是鄰近農場裡鄉親晨昏散步的好去處。日埤塘是因中央處有一小島,如日之象形文字而得名,小島也是水鳥繁衍棲息的好地方,夏日荷花盛開,常常吸引遊客駐足欣賞;位在北側的月埤塘則於月圓時,皎潔的月光倒映水中,襯托出埤塘邊花木扶疏的美景,沉靜的倒影相當美麗。埤塘周圍遍植俗稱水茄苳的穗花棋盤腳,在夏夜七八點後開始盛開,彷彿無聲的煙火般璀璨亮麗,是池畔一大美景。池裡的魚蝦豐富,常見白鷺鷥飛臨捕食,更是農家休閒釣魚、投放蝦籠的最佳選擇,饒富生活趣味。

【位在北側的月埤塘則於月圓時,皎潔的月光倒映水中,襯托出埤塘邊花木扶疏的美景,沉靜的倒影相當美麗。-方文樹、林炯任】

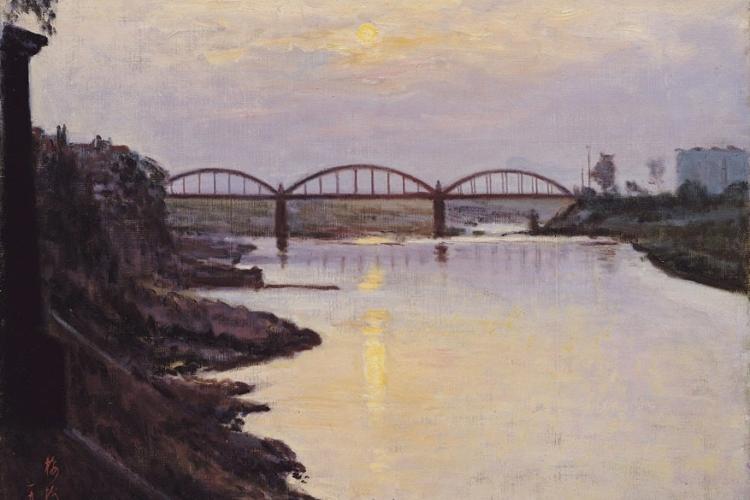

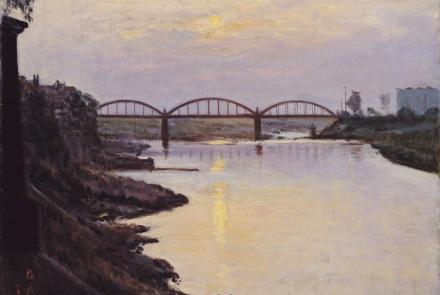

14《三峽春曉》(三峽拱橋)

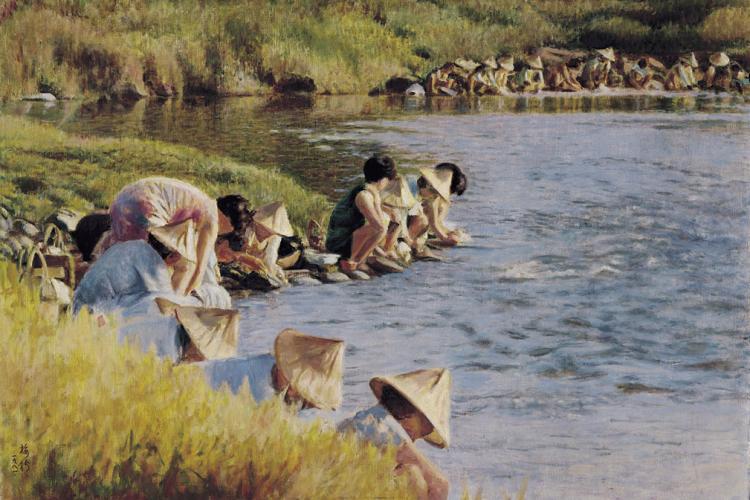

李梅樹於1977年油畫作品《三峽春曉》,尺寸為10F(45.5×53cm),描繪清晨時分太陽升起,薄霧籠罩三峽河與三峽拱橋,河畔有浣衣婦女的景象。畫作中多使用細碎短筆繪製景物,讓畫中物體較無明顯輪廓線,表現出清晨空氣氤氳的效果。其中河畔土地、小坡與遠方建物本身的顏色並不凸顯,取而代之的是被陽光照射成暗紅褐色、灰藍色的模樣,充分表現太陽剛升起時,陽光將大地染色的光景,此種做法帶給觀者一種諧和、平靜之感。

李梅樹在1977年完成《三峽春曉》、《生命》這兩幅構圖、景象近乎一樣的作品。雖說兩件作品看似十分相似,但仔細觀察顏色表現仍可看出兩件作品所描繪的時間有所不同。《生命》一作以藍紫色調為基調,《三峽春曉》則是以金黃色調為主,以此可推知《生命》所描繪的場景應稍早於《三峽春曉》。實際上,李梅樹創作《生命》一畫也比《三峽春曉》早了半年,其中亦紀錄了李梅樹生命歷程的轉折點。1977年時李梅樹因胃出血而住院,次子李景光的老闆Robert Moore特地從美國來到臺灣探望,並表示要捐血但因家屬婉拒作罷,便改而送上慰問金。此幅畫作是李梅樹描繪其於愛鄰醫院養病恢復期間,早上去散步時所見之風景,是李梅樹生病後的第一幅作品,病癒後更贈送給老闆夫婦以示感謝之情。事後老闆夫婦表示希望能將作品命名為「生命」,源自於畫中描繪日出景象給人對於「生命」的體悟。而此幅《三峽春曉》則是李梅樹康復之後所作,畫面以溫暖的黃色調呈現,描繪雲彩與水面波動的筆觸亦更為活潑生動且多變,或許反映了畫家病癒後心情較為舒展、樂觀的情況。

參考資料:

黃舒屏主編,《畫筆下的真實:李梅樹120歲藝術紀念展》,臺中:國立臺灣美術館,2022。

〈李梅樹:生命vs三峽春曉〉,李梅樹線上美術館,https://limeishu.org.tw/culture/post/5b6c14661359ee143da4d26b,檢索日期:2023年9月1日。

〈三峽春曉〉,李梅樹數位藝術館,http://www.iicm.org.tw/art/LiMetShu/pic.asp?num=43,檢索日期:2023年9月1日。

14北通路大眾餐廳旁巷子

【出現集數:15】

1.文欽及明珠開著「董仔」要去新港夜市,文欽展現高超的開車技術,將車子開出來

2.小吳被三個學弟發現,追逐經過之處(地點位於此巷對面有種很多九重葛的Y字路)

14賴和故事/三角湧進行曲

賴和先生,本名賴河,生於1894年,卒於1943年。他出生於日本殖民台灣前一年,過世於日本戰敗前兩年。他短暫的50年人生,正好反映了半個世紀的日治時期。他是台灣第一代接受現代醫學教育的醫生,同班同學中包括被稱為「台灣醫學之父」的杜聰明。回到彰化行醫後,賴和不僅醫術精湛,更充滿仁心,經常免費替貧困病人診治,因此被當地居民尊稱為「彰化媽祖」。此外,他也是推動台灣新文學的重要人物,積極推廣白話文創作。他的小說與詩作深刻反映台灣人民的處境,勇敢地批判社會的不公平現象。

那麼,出生於彰化的賴和與三峽有什麼關係呢?1912年,當時19歲、就讀於台灣總督府醫學校的賴和與同學杜聰明,決定以搭船及徒步的方式從台北返回彰化。同一年,孫中山先生在中國推翻滿清帝國,建立中華民國;也是在這一年,日本因明治天皇去世而進入大正時期(1912-1926年)。相較於明治時期嚴格的軍事統治,大正時期的台灣總督府積極推動現代教育體系,設立許多公學校與高等學府,培養台灣的知識菁英。同時,文化啟蒙運動蓬勃發展,林獻堂、蔣渭水等人推廣新思想,激發台灣人的民族意識,奠定了日後社會改革與民主自治運動的重要基礎。

賴和與杜聰明當年沿著新店溪、大嵙崁溪逆流而上,途經三角湧,再到桃園大嵙崁上岸。之後徒步穿越新竹與苗栗,五天內共走了約兩百公里。這趟旅程讓賴和深刻感受到台灣內陸的風土民情。在三角湧,他寫下了一首漢詩《三角湧》:「山色蒼蒼水色清,地靈合有人傑生。彼三十士何如者,亦得流傳此世名。」

詩的第一句「山色蒼蒼水色清」,描繪了三角湧當地秀麗的山水風景;第二句「地靈合有人傑生」,字面上表達對當地環境與歷史的讚賞,認為這裡應該能孕育出傑出的人物。然而,賴和並未明確指出這些「人傑」是誰,留下多種解讀的可能。後兩句「彼三十士何如者,亦得流傳此世名」,彷彿在質疑1895年三峽之戰中陣亡的三十位日軍究竟有何功績,值得被後世傳頌。

賴和在詩末的註解提到,1895年台灣剛被割讓給日本時,三角湧的義民與山區原住民合力抵抗日軍。雙方在戰壕中長期對峙,日軍後來使用詐術,假裝彈藥耗盡要撤退,義軍信以為真,在追擊時卻遭到日軍伏擊,傷亡慘重,最終只好與日軍和解。此役日軍也死傷慘重,因此後來流傳了一首悲傷的歌《三角湧三十士之歌》,表面上似乎是紀念陣亡的日軍。(原文:改隸未久,此鄉義民彼所謂土匪者,連絡山蕃,抗戰甚力,以壕塹相拒,各不能進出者許久,日軍乃用臺語詐謂銃彈告盡,欲全線退卻,射擊亦故使間斷,使敵聞之遂以為實,因欲追襲,前線悉起,日軍乘之,排銃齊發,前敵盡倒,遂不能戰,乃和。是役日軍死者亦似不少,傳有三角湧三十士之歌,似是詠此,詞甚悽惋。)

這首歌還被收錄在當時的《國語課外讀本:尋常小學上級用》中,提供給高年級學生作為課外讀物。這類課外讀本的出版目的在加強日語教育,透過多元的內容提升學生對日語的掌握能力,培養忠君愛國思想,促進學生對日本文化與價值觀的認同。

因此,從賴和的註解與當時的背景來看,「人傑」這個詞可能具有雙重涵義:表面似乎指的是戰死的日軍士兵,但更深層的意涵則隱含了對當時抗日義民與原住民的敬意與同情。詩中隱含著對殖民者的批判,以及對抗日義士的尊敬與同情。

總結而言,賴和年輕時的這趟三角湧之行,不僅是一場學生時代的旅行,更是他思想啟蒙的重要起點。他透過漢詩的形式,表達了對抗爭者的感佩,對殖民者的隱晦批判,以及對本土歷史的深刻關懷。這些經歷都預示了他未來在新文學創作中,持續關注台灣社會的現實問題、人民的困境與抗爭精神。賴和先生的一生,跨越了舊時代與新時代的交替,他從傳統文化中汲取養分,又擁抱新思想與形式。他不僅以醫術治癒病患,更以文學記錄時代、批判社會、喚醒人心。他將個人的不羈精神轉化為對整個台灣社會的努力與關懷,成為台灣歷史與文學中不可或缺的重要一頁。

參考資料:

1. 財團法人賴和文教基金會

https://www.laiho.org.tw/autopage/1/14

2. 睏學錄

https://bbl1234.pixnet.net/blog/post/331329379?utm_source=chatgpt.com

15 護城河親水公園

15 Hsinchu Moat Park

竹塹城護城河的歷史變遷,反映了城市發展與社會觀念的轉變。清治初期(1700 左右),護城河主要用於防禦。隨著經濟發展,築城權力下放,護城河成為城市富裕的象徵。日治時期市區改正 (1905),城牆被拆除,護城河轉型為現代化衛生工程的排水道。戰後,護城河延續排水功能,甚至被加蓋,與民眾生活疏離。從防禦工事到城市象徵,再到衛生工程,護城河見證了竹塹城的演變。2001 年新竹市護城河再造工程由中冶環境造型(郭中端景觀設計師)進行了改建。

The historical evolution of the Hsinchu City moat reflects the changes in urban development and social values. In the early Qing Dynasty (around 1700), the moat primarily served defensive purposes. With economic development and the decentralization of fortification authority, the moat became a symbol of urban wealth. During the Japanese occupation (1905), urban redevelopment led to the demolition of the city walls, and the moat was transformed into a drainage system for modern sanitation. After the war, the moat continued its drainage function and was even covered, becoming detached from daily life. From a defensive fortification to a city symbol, and then to a sanitation project, the moat has witnessed the evolution of Hsinchu City. In 2001, the Hsinchu City moat reconstruction project was carried out by MCC Environmental Design (landscape architect Kuo Chung-Tuan).

15《祖師廟慶典》(三峽長福巖清水祖師廟)

《祖師廟慶典》為李梅樹1965年所繪之油畫作品,尺寸為50F(91×116.5cm),描繪農曆正月初六時清水祖師爺誕辰,三峽長福巖祖師廟舉行賽豬公活動時,祖師廟廟埕萬頭攢動的熱鬧場面。依畫作中的光影表現和人群所穿著的長袖服裝,可推測當時應是乍暖還寒的近午時分。畫面近景為摩肩接踵的民眾,中景描繪由近至遠的數座豬公架和向後延伸的磚紅色建築,後景有藍紫色天空和蒼翠樹木。李梅樹在樹下和中景右側豬公架之間留有一道空隙,暗示除了近景之外,後方更有接續不斷的人潮,充分表現了當時祖師廟慶典的盛大,可見畫家對於畫面的細心營造。

相傳清代漢人來台時,常因械鬥而有許多人傷亡,地方上出現許多陰魂亡靈,民眾在春節時期會宰殺豬公祭拜這些孤魂野鬼祈求生活平安。清水祖師誕辰在正月初六,因此將誕辰及賽豬公活動合併於同一天舉行,使得場面更加熱鬧。祖師廟方會以姓氏分為七股(劉姓、大雜姓、陳姓、林姓、中庄集姓、李姓、王姓)每年輪流擔任爐主,負責主持廟務跟祭典。在祭典中,由重量最重的豬隻獲勝,獲勝者也會在比賽結束後將豬公肉分送給親朋好友,討吉利、保平安。神豬大賽不僅反映了民間習俗,同時也結合了祖師爺誕辰,具有在地特色。

參考資料:

黃舒屏主編,《畫筆下的真實:李梅樹120歲藝術紀念展》,臺中:國立臺灣美術館,2022。

〈三峽賽豬公〉,國家文化記憶庫:https://memory.culture.tw/Home/Detail?Id=274913&IndexCode=Culture_Invisible,檢索日期:2024年1月17日。

15光復路收費停車場前

【出現集數:21】

東石郡役所(原朴子警察局)前馬路,阿文師開車鍛鍊文欽跑步的地點

15十一指古道

內柵的聚落發展,先是在下崁地區聚居,逐漸往上移居。由於河階地形的落差,自下崁至頂崁間先後開闢出數條步道,有崁頭崎、李厝崎、埔尾崎..等。在頂崁至頭寮又有十一指崎、六月二十四隨香崎及二層仔崎,成為當地生活上重要的通道,也是地理上的一大特色。

位在康莊休閒農業區的十一指崎(古道),至今仍為頂崁義和里通往頭寮的步行通道,山腳下一棵珍貴的百年茄苳樹,是古道的地標景觀。走上古樸的石階,可見到水清見底的圳溝,交會在古道旁,僅十多分鐘路程,就走上頭寮城了。每年四五月油桐花開時,高大茂盛的油桐,一路上林蔭清涼,白花舖毯,成為遊客最愛的遊賞照相景點。

【每年四五月油桐花開時,高大茂盛的油桐,一路上林蔭清涼,白花舖毯,成為遊客最愛的遊賞照相景點。-林炯任】

15牛角湳埤

草嶺溪上游有四座埤塘,從上游而下分別稱為白石埤、後慈湖、前慈湖和牛角湳埤,其中前慈湖和牛角湳埤環繞於慈湖陵寢的外緣,寬闊的水域一前一後形成天然的屏障。溪水發源於白石山上的小溪澗,溪水先導入位於慈湖上游狹長的後慈湖,再溢流經過一條名為「龍過脈」的彎曲田壟流入慈湖,然後再流進牛角南埤,進入草嶺溪,是早期三層臺地地區的重要水源。

清道光年間,有袁氏開墾三層地區,興築牛角湳埤、公館埤、莿仔寮埤及導水路等工程,之後林家為擴充水量,又出資開拓龍過脈埤及新埤(今慈湖)。後來,公館陂及莿仔寮陂已被填平,至今只有牛角湳埤被保存下來,能真實呈現埤塘與周邊環境關係,具重要的社會意義。

15鳶山公園表忠碑

原位於今三峽中山路旁鳶山公園的「表忠碑」,是日本政府在大正12年(1923)所建,旨在紀念1895年乙未戰爭中「龍恩埔戰役」戰死的日軍。

1895年清朝與日本簽訂《馬關條約》,割讓臺灣,日軍隨即自東北角澳底登陸,先後攻佔基隆與臺北。7月6日臺北城陷落後,日軍加速南進,意圖全面接收臺灣。7月12日,日軍水陸並進準備進佔三角湧(今三峽)。當日負責糧餉運送與警戒任務的「運糧船隊」,由步兵特務曹長櫻井茂夫率領的39人水上護衛部隊,護送十八艘紅船夜泊於三角湧溪(今三峽河),受到當地居民假意親善接待。

翌日,日軍持續朝大嵙崁(今大溪)方向推進,行經隆恩河清水港時,遭遇由陳小埤領導的三角湧義軍於河岸兩側設伏突擊,經過激烈交戰,日軍潰敗,櫻井茂夫等35人戰死,4人負傷泅水逃匿,義軍則僅一死兩傷,成功俘獲12艘運糧船,擊毀6艘,大獲全勝。此役為日軍自澳底登陸以來傷亡最慘烈的一戰,對日本軍方打擊甚鉅,引起高度重視。為紀念此役中戰死將士,日本不僅撰寫「三角湧進行曲」傳頌戰事,並於1923年在鳶山公園設立「表忠碑」,強化對殖民地居民的軍魂教育與精神統御。

表忠碑以士林產的花岡石堆建完成,高約11呎,分為碑身、碑身座和底座三層,碑身正面由日本陸軍大將福田雅太郎所題「表忠碑」三字,採隸書陰刻,係石匠藤原光藏之力作。背面則記述隆恩河戰役櫻井茂夫等人忠勇犧牲的經過。右側刻有立碑單位與立碑日期,左側銘刻:「帝國在鄉軍人會海山分會三峽庄有志」。碑座四側陰刻三十九名日軍姓名、籍貫與生死狀況,細節詳盡。

碑身背面撰文:

嗚呼,鬼神泣壯烈者,三角湧血戰之事蹟也。

台灣鎮撫之時,坊城支隊循大嵙崁溪諸邑,特務曹長櫻井茂夫等三十九名,僦舟運餉,敵欲絶糧道,兩岸夾擊,我舟應戰悉殪,生存者僅四名,孰無不創痍矣!實明治二十八年七月十三日也。 台灣司令官陸軍大將福田雅太郎勒石,以表其忠勇云。

日治時期表忠碑是軍人忠烈之象徵,更是三角湧地區皇國意識形態的精神場域,每年7月13日皆舉行祭典,平時三角湧公學校(今三峽國小)學生須定期前往打掃、致敬。地方青年若被徵召入伍,也須於出征前至碑前行禮致敬,以表忠誠。

國府遷台後,表忠碑被視為日本侵略臺灣的象徵,隨即遭拆除。然而,此碑雖承載殖民的記憶,卻也無意間見證三峽義軍英勇抗日、保家衛國的壯烈事蹟,其勇氣與犧牲,理應被傳承銘記,碑毀之後,歷史也逐漸被遺忘。值此乙未抗日130週年之際,期盼政府與社會各界能更加重視這段史實,於原址或適當地點重建紀念設施,不僅是對三峽義軍的追思與告慰,更能讓新世代從中學習歷史,理解家鄉土地的記憶與精神。

參考資料:王昇文•林烱任合著《乙未年海山地區抗日誌》1995,台北縣立文化中心。

16《清溪浣衣》(中埔溪街三峽河處,近長福橋下)

1981年,李梅樹創作了《清溪浣衣》一幅尺寸為50P(116.5×80cm)的油畫作品,畫作地點位於中埔溪接三峽河處,近長福橋附近。這幅畫作描繪了三峽的婦女在河邊洗衣的情景,呈現出寫實的作品。三峽的婦女早期經常在河邊洗衣,這不僅是為了洗濯衣物,也是她們聯誼、溝通的機會。畫面中的婦女有些蹲在河邊,有些則似乎是洗完衣服後正在和旁邊的婦女聊天,使整體畫面更具生動感。

從畫面中可以看出,河面呈現出S型的構圖,而婦女被分為兩群,一群位於畫面前方,另一群位於畫面後方,這樣的構圖形塑出了河面寬廣的感覺。左上角的陰影處,光線變化處理十分豐富。李梅樹運用了大量的光影變化,塑造出了流水感和水波紋。透過水波紋的多少可以反映出河水的深淺,例如,從畫面中間靠右邊的位置有大量的水波紋,顯示出河水較深;而在婦女腳下的水波紋較少,則呈現出水淺的情況。

《清溪浣衣》與李梅樹1970年創作之《河邊清晨》相比,運用了更多溫暖色調,河岸邊的草堆也因陽光照射而呈現出金黃色效果。可看出李梅樹晚年的創作重心不僅在於描繪人物,更注重捕捉人與大自然之間光線變化的瞬間。

參考資料:

李梅樹官方網站https://limeishu.org.tw/intro/museum/5b8e97c049454bae17185cf8

台灣教育研究資訊網

李梅樹(1902~1983) - 獨「樹」一格的美術教育家

清溪浣衣- 李梅樹數位藝術館

http://www.iicm.org.tw/art/LiMetShu/pic.asp?num=47

16劍獅

祭溪的人們除了祈求庄神保護,也有地方會設置「辟邪物」,以辟除邪穢、驅除不祥。1930年嘉南大圳完工啟用,位在公親寮聚落旁的嘉南大圳曾文溪排水線,是以一小段舊河道鑿成。差不多同時期,村民受庄神清水祖師指示在舊河道的兩邊設置辟邪物鎮水保庄。北邊安置劍獅,乃是因為村民相信兇悍的劍獅是文殊菩薩的坐騎,適合鎮守離溪較近的庄北。「劍獅」最早為木刻製成,後因風化腐爛,故於1985年重建清水寺時,請雕刻師傅重新石刻,並將原木刻劍獅鑲入其內。

劍獅旁有一台橘色的抽水機,是2017年公親里參與自主防災計畫後,河川局在此設置的防汛機具。兩物相鄰的有趣景象,反映出一個歷史與現實、傳統與現代層層交疊的防洪地景。

16蔣公雕像公園(慈湖雕像公園)

大溪慈湖紀念雕塑公園就是位於牛角湳埤和慈湖停車場旁,園區內共擺放了二百七十八件由全國各地捐贈而來的蔣公銅像供遊客參觀,也讓由世界各地而來的遊客,緬懷蔣公過去的豐功偉業,是全國唯一的雕像公園。

銅像中有大家熟悉的全身、半身像,多半由學校或機關捐贈,也有坐姿與騎馬的塑像,每一座雕塑皆具藝術價值。整個園區以步道方式串聯銅像的擺放位置,還有庭園造景及小橋流水,相當雅致。除了蔣公雕像之外,園區內尚有國父孫中山先生銅像數座,以及蔣經國先生銅像三座。由於銅像公園位於草嶺山下,水源豐沛,園區旁可見到數個湧泉地景,是附近居民農田用水及洗滌衣物的天然水源。

16貓頭鷹學校—永福國小

黃安邦於1868年入墾永福庄,於族內首開私塾教育子弟,此地文風鼎盛,文獻史料的保存與收集亦為大溪區之首。今日教育機構永福國小,前身為日治昭和8年(1933)金瓜坑日本語言練習會,為基隆顏金蓮氏之煤礦公司所創辦,即今日民辦公營之形式。當時學生1-3年級在此上課,4-6年級在大溪街上上課。1935年改為語言講習所。昭和16年(1941)改為「金瓜坑特設語言講習所」,1942年改為「大溪宮前國民學校大東分教場」。昭和19年,校址由金瓜坑遷至605番地(今永福里16鄰彈藥庫)。戰後,民國35年奉准獨立設校名為「永福國民小學」,民國36年校舍毀於颱風後遷於現址。校地原為黃安邦三房黃龍蕙派下黃炳傳所有,原是出租給三和製糖株式會社,故遷校初期,以廠房為教室無償使用。民國55年(1966)鎮長以土地交換方式,為校方取得土地所有權。

校園建築呈L形,主要建築為二層校舍(昔永福樓),前有水池、植物觀察園區、金瓜坑講習所地基。後有教學農園、體適能區、貓頭鷹主題餐廳、球場、水池等。警衛室附近有一國父銅像為正福煤礦董事長許阿章於民國74年所敬獻,反映當時煤礦產業與學校社區的關係。植物逾200種,綠化面積達82%,處處可見台灣藍鵲、紫嘯鶇,領角鴞更在校園裡築巢,儼然成為烏塗窟的主人。學校課程以「行動貓頭鷹學習圖像」為主軸,結合生態、藝文、數理語文,品格與閱讀,將在地貓頭鷹生態特色深入校本課程。

校門口一排樹是由黃炳和老師(黃安邦第四代,黃龍安之嫡系玄孫),於創校時所主導栽種。黃老師一生貢獻教育,生性耿直,多才多藝,且公於書法,文才出眾,境內紀念沈屘先生的「鐘塔誌」及德賢祠之「德賢祠略傳」,皆出自黃老師之手,為永福里留下珍貴的文化資產。

近年來,因產業沒落人口外移及少子化衝擊,學生人數一度降到50人以下,目前國小部六班學生數40人,幼稚園1班15人,本地與外地各佔一半,學校備有校車方便學生上下學。

參考資料:

.根據文獻永福風華>>p.87所述,今教學大樓應為昔日之【永福樓】,盼學子不忘先民篳路藍。

17《三峽南橋》(三峽舊南橋)

《三峽南橋》是李梅樹於1927年創作的水彩作品,尺寸接近八開(25.5x34.5cm),畫作以三峽舊南橋為主題。畫中的橋梁橫跨河流,橋下的水面平靜,倒映出橋的影像,增添了畫面的深度和詩意。

李梅樹早期受日本外光派影響,透過現場快速寫生,以補捉當下光線的變化,特別是在橋下的陰影部分,顯得格外生動。畫中的顏色明亮色,層次豐富,使得畫面看起來非常生動。通過水彩,李梅樹成功地捕捉到了三峽舊南橋的美麗與魅力,讓觀者仿佛置身於畫中的那一刻。

李梅樹的《三峽南橋》不僅是一幅充滿詩意和生活氣息的藝術品,更是一段歷史的見證。透過這幅畫,能夠感受到當時當地的風貌與生活,並且體會到藝術家對家鄉深深的熱愛。

17七星劍

公親寮長年與曾文溪相鄰,河道的變動總是庄民心中一塊懸石。1930年代,公親寮庄民遵照庄神清水祖師指示於庄頭外圍栽種榕樹,相信洪水沖來較不會衝擊庄內,且天兵神馬亦會駐紮在此保衛家園。1987年,清水寺重修於新址時,另在枯槁的神榕旁安置了七星劍作為鎮水象徵,後因影響出入,2014年才又移到了劍獅旁。

17市東路水利會前小巷

【出現集數:15】

小吳被三個學弟追逐撞到賣芭樂阿桑、鴿飼料灑滿地處

17新福圳/水中土地公

「頭寮大池」是人工挖鑿的埤塘,又名為「新福圳1號池」。其水源來自於山背後的湳仔溝溪及三民的水流東溪,鑿山洞引溪水蓄積而成,主要灌溉方圓內240公頃農地,和牛角南埤、龍過脈埤、新埤及白石埤等埤塘連結,負有灌溉整個大溪地區三層農作的重任。在新福圳一號池湖心,有一座「水中土地公廟」,名為「屢豐宮」,早年由開墾先民設置。民國56年桃園農田水利會執行大池擴建挖深計畫時,有意遷廟;但據說當時挖土機啟動要挖土地公廟,總是會發生機械故障的問題,前後四次,施工單位半信半疑,向土地公拜拜、擲筊,得知原來是土地公不願意搬家,水利會於是決議原地興建約4樓高圓形人工島嶼,成為現今樣貌,全臺獨一無二,深具特色。現今埤塘管理人員每逢初一、十五,得搭竹筏登上圓形人工島參拜。地方盛傳或許是土地公很滿意,頭寮大池自此水源充沛,帶給三層地區生生不息的農業發展。

【地方盛傳或許是土地公很滿意,頭寮大池自此水源充沛,帶給三層地區生生不息的農業發展。-方文樹】

17烏塗窟的烏金歲月與焦碳窯

在浪漫的台三線三峽至大溪途中,有一處饒富歷史內涵,但鮮為外人知的「烏塗窟」。相對於現在的純樸靜美,很難令人想像出當年風華正茂之時,曾是人口密集有著酒家、餐館、露天電影等熱鬧之處,昔稱小九份。此地也是大溪鎮最早有電的夜不眠庄頭。

清同治7年(1868)艋舺人傑黃龍安,率親族隨眾約306個佃戶,入生番險地浴血屯墾,而有此後人所賴之基業。由於肇基之初生死殺伐之慘烈,黃龍安改稱烏塗窟為永福庄,並自艋舺分香於此建立龍山寺以福佑黎民。庄民除了伐樟煉腦以外,山陽種茶,山陰植大菁製藍靛。此三物乃清末最值錢的三樣貨品,由此雲煙往事則不難想像當年的興旺光景。

迨至日治初期化學產品取代了樟腦、藍靛。庄民的經濟頓失依靠,但1910年代的地質探測所,發現轄內的金瓜坑與阿屘坑地底下含藏豐富的黑金。一時間風生水起,隨著金瓜坑的臺陽海山礦業所的開採,掀起歷史上最耀眼的扉頁,也沈澱出一段悲歡歲月。

在日治年代的臺陽海山煤礦三班作業下,最高產能是7.7萬噸/年。堪稱桃園地區的最大礦區,比民國時期設備進步最大的「順和」6.18萬噸/年 還高。此礦除了挖礦工以外加上支架的改修工、洗煤、棄石、推車、運煤、機務。在1940年的統計高達1123人,加上周邊的生活所需的供應商家,苦力,以及原居於此的住戶。小小的烏塗窟聚攏了近3千人。在這些無名的鄉人當中,堅毅的苦命婦女所付出也不亞於男人,甚至有孕婦入坑搏命。1963年蔣夫人憂心礦災時夫妻俱亡,遺孤無托,遂有禁婦女挖煤政策。

隨著二戰末期美軍的對台轟炸與不景氣,致煤價下跌,常見封坑廢礦。幸好戰後社會急需能源,原臺陽員工以楊證為首,集資開採位於阿屘坑的舊水平坑,是為正福煤礦的前身。但礦脈下潛後無力開採,轉手讓予具雄資的杜柏英,也再次重現榮景。1970年瓦斯爆炸罹難七人,正福煤礦再次易主由許阿章接手,堅持到1990年封坑,吹起桃園地區礦業的熄燈號。十年後,插角利豐煤礦封坑,臺灣煤礦產業也正式走入歷史。

雖然永福庄礦業漸被人們淡忘,但環境恢復自然,成為鳥鳴山幽之美地,值得攜伴尋秘探訪,遙想百年來永福人勤奮的縮影..感慨「抽藤條、焗樟腦、挽茶相褒蓋輕可。種大菁、賺大錢、家內吃穿免煩惱。打土炭、掘黑金,致著砂肺一世人治袂好。」

本文關於正福與臺陽煤礦之歷史,由昔日礦工黃蕭添口述,筆者紀實整理,倘有訛誤,請不吝指正。

在台三線上虎豹營區對面,有一處堪稱全台保持最完整的焦炭窯。雖然看似頹敗但主體上尚是完整。筆者認為稍加整理應可重新煉焦。據窯主陳鄭新奶奶口述,在50年前在三鶯橋下沿岸,有上百家焦炭窯廠。他們「合成」原來也在那裡設個四窯的煉焦廠,約1974年因板新水廠設立開始動工,擔心污染,一紙令下熄火封窯,政府竟無償拆除所有窯廠。由於焦炭需求甚殷,陳老闆另擇遠離水廠的烏塗窟買地再起一大座2x4直徑8尺的八孔窯座。約至1985年因瓦斯普及焦炭需求減少,此座「合成煉煤廠」不得不告別舞台,獨留此窯見證歷史。

何其稀奇這座窯熄火後歷經35寒暑的風雨地震考驗,整體結構仍堪稱完整。源於當年興建時的能工巧匠,與業主的嚴謹守護。此窯主要結構是用最後一批開採的奇哩岸石與紅磷土疊砌而成,它能耐熱1600度。外側低溫處則固之以紅磚。每個窯是八尺直徑人可站立的疊石穹頂,如同一個倒扣的超大空碗。穹頂留一入料孔,拱形窯孔位於前後的正面做為焦炭之出口,以及火候控制之入氣口。前後兩排窯之間設有一條煙路串之,集中排至側邊的長方型煙囪。由於阻力大排氣不順暢,以致廢氣會各窯互竄,雜質殘留增加而品質變差。後來都直接由窯頂所留小縫排出。

正福煤礦所挖的就是新生代的木山層中第五 六層的本層煤(俗稱正煙哪),是屬台灣頂級,價值最高。由於年份較石底層久,所有雜質都揮發最乾淨。整個煤層堅硬且烏黑油亮,稱之為「油炭」,才可以煉成焦炭。然而,不遠處的大埔三峽煤礦乃採自於石底層,因含硫高且疏鬆無光澤,稱之「材炭」,只能直接燃燒用來發電與蒸汽火車使用。

究竟焦碳是如何煉製的呢?其實它與木炭的製作原理相似,木材在密閉的炭窯內先燃燒一部分樹皮外層,待溫度達到800度以上時就封住窯口只留小孔在缺氧避免燒光木材下,利用高溫悶燒將水份與油酯燃燒揮發乾淨並且使木質纖維炭化,用以去除木材燃燒產生的煙。焦炭也是在缺氧下燜燒利用千度的高溫將其它煤礦內的水份、硫磺、磷、焦油與多環芳香等先揮發燒盡,使之純碳化並減少嗆人的煙,也提高燃燒熱量。本來比水重的油亮煤礦,揮發掉雜質後留下許多孔洞,變成比水輕銀灰色的焦碳。筆者累牘連篇除了紀實被遺忘的焦炭窯歷史點滴外,更期讀者能警醒減碳的必要性,留給後代一片淨土珍惜地球。

本文關於合成煉煤廠的歷史與煉焦製程,乃由陳鄭新奶奶口述,筆者記之,若有筆誤不詳之處請指正。

17金包珠巷

金包珠,位於今鶯歌區中湖里內,地處湖山派出所西南西方的鶯歌溪西岸,取此地名具有吉祥之意。該地為鶯歌溪曲流之堆積坡處,在蜿蜒之河段,堆積坡側洪患較少,聚落建立於此安全性較高,且堆積坡處平面形狀圓凸,三面為河水所圍繞,形勢有如金帶環珠。

游家是地方望族,在地方上又頗孚眾望,早期為游姓同姓族人聚居之地而得名。游家古厝位於中湖里金包珠巷,早期由褔建省漳州府詔安縣遷居至此,以耕農為主。其護龍及山牆有蝙蝠簡型與古幣,象徵褔庇子孫、財富滿盈之意。壁上窗戶則有竹卷裝飾,寓意子孫能知書達禮。正廳屋頂及側護龍上飾有彩色貼磚及鏤空雕花,樸實中不失華麗,彩色貼磚多取花卉及桃子型態,具有富貴多子的意涵。

18《遠眺大豹山》(三峽十三添,今大埔路325到333號)

《遠眺大豹山》推估是李梅樹1930-40年代創作在木板上的油畫作品,尺寸為4F(22x33cm)。描繪大豹山風景。畫作中物體造型較為簡化,由幾何色面構成大部分的形體。從左前方向右後延伸的河流,將畫面前半部的紅棕色土地切割成左右兩側、中景與前景。右側水岸邊綠色植被生長茂盛,兩棵高大樹木與周邊樹叢位於畫作中心。樹木叢的右邊有一涼亭建築,顯示了田野間人們活動的痕跡,為畫作增添了一絲人氣。還有或綠色或紅棕色、一筆筆密集近乎平行的直短筆線條,可能是矮樹叢或柵欄,這種呈現手法在畫作前景中尤為多見。

紅棕色土地的後方,李梅樹以不同色彩的幾何色面堆疊出畫面深度與空間感,營造出綿綿迭迭的坡地和遠山。畫家以較濃的多種綠色色面交錯,表現位於前方、蓊鬱蒼翠的坡地,遠山部分則以較淺且偏藍色調的青色繪成。在青色遠山和淺藍色天空之間,以塊面的白雲做為分界,讓兩者既能在色調上相互呼應又能凸顯遠山的存在。

《遠眺大豹山》中將景物簡化成多層色面的表現手法,讓人聯想到塞尚( Paul Cezanne,1839-1906)的《聖維多克山》(La Montagne Sainte-Victoire,1904-06)中同樣是以幾何色面為田野山脈賦形的方式。而《遠眺大豹山》前景中頻繁出現的,密集而近乎平行的直短筆線條,在高更(Paul Gauguin,1848-1903)的《阿里斯康》(Les Alyscamps,1888)以及多幅梵谷的畫作中也曾反覆出現,值得留意。

參考資料:

https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Alyscamps#/media/File:Paul_Gauguin_085.jpg

https://artsandculture.google.com/asset/la-montagne-sainte-victoire/kwGF-W5c1QaxFg?hl=zh-TW&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A8.743488795515422%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A1.7560420106044348%2C%22height%22%3A1.2375000000000003%7D%7D

https://artsandculture.google.com/asset/the-harvest/UAEejbUbf7fwSg?hl=zh-TW&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A8.680361802124702%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A1.8345857678773962%2C%22height%22%3A1.2374999999999998%7D%7D

https://en.wikipedia.org/wiki/Valley_with_Ploughman_Seen_from_Above#/media/File:Gogh,_Vincent_van_-_Landscape_with_House_and_Ploughman.jpg

18永福里同義社

日治昭和元年(1926),大溪永福烏塗窟一帶的正福煤礦(屬臺陽系統)礦工,於閒暇時為學習子弟戲排遣時間而組起社團,同時也吸引鄰近的茶農及橘農一起來學習。同義社之名最早見於昭和10年(1935)的〈臺灣日日新報〉,內文以「烏塗窟團」稱之,當時烏塗窟一帶僅有永安社與同義社兩個社團,然永安社已出現在內文中,故「烏塗窟團」可推測為對當時同義社的稱呼。

1960年代,一位來自基隆得意堂西皮派的北管先生,到附近礦坑做保安管理員,就在同義社既有基礎上招人來學,重新組起社團。因成立初期屬福祿派,轉變為西皮派後,成為目前大溪地區唯一一支西皮派北管團。後因煤礦停採、虎豹坑營區大量徵收土地等因素,居民逐漸搬遷至台3線沿線及大溪街區等地,因此現今社員以大溪永福里及新北三峽區的居民為主。

1992年由朱明川先生接下社長後,大力經營重習北管,約到2001年後才開始繼續以「同義社」名義參與遶境儀式。目前團員人數高達5、60人,是大溪眾社頭裏規模最大的北管團體。 2020年代,為因應團員高齡化、人口外移等問題,除延聘「琴書堂」鍾林盛先生組訓新成員外,亦於暑假期間以夏令營的方式,帶領永福里及周邊地區的孩童一起參與北管體驗。

18石象

辟邪物有避邪除穢、驅除不祥的功能,透過宗教上的科儀法術,安置有形之物,便成為可「厭勝(壓伏而制勝)」邪煞災禍的安定力量。1930年代,公親寮庄民受清水祖師指示在舊河道的兩邊設置辟邪物鎮水保庄,於是在庄南安置石象,當地認為石象是普賢菩薩的坐騎,能坐鎮除煞。對於這些厭勝物,庄內平常雖不會例行點香祭拜,但每當神明聖誕千秋日,會將它重新披上八仙彩,祈求繼續守護莊園。

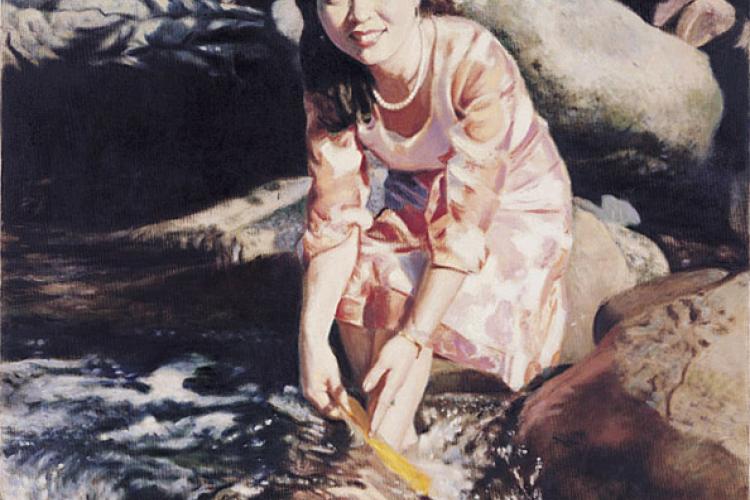

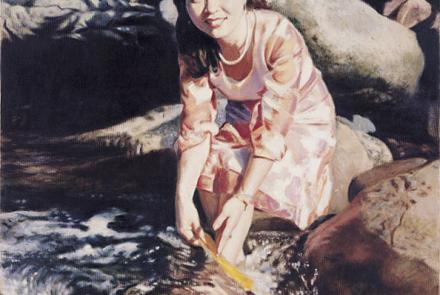

19《戲水》(三峽五寮溪前段,五福橋附近)

《戲水》李梅樹於1979年創作之油畫作品,尺寸為50F(116.5×91.0cm),描繪了夏日在新北市三峽五寮溪前段、五福橋附近戲水的情景。畫作的靈感來自李梅樹一家出外遊玩時,由三媳婦吳秀文擔任模特兒,現場拍攝照片後,李梅樹於畫室繪製而成。

畫面主要展示了人物、石塊和溪水。畫中的光線和溪水表現得非常寫實自然。人物左臉上有明顯的陽光照射,右臉則呈現陰影。石塊上的光影變化多端,上方的石塊有樹木的陰影,而人物背後的石塊則在陽光直射下顯得明亮乾燥。溪水中充滿了水花,展現出流動的動感,石塊下的水流紋路也透過明暗變化清晰可見。

透過以上的光線變化,觀者可以發現畫面的光源來自於畫作的右側,畫面的前半部分被大量的太陽光照射,而後半部分則呈現大量的陰影,形成鮮明的對比效果。這些細膩的光線變化和對比效果使得畫面更加生動,讓觀者仿佛置身於溪水旁,感受到夏日戲水的愉悅和清涼。

參考資料:

李梅樹官方網站

https://limeishu.org.tw/culture/post/5b8f07efadda340c90a3b453

三峽「畫」題人物-李梅樹-藝術之梅

http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2016/2016shjhs02/narr2.htm

19拜溪墘祭典

曾文溪流域有著非常豐富的洪氾信仰,可分成「拜溪墘」、「退洪謝神還願」、「設置水患辟邪物」三類型。公親寮、東溪州、中港仔及溪埔寮等四處皆可採集到祭溪儀式,其中以公親寮的拜溪墘最為悠久。

公親寮的先民在一百多年前曾與上天有過三個約定。自1871年以來,公親寮飽受數次洪水緊鄰聚落的威脅,庄民向天祈求保佑村落免受氾濫流失之苦,約定每年農曆正月初四「拜天公」、清明節酬謝東嶽大帝,以及農曆七月的最後一天(大月是30日,小月是29日)舉辦最重要的「拜溪墘儀式」。每年的拜溪墘祭儀,公親寮各家各戶自發性地準備牲禮至一定的地點,一起朝曾文溪祭拜。拜拜的地點從有數次變動,最早位在清水寺旁的牛車路、溪仔底。後來隨著經濟好轉,祭儀的規模越來越大,拜棚往外延伸至曾文溪排水線旁的輕便鐵路,空間較為寬敞,供品能排到劍獅那邊。近年,因為公親寮參加自主防災,水利署設置一台抽水機在劍獅旁,遂才移至今日地點。

每年的三個祭典,公親寮居民每年都要親身感受三次老祖先對大水的擔心、對溪流的敬畏,習俗經由一代傳承一代,已經變成公親寮的聚落傳統,一百五十年來從未曾中斷過。祭溪儀式,呼喚的不僅是在地情感認同及對歷史的鄉愁,它是先民留給後代子孫最淺顯直白的警示—提醒我們要記得危險、要努力自救、要團結互助、要敬畏自然。

19永福里永安社

社頭的起源是日治時時期,有一群礦工,因為關公指引找到礦山,便組成社頭,在農曆六廿四日關公壽誕時,參與遶境表演。後來大溪街區各行各業成員會相邀組成「社頭」,參與遶境,因其成員背景各有特色,從日治時期有15社,時至今日已有32個社頭在活躍著。

永安社成立於大正14年(1925),為烏塗窟(今永福里)一帶居民周金枝、顏有福、蔡文發、黃水船及黃成來等人發起,招集村內茶農,於農忙之餘研習北管,屬「福祿派」。主要祀奉的神明為--關聖帝君(聖帝君祖)與戲曲的守護神--西秦王爺。早期社員都要學習北管、北管戲等各項傳統技藝,在大熱鬧時各自分工分組表演。永安社後繼成員組成有茶農、礦工、果農……隨著人口老化與產業外移,成員已不限於永福地區而往外拓展,目前社員莫約200人,年齡層分布廣泛青壯年人數比例高,社館位於永福龍山寺旁。

北管永安社有大溪數量第二多的將軍神將,以及全台灣最早的迷你童仔和近年來很受歡迎花鼓陣。每年六月二十四日前一週,分散各地的社員都會聚集在永安社團練,為大熱鬧做準備。成立已百年的社頭,在地方的文化傳承上,依然不遺餘力的努力著。

19渡船頭

新店渡渡口,位於新店區新店路69號,又稱碧潭渡船頭。探究新店溪的渡船歷史,始於光緒7年(1881)。早年碧潭吊橋尚未興建之前,新店渡是進入灣潭、直潭、塗潭、屈尺以及安坑等山區的交通樞紐。四零年代,新店溪中上游計有:挖仔渡、新店渡、直潭渡、小粗坑渡、灣潭渡、塗潭渡、礦窯渡、小坑渡、廣興渡等九個渡口,聯繫著新店溪兩岸的交通與人民生活,後來因陸上交通建設陸續完成,民眾轉而依賴更便利的運輸方式,渡口逐一凋零,如今新店渡為新店溪流域僅存的人力擺渡渡口。

要如何到達新店渡渡口呢?搭乘大衆運輸者,可從新店捷運站出口順著碧潭吊橋旁的水岸或新店路走到底大約12分鐘,開車者可導航抵達碧潭渡船頭停車場。這全臺碩果僅存的唯一人力擺渡,目前由新店區公所管轄,外包廠商經營,服務時間為06:00~19:00,每艘渡船可載8位乘客,渡船費用:大人30元,小孩15元,65歲以上長者:15元,未滿6歲兒童:免費;特別的是自行車也可以登船,費用是15元。大家可抽空來新店渡渡口欣賞新店溪湖光山色,或搭一趟百年輕舟橫渡到對岸,欣賞新店渡口文學步道,順遊灣潭遊戲公園喔!

參考資料:新北市政府民政局、新店區公所網頁

19觀景樓

您現在所在的位置是觀景樓。1973年曾文水庫完工時,觀景樓也同時完成,原本是先總統蔣中正先生的私人招待所,在他過世後則改為展示水庫相關資料的場所。2008年這裡曾經委託民間經營餐廳,卻因為曾文水庫進行改善工程,遊客量減少而停止營業,觀景樓因而逐漸落寞,乏人問津。

2011年6月台灣開始實行環境教育法,南區水資源局為了推廣與落實環境教育,曾文水庫於2012年8月通過行政院環保署的審查與認證,率先成為經濟部水利署及台南地區第一個取得環境教育設施認證的場所。為了強化曾文水庫的環境教育功能,以及展示歷年來的生態調查成果,2014年底將觀景樓的空間活化,以綠建築的概念,例如:使用綠建材、設置雨水儲存桶及污水截流設施等等,打造出現在的生態教育館。

當您走訪在館內,不但可以了解曾文水庫多樣化的動、植物生態,還能欣賞曾文水庫的自然之美,更能感受到觀景樓本身對於環境的友善程度,充分發揮了環境教育的功能,是您來到曾文水庫一定要造訪的景點之一。

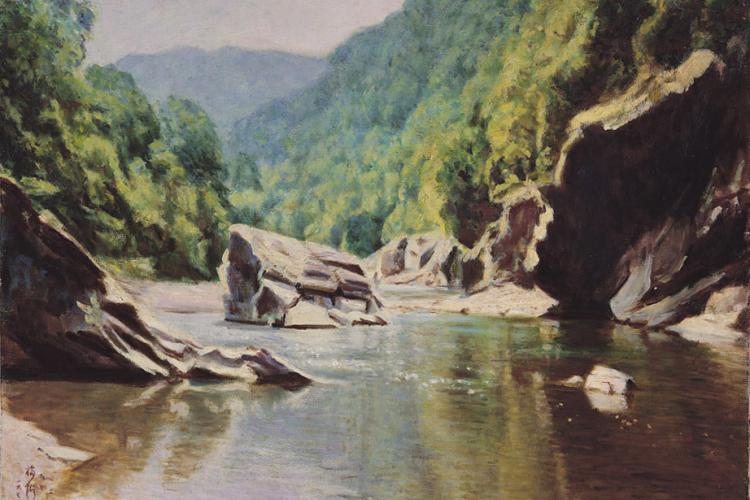

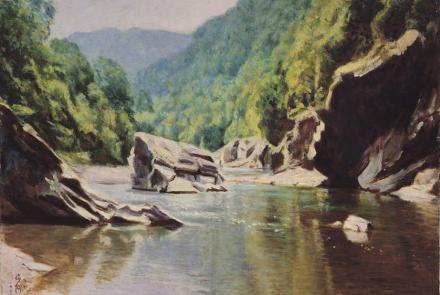

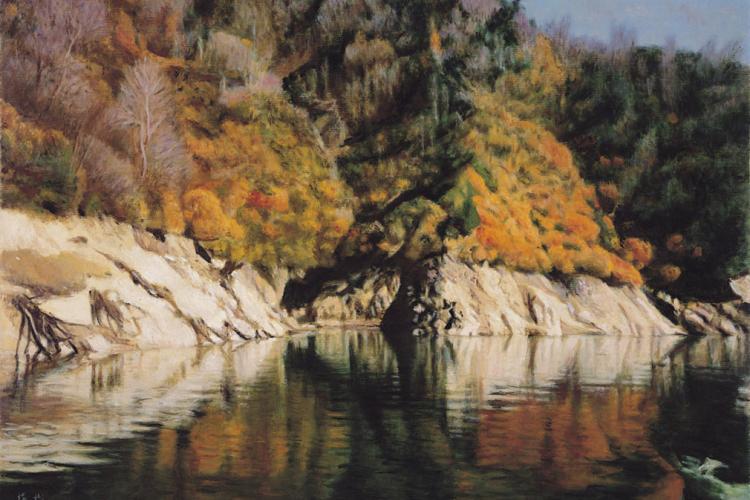

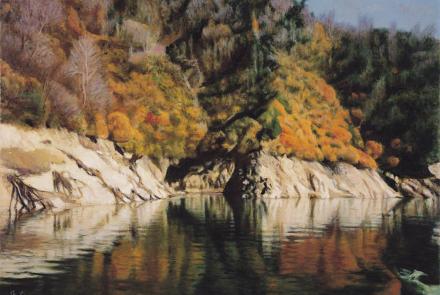

20《三峽春色》(三峽大豹溪,樂樂谷附近)

1979年,李梅樹創作了油畫作品《三峽春色》,尺寸為25F(80×65cm),呈現了三峽山河溪水的景色。這幅畫作是在李梅樹康復後的1977年開始,隨著心境轉變,他開始將自然風光作為主要的創作題材。畫中場景位於三峽大豹溪樂樂谷附近,這是李梅樹晚年常去的寫生地。

畫作中,光線在景觀中的變化被細緻描繪。遠處的山林到中景的巨石,以及近景的溪水,都在陽光照射下顯得層次分明。李梅樹以碎點和短筆觸描繪光線在物體表面閃爍的效果,尤其是水流中的倒影和山石的陰影變化。構圖方面,遠景的遠山隱約可見,隨著距離的增加逐漸模糊,中景的巨石立在溪流中,成為視覺焦點,在陽光的照射下,表面明暗交錯,形成豐富的光影變化,近景溪水倒映出周圍景物,增添畫面的生氣。兩側的山石和植被形成自然的框架效果,強調了光影變化和景物的立體感。李梅樹晚年的創作強調了大自然在光線下的變動,並將其融入作品中,呈現出自然景觀的獨特之美。

參考資料:

李梅樹數位藝術館--三映春色

http://www.iicm.org.tw/art/LiMetShu/pic.asp?num=33

20尖山埔路

18世紀泉州人吳鞍帶著製陶技術落腳尖山埔路,開始鶯歌的陶瓷發展史。尖山埔路昔日是鶯歌陶瓷業的發源地,現在則是鶯歌陶瓷商家密集處,通稱「陶瓷老街」。

從陶瓷博物館往鶯歌,穿過「鐵道城門」進到鶯歌國慶街,左轉過國慶橋順坡地而上,右邊會經過三號公園停車場,這裡昔日是鶯歌三號公園。上坡路段結束在國慶街及尖山埔路分叉處,此地廣場是假日鶯歌學子及藝人快閃表演的好地方,再前進便是陶瓷商店最密集處。

此段陶瓷商店在育英街交叉點結束,穿過育英街是同慶里里民活動中心,之後便是長長一帶陶瓷馬賽克高牆,高牆後就是鶯歌國小及鶯歌國中,兩校為鶯歌地方人才孵化器,影響地方文化甚鉅。

兩校對面的商家則是昔日盛名的「十一間」,一般傳說最早時有11戶陶瓷店家在此落腳展店,便稱此為「十一間」。另一說是現在陶瓷商家密集段才是昔日工廠林立處,十一間則是聚落型生活空間。

沿鶯歌國中小前進到正義籃球場,目前正改建為社會住宅。前面的平交道就是尖山埔路尾,此處馬路及平交道結構複雜,鐵道又因小轉彎而地面上下起伏影響車輛通過,成為鶯歌最大且最危險的轉彎平交道。

短短的尖山埔路,承載著鶯歌陶瓷發展、人文孵育的重要歷史。

參考資料:居民口述歷史

20牛角湳埤

草嶺溪上游有四座埤塘,從上游而下分別稱為白石埤、後慈湖、前慈湖和牛角湳埤,其中前慈湖和牛角湳埤環繞於慈湖陵寢的外緣,寬闊的水域一前一後形成天然的屏障。溪水發源於白石山上的小溪澗,溪水先導入位於慈湖上游狹長的後慈湖,再溢流經過一條名為「龍過脈」的彎曲田壟流入慈湖,然後再流進牛角南埤,進入草嶺溪,是早期三層臺地地區的重要水源。

清道光年間,有袁氏開墾三層地區,興築牛角湳埤、公館埤、莿仔寮埤及導水路等工程,之後林家為擴充水量,又出資開拓龍過脈埤及新埤(今慈湖)。後來,公館陂及莿仔寮陂已被填平,至今只有牛角湳埤被保存下來,能真實呈現埤塘與周邊環境關係,具重要的社會意義。

【至今只有牛角湳埤被保存下來,能真實呈現埤塘與周邊環境關係,具重要的社會意義。-林炯任】

21《日月潭》(日月潭拉魯島)

《日月潭》為李梅樹繪於木板之油畫寫生作品,尺寸為4F(33x24cm)年代不詳,畫中的山脈與水岸裸露的坡地約佔了畫面的三分之一,在山脈以外,水面和天空的淺藍色佔據了大部分的畫面。在中景山脈和遠山間以白雲作為過渡,將空間向後推遠,而灰藍色的遠山與中景山脈的顏色差距,也暗示著彼此有些距離。畫家以震動或上挑的圓弧狀筆觸,表現出了朵朵白雲翻騰的態勢。

至於水面和天空,雖然兩者大抵都是淺藍色,但仔細觀察仍可見畫家對於水面和天空的筆觸和顏色都不盡相同。位於畫面前景的水面,或因距離較近,抑或是畫家要表現粼粼波光,顏色變化起伏較大且筆觸明顯,在靠近山脈的水面上似乎還可見山脈的倒影。而天空與水面相較,顏色變化和筆觸都顯得柔和許多。

中景山脈右前方有一小島,推測為拉魯島(舊名光華島)。關於過去畫家們對於拉魯島的描繪,如平川知道(1904—?)《風景》(1936,第十回臺展)、那須雅城(約1880—?)《日月潭》(1929,第三回臺展)、陳銀輝(1931-2024)《日月潭風光》(1975)等作品中也有出現。

參考資料:

https://openmuseum.tw/muse/digi_object/4f1ffe9a726aeab17eed1431914b22e9

〈風景(平川知道)〉,《名單之後:臺府展資料庫》,https://taifuten.com/oblect/風景-37/,檢索日期:2024年7月26日。

〈日月潭(那須雅城)〉,《名單之後:臺府展資料庫》,https://taifuten.com/oblect/日月潭/,檢索日期:2024年7月26日。

〈日月潭風光(陳銀輝)〉,台北市立美術館典藏:https://www.tfam.museum/Collection/CollectionDetail.aspx?cid=2118&ddlLang=zh-tw,檢索日期:2024年7月26日。

21十一間

清嘉慶9年(1804),泉州人吳鞍(或做吳安)渡海來臺,最初在龜山兔子坑開場燒窯製作陶器出售,後因漳泉械鬥輾轉遷至鶯歌尖山埔,即今日鶯歌國中、國小一帶,揭開了鶯歌製陶產業的扉頁。

鶯歌陶瓷業興起,吸引更多人投入此業,加上鶯歌本身條件(煤炭、陶土、人才、茶產業、船運、火車)足以滿足陶瓷產銷用一條龍產業鏈,規模逐步擴大,形成煙囪林立、窯場遍佈的繁榮景象,是今天尖山埔路及國慶街陶瓷老街的前身。

現在的尖山埔路段鶯歌國中、國小校門對面,從王宮廟牌樓旁187號(今「日利素食」)到237號(今「甘草芭樂」)發展成一個小聚落,包括一般住家、賣香爐、賣麵的麵店珠等共11戶,俗稱「十一間」,其中王姓有4戶,是這個聚落的大姓。

鶯歌文獻資料多記載過往為11間陶瓷業。走在後巷,火車通過時清楚感受強大的聲波與火車迅速近身的震撼。目前也有住戶在後屋設置電窯及瓦斯窯燒製陶瓷。

王宮廟除了牌樓在尖山埔路上,廟身建築及廟埕全隱身11間後面,更靠近鐵道,是當地人們小時候收驚的老廟,目前由廟公夫妻持續照顧。

參考資料:

居民口述歷史

21蔣公銅像公園(慈湖雕像公園)

大溪慈湖紀念雕塑公園就是位於牛角湳埤和慈湖停車場旁,園區內共擺放了二百七十八件由全國各地捐贈而來的蔣公銅像供遊客參觀,也讓由世界各地而來的遊客,緬懷蔣公過去的豐功偉業,是全國唯一的雕像公園。