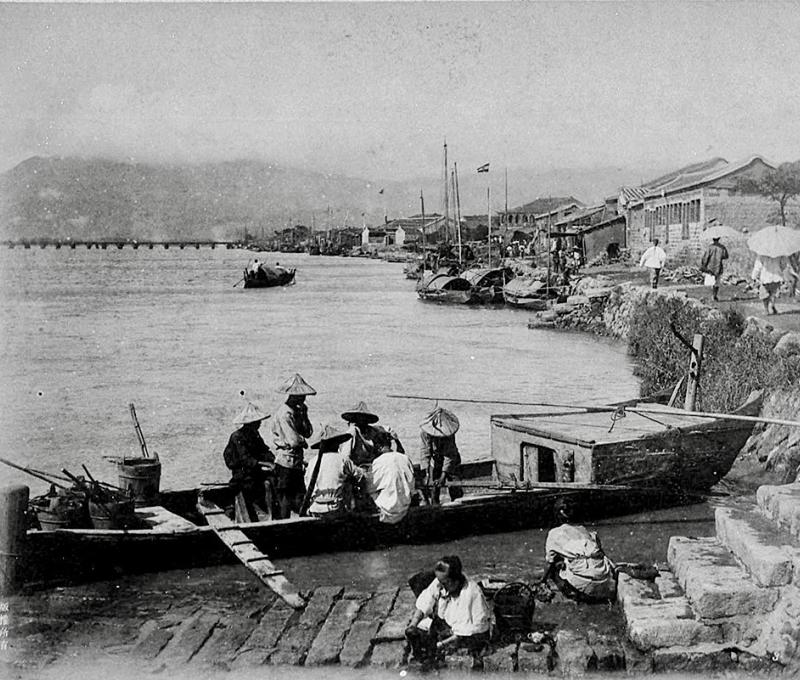

大稻埕碼頭的治理,從清末的「港務優先」起步:劉銘傳時期以建昌公司為引擎,帶動臨河低地填築、鋪設街廓與築堤,新市街(港邊街、千秋街、建昌街、六館街)逐步成形,奠定碼頭與市街共構的基礎;1896年的影像已可見沿岸出現低水護岸與碼頭設施,用以維持靠泊與裝卸的連續性。

然而1898年特大洪水成為關鍵的壓力測試:堤岸潰決、碼頭機能癱瘓,甚至有大型船隻被沖進建昌街的紀錄,暴露低水護岸在洪峰前的結構侷限。災後地方紳商請願,自日新街東市場開鑿導向雙連埤的排水大溝,並在1904年測圖中辨識出「淡水洪水經雙連埤—劍潭入北港(基隆河)」的自然分洪路徑;由此可見,大稻埕的治理已從單點工程(碼頭護岸)擴展為「堤岸—市區排水—埤塘系統」的聯動思維。

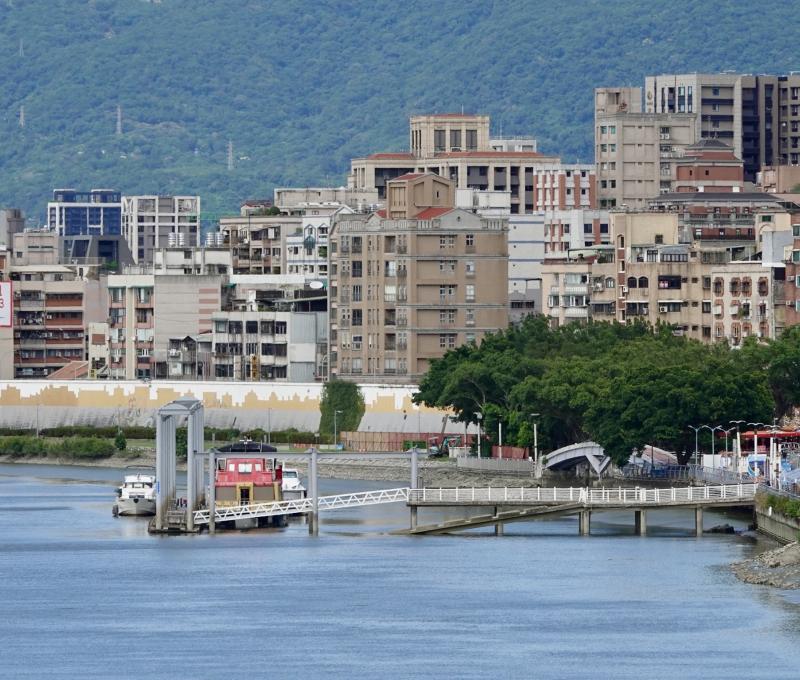

1910年代起,治理尺度再度升級:總督府在艋舺—大稻埕沿岸推進高水堤方案,於既有砌石低水護岸上加築鋼筋混凝土牆式堤(常見L型斷面),並在十川嘉太郎的「臺北輪中治水」構想中,把大稻埕列為高牆式高水堤的優先實施區;自此,河岸由「港務便利」轉向以高規格堤防來界定城—河邊界。戰後相關路線與系統持續延展,使大稻埕成為臺灣城市堤防建設的起點與典範,亦說明今日我們所見的碼頭景觀,正是百年來在洪患、排水與高牆堤三股力量拉扯下的歷史定形。

數位走讀