島都之河主題頁

淡水河水上數位走讀

淡水河水上數位走讀

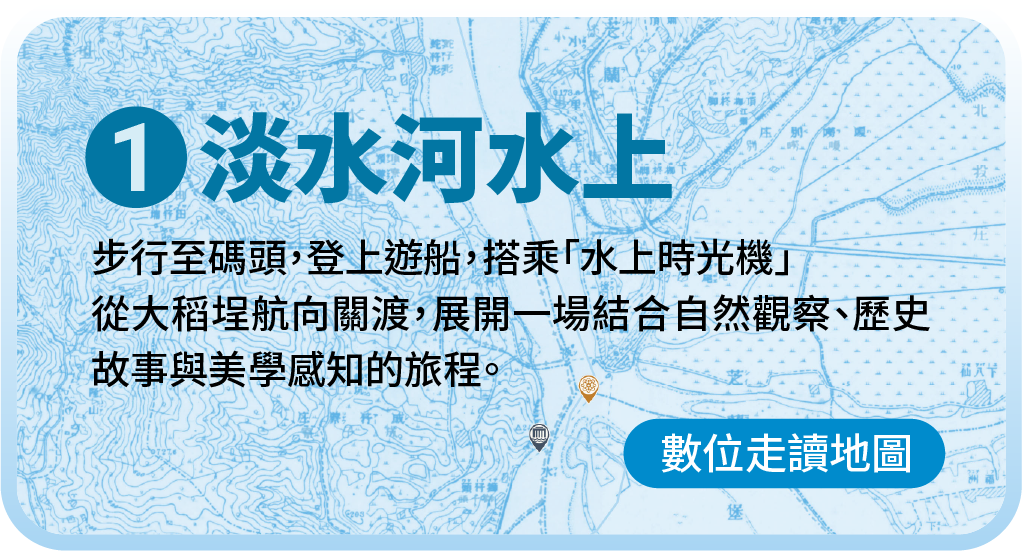

本路線主以「淡水河水上走讀」的體驗,行程循著臺北城市的歷史紋理一路走到大稻埕碼頭,隨後乘船啟程,逆流而上。航行將依序經過台北大橋、社子島、重陽大橋、二重疏洪道直至關渡大橋,並遠眺大屯山與觀音山,沿途不僅能見證都市治理與河川整治的成果,也能感受自然環境與人文景觀交織的獨特風貌。

透過數位教材的輔助與現地踏查的實際體驗,本次小旅行將引領參與者在知識與感官的交錯中,重新構築淡水河的歷史記憶。這不僅是一場學習之旅,更是一趟親近水域、認識城市、感受文化的時光航行。

淡水河水上 - 數位走讀內容

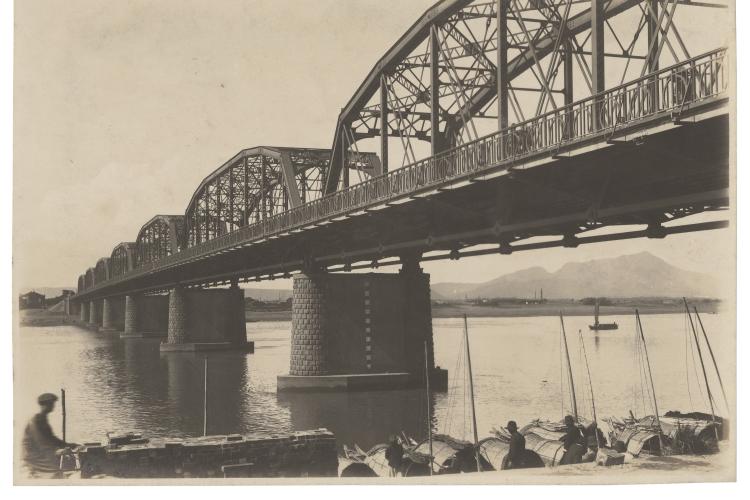

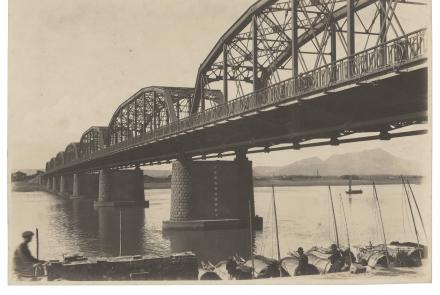

03臺北橋

08關渡分潮

06大屯山

07觀音山

04二重疏洪道

05獅子頭隘口

01大稻埕碼頭

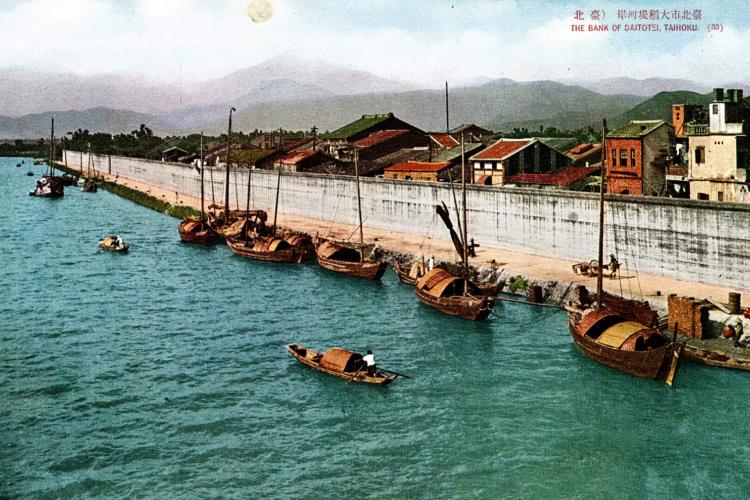

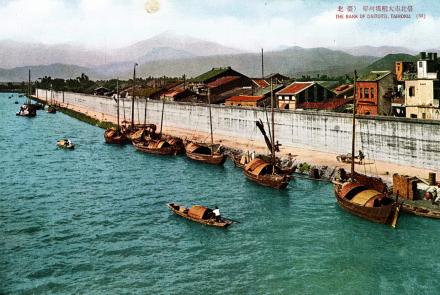

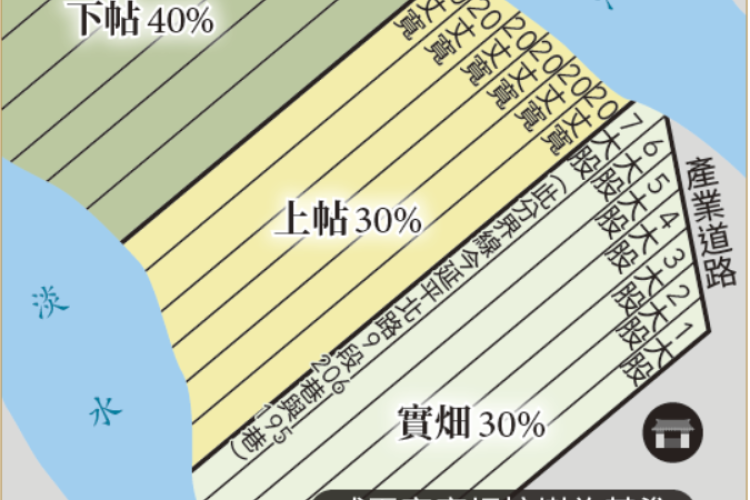

02大臺北防洪牆

基隆河畔數位走讀

基隆河畔數位走讀

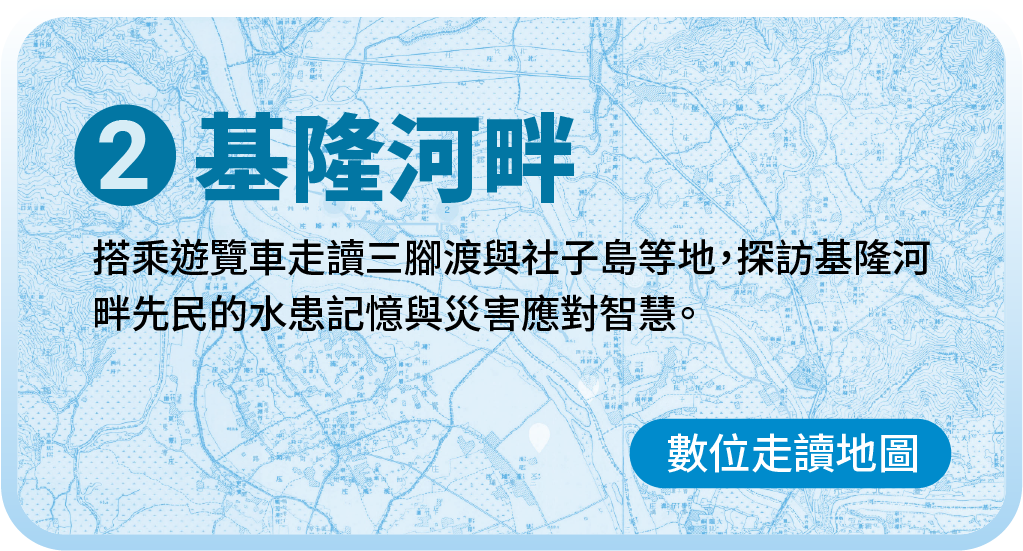

《島都之河:匯流與共生,淡水河與臺北的百年互動》描繪了河流如何塑造臺北的城市命運。本路線以此為底稿,聚焦「與水共處」的在地記憶:在感潮、回淤與洪患的節律中,淡水—基隆河畔居民如何把風險化為秩序,用空間、制度與信仰累積出可長可久的水智慧。

行程依序自三腳渡碼頭開場,從「臺北最後一個碼頭」與紅線蟲黃金年代讀河上生計;次抵天德宮,認識臨水聚落的守護與遷移智慧;續至洲美屈原宮,由水仙尊王延伸至端午龍舟競渡的儀式節律。其後轉入社子島,在許英媽廟看見陰神信仰的安境弭禍,再走入李和興古宅與李忠記宅、中洲埔李宅,細讀抬高臺基、半樓仔與大梁鋪板等「垂直式避災」建築語彙;登臨社子島島頭公園,於兩河交會第一排觀察沖淤與治水轉折。終點至蘆洲李宅,以半樓仔與高臺基作結,把洪水高度化為空間刻度,串起下游住屋的韌性美學。

透過數位教材與現地踏查的雙軌體驗,參與者可一邊在手機上對讀歷史地圖、老照片與關鍵名詞(如感潮、回淤、分流比、半樓仔),一邊在現地量看堤線、臺基與水紋,將「看風景」轉為「讀證據」。我們不只講工程,也講制度與信仰如何落在日常——從端午龍舟到七月河祭、從陰廟酬神到家屋上樓——讓每一步路、每一次抬頭望向河面,都成為理解臺北與水長久協商的切面。

基隆河畔 - 數位走讀內容

07 中洲埔「李復發號」

11許英媽廟

12蘆洲李宅「半樓仔」

09社子李和興古宅

10社子島中洲埔李宅

04社子島

05社子島島頭公園

06浮洲仔「十一份」

新店溪畔數位走讀

新店溪畔數位走讀

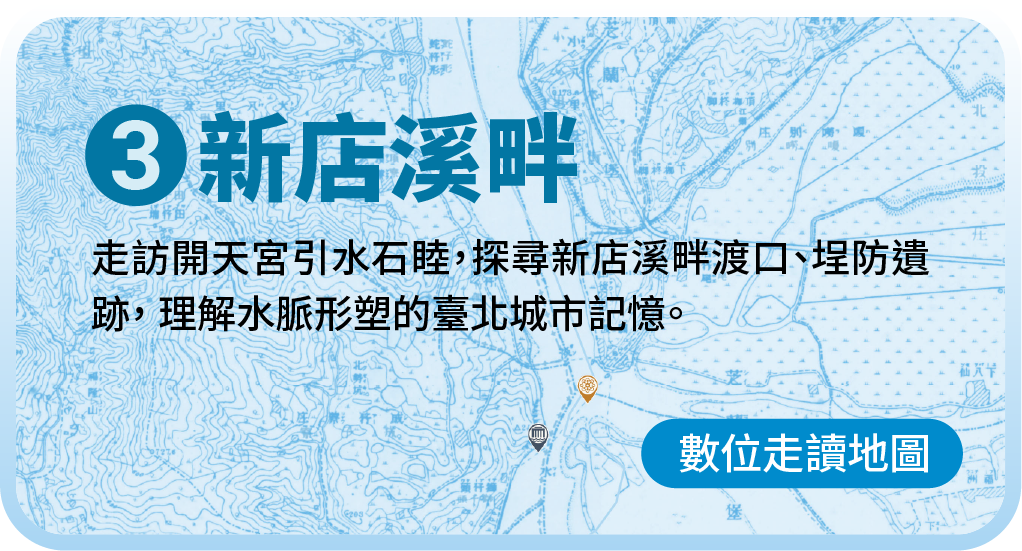

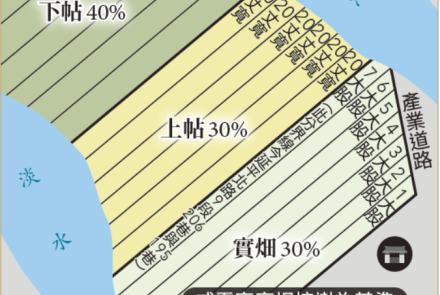

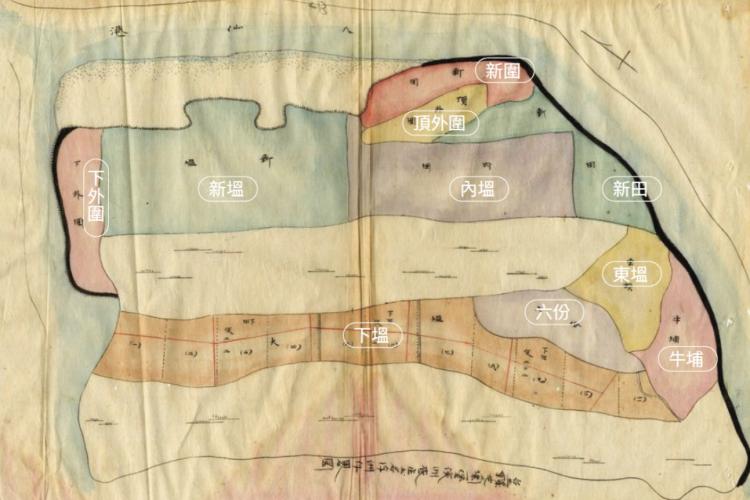

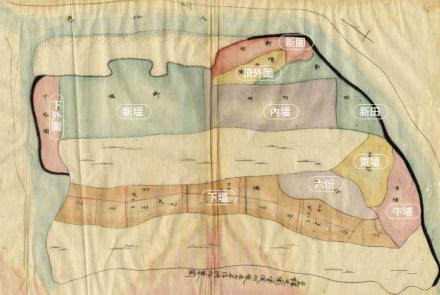

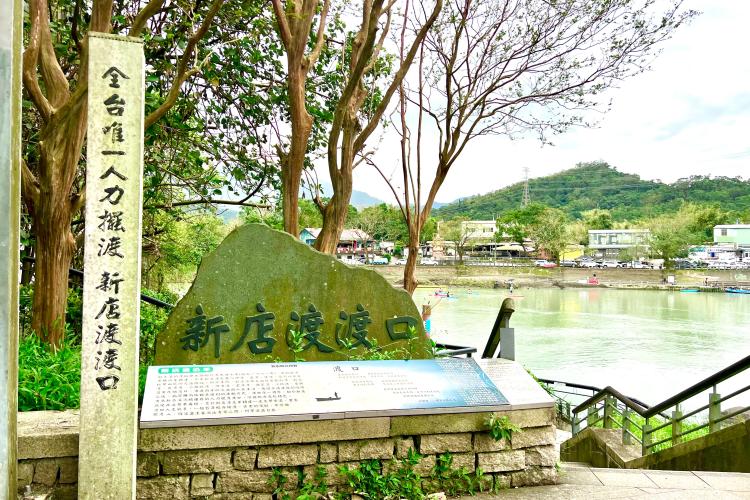

「新店溪畔走讀」是一場沿著碧潭與老街,追尋新店水利與生活史的路上課。從「瑠公史蹟紀念碑」出發,實地看見上游取水的工程智慧:石笱抬水、引水石腔過壁與瑠公圳原址;再走入廟市相依的日常,在「開天宮」「長興宮」讀祈安與市集的脈動,於「新店渡」理解對渡網絡與交通記憶,並在「新店堤防一號」對照近代治水。最後於「大坪林圳」與「通學橋」,復原巷底水路與學童步行的歷史動線。

本活動以「河流如何成為城市的骨架」為主軸,結合工程、信仰、聚落與教育四條線索,讓參與者在2–3公里的步行中,讀懂新店如何以水利塑形、以社群自救、以文化傳承,把山水轉為日常的生命力。