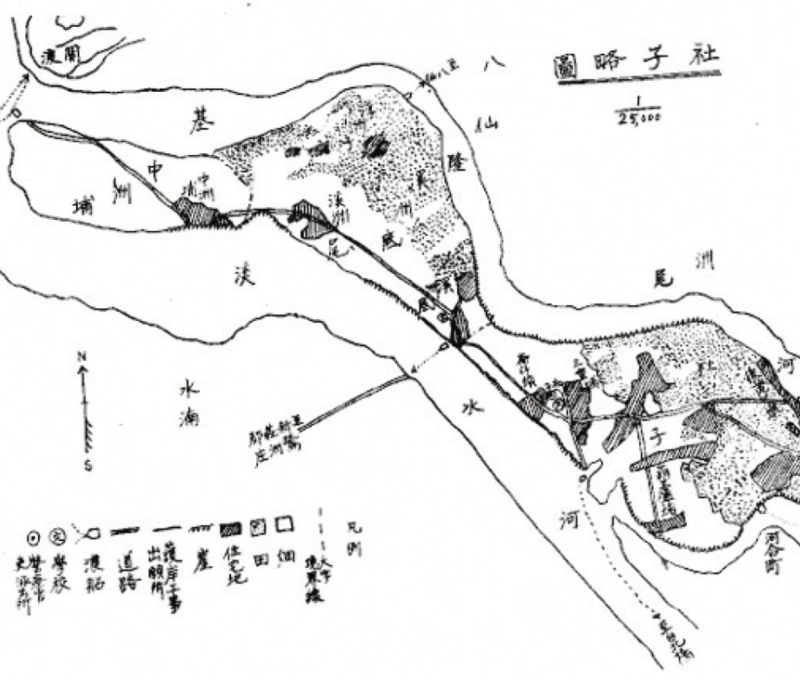

社子島位在淡水河、基隆河匯流的沖積末端,是多次洪水「浮覆—堆積」聚合而成的沙洲半島。河道與沙洲此消彼長,逢洪常見洲形與聚落邊界改觀,形成強烈的「水形—洲形」互動地景。位處盆地出口的感潮過渡帶,地基本就敏感;近代調查更指出,社子島一帶與萬華南側有「大半地區屬容易流失的土地」——大水來時不只浸淹,也容易被沖蝕「吃掉」,土地穩定度與居住風險因此長年偏高。

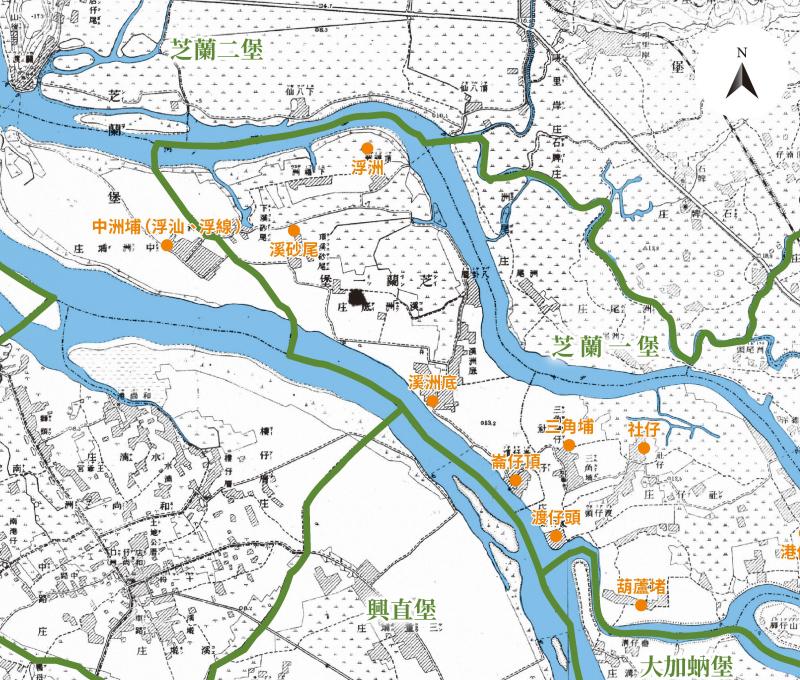

在聚落層面,清末行政與自然村落顯示,社仔庄(社子)下轄三角埔仔、渡仔頭、葫蘆、後港墘等水邊聚落;對岸興直堡與浮洲仔、中洲埔、和尚洲等多以小溝、渡口往來,水路既是生活日常,也是生計所繫。為分攤沖淤與收成不確定,島北中洲埔形成「抽籤換地」(俗稱「李復發號」「七十股公產」)制度,按地勢與耕作條件輪替耕作,展現高風險環境下的在地韌性。沿線渡口中,以「渡仔頭」最具辨識度;近岸灘地與河汊提供良好棲地,曾盛產蜆並發展蜆精加工,與「渡船頭」「番仔溝」等節點連成社子與大稻埕北緣的水上交通與採集網絡。

談社子島,不能忽略番仔溝。這條舊河道分隔社子與大龍峒,約在今大同區老師里一帶,過去是基隆河注入淡水河主流的第一個出口。1960年代淡水河防洪「治本」規畫曾擬封堵番仔溝兩端,讓基隆河直接導流至關渡,並把被封的河段規劃為排水調節池;其後因興建國道一號而將番仔溝填平,社子與大龍峒之間的「水上走廊」遂轉化為陸上道路與下水道系統,島—城—水的歷史連結就此位移到地下結構與記憶之中。

戰後治理一度押注「改道/拓寬」。推動基隆河第一次截彎取直時,曾流傳「新河道穿過社子島直通北口」的想像;實際施工則把新河道導入溪洲底等段,未真正貫穿島體,卻改變了島前後河段的沖淤重分配與航道維持,並伴隨關渡門檻整治與左岸管制的系列措施。自此,社子島長期夾在河道改線、防洪堤線與土地管制之間,承受航安、沖淤與開發限制的連鎖效應。

總結而言,社子島是一座被洪水與潮汐長年雕塑的半島:地理上位於感潮帶、土地易流失;人文上以水路為脈絡,發展出抽籤換地等社群機制;經濟上曾憑渡仔頭的蜆業與小港口繁盛;治理上又被番仔溝封填、基隆河截彎取直與防洪體系深刻改寫。理解社子島,也就讀懂臺北盆地出口的水文條件、聚落韌性與近代治理轉折。

數位走讀