10跳石海岸

由金山至石門間的海岸線,散布著大量的礫石,其生成源自於八十萬年前大屯火山群噴發的岩漿,這些火成岩經長久的海浪沖蝕形成大小不一的渾圓礫石,為十分獨特的火山海岸景觀。在淡金公路開通之前,往來在金山與石門間的居民必須在於退潮後在礫石間跳躍前進,因而有「跳石海岸」之稱。

09清水濕地

位於金山高中西北邊的清水濕地具有得天獨厚的地理位置,是候鳥自北方越海後會遇到的第一個大型濕地,可說是鳥類的過境旅館,其紀錄過的鳥種超過200種,其中在2007年因迷途而出現在該區的4隻丹頂鶴更使金山成為賞鳥界的聖地。金山高中由於地利之便,可直接從頂樓眺望整個溼地,飽覽濕地豐富的生態景觀。

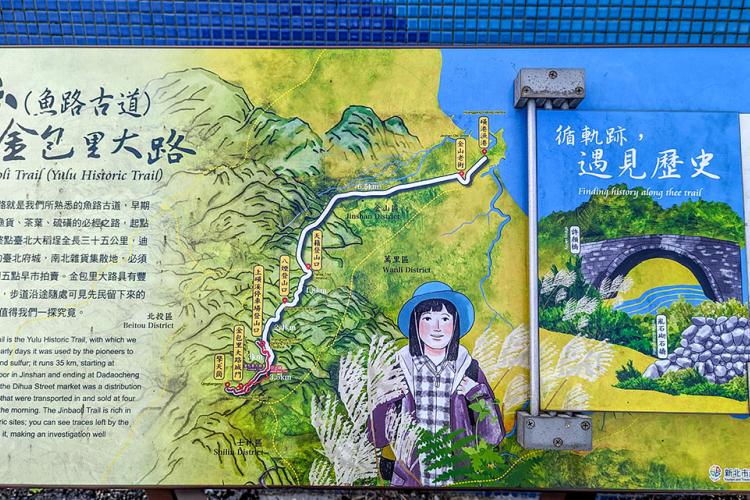

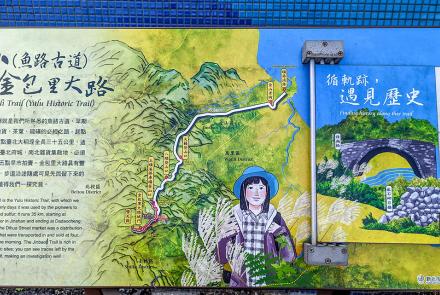

08魚路古道

建於清光緒年間,是一條由金山通往台北的山路,又名「金包里古道」,當時金山居民為求生計溫飽,必須將當天捕到的漁獲,在吃過晚餐後7、8點自金山出發,由八煙穿越擎天岡,午夜12點至山豬湖、山仔后一帶,經士林到達大龍峒販賣,並補足日常用品後,趕路返回金山,擔魚人多穿著輕便汗衫加短褲,頭戴斗笠,腳著草鞋、叉趾膠鞋甚或打赤腳,手拿臭油燈、磺仔火或火把,辛苦走完這趙崎嶇山路,因此被稱為「魚路」。

目前,隨著陽金公路的開通,古道的重要性已大不如前,但在近年休閒風氣的提昇下,沿途豐富的自然生態與人文史蹟,使得「魚路古道」再度成為民眾假日登山的好地點。

07燭台嶼

燭臺嶼高約60公尺,有著淒美「夫妻石」的傳說故事,這裡原本是金山岬的一部分,後因板塊運動形成橫直交錯節理的岩石,再加上海水及風不斷地侵蝕結果,使其與岬角分開,小小的海島經過長時間的海浪侵蝕,下方的海蝕洞逐漸貫穿成海岬,形成類似石門的海拱,後來海拱頂部崩塌,形成兩座海石柱形的顯礁,石柱岩基相連,水面上分歧為雙嶼,外形像兩座燭臺,所以被稱為「燭臺雙嶼」。

06獅頭山公園

獅頭山又名金包里山,是金山最負盛名的景點之一,該區為突出於北海岸的岩礁岬角地形,在早期曾作為維護海防的軍事管制區,而後撤軍轉型為兼具風景、生態與軍事遺跡景觀的觀光勝地,其主要景觀包含了鄰近海面上矗立的燭台雙嶼、稀有植物金花石蒜的復育區與開鑿於日本時代的光武坑道與碉堡等。

05神秘海岸

由水尾漁港至獅頭山一帶的海岸線,具有非常發達的海蝕岩礁地形,其生成與聞名國際的野柳相同皆為長年的海浪沖蝕所致,沿岸可見的特殊景觀包含海崖、豆腐岩、蜂巢岩等。由於早年該區地處偏僻人跡罕至,故稱「神秘海岸」,現在已可由水尾漁港或獅頭山兩端出發沿臨海步道探訪獨特的海蝕景觀。