01竹山美人照鏡穴

【沒有美人的照鏡穴】

嘉慶君在中臺灣的故事史蹟得從竹山的沙東宮說起,沙東宮是祭祀國姓爺鄭成功的廟宇,因為在「水沙連」之東,所以有「威鎮水沙連東部」的意思。沙東宮的後方由於地勢看起來像個梳妝台,因此被稱為「美人照鏡穴」。相傳這裡天秀地靈,是個能夠出皇后的好地方,然而,卻因為嘉慶太子的一席之言,使竹山再也沒有辦法出現皇后了。

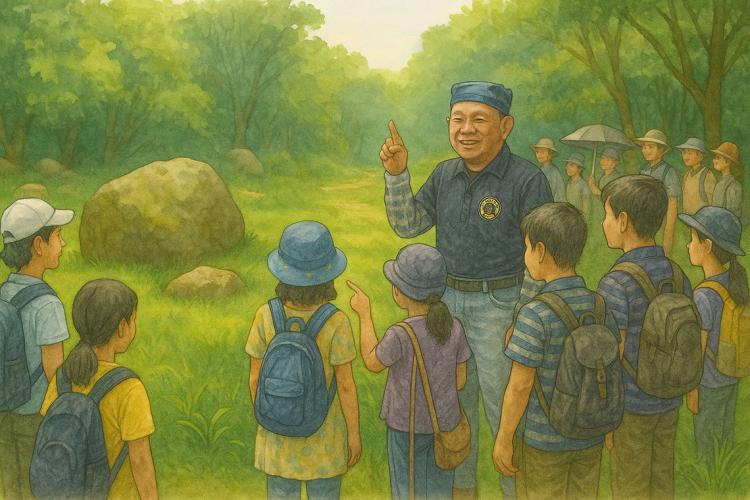

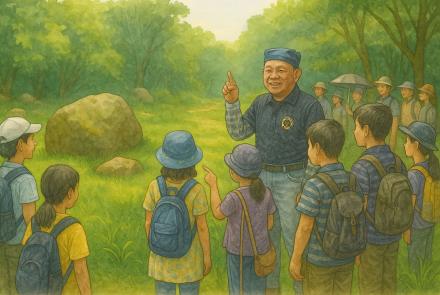

話說,嘉慶太子這一天來到竹山,希望與當地居民閒談,好深入了解當地文化。嘉慶太子聽說附近有座專出美女的照鏡山,於是向民人問道:「這裡的女子都甚麼時候梳妝的呢?」民人因為聽不大懂太子的口音,把「梳妝」聽成了閩南語的「西山」,以為太子是在問「是日出西山?還是日落西山?」於是就用閩南語回答:「當然是日落西山。」

這個回答讓太子誤以為此地的女子都在日落時才梳妝,肯定是不檢點的女子,便失望地說:「日出梳妝出貴人,日落梳妝出賤人。」他又慨歎道:「日落梳妝又怎會出皇后呢?」由於皇帝都是「金口玉言」,說的話都一定會成真,所以因為嘉慶太子的短短幾句話,美人照鏡穴便從此沒有出過皇后。

除了這個美人梳妝的金口玉言外,另一個與太子相關的故事就是竹山的地瓜。又話說,嘉慶太子來到竹山時品嚐了當地的地瓜,發現味道甜美又香Q,不禁讚嘆道:「番薯好吃免大條」。於是,竹山的地瓜雖然好吃,但是就再也長不大了!可見天子的金口玉言的威力是多麼強大!至於好吃的番薯哪裡買得到?這就是另外一段嘉慶君遊臺灣的故事了。

【竹山美人照鏡穴真實歷史】

事實上,嘉慶君傳說中的美人照鏡穴確切位置,至今難以考證。我們僅能推估其位於竹山,並且坐落於沙東宮的後方。值得一提的是,今天位於沙東宮後方的照鏡台,實際上是在1981年受到嘉慶君的傳說啟發而興建的。因此,跟嘉慶君並沒有實際關聯。

照鏡穴在歷史上經歷諸多波折。九二一大地震後,照鏡穴一帶地形發生大幅變動,照鏡台的建築被嚴重扭曲。然而,神奇的是,照鏡台本身依然屹立不倒。此後,當地被列為九二一地震公園,成為地震變動地形的教材,因而吸引眾多遊客前來朝聖。

仔細審視這段「日落西山」與「竹山地瓜」的故事,恐怕它的想像大過於它的真實性。竹山所產的紅地瓜由於產量較少,連帶的也延伸出太子邊吃邊說「番薯好吃,可惜不多」的另一種故事版本,把作物的產量或地方的風水都歸諸於天子的金口玉言。這是傳統華人社會對於天子的想像,最有名的「金口玉言家」當屬明太祖朱元璋,而這樣的想像也被加諸在還是太子的嘉慶君身上了。

02十二佃神榕

臺南市安南區十二佃的「榕王公」景色別緻,有著曾文溪流域最精采的祭溪傳奇。這裡的庄廟南天宮建於1875年(光緒2年),祭祀池府王爺、關聖帝君與天上聖母。1910年代,曾文溪流逼近村庄,眼看村子快要住不下去,老三關帝降旨植三叢榕,樹腳埋鼎點燈,立黑令旗,池王爺則祭犁頭符,二王合力退治青瞑蛇,殊不知發力太兇,溪身向北扭去,反倒沖毀了溪北的蚵殼港。老三關帝因此觸犯天條,被天庭囚禁三年。當時的神榕至今已成蓊鬱的樹群,枝椏交錯,形成各種景觀,王爺又降駕為其取名,總共取了三十六種景。1975年時,還有村民以榕樹根奇蹟似地醫治了生病的孩童,榕王公的神蹟更加遠近馳名。

以樹神來辟邪,取的是植物旺盛的生命力,尤其生長快速、抓地力強的榕樹,是溪畔最普遍的辟邪物。如果以科學角度來看,水利人員所周知的曼寧公式可以解釋這些作為。在溪邊種樹雖不大可能具有將河水撥到對岸的挑流作用,但植生至少能造成阻力係數曼寧n值增大,削減洪流能量,達到緩和水流的目的。事實上,以植樹固堤護岸的知識是行之數千年的古老智慧。曾文溪畔的史實告訴我們,栽植榕樹、檨子樹、林投樹等,早已是溪畔的居民用以減緩土地流失或保護聚落的地方知識。

聯合國教科文組織(UNESCO)每年出版一次的《世界水資源開發報告》(WWDR),2018年的主題是「自然解方(Nature-based Solutions, NbS),強調與自然協作而非對抗的概念。在洪水管理方面,呼籲必須體認生態系統在降低災害風險中的顯著作用,保護森林、種植森林、提供河岸緩衝區、保護濕地等「綠色基礎設施方案」,已證明可以與過往常用的「灰色基礎設施」(如大壩或堤坊)有效結合、協同工作。儘管植林與護岸不能想像為簡單的因果關係,但它與百年前居民因經驗而累積出的地方知識或文化回應,竟有著奇妙的相似。

02南崁溪

南崁溪,舊名青溪,發源自桃園坪頂臺地龜山區樂善里牛角坡,流經龜山區、桃園區、蘆竹區及大園區,在桃園市大園區竹圍漁港處入海。總長30.73公里,流域面積約有214.6平方公里。

在桃園大圳(1928年完工)和石門水庫(1964年完工)還沒完成以前,南崁溪原本是桃園地區上萬頃農田的灌溉用水和飲用水的供應來源。

桃園現在是臺灣的六都之一,隨著工業化的發展,工廠的普遍成立與大量人口移入居住,污水下水道的接管率僅5%,且沒有污水處理廠,導致幾乎所有家庭的廢水通通排到河川再流入大海,南崁溪也受害其中,污染相當嚴重。

民國91年(2002),政府開始整治南崁溪,加強管制和取締工廠排放廢水,下水道系統陸續接管中,南崁溪也規劃設置攔水閘門,配合礫間帶淨水單元,南崁溪的溪水將逐漸恢復乾淨,而水域空間也將產生,成為南崁溪的嶄新景觀。

近年來南崁溪開始出現原本瀕臨絕種的植物與鳥類,更發現螢火蟲的蹤跡。未來南崁溪自行車道的綠帶,全長將達到22公里。

參考資料:

壽山巖觀音寺官網 http://www.shoushanyan.org.tw/

維基百科—壽山巖觀音寺 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%A3%BD%E5%B1%B1%E5%B7%96%E8%A7%80%E9%9F%B3%E5%AF%BA

桃園觀光導覽網 https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/Travel/Attraction/537

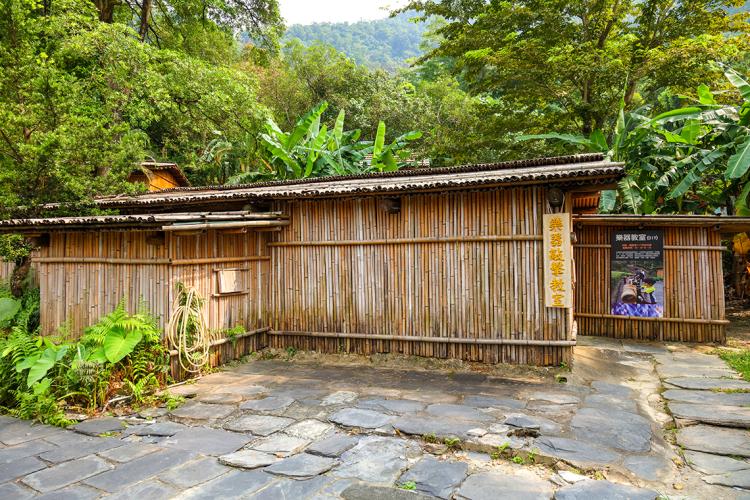

02林美石磐步道

林美石磐步道位於台灣宜蘭縣礁溪鄉林美村(舊名林尾村)附近,海拔約 250–350 公尺,屬低海拔亞熱帶溪谷地形,環境幽靜、綠意盎然。全長約 1.7 公里,是一條「O 型」繞環步道,沿舊水圳整建而成,過去為農村灌溉農田的重要渠道。步道入口約 400 公尺處可見水圳與渠道岩洞遺跡;520 公尺處則有古老取水孔,見證昔日村民的生計方式。

「林美石磐步道」的名稱融合了地名「林美」與景觀「石磐」:林美即當地村落名稱,原稱「林尾」;「石磐」則是指步道終點的壯麗瀑布。過去,居民從上游的石磐瀑布引水灌溉下方十多公頃梯田,這條水圳伴隨村莊繁衍、養育世代。步道中仍可見水圳遺跡與渠道岩洞,彷彿時間凝結的記憶。

林美石磐步道橫跨溪谷與森林,環境清涼、林蔭遮蔽,有「宜蘭小太魯閣」的稱號。沿途可見溪流、瀑布、石磐、峽谷、原始林與筆筒樹林,並設有木棧道、碎石或石砌階梯、木橋等多樣舖面,適合各種休閒程度的遊客。

03大坡池

早期大坡池魚蝦:鄉民消費也賣到鄰近鄉鎮,更是池上便當中的佳餚。

大坡池是小學生遠足嬉戲、情侶談戀愛的地點,是集體記憶的地方。後來部分池域開發成水田,但未減損大坡池在當地人心中的地位。

1993年7月鄉公所委託顧問公司研擬「大坡池風景區規畫書」,開始大力發展觀光,儘管當時鄉內已有些許重視生態保育的聲音。

1999年九二一地震後,所有建設停擺,開啟了改變的契機。

2000年3月25日,關心池上環境和公共事務者在賴永松老師召集下,成立了池潭源流協進會。

大坡池是大家關心的焦點,此後每當討論相關問題時,公部門都會發文給協進會,也達成恢復大坡池原有景觀的共識,並以減法工程朝生態復育方向處理。終於在2011年1月內政部營建署公告為國家級重要濕地。

03抹茶山

抹茶山:神蹟、古道與翠綠的蘭陽詩意

「層巒疊翠入眼來,雲深不知處…」清朝詩人筆下的蘭陽平原,多半描述其平坦與開闊。然而,在礁溪深處,有一片山脈以其獨特的翠綠,成就了今日的傳奇——抹茶山(聖母山莊步道)。

【景點故事與文化】

抹茶山的故事,不僅是關於美景,更是一段關於信仰與開拓的歷史。這座山古時是先民往來臺北與宜蘭的跑馬古道支線一隅,見證了蘭陽地區早期的貿易與生活足跡。

歷史文化與自然風光:

今日人們口中的「抹茶山」,其實是指聖母山莊步道終點處的壯闊山景。它的名氣源自一位日本攝影師的命名,因山稜線的草坡,在不同光影下呈現出如抹茶般的鮮綠色,層層疊疊,美不勝收。而其核心的聖母山莊,則源於天主教登山隊的故事,充滿了神蹟與人與自然共處的虔誠。登上山頂,不僅能將礁溪鄉乃至整個蘭陽平原的遼闊景致盡收眼底,感受清代詩人讚嘆的視野,更能在這片自然風光中,體會到一股來自山莊的靜謐力量。

【在地滋味:攻頂後的療癒犒賞】

由於抹茶山位於聖母山莊步道終點,這趟旅程需要充沛的體力。因此,其周邊的「特色美食」多以提供能量補充和療癒身心為主。遊客在山腳的五峰旗風景區或礁溪市區,可以找到許多與在地農產結合的輕食或甜點,例如將宜蘭金棗、溫泉番茄等融入的飲品或點心。這些在地食材不僅提供登山後所需的養分,也巧妙地將蘭陽的物產與這條熱門的登山路線連結起來,成為對辛苦攻頂的旅人最甜蜜的犒賞。

【交通建議】

欲前往抹茶山登山口(五峰旗風景區),建議從礁溪火車站或轉運站搭乘台灣好行礁溪線 A 線(綠 11A),在「五峰旗風景特定區」站下車,再徒步或搭接駁車前往登山口,是最為便捷的交通方式。

04 月見草

04 Evening primrose

被限制開發的小島,是城市周圍的生態淨土,保留濱海地帶豐富的物種,依照四季節氣循環消長。早春時期,溪畔開滿月見草,像是為頭前溪披上一條黃色絲巾。

The restricted-development islands are ecological havens surrounding the city, preserving the rich biodiversity of the coastal area and following the cycle of the four seasons. In early spring, evening primroses bloom along the stream banks, like a yellow silk scarf draped over the Touqian Creek.

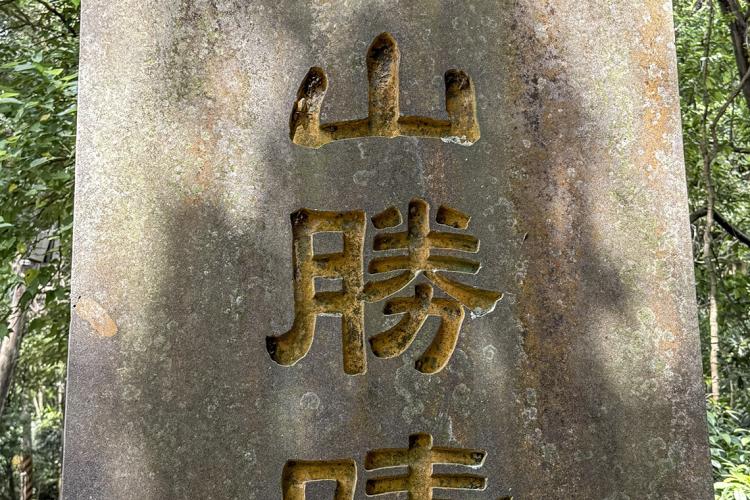

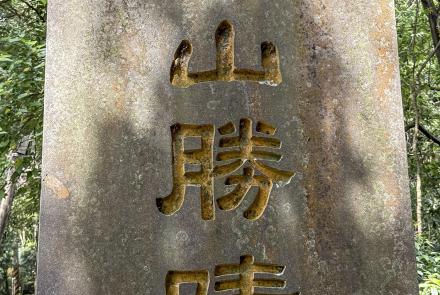

04崁津八景

昔日大溪產業發達,文風鼎盛,文人雅士眾多。昭和年間,臺灣社會經濟發展穩定,政府也大力推展觀光產業,當時聞名北臺灣的「崁津詩社」,將遊賞大溪公園時所見美景,彙集成 飛橋臥波(大溪吊橋)、溪園聽濤(中正公園)、石門織雨(石門水庫)、崁津歸帆(大漢溪)、蓮寺曉鐘樓(蓮座山)、靈塔斜陽(齋明寺)、角板嵐光(角板山)和鳥嘴含煙(鳥嘴尖山),合稱「崁津八景」,成為當時大溪最知名的觀光地景,傳誦至今,成為地方美談。

【大溪最知名的觀光地景,傳誦至今,成為地方美談。 方文樹、林炯任】

04淡蘭古道石碇外按古道大石公

淡蘭古道南路段因為位於水土保護區,環境保護良佳,加上因為國道五號的開設,讓石碇以往擁有的交通樞紐優勢全然轉變。但是因為人為因素騷擾的降低,石碇反而在自然生態上表現優異,許多蕨類或是蕈類都獲得保存,譬如夜光茸或是淡蘭古道的標誌--雙扇蕨,都非常值得一觀,加上位居景美溪上游,河床深切,大石散佈,更能讓人驚嘆大自然的造物之美。

04瓦磘溝北支流源頭(復興商工)

瓦磘溝北支流源頭位於復興商工附近,流經永和區得和里境內。昔日北支流的主要水源為農田灌溉所排出的水,但隨著雙和地區都市化、不透水面積增加後,失去主要補注水源,使得上游的河段水量偏少、流動性較低,加上周邊汙水排入,以及曝氧空間不足,導致水質汙濁、水色灰綠、有異味,此河段雖然看起來環境較不討喜,但能深刻體驗水質汙染議題。此外,因河道細小多隱藏於建築物間、綠美化木柵欄、柏油路面或違章建築底下,亦可培養環境敏銳度來找尋瓦磘溝河道所在。

04社子島

社子島位在淡水河、基隆河匯流的沖積末端,是多次洪水「浮覆—堆積」聚合而成的沙洲半島。河道與沙洲此消彼長,逢洪常見洲形與聚落邊界改觀,形成強烈的「水形—洲形」互動地景。位處盆地出口的感潮過渡帶,地基本就敏感;近代調查更指出,社子島一帶與萬華南側有「大半地區屬容易流失的土地」——大水來時不只浸淹,也容易被沖蝕「吃掉」,土地穩定度與居住風險因此長年偏高。

在聚落層面,清末行政與自然村落顯示,社仔庄(社子)下轄三角埔仔、渡仔頭、葫蘆、後港墘等水邊聚落;對岸興直堡與浮洲仔、中洲埔、和尚洲等多以小溝、渡口往來,水路既是生活日常,也是生計所繫。為分攤沖淤與收成不確定,島北中洲埔形成「抽籤換地」(俗稱「李復發號」「七十股公產」)制度,按地勢與耕作條件輪替耕作,展現高風險環境下的在地韌性。沿線渡口中,以「渡仔頭」最具辨識度;近岸灘地與河汊提供良好棲地,曾盛產蜆並發展蜆精加工,與「渡船頭」「番仔溝」等節點連成社子與大稻埕北緣的水上交通與採集網絡。

談社子島,不能忽略番仔溝。這條舊河道分隔社子與大龍峒,約在今大同區老師里一帶,過去是基隆河注入淡水河主流的第一個出口。1960年代淡水河防洪「治本」規畫曾擬封堵番仔溝兩端,讓基隆河直接導流至關渡,並把被封的河段規劃為排水調節池;其後因興建國道一號而將番仔溝填平,社子與大龍峒之間的「水上走廊」遂轉化為陸上道路與下水道系統,島—城—水的歷史連結就此位移到地下結構與記憶之中。

戰後治理一度押注「改道/拓寬」。推動基隆河第一次截彎取直時,曾流傳「新河道穿過社子島直通北口」的想像;實際施工則把新河道導入溪洲底等段,未真正貫穿島體,卻改變了島前後河段的沖淤重分配與航道維持,並伴隨關渡門檻整治與左岸管制的系列措施。自此,社子島長期夾在河道改線、防洪堤線與土地管制之間,承受航安、沖淤與開發限制的連鎖效應。

總結而言,社子島是一座被洪水與潮汐長年雕塑的半島:地理上位於感潮帶、土地易流失;人文上以水路為脈絡,發展出抽籤換地等社群機制;經濟上曾憑渡仔頭的蜆業與小港口繁盛;治理上又被番仔溝封填、基隆河截彎取直與防洪體系深刻改寫。理解社子島,也就讀懂臺北盆地出口的水文條件、聚落韌性與近代治理轉折。

05 白琵鷺

05 White Spoonbill

在頭前溪流域的末端,舊港島周遭保存的濕地環境,是潮間帶物種的生存環境,也是渡冬候鳥的棲息地。冬季時,珍貴的黑面琵鷺、白琵鷺會來到這片溼地覓食。城市的水資源分配、汙染事件,都將影響這片濕地環境的生態永續。

At the end area of the Touqian Creek, the preserved wetland environment surrounding the Jiu-Gang island serves as a habitat for intertidal species and a wintering ground for migratory birds. During winter, precious black-faced spoonbills and white spoonbills come to this wetland to forage. Urban water resource allocation and pollution incidents will impact the ecological sustainability of this wetland environment.

05神秘海岸

由水尾漁港至獅頭山一帶的海岸線,具有非常發達的海蝕岩礁地形,其生成與聞名國際的野柳相同皆為長年的海浪沖蝕所致,沿岸可見的特殊景觀包含海崖、豆腐岩、蜂巢岩等。由於早年該區地處偏僻人跡罕至,故稱「神秘海岸」,現在已可由水尾漁港或獅頭山兩端出發沿臨海步道探訪獨特的海蝕景觀。

05雙江口(智光商工)

智光商工後方的民享橋旁,是瓦磘溝南、北支流的匯流處,故稱雙江口,臺語稱雙叉港,意指有兩道水流在此交會,亦象徵此處為昔日水運往來的交會點。瓦磘溝南、北支流匯集後成為瓦磘溝主流(東支流),大略以西北流向繞行中永和邊界,最終經由瓦磘抽水站排入新店溪。此外,由於河流匯流處通常為地勢低窪之地,常受洪患威脅,過去此處兩岸河道築有水泥堤防,但此屬於「三面光」整治工法,使用無孔隙的水泥鋪平河岸的兩側及底部,會使生物失去棲地空間。所幸在2022年此地運用子母溝工法進行河道改善,提升河段水流速度與河岸綠化植被,重新營造出友善的生態環境。

06大屯山

大屯山位於淡水河口北岸,與對岸的觀音山遙遙相望,共同形成臺北盆地通往海口的視覺門戶。近代以來,無論從橋上、堤岸還是舟船水路遠眺,常以這兩座山作為辨識河向與定位城市邊界的天然坐標:在臺北橋相關的圖像與敘述裡,特別強調登臨橋面「遠眺觀音山、大屯山,以及淡水河口的壯麗山海美景」,可見其作為都市天際線背景與河港風景核心元素的地位。

藝術家的取景,更把大屯山固定為「看淡水河」的經典符號。日治時期的「臺北名所繪畫」系列中,多幅作品以河面與兩岸夾景構圖,將前景的舟楫、人群與近岸活動,與遠景沉靜的山形對照;其中談及扒龍船與河岸節慶的長卷裡,畫面兩側即標示「觀音山及大屯山」,顯示河岸公共活動與城市日常,是以這道雙山門戶為舞臺背景展開的。同時,在以臺北橋、堤防、水門為主題的多件畫作中,遠方山巒始終穩定入鏡,說明工程與現代化設施雖改寫了近岸地景,但「山—河—城」的空間關係並未消失,反而因對照而更清晰。

就城市感知而言,大屯山不僅是北岸的自然屏障,也是讀景與辨位的關鍵。自大稻埕、臺北橋向北遠望,鐵橋、沙洲、船隊與堤線在前,遠山為背,串連起港埠城市的工作與休閒、產業與交通;這種「近處流動、遠處凝定」的視覺秩序,成為二十世紀臺北想像淡水河的共同語法。畫家與攝影師反覆重申的遠望路徑,讓大屯山與觀音山長期作為河景的定錨物——無論是沿河通勤、藍色公路觀光,或節慶時的水岸活動,抬頭都能以雙山辨向,意識到自己置身於「盆地—河口—外海」的門檻帶。

若把視線與歷史並讀,大屯山的意義也在於「把城市與大地脈絡扣在一起」。從清末以降的港埠繁忙,到近代堤防與橋樑的建設,河岸空間的機能不斷變換,但遠山始終作為背景存在。這使得觀景者在面對新堤、高牆、水門與碼頭時,仍能透過熟悉的山形,感知到河流與盆地的整體方向感。換言之,大屯山既不是單純的風景,也不是抽象的邊界,而是連結記憶、地理與治理敘事的視覺樞紐:它與觀音山合力框定了淡水河最具代表性的天際線,讓人一眼辨識出「這裡是臺北」,並由此延伸出對港埠歷史、堤岸工程與水上生活的回想與想像。

07 橫渡頭前溪

07 Crossing the Touqian Creek

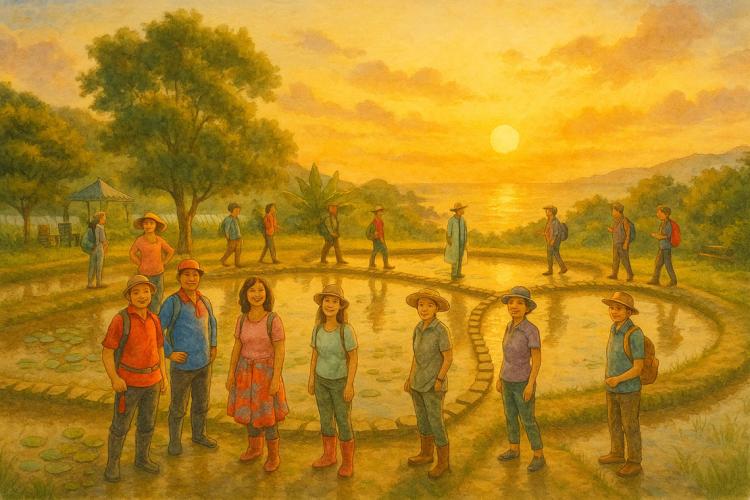

島港豐巢團隊每年夏天帶著民眾親身走入頭前溪,在夕照流光中,感受母親之河的脈動,擁抱溪流潮動。藉由走入頭前溪,讓民眾深刻理解城市及科技的發展、環境變遷下,頭前溪的真實面貌。

Every summer, the Dao Gang Feng Chao Team takes the public on a walk into the Touqian River, where they can feel the pulse of the mother river and embrace the surging tides in the glow of the setting sun. By walking into the Touqian River, the public can gain a deeper understanding of the true face of the Touqian River under the development of the city and technology and environmental changes.

07大水堀

大水堀是麒麟潭的舊稱,原是鳳凰山、凍頂山和尖仔尾山三山環抱的大水池,清治時期地方居民築壩蓄水,水源供農田灌溉使用。逐漸擴大成為蓄水湖。大水堀的水源來自山上的泉水以及雨水。清治時期,《雲林縣採訪冊》曾記載:

「大水窟 亦名蓮花池;池中多產蓮花。在崠頂山之麓、鳳凰山之前,距縣四十五里。池周廣二、三里,四面屏鬟列翠,泉源甚盛;紅白蓮花浮擎水面,青筩綠蓋,布滿池中。傳聞昔時曾開金墘白蓮,鮮妍異常,香韻尤絕。池中魚族甚繁。採蓮取魚,必駕竹筏。每當春、夏良辰。崠峯倒影,輒見鴛鴦浮游巖際。風過香聞數里,為縣東名勝。」

1974年,蔣經國將其命名為麒麟潭。1999年九二一大地震後,麒麟潭獲重建會規劃進行茶文化園區建設,完成環潭步道。

07燭台嶼

燭臺嶼高約60公尺,有著淒美「夫妻石」的傳說故事,這裡原本是金山岬的一部分,後因板塊運動形成橫直交錯節理的岩石,再加上海水及風不斷地侵蝕結果,使其與岬角分開,小小的海島經過長時間的海浪侵蝕,下方的海蝕洞逐漸貫穿成海岬,形成類似石門的海拱,後來海拱頂部崩塌,形成兩座海石柱形的顯礁,石柱岩基相連,水面上分歧為雙嶼,外形像兩座燭臺,所以被稱為「燭臺雙嶼」。

07王功珍珠蚵

【不只番薯免大條 連蚵仔變珍珠了】

話說嘉慶太子在鹿港接受了林品家族的款待,總算在鹿港過了一段不必逃難也沒有盜匪追殺的日子。而當太子在鹿港時,有一天嚐到王功蚵仔的美味,因而落筆寫字讚賞。王功的蚵仔像珍珠一樣圓潤小巧,所以得到「珍珠蚵」的美名。

結果沒想到這個落筆的舉動卻讓自己太子的身分曝了光,反倒讓一路追殺嘉慶太子的那群匪徒又來圍攻。正在危險之際,天上的七仙女下凡相救才解決了這場危機。而七仙女之所以會前來救援,正是因為這俗稱「七耳蚵」的珍珠蚵其實就是她們下凡栽種而成的美食,現在嘉慶太子因為「七耳蚵」有難,七仙女自然下凡幫忙。

珍珠蚵除了又叫「七耳蚵」外,還有一個「倒經北蚵仔」的名字,據說也是嘉慶太子所取。因為在清代,若是由中國大陸經海路到鹿港,得先往南走到王功(舊稱「王宮」),進入海溝以後,再倒轉北走到鹿港,所以,嘉慶太子才稱王功的珍珠蚵為「倒經北蚵仔」。

【不論王功或鹿港 來的都是福康安】

王功的珍珠蚵在今天已經成了當地的名產,當地的「洪維身蚵仔炸」也成了2002年國宴的菜色之一,而王功的芳苑燈塔、離岸風力發電機也是了這裡沿海一帶的打卡景點。我們根據史實知道嘉慶太子從未到過臺灣,所以不論是王功或是鹿港,都不曾有嘉慶太子的足跡;就算嘉慶君到過臺灣,以傳說推測其造訪的路線而言,王功也不算是個順路的選項。然而,由於清代臺灣與中國大陸的對口貿易有著一定的航線規範,使得「要到鹿港,必先經過王功」的刻板印象影響了「嘉慶君遊臺灣」故事的走向。

所以,人在鹿港的嘉慶太子,必須得嚐過王功的「珍珠蚵」才讓整個故事變得「合理」,也是我們在整個「嘉慶君遊中臺灣」走讀路線中最有趣的結尾。其實,原本該在竹山戰死的李勇,在一些故事的版本中被認為是在嘉慶太子吃珍珠蚵洩漏身分後,和一路追趕太子來此地的蕭碧一行人對戰而死,顯示在地口耳相傳的故事,總會把自己的家鄉當作是最豐富的故事發生地點,所以無論是竹山的李勇將軍廟、李勇墓、蕭碧斷崖,或者蕭碧又一路追殺嘉慶君到鹿港,都反映出地方民眾對於嘉慶君遊臺灣故事的「創造」與「合理化」。所以,在這條走讀路線上的任何一個景點,如果不是因為福康安來臺平定林爽文,地方上很難無中生有創造出「嘉慶君遊臺灣」的故事,而一旦福康安大軍與儀仗浩浩蕩蕩的進入到帝國的邊陲地區,太子微服出巡的想像就在傳說與戲曲的不斷加油添醋中給催生出來了。

07觀音山

觀音山矗立於淡水河口西北岸,與對岸的大屯山遙遙相望,長年作為盆地向海的「山海門戶」。從橋面、堤頂或河上遠眺,觀音山常被拿來辨方定位:早在近代圖像裡,就有「從橋上遠眺觀音山、大屯山,以及淡水河口的壯麗山海美景」的描述,顯示它在視覺與地理上的雙重定錨作用。

在藝術與大眾文化中,觀音山更是觀看淡水河的經典背景。日治時期的「臺北名所繪畫十二景」選入〈淡水河.觀音山遠望〉,以層次分明的河面與舟楫烘托出遠山的沉靜,營造「寧靜和諧」的氛圍;畫面中的沙洲長滿甜根子草,暗示取景季節與河道樣貌。

同系列〈從水源地眺望臺北市街〉,則把高聳入雲的觀音山置於畫作上方,讓觀者一眼辨識地點,並以此襯托近代自來水設施與城市現代化的意象。除了視覺符號,觀音山亦與城市基礎建設相連。近代臺北自來水系統將淨化後的清水,從唧筒室泵送至觀音山上的淨水池,再供應全市——山體因此不只是風景,也成為近代公共衛生網絡的一環。

另一幅〈眺望淡水河風景〉取景自堤防水門,讓遠方的觀音山與近景街道、臺車軌道同框,提示「水門作為連結河岸的通路」而非隔離。

觀音山也是「淡水風景」的敘事主角。陳澄波〈淡水〉沿右岸老街視角遠望觀音山:前景繁鬧、市河緩行、遠山凝定,形成快—慢—靜的多重節奏,成為辨識淡水河的經典構圖。 在節慶圖像裡,如〈扒龍船〉長卷,畫面遠處同時標示「觀音山及大屯山」,顯示二者作為城市公共活動的「自然舞臺背景」,也見證了堤防與親水活動並存的水岸美學。

把上述片段串起來,觀音山的意義清晰可見。換而言之,它是臺北向海的北岸門柱,是藝術與照片反覆召喚的地景定錨,更在現代化進程中和堤防、水門、橋梁等工程同框共存。

08 頭前溪石蚵

08 Stone oyster in Touqian Creek

頭前溪靠近出海口處,聚集很多石蚵,每年7到9月時,是石蚵生產的旺季, 這時會吸引許多人前來採石蚵,有人會搭著船採蚵,有人直接在淺水區蹲著採集。

Near the mouth of the Touqian River, there are many rock oysters. Every year from July to September is the peak season for rock oyster production, which attracts many people to collect rock oysters. Some people will take a boat to collect oysters, while others will squat down and collect them directly in the shallow water.

08關渡分潮

關渡位於淡水河出盆轉折的門檻帶,兩岸山勢夾峙、河槽收束,潮能與河流在此交會、分配,形成典型的「關渡分潮」。清代詩文常以關渡位於淡水河出盆轉折的門檻帶,兩岸山勢夾峙、河槽收束,潮能與河流在此交會分配,形成典型的「關渡分潮」。清代軍政官阮蔡文在〈淡水〉詩中寫道:「兩山自對峙。中有干豆門,雙港南北匯」——以今日熟悉的大屯山—觀音山作為「雙門」意象,點明關渡的地勢與匯流關鍵,這也成為後世閱讀關渡景觀的經典座標。

在地方文化脈絡中,「關渡分潮」更是淡北八景的固定題旨之一:圖繪與文字反覆以「兩山夾口、潮勢分流」鋪陳,鞏固關渡作為盆地出口的集體想像與審美語法。你可將這一景理解為「看見臺北通海的自然框景」——抬頭辨山,腳下看潮,便能把自身定位在「盆地—河口—外海」的門檻上。

與自然水文相對照,關渡宮承接了河口門戶的社會功能。早年水路為要道,廟宇遂成航漁民眾與商旅的精神與空間定錨。近代圖像常見舟楫、街肆與遠山同框,廟宇作為前景或中景的「人為節點」,與「分潮」這一自然節點互為表裡。進入二十世紀後,堤防、水門、橋梁加入畫面,門戶感未被抹除,反而以「廟—橋—堤—山」的共構,持續提供在地的集合點與視覺識別。

把視角拉向治理史,「分潮」不只是一道風景,也是需精準管理的水文特徵。關渡處於感潮段且河槽轉彎,洪汛時水位易抬升;戰後治理因此把此處列為關鍵節點,與上游截彎取直、社子島河槽整治,以及側向的二重疏洪道相互牽制。多輪模型與經驗顯示,僅靠「拓寬—加深」難以長久,政策遂由「改道/拓寬」轉向「分流+空間管制」,在降低盆地出口洪峰的同時,兼顧河口與航道穩定。這也解釋了為何關渡能同時是詩題中的分潮美景、也是工程上的「門檻點」。

「兩山自對峙。中有干豆門,雙港南北匯」寫其勢,把今日熟悉的大屯山—觀音山雙門意象,轉為辨識河口的座標;這種以兩山定門、以河口觀景的語法,從清代到地方志所列「淡北八景」反覆出現,鞏固關渡作為盆地出口的集體想像。

與自然水文相對照,關渡宮承接了河口門戶的社會功能。早期水路是要道,廟宇遂成航漁民眾與商旅的精神與空間定錨;圖像與文本中,舟楫、街肆與遠山常同框,廟宇作為前景節點,與「分潮」這一自然節點互為表裡。近代以降,堤防、水門、橋梁加入畫面,門戶感未被抹除,反而以「廟—橋—堤—山」共構,持續提供在地集合點與視覺識別。

從治理史看,「分潮」不只是景色,更是需要管理的水文特徵。關渡處於感潮段、河槽轉彎致水位易抬升,戰後被列為治水關鍵節點:與上游截彎取直、社子島河槽整治,以及側向的二重疏洪道相互牽制。模型試驗與經驗顯示,單憑「拓寬—加深」難以長久,決策遂由「改道/拓寬」轉向「分流+空間管制」,以減輕盆地出口洪峰,同時維持河口與航道的穩定。這也說明為何關渡能同時是詩題中的分潮美景、也是工程上的門檻點。

總結而言,關渡分潮提供河口門戶的自然框景,關渡宮凝聚門戶的人文記憶;兩者相互嵌合,構成淡水河口最具代表性的「景—廟互證」場景:抬頭憑雙山辨向,臨水由廟宇定心,歷史圖像與當代河岸工程並置其間,讓人一眼讀出——這裡是臺北的出海門。

08龍潭湖

龍潭湖位於宜蘭縣礁溪鄉龍潭村,是蘭陽地區著名的天然湖泊之一,也是宜蘭五大湖泊中面積最大的湖,湖面約十七公頃,四周群山環抱,湖光山色相映,景色秀麗宜人。早期因湖中有潭,且附近聚落名為龍潭而得名。湖畔設有環湖步道,全長約三公里,平緩易行,適合健行、騎自行車及親子休閒。沿途可見豐富的濕地生態,如水鳥、蓮花與水生植物,展現自然生機。湖區設有觀景平台、涼亭及遊憩設施,是民眾賞景、野餐與放鬆的好去處。每當清晨或傍晚,湖面雲霧繚繞,景色如詩如畫,吸引眾多攝影愛好者前來取景。此外,周邊亦有龍潭湖風景區及生態教育園區,結合生態保育與觀光休閒功能。龍潭湖不僅是礁溪重要的生態資源,更是當地人文與自然融合的代表景點,展現出宜蘭特有的恬靜與自然之美。

09清水濕地

位於金山高中西北邊的清水濕地具有得天獨厚的地理位置,是候鳥自北方越海後會遇到的第一個大型濕地,可說是鳥類的過境旅館,其紀錄過的鳥種超過200種,其中在2007年因迷途而出現在該區的4隻丹頂鶴更使金山成為賞鳥界的聖地。金山高中由於地利之便,可直接從頂樓眺望整個溼地,飽覽濕地豐富的生態景觀。

09瓦磘溝南支流源頭(尖山)

瓦磘溝南支流源頭位於中和區尖山,尖山高92公尺,因比鄰新店溪及平原地帶,山勢尖拔而得名,也因形似草鞋又別稱草鞋山。尖山東臨新店溪,早期河畔為中和往返新店的秀朗津渡,而有中和八景之一的尖山晚渡之名,直至民國40年代因秀朗橋興建而沒落。目前尖山的土地利用為公墓區,入口處在尖山腳福德宮旁,有時可見民眾騎車穿越此地,來往中和秀峰街與新店永安街地區。此外,尖山也曾挖掘出新石器時代的尖山文化之石器考古遺跡。

09雙溪口

1871年10月,從高士佛社離開的宮古島人,沿著山徑來到了位於四重溪與竹社溪匯流處的雙溪口(ljakungatj)地區(今牡丹鄉衛生所對面河岸),這裡有保力庄人鄧天保所開設的物產交易所。

隨後而來的高士佛社人也來到了雙溪口,並質問對方為何無故離開部落,在發生衝突後有54名宮古島人不幸遇害,鄧天保、楊友旺、林阿九等人將受難者遺骸就地埋葬於雙溪口。

另12名宮古島人,在經過楊友旺等人與牡丹社人協商後,以錢幣與物資交換補償,留於保力庄楊友旺家,直到12月離開到達鳳山,由鳳山官府的護送,轉至府城(今台南市),再由臺灣府官船送達福州琉球館乘船歸國,至翌年6月終於回到琉球那霸。

10烏塗溪步道

淡蘭外按步道是傍著山腰走成,烏塗溪步道則是順著溪流蜿蜒,進入步道前有刻意保存的運煤橋,上面後加的礦工推著運煤車,也揭開山中另一段盛況—產煤業。續往前行,有氣勢磅礡的雕塑作品—“龍盤巨石護河川”,此為藝術家楊敏郎的作品,配合著龍身,旁題有「龍穿雲霄麟光閃閃.石碇山城聞蛟聲.門跨蒼穹流水潺潺.烏塗溪畔指鯉影」的詩句。

溪畔古道,清幽和緩,加上護魚有成,也可以慢慢散步徐徐賞魚。步道還有幹花榕大板根樹,巨大的大板根是最佳模特,吸引眾多旅客與她合照。途中還有牧童古道,則是串起石碇烏塗摸乳巷的許家與越過山穿過山羊洞的高家,共同合飼一頭水牛,每年春耕時,就會輪流牽著水牛往返,協力開墾。步道的盡頭是烏塗窟聚福宮,廟裡供俸三尊福德正神,庇佑遊客順利平安、遮擋風雨。

10福源山森林步道

福源山森林步道因在龜山區福源里故以命名。昔日尚未開闢馬路時,此山徑是兔仔坑通往鶯歌的捷徑。後來有了完善的交通網,這條以前人聲雜沓的山路,逐漸沒落,致雜草叢生淹沒山徑,就此荒廢數十年。

福源里本屬於兔坑村,於民國86年(1997)另立福源里。民國93年(2004),福源里顏福來里長開始協商地主開闢步道事宜,於民國97年1月完成連接到樹林、鶯歌、龜山等地的福源山森林步道。

步道全長2.2公里,海拔從104公尺到350公尺的望湖山,步道起點是一段階梯,稍微陡峭處中間隔段架設不銹鋼柱,再以粗繩索連結,增加爬山安全度。山徑綠樹夾道,林木成蔭,即使盛夏來此亦不覺酷熱。沿途有三座木造涼亭,和一座鐵皮舖頂涼亭,涼亭旁、步道邊種植了朱槿、巴西野牡丹、巴西鳶尾、孤挺花、南非葉、蒲葵等植物。

走到海拔304公尺的高處分叉點,往右下到妙音寺,往左下到龜山石雲寺,往前直走可到達海拔361公尺的鶯歌望湖山,此地以前俗稱「千年大榕樹」,樹幹邊搭有紅色小鐵皮屋,裡頭供俸神像。榕樹旁是一片石塊鋪陳的觀景台和停車處,視野遼闊,土城、三峽,桃園等大臺北盆地盡展眼前,天上山、烘爐地山、熊空山、溪南尖甚至遠自南插天山、塔曼山均清晰可見,這是條優質的步道。

參考資料:福源里里長網站

10花博園區

花博園區是以軟埤溪為主規劃的帶狀綠地,為豐原的最大親水公園。流水自頂角潭直下,最終回歸大甲溪,早期以此處為葫蘆墩圳的排洪道,後經整理兩岸環境再廣植花草樹木,幾年間綠意盎然。河道也重新整治為親水空間,調節空氣品質。近年來,寬廣的空間帶動新的豐原。

10跳石海岸

由金山至石門間的海岸線,散布著大量的礫石,其生成源自於八十萬年前大屯火山群噴發的岩漿,這些火成岩經長久的海浪沖蝕形成大小不一的渾圓礫石,為十分獨特的火山海岸景觀。在淡金公路開通之前,往來在金山與石門間的居民必須在於退潮後在礫石間跳躍前進,因而有「跳石海岸」之稱。

11石雲森林步道

龜山區石雲路底,有座倚山而建的百年古剎石雲寺,海拔220公尺。距離廟前約數公尺路邊有座木造涼亭,即為石雲森林步道入口,步道因石雲禪寺而得名,由兔子坑社區發展協會認養維護。

步道全長不到900公尺,為福源山步道的支線,入口海拔約200公尺,起步是一段緩坡向上的枕木階梯,右上方有片綠意盎然的岩壁,觀音座蓮、姑婆芋、水同木等長滿山谷。枕木階梯緊接著接上原始土路山徑,兩旁林木蓊鬱,菲律賓榕、森氏紅淡比、相思樹、香楠等大樹以及臺灣山桂花、華八仙、九節木等灌木,形成茂密森林。未幾右邊出現一棟廢棄斑駁僅餘石砌牆壁的房屋,牆上長滿爬藤和蕨類植物。不久左邊出現一片綠竹林,右邊是一塊平整的水泥地,其中有座簡單古樸的小土地公廟,底座與屋頂是水泥,廟身由磚塊堆砌,刷上紅漆,廟門兩旁寫有對聯「福德鎮山保萬民」、「神威顯福賜敬人」。

續往前,左邊出現一條長形凹地,因潮濕的環境,凹地邊長著幾棵大茄苳。潮濕背風的山徑,讓九芎、茄苳、山棕、菲律賓榕等植物生長良好。不久平緩的山路變成上坡,往上即到海拔308公尺的分岔稜線,往右接福源山步道,往左可達海拔361公尺的鶯歌、龜山、樹林交界的望湖山百年大榕樹觀景臺。這是一條值得大家尋幽訪勝的優質步道。

參考資料:石雲寺總幹事口述

12大板根

沿著烏塗溪畔走,有許多菇類,如夜光茸等等,但最能一眼就看到就屬大板根,盤根錯節,結實樹幹,不知樹立多少寒暑,又有多少遊客於下逗留。

14百年茄苳樹

相傳通往頭寮的古道,在地稱為「十一指崎」,是一位有十一隻指頭的耆老所開闢的迷你山徑。而通往十一指古道的入口處,就有一棵樹齡170多年的老茄苳樹,樹高有20公尺,樹形高聳入天,樹幹也相當粗有4公尺,要四五個大人合圍。茄苳是臺灣低海拔常見的樹種,生性強健,生長快速,也是常見的園林美化樹種。老茄苳周邊遍布著高大的油桐樹,每年四五月桐花陸續盛開時,猶如四月雪般壯觀景象美不勝收,令人流連忘返。在義和農場前往十一指古道一路上,處處可見埤塘生態、古厝、圳溝,適合親子踏青、賞鳥,而夏日的夜晚,閃爍飛舞的螢火蟲,更是孩童們的最愛。

【茄苳是臺灣低海拔常見的樹種,生性強健,生長快速,也是常見的園林美化樹種。-方文樹、林炯任】

14草嶺山湧泉

草嶺山,標高347公尺,位於桃園大溪南方四公里處,緊鄰慈湖。草嶺山原本擁有茂密的森林,先民來此伐樟製腦,使山嶺變為光禿,後來芒草遍生,而被稱為「草嶺」。草嶺山是一個玄武岩組成的火山丘,由於其中含有高量的鹼土金屬,因而被稱為鹹性玄武岩,生成的年代大約在十餘萬年前,它不僅是桃園市唯一的一座火山丘,也是臺灣本島唯一的湧出型盾狀火山。

登草嶺山時,往下走打鐵寮古道,是早期運送樟腦的重要通道。途中會經過東興橋,橋下有草嶺溪支流,經過多年沖刷,形成大小壺穴地形。此外,沿著山腳下,在白石埤至牛角湳埤之間的自然河道的圳路上,分布著許多天然湧泉池,為村人生活使用,是珍貴的水資源。

15八瑤灣

1871年,兩艘來自宮古島要前往琉球王國首府那霸上繳年貢的乘船,因遭遇颶風,其中一艘將貨物拋入海中,隨風漂流至八瑤灣(今滿州鄉港仔村)附近靠岸,船上原有69人,其中3人落海溺死,其餘66人登陸。

宮古島人欲往西尋求生路,進入了高士佛社的領域,找尋食物充飢;高士佛社人提供飲水及食物,但不知何故宮古島人逕自離開部落,高士佛社人追出,於雙溪口與之發生衝突,後有54名琉球人遭害,其餘12人則在保力庄鄧天保、楊友旺等人協助下,經鳳山抵達府城,再由台灣府城官船護送至福州琉球館;1872年6月得以歸國,史稱「琉球漂民事件」。

此一事件,日後成為1874年日本出兵侵台的藉口,為牡丹社事件發生的導火線。

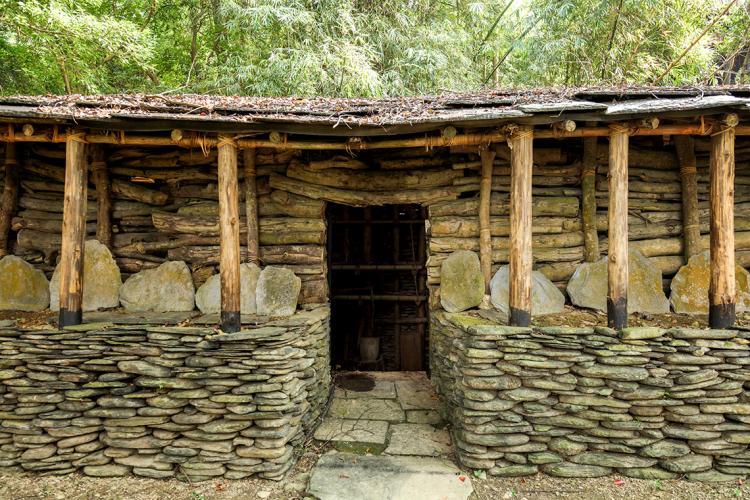

15卑南族傳統建築 Traditional Pinuyumayan Architecture

卑南族主要分佈在臺東平原、平原西側淺山山麓與花東縱谷南端的沖積平原,毗鄰阿美族、布農族、排灣族。卑南族傳統住屋分為公用及私,前者包括會所、宗家祖靈屋、瞭望台等;後者則為一般家屋、穀倉、女靈媒屋。

為保護部落安全,卑南族發展出「會所制度」,會所建築也為一大特色。 卑南族男子十二歲時進入少年會所 (takuvan),接受生活禮儀、神話傳說、族群歷史、手工藝及狩獵戰技的訓練,該訓練分為六個階段,由學長遂層管理下一級的孩于。

少年會所「畢業」後,即進入青年會所 (palakuan),接受為期三年的「苦刑期」訓練,不管任何季節都是赤裸上身,只圍一條短裙,必須擔負各項粗重的工作,三年苦訓後才能戴花冠、結交異性朋友,成為真正的卑南青年,然卑南八社的青年會所制度已經消失。

15望湖山百年大榕樹

龜崙嶺山系,橫跨新北市鶯歌、樹林和桃園龜山,從鶯歌多條步道起登都可上到山脈稜線上,在鶯歌這邊被命名為光明山稜線,最高點為海拔361公尺的望湖山,係鶯歌最高峰。此處建有觀景臺,山路四通八達,可接福源步道通往龜山,中途可下到鶯歌中湖、東湖等地,也可從民和街開車直達。腹地視野遼闊,綿延不絕的青翠山巒展現眼前。此觀景臺旁有一棵至少數百歲的大榕樹,先前曾被稱為「千年大榕樹」。後來經鶯歌區公所鑑定,粗估為350歲左右。

榕樹耐乾、耐陽、耐濕、耐貧瘠,不挑剔生存的環境,會依據自己生長的地方,適度調整應該生長的方式,比如在冷洌海風吹襲下的海岸附近,或者受風的山頂,榕樹為了生存,會矮化且枝椏橫斜延展,以減少受風面和撞擊點,加上氣生根,根根垂懸,如接觸地面,氣生根會轉變成一枝枝支柱根,讓榕樹輕易就可「一樹成林」,盤據整個森林,不易撼動。

此棵榕樹樹幹壯碩雄偉,樹冠寬闊約數公尺,枝條多,一條條橫跨山頂,非常壯觀,因生長之地恰好橫跨鶯歌、樹林、龜山交界,其歸屬曾引發爭議,現確定屬於新北鶯歌地界,原本雜亂不堪的榕樹周遭,目前已加以整頓,還其乾淨清爽的空間,只餘樹下一座刷紅色油漆的鐵皮小廟。

16噶瑪蘭族傳統建築 Traditional Kavalan Architecture

噶瑪蘭族因為漢化極深,傳統建築已消失殆盡,然根據文獻所述,平埔族群中凱達格蘭、雷朗、噶瑪蘭三族的家屋在清初尚保存有南島語族文化的主要特質,例如「干欄」:架在樁上的屋舍,即為其一。根據《噶瑪蘭廳志》記載,當時噶瑪蘭人的家屋是將大木頭挖空倒覆為頂,上下貼茅,用竹木加以支撐,清中葉後其家屋多改以茅草為頂,與土磚牆茅草頂的漢式屋舍相似。

17阿美族傳統建築 Traditional Amis Architecture

與其他原住民族相較,阿美族人口較多,聚落規模較大。為維護全體部落居民的安危,部落周圍以竹製圍籬防禦,幾乎所有部落都會設置瞭望臺,然此兩類部落景觀己不再。

過去一般家屋以住屋、畜舍、穀倉等組成,房屋形式因分佈地區而異。除家屋外,集會所佔有重要地位。 阿美族傳統家屋以長方型木材為樑柱,竹或木板為壁面,屋頂覆以茅草,主要有下列二種型態:

1北部的單室正門式,如太巴朗或大港口的住家。

2.南部的複室側門式,如馬蘭社住家。

Compared with other indigenous peoples, the Amis have a larger population and hence, a larger settlement. In order to maintain the safety of all residents, bamboo fences are erected for the defense around the tribe, and almost all tribes have watchtowers. Today, such scenery is no longer available.

In the past, a residence consisted of a house, shed, barn and so on. In addition to the home, the assembly hall plays the most important role.The form of houses varied according to the distribution area. A traditional Amis family house is made of rectangular wood as beams and columns, bamboo or wooden boards as walls, and the roof is covered with thatch. There are two main types of houses:

1. North Taiwan: Open space with one entrance, such as the houses of Tiberias or Grand Harbour.

2. South Taiwan: House with indoor partitions and side door, such as the houses of the Malan Society.

18雅美族(達悟族)傳統建築 Traditional Yami (Tao) Architecture

因應蘭嶼熱帶海洋性炎熱氣候,無高山屏障之地形,雅美祖先發明主體位於地面下,地面上僅見屋頂之「豎穴式住屋」,此設計冬暖夏涼,強風可順屋頂坡度而下,不易嚴重損壞;以卵石鋪陳地基,利於雨水滲透以防積水。

雅美男子除維持家計外,就屬建造家屋最為重要。

In response to the tropical oceanic hot climate of Orchid Island and the steep mountain, hilly terrain, Yami (Tao)’s ancestors have invented the semi-underground houses. The main body of the house is under the ground, and only the roof can be seen above ground. This design allows strong wind to flow over the roof, keeps the house warm in winter and cool in summer. The foundation is paved with pebbles, which is conducive to the penetration of rainwater to prevent water accumulation. Building a house is most important for Yami (Tao) men.

19撒奇萊雅族傳統建築 Traditional Sakizaya Architecture

撒奇萊雅族原歸屬為阿美族,2007年1月17日正名,主要分佈於花蓮縣花蓮市、新城鄉、瑞穗鄉以及豐濱鄉等地。

其主屋係矩形平地式,結構柱材多為茄苳樹、楠木、杉木,牆材主為木板及竹子,屋頂斜樑以「穿」式與柱子組合,即斜樑崁入穿越柱頭,以木栓固定,橫樑安置處則以藤繫之並鋪設竹子或是菅蓁;屋頂樣式為前後兩斜坡的茅草屋頂。

早期族人為集居狀態,聚落外圍種植濃密的刺竹林便於防衛,並建築高聳的瞭望臺,觀察敵情。

The Sakizaya people were originally grouped as part of the Amis until 2007. They are mainly distributed in Hualien City, Xincheng Township, Ruisui Township and Fengbin Township in Hualien County.

Traditionally, the main house is on a flat rectangular ground. The structural pillars are mostly of timber from bishop wood, Phoebe zhennan, and Chinese fir, and the walls are mainly wooden boards and bamboo fixed with bolts. Where the beams are placed, they are tied with rattan and laid with bamboo or silvergrass. It has a thatched roof with slopes at the front and back.

In the early days, the people lived in a concentrated settlement. They planted a dense thorn bamboo forest around the settlement to facilitate defence, and built a watchtower for observing the enemy.

2-03鳶山彩壁

鳶山彩壁位於鳶山堰上永安宮上切之山徑上,岩壁上彩色條紋有如名畫家打翻的調色盤,與屏東的哈尤溪彩壁齊名。

登山路徑相連著鳶山岩、鳶尾山、鳶山/福德坑山(台灣小百岳)、五十分山等陵線上,可眺望大漢溪石階之埔地地形,視野極為遼闊。

初來乍到無不驚嘆這鳶山彩壁自然繽紛岩壁之美。鳶山每到五月滿山雪桐舞春風,山徑猶如布滿桐花之地毯,美不勝收呀!鳶山彩壁及四季雲彩大景,目前已然是登臨三峽山林網美及攝影名師必訪之聖地。

20賽夏族傳統建築 Traditional Saisiyat Architecture

賽夏族發源於大霸尖山,洪水時期,遷徙到阿里山附近,隨後曾落腳竹南、後龍、竹北、北埔等地,最後抵達現居地南庄鄉與五峰鄉。

現居地盛產竹子,並毗鄰泰雅族與客家人,因此生活習慣與居住空間均受

此影響。

賽夏族傳統家屋為長方形地基,以粗竹或原木為柱,壁面以竹搭成,屋頂覆以竹片或茅草。

在漢人影響下,房屋內部由原有單一空間,漸轉變為具隔間設計,並於正廳設置祖先牌位。

賽夏族傳統建築要素,以住屋正室內設有火塘取暖與烹煮食物,及屋門出入口倒掛動物下顎骨的獸骨架,最具象徵意義,但目前獸骨架已不復存在。

Saisiyat people originated from Mount Dabajian. During the flood period, they migrated to the vicinity of Alishan, and then settled in Zhunan, Houlong, Zhubei, Beipu and other places, and finally arrived in Nanzhuang Township and Wufeng Township where they now live. Since they are living adjacent to the Atayal and Hakka people and that the area is rich in bamboo, their living habits are greatly influenced by it. The traditional houses of the Saisiyat people have a rectangular foundation, with thick bamboo or logs as columns, bamboo walls, and thatch roof.

Under the influence of the Han people, the house interior gradually transformed from a single-room structure to having partitions inside the house. The ancestral tablets that were placed in the main hall was also an influence from the Han people. Some traditional architectural elements of Saisiyat people include a fire pit in the main house for heating and cooking, and an animal-bone rack with hanging animal jawbones at the entrance and exit of the house .

21太魯閣族傳統建築 Traditional Truku Architecture

太魯閣族原劃歸泰雅族中的賽德克亞群,2004年通過成為臺灣第十二個原住民族。其發祥地為中央山脈白石山。約三、四百年前,因人口成長、獵場不足,而跨越中央山脈遷徙至花蓮,主要分佈於秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉的太魯閣溪、立霧溪、木瓜溪等河谷兩岸。因與泰雅族長久的淵源,兩族住家有相似之處,並於遷移之後發展出獨有特色。

如上所述,太魯閣族原居住於臺灣中部濁水溪上游的高山地帶,後遷徙至臺灣東部,因此,其建築略可分類為中部住家與遷移後的東部住家。

根據泰雅族與賽德克族的資料,推測太魯閣族家屋建有附屬建築,包含穀倉、豬舍與雞舍。

The Truku people were originally classified as the Sediq subgroup of the Atayal people. In 2004, they became the 12th officially recognised indigenous group in Taiwan. Its origin was from Mount Baishi in the central mountain range. About three or four hundred years ago, due to population growth and lack of hunting grounds, they migrated across the mountain ranges to Hualien, and distributed mainly in Xiulin Township, Wanrong Township, and on river valleys of Taroko River, Liwu River and Mugua River in Zhuoxi Township. According to the data of the Atayal and Sediq people, it is speculated that the Truku houses had ancillary buildings, including barns, pigsties and chicken coops.

21阿屘坑和金瓜坑

桃園大溪,在現今台灣人心目中,最為普遍之印象,可能為兩位故蔣總統之陵寢暫厝地;或者是盛產豆干及木雕工藝的文化小鎮,更遠的說,它曾是大漢溪水運及樟腦等產業輸運的北台重鎮。然而一般人可能不知道:大溪過去也曾是北臺灣重要的煤礦產區。

二戰末期,日本政府為因應戰爭大量之煤炭需求,大力獎勵開採煤礦,昭和19年出版之「大溪誌」記載,全大溪有八個礦區;現今永福里所屬之烏塗窟即有三處,在日本政府投降之前,烏塗窟之台陽礦業公司所屬海山礦業之月產量達8000公噸,而礦區即為今永福里之阿屘坑及金瓜坑。

阿屘坑及金瓜坑煤礦產業,原屬於日治時期臺陽礦業公司海山礦業所,戰後由台陽前員工楊證先生為主體,集資接手經營開採,1965年轉讓杜柏英先生,不幸於1970年發生事故而停工。後由許阿章先生承接經營,繼續開採至1989年撤收廢坑,是大溪所有礦坑中最晚收坑之礦場。金瓜坑之地名,據傳因此地當年遍植南瓜(台語為金瓜),而阿屘坑則因當年聘請來自瑞芳之阿萬師傅指導開礦,因而名為阿屘(萬)坑。

據本地親身經歷礦坑生活的耆老游天送先生描述:金瓜坑及阿屘坑所在地區,產業興盛時期工人有2000人以上。當時大溪街上尚無電力電燈等設備,此地區即自設發電設施而燈火通明。另外因應人口聚集而生成周邊行業,開有一家戲院,工人下班後消遣娛樂的酒家林立,可說是夜夜笙歌、繁華一山城。現位於台三線旁之永福國小,前身即昭和8年(1933)設立於此地之「金瓜坑語言練習會」。

參考資料:1.永福風華 謝維修 2010.3編撰

22賽德克族傳統建築 Traditional Sediq Architecture

賽德克族傳統建築主要有部落家屋、穀倉、望樓、門牆及耕作地住屋等,後來還發展出集薪茅屋、牛舍、豬舍及雞舍。

其傳統住屋有兩種型式,一為半穴式的木造住屋,為傳統住屋原型;二為因應遷徙之便而發展之竹屋。

賽德克族遷徙主因是部落與耕作地相距愈來愈遠,往返費時費力且壓縮耕作的時間。爰以漸次遷徙方式入住新居地,新家屋都是部落族人相互幫忙攜手築成,展現部落意集體意識。

賽德克族「半穴式」的部落家屋,係於建地向下挖掘約1.5至2公尺之方形或長方形地基後,續於坑形地面上立柱興建,爰該類家屋約有一半形體位於地面之下;屋內陳設簡樸,一般會有兩個三腳式爐灶,一個用於烹食,置於稍靠裡側的牆邊,另一個用以取暖,置於屋內中央的位置。

The traditional buildings of the Sediq people mainly include family houses, barns, watchtowers, gate fences and houses on farming land. Later, they developed other buildings such as a cow shed, pigsty and chicken coop. There are two types of traditional houses, one is a half-underground wooden house and the other is a bamboo house, which emerged as a result of migration.

Their half-underground houses are constructed by excavating a square or rectangular foundation of about 1.5 to 2 meters deep, followed by the construction of pillars on the foundation. These houses have simple furnishings. Generally there are two three-legged stoves. One is used for cooking that is placed by the wall, and the other is used for heating, which is placed in the center of the house.

23泰雅族傳統建築 Traditional Atayal Architecture

泰雅族住家功能完備,有家屋、穀倉、豬舍、雞舍、獸骨架、敵首棚及望樓。其材質與型式可分為下列四種型式:

(一)中部穴坑式住家:係半穴式的住屋,以長條形積木橫置為牆,屋頂的材質有頁岩石板、檜木皮底加石板鋪面與木條固定、檜木皮或白茅等。

(二)西部半圓形屋頂住家:四周壁面為積木式,最大特色為半圓形屋頂,材質係拱形木板覆以茅草。

(三)東部竹壁住家:竹材為壁、茅草為頂。

(四)西北部複室住家:竹材為壁面,係唯一有複室隔間的泰雅族建築。

Traditional Atayal houses were fully functional. Each family house comes with a barn, pigsties, chicken coops, animal skeleton racks, sheds for enemy heads and a watchtower. The material used and the house type can be divided into the following four categories:

(1) Central Taiwan: Half-underground house. The house has a half-underground foundation with long-shaped building blocks placed horizontally as walls. The roof is made of slates, and the floor is of cypress veneer and slate pavement, fixed with wooden strips.

(2) West Taiwan: Semi-circular roof house. The walls are in the form of building blocks, and the most prominent feature is the semi-circular roof, which is made of arched planks covered with thatch.

(3) East Taiwan: Bamboo house. House with bamboo walls and thatch roof.

(4) Northwest Taiwan: House with separate rooms. House with bamboo walls, and is the only Atayal building with interior partitions.

23草嶺山/盾狀火山

草嶺山,標高347公尺,位於桃園大溪南方四公里處,緊鄰慈湖。草嶺山原本擁有茂密的森林,先民來此伐樟製腦,使山嶺變為光禿,後來芒草遍生,而被稱為「草嶺」。草嶺山是一個玄武岩組成的火山丘,由於其中含有高量的鹼土金屬,因而被稱為鹹性玄武岩,生成的年代大約在十餘萬年前,它不僅是桃園市唯一的一座火山丘,也是臺灣本島唯一的湧出型盾狀火山。

登草嶺山時,可從草嶺山縱走白石山、石龜坑山、百吉林蔭步道,或往下走打鐵寮古道,途中會經過東興橋,東興橋是日治大正15年(1926)興建的糯米橋。打鐵寮古道位於大溪三層附近,在白石埤至牛角湳埤之間的自然河道的圳路上,是昔日大溪與復興巴陵之間往來的聯絡道路,也是樟腦重要的運送通道。

【草嶺山原本擁有茂密的森林,先民來此伐樟製腦,使山嶺變為光禿,後來芒草遍生,而被稱為「草嶺」。-方文樹、林炯任】

28鶯歌石

鶯歌石是鶯歌的重要地標,不同時期出現同音卻不同字的情形。最早出現在地圖和文獻上的是在乾隆5年(1741),淡水廳上的「鶯哥石」;同治10年(1871)《淡水廳志》出現「鷹哥石庄」;淡水廳地圖則寫「嬰哥山石」、「英哥山」等。

此巨石突出於光明山北端山脈,經地質學家探勘後,鑑定鶯歌石的地質為沈積砂岩。昔日石塊上長滿島榕、薜荔等植物,形狀宛如無嘴喙的鸚鵡而得名,後因怕島榕等植物根部盤據會加速石塊崩裂,故加以鏟除殆盡。

石塊下方洞內有一石碑,刻著「鸚哥鳥名,石狀如鳥,故稱鸚哥石,鸚哥與鶯歌同音,今稱鶯歌者誤也,昭和二年(現塗改成民國十六年)十月一日鶯歌庄長黃純青記,海山郡守李讚生書」。鶯歌地名也源自此石,從清朝至今因音同而有變化:鶯哥石/鷹哥石庄/嬰哥石山/英哥山/鶯歌。石塊表面一側有大小不一的孔洞,是日積月累所形成的壺穴,四週則滿佈牡蠣貝殼化石和生痕化石。下方孔洞據傳曾有貝塚化石,現洞裡有人供奉神像。由孫龍步道中途沿樓梯而上,即可到達鶯歌石觀景台,視野遼闊可遠眺三峽、樹林、土城等地區,高樓林立的北大特區、車流不斷的高速公路、青翠的鳶山、蜿蜒的大漢溪,盡展眼前,美不勝收。

參考資料:楊國龍,《鶯歌聚落變遷史》,新北:社團法人新北市環境文教協會,2020。

29孫龍步道

孫龍步道,全長2.5公里,原是運煤的輕便臺車道。昭和4年(1929),臺中豐原人賴森林來到鶯歌,參與創立三友炭礦株式會社,開發鶯歌煤礦。昭和10年(1935),創立互益煤礦,礦區在鶯歌石山區,互益一坑位於中正一路269巷內慈惠堂後方,互益二坑在建德二巷盡頭,現僅存隧道口,位在孫龍步道途中。

民國71年(1982),煤礦停止開採,臺車道就此荒廢。民國76年,整建為步道,歷經數次修整,最近一次在民國111年8月25日完工,前段刨除柏油改用白色混擬土鋪面,平坦好走且林木掩映,風景宜人。因步道銜接宏德宮(主神孫臏)與碧龍宮,故名孫龍步道。步道旁有多棵青剛櫟大樹,還有臺灣原生種櫻花刺葉桂櫻,沿途有紅楠、苦楝、香楠、相思樹、油桐、軟毛柿等樹。前段路北鶯里長整建了菜園、花圃、搭建花架種植炮仗花,還新建臺車道和臺車,讓遊客緬懷舊時的煤礦產業。

孫龍步道原為互益二坑臺車道,宏德宮原為互益一坑的礦埕,步道中途有階梯直上鶯歌石觀景臺,可遠眺三峽、土城、樹林地區。續行可至農林禪寺,亦有極佳觀景視野,大漢溪、鶯歌運動中心、新北市美術館、捷運工程近在眼前。途經二坑隧道,隧道上方和隧道口均可見清晰的貝殼化石。過隧道不久即接建德巷,續往左可到達碧龍宮。

參考資料:

碧龍宮官網 www.bilong.org.tw

林明德,《鶯歌仙境碧龍宮》 ,臺北:中華民俗藝術基金會出版,2018。

30基隆火山群

雞母嶺是火山噴出岩體

基隆火山群約為距今170-88萬年前所形成,火山體有基隆山、九份、金瓜石、武丹坑、草山及雞母嶺等,其中雞母嶺與草山為噴出岩體,其它則為原侵入岩體受侵蝕而露出於地表。

雞母嶺火山體矗立於草山火山體的南緣,其結構由火山碎屑與石英安山岩熔岩所組成。自東南坡展開的岩層一路延伸,南抵土地公嶺,東接蚊子坑以南的海岸。這片地貌由火山灰、石英安山岩的岩屑及其風化沉積物所構築,並與周邊沉積岩的碎屑交織混融,形成獨特而複雜的地質景觀 。

貢寮區的美豔山(又名北火炎山)海拔高度161公尺與當地的火炎山(又名澳底尖)海拔高度153公尺皆屬於基隆火山群東南延伸區的火山型地形,主要由石英安山岩與火山碎屑岩構成。

這不是普通的大石頭,這是來自百萬年前火山的心臟。

你眼前這顆石頭,曾是岩漿流動的證據。

你腳下這塊石頭,是百萬年前火山的餘燼。

透過在地的山林、岩石與生活痕跡,基隆火山群不再只是地圖上的名字,而是可以觸摸、觀看、互動、想像的存在。這些大石頭不只是地質證據,更是火山歷史與人文記憶的交集點,值得我們一同探索、守護與再詮釋。

「你剛剛站的地方,不只是一塊石頭;那是地球百萬年前的情緒,是一段歷史的心跳。」

備註:本資料若有出入敬請提供修正。>>

32兔坑溪—鶯歌溪/西比亞溪

鶯歌溪,又名兔子坑溪、大湖溪、西比亞溪,是屬於大科崁溪(大漢溪)支流的北部河川之一,集水區範圍計21.01平方公里,包括新北市鶯歌區及桃園市龜山區,主流長度約為8.5公里,主要有鶯歌支線、尖山支線、圳子頭坑支線、福源排水及鶯歌分線等,目前是經濟部水利署第十河川局管理的中央管區排,為龜山、鶯歌地區重要的區域排水。

整條溪流至鶯歌橋處呈漏斗狀,近年特殊天候不時發生瞬間劇烈強降雨,且靠近鶯桃路94巷處河寬僅有13公尺,每逢暴雨河水暴漲,經濟部水利署第十河川局提出整治計畫將河寬拓寬至19公尺,大幅改善下游淹水情形。

溪流源頭自龜山區兔坑里的兔子坑溪,及流經鶯歌大湖地區而有大湖溪等別名,另有一特別別名西比亞溪,初聽此名會誤以為是平埔族留下的舊稱,或因污染嚴重生態全無彷若死埤仔,其實是因為鶯歌當地水埤順序而得名。自大湖路段余厝大彎稱頭埤(thâu-pi)、向下直行下國華路大坡前的前太子窯業延至六丈橋一帶稱二埤(jī-pi)、三埤(sann-pi),而消防隊旁水埤稱四埤(sì-pi),是閩南話的四號埤仔,加以美化便成了西比亞溪。

隨著社區環保意識的抬頭,鶯歌溪沿途各區里紛紛成立巡守隊,而政府積極的整治及即時監控也慢慢看到效果,溪流生態緩慢著在回復往昔的風采。

參考資料:

經濟部水利署—北桃地區鶯歌溪排水整治及環境營造規劃 https://www-ws.wra.gov.tw

公視—我們的島—鶯歌溪系列報導 https://ourisland.pts.org.tw

32日出東海

雞母嶺觀日出,節氣方位弧的凝望

在雞母嶺的山頂,想像一條順著海平面鋪展的日出方位參考弧線,如同一把古老的日晷,刻印著二十四節氣中二個關鍵節氣:夏至與冬至。這二個刻度,指向太陽升起的最北與最南的方位,也指向時間在自然中緩慢行走的腳步。

站在這條弧線前,不只是在看日出,而是感受365天與自然晨曦的對話。

夏至,是自然的轉身點,東北(金沙灣方向)

夏至(6月21日或22日)是北半球一年中白晝最長,黑夜最短的一天,也是轉變的開始。盛陽炙熱,萬物在此時充分綻放,完成一整年的陽氣積累。

然而,光明的極致之後,陰影便將漸長。夏至的日出,不只是耀眼,更像榮耀後的沉靜,提醒我們:光的退去,也是另一段節奏的展開。

站在雞母嶺高處,看著太陽升起,不只是凝視光亮,而是在感受天地的律動,宇宙的呼吸。這片刻,也讓旅人心中浮現這一年累積的努力與熱情。

冬至,是光陰的輪替點,東南(澳底、卯澳方向)

冬至(12月21日或22日)是北半球一年中白晝最短,黑夜最長的一天,也是轉折的時刻。嚴寒籠罩,大地沉寂,萬物在此時積蓄力量,準備迎接新一輪的生機。

然而,黑暗的極致之後,光明便將漸長。冬至的日出,不只是清冷,更像希望的前奏,提醒我們:最深的靜默,也是新光誕生的起點。

站在雞母嶺高處,看著太陽緩緩升起,不只是凝望光影,而是在感受天地的輪替,心底的信念。這片刻,也讓旅人明白,所有等待,終將迎來光明的歸來。

節氣的轉換,旅人的心情,這條日出方位弧線是一年旅程的心靈座標。無論何時來到這裡,站上這條弧線前,望著太陽升起,你都會與當下節氣的日出在雞母嶺相遇,也與自己心靈對話。或許冬季的日出是隱藏在濃霧雨中,也是一種等待的美。

備註:本資料若有出入敬請提供修正。>>

[來趣體驗生活]

◼體驗項目:慢旅日、草坪野餐、水階梯導覽、親子閱讀等等

◼體驗日期:不定期舉辦,請關注「遇見雞母嶺」FB粉專、「遇見雞母嶺」官網。

33二甲九圳

二甲九,係因墾地二甲九分而有此稱。最早入墾者,據傳為清康熙年間泉州人陳瑜,其先墾殖鶯歌區內臨近大漢溪的南靖一帶,後擴及至二甲地區,在該地開得二甲九分地。二甲九位於今鳶山攔河堰北岸,屬二甲里,里名即由來於此。

乾隆16年(1751),原在中部拓墾有成的張方大與吳洛、馬詔文合組「張吳文」墾號,入墾海山庄(今樹林一帶)。乾隆22年(1757),馬詔文退股;乾隆26年(1761),吳洛與張方大拆股,另立墾號「吳濟盛」,張方大則以「張必榮」為號。乾隆31年(1766),「張必榮」、「吳濟盛」合其佃戶開鑿福安陂,此圳即自二甲九引大漢溪(舊稱擺接溪)水,以灌溉海山堡內上自石頭溪、下至三角埔之3百餘甲田地。

早期先民維生多以農業生產為主,灌溉水源便是經濟命脈,二甲九圳灌溉了二甲九鄰近許多良田,為重要的農業灌溉渠道,現屬桃園農田水利會管理,臨近大漢溪,位於板新水廠上游。

參考資料:

水利署網站 https://www.iatyu.nat.gov.tw/view.php?theme=web_structure&id=65

蘇泓欽議員部落格《鶯歌鎮志》https://26795195.com/%E9%B6%AF%E6%AD%8C%E9%8E%AE%E8%AA%8C?start=40

34大嵙崁溪

大漢溪原名為大姑陷溪,源自於平埔族霄裡社人稱其為Takoham之音譯,其源流名為塔克金溪(泰崗溪),位於新竹縣尖石鄉境內,發源於品田山北側,至桃園下巴陵與另一支流三光溪會合後,始稱大漢溪。此後流經桃園大溪、新北市三峽、鶯歌、樹林、土城、板橋、新莊,最後於板橋江子翠與新店溪匯流合稱淡水河,全長135公里,是淡水河主要支流。

大正9年(1920),日本政府將大嵙崁地名改為大溪,但仍保留大嵙崁溪名稱。民國55年(1966)12月,行政院核准由臺灣省政府提報將大嵙崁溪改為大漢溪。

清同治年間《淡水廳志》有文:「擺接渡,往來新莊;上通大嵙崁三坑仔,下達淡水港」。可見當時大嵙崁至淡水之間有舟楫水運之利,擺接渡應即現在鶯歌、三峽至新莊一帶的大嵙崁溪流域。

鶯歌原有二甲九河運碼頭,創立於咸豐11年(1861),為當時大嵙崁溪的重要中站。稍晚亦有鳶山碼頭,聯繫鶯歌石、尖山、桃仔園及三角湧等地。戰後時期二甲九及鳶山兩個碼頭全由河運改為津渡,也就是渡船頭。鳶山為義渡(不收費),每年由三峽鎮公所編列預算支應;二甲九為民渡,由鶯歌鎮公所發包私人經營。後因三鶯橋興建,兩個津渡功能亦隨之減退,最終於民國53年(1964)結束,百年大嵙崁溪河運風光自此不復再現。

參考資料:

戀戀鶯歌/勝跡、遺址、古宅古窯調查報告 https://catalog.digitalarchives.tw/item/00/65/dc/7a.html

清・姚瑩,〈臺北道里記〉

《2020大三鶯走路節/賞遊新莊海山頭》

維基百科 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%A4%A7%E6%BC%A2%E6%BA%AA

《鶯歌鄉土誌》https://library.haishan.ntpu.edu.tw/%E9%B6%AF%E6%AD%8C%E9%84%89%E5%9C%9F%E8%AA%8C/

王世慶,《淡水河流域河港水運史》,臺北:中央研究院人文社會科學研究中心,1998。

34排灣族傳統建築 Traditional Paiwan Architecture

排灣族分佈廣闊,建材使用因地域性而異;因階級制度明顯,爰聚落貴族與平民家屋差異甚大,為一特色。

貴族家屋前橫楣有雕刻,前庭寬廣,設有臺座,上有神柱,室內中柱與床柱刻有祖先雕像,屋前部床臺與後內壁專放陶罐設計,是平民家屋不會有的設施。

家屋基本上可分為兩種基本型態:

一是石板建造,無論牆砌、庭院、屋頂全使用石材。

大門開於正面偏右或偏左的,入口極小,須低頭始能進入,惟入內後豁然開朗。北、中排灣屬之。

一是以木板或石板為牆面,屋頂覆以茅草。大門開於正面中央或兩側,亦可能有三個入口。南排灣、東排灣屬之。

另牡丹鄉排灣族受漢人影響利用土角為牆。

The Paiwan ethnic group has a wide distribution, and the use of building materials varies according to the region. Due to the obvious class system, there is a big difference between the nobles and the commoners, which is a characteristic.

There are carvings on the lintel in front of the noble house, the front courtyard is wide, there is a pedestal, and there are god columns on it. There will be facilities.

There are basically two basic types of houses:

The first is the construction of slate, whether the walls, courtyards, and roofs are all made of stone.

The door opens to the right or left of the front. The entrance is very small. You have to bow your head to enter, but you will suddenly be enlightened after entering. North and Zhong Pai Bay belong to it.

One is to use wood or slate as the wall, and the roof is covered with thatch. Doors open in the center or on both sides of the front, and there may also be three entrances. South Paiwan and East Paiwan belong to it.

In addition, the Paiwan people in Mudan Township were influenced by the Han people to use the soil corners as walls.

35邵族傳統建築 Traditional Thao Architecture

邵族族名源自邵族語thao(thaw)而來,意指「人」。邵族祖居地被稱為「水沙連」,該地自然生態豐富,也孕育出邵族人獨特的文化。

邵族現居日月潭一帶,戶數大約60餘戶,人口數約500人,是臺灣最袖珍的原住民族。

邵族的住屋可以分為私用家屋及公用會所,祖靈屋在舉行重要祭典時才會興建,平常難以一窺堂奧。

邵族傳統家屋以方形或長方形為基地,「兩坡式」屋頂覆以茅草,牆壁以竹編居多。建築材料以木材、竹子、石片等自然材質為主。漢人文化影響,開始使用土角、瓦片等,經過日治時期及現代生活洗禮,現房舍多為鋼筋混泥土所造,與漢人住家無異。(250字)

The Thao name comes from the Thao word thaw (thaw), which means "people". The ancestral home of the Thao people is called "Shuishalian", which is rich in natural ecology and nurtures the unique culture of the Thao people.

The Thao people now live in the area around Sun Moon Lake, with more than 60 households and a population of about 500 people. They are the most compact aborigines in Taiwan.

Thao houses can be divided into private houses and public clubs. The ancestral house is only built when important ceremonies are held, and it is usually difficult to see the mystery.

The Thao traditional house is based on a square or rectangle, with a "two-sloped" roof covered with thatch, and most of the walls are made of bamboo. The building materials are mainly natural materials such as wood, bamboo and stone chips. Influenced by the culture of the Han people, they began to use earth corners, tiles, etc. After the baptism of the Japanese occupation period and modern life, the current houses are mostly made of reinforced concrete, which is no different from the houses of the Han people.

36魯凱族傳統建築 Traditional Rukai Architecture

魯凱族的家屋以「石板屋」最具代表性,但並非所有的魯凱族人都居住於石板屋中,因為魯凱族有東魯凱群、西魯凱群以及下三社群等三大族群,生活環境的差異使得他們也發展出不同的聚落與文化。

西魯凱族群以及下三社族群居住於臺灣南部地區的低海拔山區,氣候炎熱、潮濕,同時因為雨量多,當地多黏板岩質的土壤容易崩落,因此魯凱族發展出以崩落石板為建材的石板屋,不僅善用自然資源,同時石板屋冬暖夏涼,適合當地的氣候,石板屋可說是魯凱族獨特生活智慧的展現。

東魯凯群就因為石板取得不易,而以木材、竹子為主要房屋建材,同時因為強敵環伺而發展出青少年集會所。

37卡那卡那富族傳統建築 Traditional Kanakanavu Architecture

卡那卡那富族主要分佈在高雄市那瑪夏區,過去歸屬於鄒族,2014年6月26日,正名為卡那卡那富族。

該族家屋主要建材為木柱、竹牆,及茅草屋頂。地基依地形有縱深與橫長型。室內有石灶、吊棚、床,據文獻紀錄,室內還有埋葬先人的場所。橫長型家屋前面中央設置正門,兩側壁面各開側門,為兩坡斜面式,短垣高頂,爐灶設於側門內,灶上有吊棚,用以存放食具或烤乾肉類,並另掛木鈎加置吊棚,以擋塵土。房屋另三隅配置茅菅編成之床,床架為竹製,外繞茅菅,室內後壁懸掛獸骨。

Kanakanavu people are mainly distributed in the Namaxia district of Kaohsiung City. In the past, they were categorized as the Tsou (Cou) tribe. On June 26, 2014, they were officially recognised as Kanakanavu.

The main materials used in building this house are wooden pillars, bamboo walls, and thatched roofs. The shape of the foundation depends on the terrain. Inside the house, there are stone stoves, hanging shelves and beds. According to literature records, there is a place inside for burying ancestors.

38鄒族傳統建築 Traditional Tsou (Cou) Architecture

鄒族生活空間及領地以家族為標界,如某條溪流上游是莊家所有,下游是溫家所有,某獵場屬於汪家所有等,更鞏固了家族間的關係。

鄒族是以男性為主的社會,男子集會所為部落的地標,家屋使用亦反映性別分野,例如阿里山鄒族的將面向家屋東方的前門定義為男性出入口,西方的後門為女性出入口。

該族傳統住屋以茅草搭蓋,主屋旁設有獸骨架(hufu)做為放獸骨、武器和各種禁忌品之處,女性不得接近。

The living space and territory of the Tsou (Cou) people are demarcated by lineage groups. For example, the upstream of a certain stream is owned by the Zhuang family, the downstream is owned by the Wen family, and the hunting ground is owned by the Wang family, which further consolidates the relationship between the families.

Tsou (Cou) has a patriarchal society and the use of buildings is reflected by it. For example, the east-facing door is the front entrance used by men only, while the door facing west is the back door used by women. Also, there is a space next to the house for placing animal skulls, weapons and various forbidden items, which women are not allowed to approach. The men's assembly hall, in particular, is the landmark of the tribe. It is where men make decisions for the tribe and so women are not allowed inside.

39拉阿魯哇族傳統建築 Traditional Hla'alua Architecture

拉阿魯哇族主要分佈在高雄市桃源區及那瑪夏區,過去歸屬於鄒族,2014年6月26日,正名為拉阿魯阿族。

拉阿魯哇族的家屋平面為長方型平地式地基,前後兩斜坡式茅葺屋頂,牆壁以茅莖砌成。家屋外觀和結構與鄒族傳統橢圓形家屋相似,惟規模較小。正門入口位於右側,灶爐設於中央偏左或偏右,寢床對稱設於灶爐二側。

仿製重建1940年燕爾社之家屋,平面為矩形,設有兩處入口,床舖三張,無障壁,爐靠牆壁。

Hla’alua people are mainly distributed in Taoyuan and Namxia districts of Kaohsiung City. In the past, they were categorized as Tsou (Cou) people. On June 26, 2014, they were officially recognised as Hla’alua.

The traditional house sits on a flat rectangular foundation, has a thatched roof and walls. The appearance and structure of the house is similar to that of the Tsou (Cou)’s, but only smaller. The main entrance is located on the right, the stove is slightly right or left from the center, and the beds are placed symmetrically on both sides of the stove.

This house is a reconstruction of the 1940s house in Yan’er Village. It has a rectangular foundation, two entrances, three beds, no partition walls, and a stove against the wall.

4-1大板根森林溫泉酒店

「大板根森林溫泉渡假村」位於新北市三峽區大豹溪流域,渡假村佔地20公頃,前身在日治時代是臺灣最大的第一座製茶廠,擁有近百年歷史,渡假村內有日本皇室休閒渡假行館,花園、魚池、森林步道規劃完善,自然生態的保存非常完整,也因此保存了臺灣目前僅有的一片低海拔原始熱帶雨林。

40布農族傳統建築 Traditional Bunun Architecture

布農族主要分佈在埔里以南中央山脈及其東側,傳統住居地分佈在500至3000公尺之間,是臺灣原住民住居地最高的民族。傳統房屋材料包含板岩、木材、茅草、藤皮和檜木皮,並以板岩屋和檜木皮屋最具特色。

布農族傳統住屋窗戶少,建築低矮封閉,易於禦敵防獸;住家建築型態完備,除主屋外,有獨立的雞舍、豬舍,部落領袖的家屋旁還有敵首棚架。

布農族係山田燒墾與狩獵維生,因山田燒墾面積廣大,而出現散居的形式,農作與狩獵又需要較多勞力,大家庭制度應運而生。

該族是以男性(父親)為主的社會體系,子女們依興趣與專長各司其職。因此,一個布農住家常由幾個小家庭合組,也比其他族群大得多。

Bunun people are mainly distributed in the north, south and east of Puli Township, with traditional territory ranging from 500 to 3,000 meters above sea level. Hence, they are the highest-inhabiting ethnic group in Taiwan. Traditional building materials included slate stones, timber, thatch and rattan. Traditional Bunun houses have few windows and sit low on the ground to defend from dangerous creatures. Other than the main dwelling, there are separate chicken coops and pigsties. There is even a shed for placing enemies’ heads at the chief’s house.

Bunun people lived off agriculture and hunting. The slash and burn agricultural system required a large scale of land, which resulted in people living far apart. However, farming and hunting require a lot of labor, and so the people developed a system of extended family.

Bunun has a patriarchal society, and each child grows up with an interest or profession in different fields. Therefore, a Bunun dwelling usually consists of many small families, which are much larger than other ethnic groups.