基隆河畔數位走讀

《島都之河:匯流與共生,淡水河與臺北的百年互動》描繪了河流如何塑造臺北的城市命運。本路線以此為底稿,聚焦「與水共處」的在地記憶:在感潮、回淤與洪患的節律中,淡水—基隆河畔居民如何把風險化為秩序,用空間、制度與信仰累積出可長可久的水智慧。

行程依序自三腳渡碼頭開場,從「臺北最後一個碼頭」與紅線蟲黃金年代讀河上生計;次抵天德宮,認識臨水聚落的守護與遷移智慧;續至洲美屈原宮,由水仙尊王延伸至端午龍舟競渡的儀式節律。其後轉入社子島,在許英媽廟看見陰神信仰的安境弭禍,再走入李和興古宅與李忠記宅、中洲埔李宅,細讀抬高臺基、半樓仔與大梁鋪板等「垂直式避災」建築語彙;登臨社子島島頭公園,於兩河交會第一排觀察沖淤與治水轉折。終點至蘆洲李宅,以半樓仔與高臺基作結,把洪水高度化為空間刻度,串起下游住屋的韌性美學。

透過數位教材與現地踏查的雙軌體驗,參與者可一邊在手機上對讀歷史地圖、老照片與關鍵名詞(如感潮、回淤、分流比、半樓仔),一邊在現地量看堤線、臺基與水紋,將「看風景」轉為「讀證據」。我們不只講工程,也講制度與信仰如何落在日常——從端午龍舟到七月河祭、從陰廟酬神到家屋上樓——讓每一步路、每一次抬頭望向河面,都成為理解臺北與水長久協商的切面。

12

01士林三腳渡碼頭

士林三腳渡位於基隆河下游要衝,昔日承擔渡運與小型貨載轉運,被稱作「臺北最後一個碼頭」。臨水聚落的船戶、漁戶「逐水而居」,除了擺渡與捕撈,也發展出一套貼身的河上生計與天候知識。當地口耳相傳的諺語——「出虹跨干豆,風颱做尾後」,意指彩虹橫跨關渡,颱風將至,正是船夫憑長年觀察江面、雲勢與潮汐累積出的判斷準則,用來決定是否收網靠岸、暫停擺渡。

紅線蟲的黃金年代是三腳渡歷史上最特別的一章。1970–1980 年代,船夫在堀川(即日治「特一號排水溝」)匯入基隆河處,發現了耐汙性強的紅線蟲;起初作為養鴨飼料,隨後成為養鰻業的新寵。伴隨鰻價飆升,三腳渡一度躍升為全臺紅線蟲供應中心,在地人至今仍稱那段歲月為「黃金年代」。然而好景不長:河水污染持續加深,連紅線蟲也難以存活;加上鰻魚價格回落,這門捕撈生計終告落幕。三腳渡見證了淡水河流域養殖與環境變遷的此起彼落,成為極富歷史意義的河港記憶。

信仰與節俗面,三腳渡延續淡水河岸普遍的水仙尊王崇奉,並以端午龍船競渡作為信仰的身體化儀式:賽前在水面「做定」浮竹、終點立「浮旗」,鳴鑼相禮後順流競速,既祈安亦比勇。另一方面,與水共處也意味著對無常的敬畏——船夫素有水鬼信仰,每逢農曆七月在河上作業時,會依習俗向河面撒紙錢,告慰溺亡亡魂、祈求行舟平安。碼頭、紅線蟲、龍舟與諺語,共同拼出三腳渡的生活切片,亦讓人讀見臺北與河流最後一段貼身共生的日常。

02三腳渡天德宮(升降土地公)

士林三腳渡位於基隆河與番仔溝的交會處(後港墘),在1964 年淡水河防洪治本計畫第一期工程開工之前,曾是繁華的渡口,也曾有豐富漁產,現今則以「臺北最後一座碼頭」著稱。河畔的土地公廟「天德宮」,有一段曲折而有趣的歷史。1980年代大家樂盛行之際,撈捕紅線蟲的漁民時常在基隆河撿到被賭徒們求財不靈而丟棄的漂流神明,並將其送到天德宮重新供奉,因此廟裡神像極多。與此同時,天德宮因被防洪計畫劃在堤外,成為行水區中的違章建築,不時接到遷廟或拆廟的警告。面對洪水及市府拆除大隊的壓力,居民想到一個變通的辦法:必要時就連廟帶神一起抬離現場,後來甚至將小廟裝上輪子,方便移動。

約在2005 年間,居民集資為天德宮設計一座升降機,四角四支鐵柱,底下裝一底盤,將重達18 噸的廟放在上面。只要颱風警報發布,廟方人員就焚一柱清香默禱,後將廟升高。此一垂直式避災裝置通過官方的防汛測試,被允許原地保存,成為全臺唯一會坐電梯的土地公廟。

03洲美屈原宮

淡水河流域的河港聚落,長久奉祀「水仙尊王」,祈求航運與臨水生活的安穩;此一水神崇拜超越族群祖籍的分野,成為河濱居民共享的信仰型態。清代以來的艋舺與錫口(松山)皆立壇奉祀——艋舺水仙宮雖已不存、僅餘舊址碑,但松山慈祐宮後殿仍供奉水仙尊王,可見水運變遷之際,信仰延續以銘記河港盛景與求安之需。

在社子—洲尾(今北投洲美)一帶,泉、漳祖籍交錯,但對水仙尊王的共同奉祀,跨越了族群界線。人類學者岡田謙調查指出:洲尾屬漳州人優勢區,信仰中心為「洲美屈原宮」;而對岸社子浮洲仔的中心則為「浮洲景安宮」,同域的溪洲底與中洲埔多為泉州人。雖然清代族群間屢有紛爭,但因同居河濱、共祀水仙尊王,信仰成為跨祖籍的凝聚力量。

這份水神信仰也具體延伸為端午的龍舟競渡。岡田謙指出,競渡是水仙尊王祭祀的重要儀式,由臨水從事漁業或深受洪患的聚落共同維繫;洲尾地區關於競渡的史料尤豐,傳說早在1885年清法戰爭之前就已成形,地方俚語云:「西仔反進前就有扒,西仔來臺北叛的年又造新的」,並記載法軍攻臺失敗後,官員召集各地龍船於淡水競賽,最終洲尾勝出、被封「船王」。這些口述與記錄顯示,競渡不僅是節慶娛樂,更是凝聚河岸社群、回應水患環境的集體儀式。

洲尾競渡的操作細節亦有具體記述:比賽場地設於士林街洲尾沿岸基隆河,事前在水面「做定」(錘固浮竹)、於終點立「浮旗」(插紅旗之蕉幹),賽向順流而下、距離逾二百公尺;迎敵船時鳴鑼相禮、隨後「選定」比賽細節——儀式性的規範與互動,反映沿河社群透過比賽建立秩序與團結。

今日走進洲美屈原宮,仍可在正殿右壁見到「龍舟競渡」的浮雕,具象地把水信仰與端午民俗鎔鑄於廟宇美學之中;而更廣的流域視角也顯示,從艋舺、錫口到社子與洲尾,水仙尊王成為河港人群在災後縫合與認同形塑的核心象徵。端午競渡則將祈安、團結與臨水生活的技藝,化為共同身體的節律,延續至今。

04社子島

社子島位在淡水河、基隆河匯流的沖積末端,是多次洪水「浮覆—堆積」聚合而成的沙洲半島。河道與沙洲此消彼長,逢洪常見洲形與聚落邊界改觀,形成強烈的「水形—洲形」互動地景。位處盆地出口的感潮過渡帶,地基本就敏感;近代調查更指出,社子島一帶與萬華南側有「大半地區屬容易流失的土地」——大水來時不只浸淹,也容易被沖蝕「吃掉」,土地穩定度與居住風險因此長年偏高。

在聚落層面,清末行政與自然村落顯示,社仔庄(社子)下轄三角埔仔、渡仔頭、葫蘆、後港墘等水邊聚落;對岸興直堡與浮洲仔、中洲埔、和尚洲等多以小溝、渡口往來,水路既是生活日常,也是生計所繫。為分攤沖淤與收成不確定,島北中洲埔形成「抽籤換地」(俗稱「李復發號」「七十股公產」)制度,按地勢與耕作條件輪替耕作,展現高風險環境下的在地韌性。沿線渡口中,以「渡仔頭」最具辨識度;近岸灘地與河汊提供良好棲地,曾盛產蜆並發展蜆精加工,與「渡船頭」「番仔溝」等節點連成社子與大稻埕北緣的水上交通與採集網絡。

談社子島,不能忽略番仔溝。這條舊河道分隔社子與大龍峒,約在今大同區老師里一帶,過去是基隆河注入淡水河主流的第一個出口。1960年代淡水河防洪「治本」規畫曾擬封堵番仔溝兩端,讓基隆河直接導流至關渡,並把被封的河段規劃為排水調節池;其後因興建國道一號而將番仔溝填平,社子與大龍峒之間的「水上走廊」遂轉化為陸上道路與下水道系統,島—城—水的歷史連結就此位移到地下結構與記憶之中。

戰後治理一度押注「改道/拓寬」。推動基隆河第一次截彎取直時,曾流傳「新河道穿過社子島直通北口」的想像;實際施工則把新河道導入溪洲底等段,未真正貫穿島體,卻改變了島前後河段的沖淤重分配與航道維持,並伴隨關渡門檻整治與左岸管制的系列措施。自此,社子島長期夾在河道改線、防洪堤線與土地管制之間,承受航安、沖淤與開發限制的連鎖效應。

總結而言,社子島是一座被洪水與潮汐長年雕塑的半島:地理上位於感潮帶、土地易流失;人文上以水路為脈絡,發展出抽籤換地等社群機制;經濟上曾憑渡仔頭的蜆業與小港口繁盛;治理上又被番仔溝封填、基隆河截彎取直與防洪體系深刻改寫。理解社子島,也就讀懂臺北盆地出口的水文條件、聚落韌性與近代治理轉折。

05社子島島頭公園

社子島島頭公園,顧名思義就在淡水河與基隆河的交會“島頭”。面積雖僅約 1 公頃,卻是名副其實的觀景熱點:疏濬土方填築成的河灘上,草坡平整、石板步道與木棧道一路領到臨水平台;抬頭便是近乎 270 度的壯闊河景,右望關渡宮與關渡大橋,左眺遠處的觀音山,水鳥掠過、白鷺點墨,前方紅樹林濕地與對岸關渡自然公園相互呼應。假日平台上總有釣客佇立,既可看兩河交會的水色變化,也能直面盆地出海門的開闔。

而這幅怡人的風景,恰好站在臺北治水與地貌變遷的關鍵門檻上。社子島位於兩河匯流帶,是由河道彎曲與泥沙堆積塑成的沙洲半島,夾在淡水主河與基隆河舊河道之間,直接承受上游來沙與關渡感潮水位的影響。近代以來,這裡一直是觀察「盆地出流—感潮回應—人為整治」互動的窗口:上游有士林段截彎取直,下游有關渡隘口的整治,側向則以分洪體系分擔洪峰,社子島的洲形與流路也隨之調整。戰後初期曾以「改道/拓寬」為主軸(新河道、浚深、拓寬瓶頸),但 1965 年後的實測與水工模型顯示,感潮段「加寬加深」易被回淤抵銷,且可能影響下游航道與河口地形;治理遂轉向「分流分擔洪峰」,為二重疏洪道等方案定調。同時,自 1968 年起左岸洪水平原劃設一、二級管制區——先預留疏洪與天然洩洪走廊、再決工程細節——此一空間治理邏輯也影響了社子島對岸的風險分配與用地邊界。

把視線拉回公園本身:島頭公園所在的社子島最北端,正是過去工程與模型觀測的敏感帶——兩河交匯、潮能與來沙交鋒,最容易顯現回淤與潮差的節奏。也因此,這不僅是一處親水休憩點,更是讀懂臺北治水轉折與河川動力的「現場教室」:你看到的每一道水紋與沙脊,都是城市與河流長期協商後留下的註腳。

06浮洲仔「十一份」

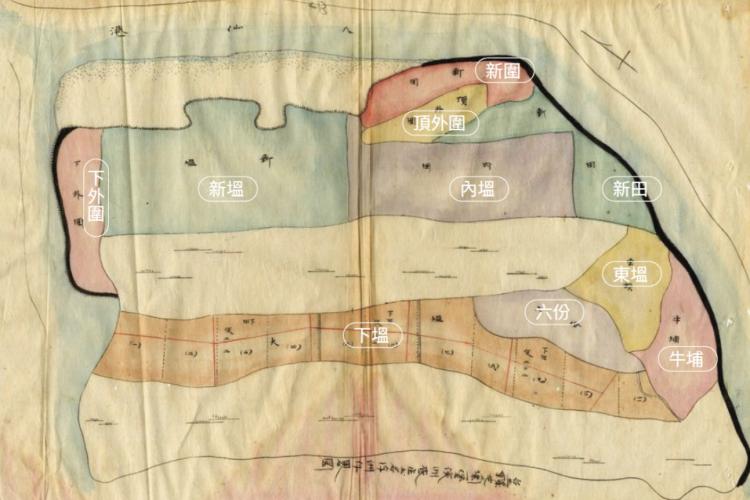

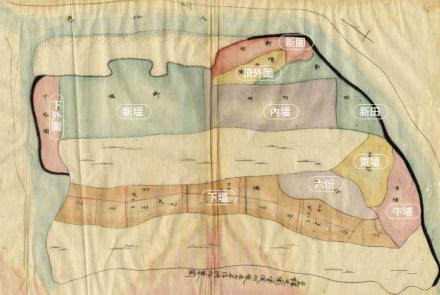

浮洲仔位在基隆河沿岸、三面臨水的沙洲地景。1900 年,一位土地調查事務官在芝蘭一堡第一派出所轄區調查時,發現此地存在一種難以以既有法規登錄的共有分份制度:面積二十八餘甲的墾地,由十二名並無血緣關係的墾戶共同經營,通稱「十一份」。其源可追溯至 1769 年(乾隆三十四年),連總、蔡烏二人代表眾墾戶,與毛少翁社業主昇舉簽訂給墾契約,範圍「東至港、西至闊口港、南至蔡園、北至八仙大港(基隆河)」;眾人合資、歷三十餘年才逐步墾成。

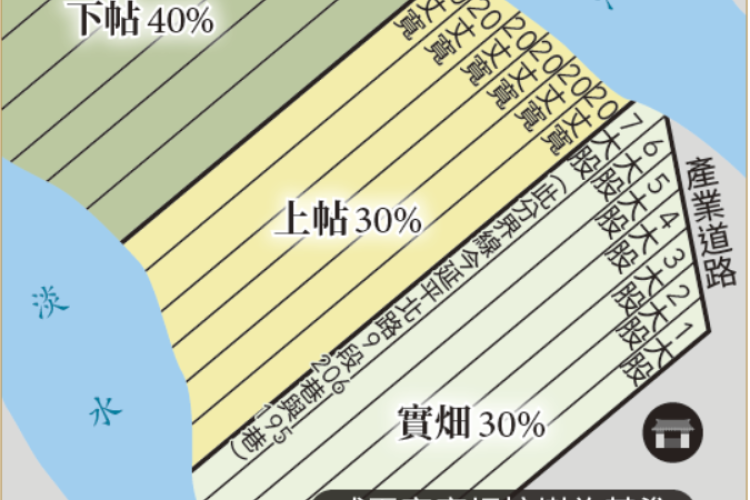

「十一份」不是單一田名,而是一套分配與輪替的運作方式:土地被劃成大小不等的十個區域,再把每區細分為十一份,以抽籤決定每份的耕作者(收益者),並每六年重抽。因抽籤期次不同,同一區的「份界」也會改變;如此一來,十二名墾戶可隨機取得分散於十區、條件不一的旱地,不得出賣或讓與所有權,僅得轉讓使用與收益權,且無論地力優劣都負有耕作義務,讓收益與災損趨近公平。

作為臨水沙洲,浮洲仔的拓墾伴隨共同體契約與工事。1772 年,十二人訂立直白嚴格的公約:面對南側蔡姓家族的侵佔威脅,眾人推舉代表赴官控告,以公費補償其耕作損失、盤纏與訴訟費;若有人無力出資須以土地抵押,延宕公事則「眾鳴共攻」。日常開發上,十二名耕作者合力築堤、開鑿內部水路;十個分區多以「塭」「圍」為名,顯示其工法近似圩田——外築提防圍地、引入洪水淤泥、阻鹽排水、改良土質。直至近二十年前,地方耆老仍記得「塭田」之稱;他們回憶,以前農人常在田邊排成一列,用鋤頭鏟土、堆成土圍擋水的情景。

總結來看,「浮洲仔十一份」把沙洲的不確定性轉化為制度化的公平機制:以抽籤輪替分散風險、以不可出賣的共有權維繫共同體、以公約與合力築堤治理水患。這套從契約到工法的整合,讓一塊「易淹亦易失」的漂移之地,得以長期持續地被使用與居住。

07 中洲埔「李復發號」

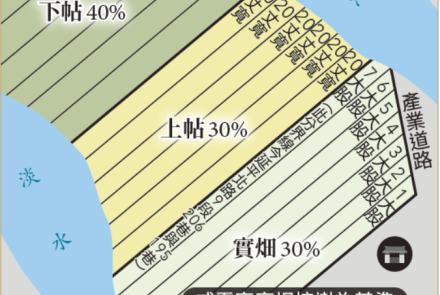

社子島位於淡水河與基隆河的匯流沖積帶,年年洪水挾帶細砂在島前後「浮覆—堆積」,為田畝鋪上一層新沃土。老一輩回憶,洪後翻土播種,蔬菜與蒜苗特別壯,因此島上長久以物產豐饒著稱;直到1950–1960年代,上游採煤旺盛,煤屑與煤渣摻入洪積物,農人只得先翻土埋渣,洪後肥力自此增添變數。與這份肥沃並存的,卻是「淹水與沖蝕」的高風險:社子島處於盆地出口的感潮過渡帶,洲形與河道此消彼長,地塊邊界與耕作條件常因一場大水而改觀;自日治以降的調查亦指出,這一帶多屬「容易流失的土地」。

07中洲埔「李復發號」

社子島位於淡水河與基隆河的匯流沖積帶,年年洪水挾帶細砂在島前後「浮覆—堆積」,為田畝鋪上一層新沃土。老一輩回憶,洪後翻土播種,蔬菜與蒜苗特別壯,因此島上長久以物產豐饒著稱;直到1950–1960年代,上游採煤旺盛,煤屑與煤渣摻入洪積物,農人只得先翻土埋渣,洪後肥力自此增添變數。與這份肥沃並存的,卻是「淹水與沖蝕」的高風險:社子島處於盆地出口的感潮過渡帶,洲形與河道此消彼長,地塊邊界與耕作條件常因一場大水而改觀;自日治以降的調查亦指出,這一帶多屬「容易流失的土地」。

08社子島李忠記宅

李忠記宅為兌山李家後裔宅邸,創建於清光緒年間(約19世紀末),由李九世(1857–1928)興建;日治大正年間再度擴建,由「三間起」增為「五間起」,並陸續加建左右護龍,形成雙護龍三合院的格局。

建築形制採五開間「凹壽」配置。正身外牆上段為紅磚荷蘭式砌法,下段以石材平砌基座,簷下施疊澀磚,山牆尖端鑲綠釉花磚通氣窗。正身水車堵設十字形氣窗,室內隔間多為編竹泥牆,並見鏤空花窗通風採光。全屋為磚—石—木混合構造:外牆以紅磚承重,內部採穿斗(混抬樑)式木構搭配木作屏壁;屋頂為磚造圓桁體系,正身另設內廊串聯空間,形制古樸而完整。

地基與材料則呼應在地環境與防災需求:正身與護龍基礎以唭哩岸石抬高並設踏階,減少外水入侵;院落及地坪鋪設觀音山石,堅實耐用;屋身並設半樓仔(閣樓),作為儲物與洪水來時的臨時避險層。整體構造兼具抗風、通風與防潮,為社子島傳統聚落中保存狀況良好、且能體現地方工法與生活智慧的重要宅院。

09社子李和興古宅

位在社子島低窪易淹的匯流環境,李和興古宅以二層式三合院回應「來了又退」的洪水日常。宅院為傳統三合院格局,但將正身抬高約一尺並興築兩層樓:平時一樓起居、二樓作儲物;洪水來襲時,族人可迅速上移至二樓避災,甚至把雞、鴨、豬等家畜一併安置在樓上,讓家屋本體成為可即刻啟動的「防災裝置」。

除垂直撤離的空間預備外,古宅還內建臨時加高的機制。屋內大梁預先放置圓木作為備料,遇到淹水時便能鋪板成臨時通道與平台,把重要家當與行走動線抬到梁上或屋頂,確保短時間內仍可通行、儲放與生活。這種「可上升、可臨時擴充」的細部安排,搭配院落地坪與門檻的高度控制,形成從地基到屋內的多層保護。

作為社子島典型的垂直式避災案例,李和興古宅把洪水視為會周期性回訪的鄰居:以抬高正身+二樓避難+梁上鋪板的三重保險,將水位經驗內化為建築語法。它不僅是傳統三合院在感潮帶的在地變形,更是淡水—基隆河畔居民「讓水有路、人往高處」的生活智術縮影。

10社子島中洲埔李宅

「社子島中洲埔李宅」為兌山李家後裔李水交所建之祖厝,為李忠記(李九世)之弟所興造,昔日由其下四房共同居住,是中洲埔現今僅存、同屬兌山李家的宅邸。建物坐東北朝西南,採閩南三合院格局,正身立面為「凹壽」形式;外牆多為磚造,正門設木板雙開門,兩側開洋式上下推拉窗,窗扇分割細緻、保存良好,窗上並以突出磚線腳收邊,立面層次鮮明。構造上,正身採木造穿斗式屋架;室內與正面牆上段為編竹夾泥牆、下段施木作裝修。山牆為單弧形馬背,護龍亦為磚造,前端山牆見三弧形「水形」馬背,既穩重又具在地審美。

置身淡水河下游的社子島,長年與感潮、回淤相伴。島民因應「來了又退」的洪水,形成典型的「垂直式避災」:讓水有路、人往高處。本宅即以此為法,先砌高基座、再起牆作屋;在街廓尺度上,也可見臺基高於路面的門廊與踏階,把「水位高度」轉化為空間設計的刻度。這套地基策略與三合院本體的抬高處理相互配合,使住宅在維持通風採光與日常機能之餘,亦具備遇水可上移、可避險的彈性,呈現社子島居民「與水共處」的生活智慧與營建技藝。

11許英媽廟

許英媽廟位於延平北路七段106巷底,是社子島溪洲底一帶的重要有應公廟。地方相傳早年深夜常聞女子哭聲,幽怨難安,居民遂就地集資興建小廟安撫;廟成後哭聲止息,香火自此綿延。廟名本作「苦音媽」,後嫌字面不雅,改以河洛語同音的「許英」代之,加上「媽」字表敬,由原本的孤魂信仰,轉為有名有姓的人格神崇祀,堂中亦奉置神像以資瞻禮。

就地理環境言,社子島富洲里(浮洲)屬低窪易淹之地,位處淡水河、基隆河之間,昔日多有水流屍漂上岸,因而形成「立廟弭禍、以敬止災」的在地慣習。延平北路六至九段沿線,陰廟分布尤密:治吟婆、百福宮、許英媽、陳靈公、萬善堂、聖靈公、福安宮等,皆為社子居民在水鄰環境中累積的共同守護。許英媽廟即源於此脈絡,既安境也安人。

耆老林啟明口述,約六十餘年前,溪洲底居民陳金鍊幼時屢病,問筮指為颱風水漂屍之陰魂作祟;眾人遂發願以「萬代香火」奉祀,病象旋即轉安。許英媽廟前後共修建四次,最初僅於現址旁立碑,插香尚須俯身;因屢有感應,「有求必應」之名日盛,香客亦隨之漸增。現存廟體為約二十年前由陳金鍊、林啟明等發起,募資五十萬元重建而成。廟貌雖不宏麗,卻承載社子島面對潮水與無常的集體記憶:以敬慎回應未知、以團力凝聚福祉,讓水畔聚落得以安居。

12蘆洲李宅「半樓仔」

蘆洲地勢低平、近河臨潮,長年受淹水威脅。為了讓水有路、人能上移,地方逐漸形成一種獨特的建築回應──「半樓仔」(即屋內的夾層閣樓),需要時可迅速把人與物資抬高垂直式避災,成為淡水河下游住屋的日常智慧。這種「居高避險」的避災思路,不只見於個別宅院,也是一種普遍的社會性選擇。

關於這種高起的住居形式,日治時期的人類學家伊能嘉矩在《大日本地名辭書》記有「樓仔厝庄」之典故:蘆洲東北一帶因近在河畔,為避免淹水而興建「樓屋」,因而得名;臺北州議員石坂莊作在1920年代的田野調查中亦指出,這是水鄰聚落常見的「高腳屋」變形,本質即為防洪之設計。這些早期記錄把「樓仔厝—高腳屋—防水」的歷史脈絡勾連在一起。

在這樣的環境與觀念下,蘆洲李宅成為最具代表性的實例。蘆洲李宅是兌山里家在蘆洲的支派之住宅,宅院約建於19-20世紀之交,座落在沼澤遍布的南港仔地帶,即蘆洲西北。建築本體採花崗岩厚牆、牆面至今仍可見洪水線;半樓仔設在正身各角,平日儲物,遇大水即作臨時避洪空間。護龍雖無半樓仔,但會在大梁預置圓木,洪時鋪板抬高家當與行走動線,與半樓仔功能互補。重要的是,半樓仔不是豪宅專屬,地方耆老回憶「古早厝上頭攏有一個半樓仔,颱風來就上去躲水」,顯示它曾廣泛存在於蘆洲民宅中,構成社群層級的避災常識。

半樓仔之外,抬高臺基同樣是關鍵策略:在低濕盆地,民宅往往先砌高石堡平臺再起屋,有時基座高度可達約1.5公尺;清末大稻埕臨河街屋亦普遍採「臺基高於路面」與多階踏步,將水位經驗內化為空間刻度。這些工法共同說明:淡水河下游的人們,並非單靠擋水,而是在住屋尺度預留「向上」的彈性,把洪水的節律轉為可操作的建築語法。

總結來看,蘆洲李宅的半樓仔是環境壓力下的在地發明:以夾層/閣樓的輕量結構,串接大梁、臺基與內部動線,形成「平日儲物、災時上移」的韌性機制。從「樓仔厝」的歷史記載,到李宅的具體做法,再到地方普遍的基座抬高,半樓仔凝聚了淡水下游居民與水共處的生活智慧——簡單、務實、且能長年奏效。