浮洲仔位在基隆河沿岸、三面臨水的沙洲地景。1900 年,一位土地調查事務官在芝蘭一堡第一派出所轄區調查時,發現此地存在一種難以以既有法規登錄的共有分份制度:面積二十八餘甲的墾地,由十二名並無血緣關係的墾戶共同經營,通稱「十一份」。其源可追溯至 1769 年(乾隆三十四年),連總、蔡烏二人代表眾墾戶,與毛少翁社業主昇舉簽訂給墾契約,範圍「東至港、西至闊口港、南至蔡園、北至八仙大港(基隆河)」;眾人合資、歷三十餘年才逐步墾成。

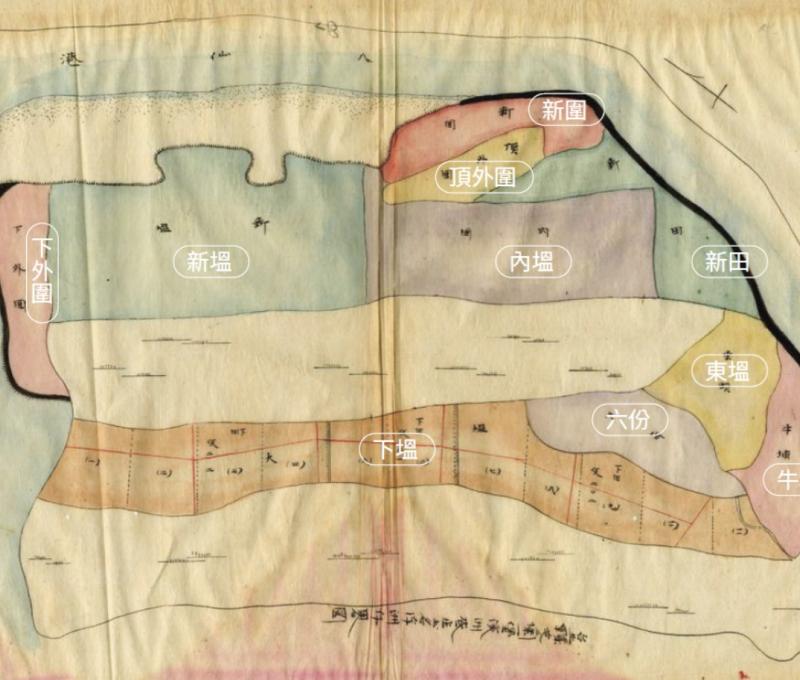

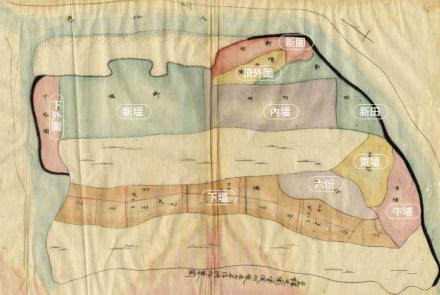

「十一份」不是單一田名,而是一套分配與輪替的運作方式:土地被劃成大小不等的十個區域,再把每區細分為十一份,以抽籤決定每份的耕作者(收益者),並每六年重抽。因抽籤期次不同,同一區的「份界」也會改變;如此一來,十二名墾戶可隨機取得分散於十區、條件不一的旱地,不得出賣或讓與所有權,僅得轉讓使用與收益權,且無論地力優劣都負有耕作義務,讓收益與災損趨近公平。

作為臨水沙洲,浮洲仔的拓墾伴隨共同體契約與工事。1772 年,十二人訂立直白嚴格的公約:面對南側蔡姓家族的侵佔威脅,眾人推舉代表赴官控告,以公費補償其耕作損失、盤纏與訴訟費;若有人無力出資須以土地抵押,延宕公事則「眾鳴共攻」。日常開發上,十二名耕作者合力築堤、開鑿內部水路;十個分區多以「塭」「圍」為名,顯示其工法近似圩田——外築提防圍地、引入洪水淤泥、阻鹽排水、改良土質。直至近二十年前,地方耆老仍記得「塭田」之稱;他們回憶,以前農人常在田邊排成一列,用鋤頭鏟土、堆成土圍擋水的情景。

總結來看,「浮洲仔十一份」把沙洲的不確定性轉化為制度化的公平機制:以抽籤輪替分散風險、以不可出賣的共有權維繫共同體、以公約與合力築堤治理水患。這套從契約到工法的整合,讓一塊「易淹亦易失」的漂移之地,得以長期持續地被使用與居住。

數位走讀