淡水河水上數位走讀

《島都之河:匯流與共生,淡水河與臺北的百年互動》一書,描繪了淡水河如何成為臺北的生命之河。自清代的灌溉、航運與開埠通商,到日治時期的防洪構想,再到戰後一連串的治理工程,這條大河始終是城市社會、經濟與文化發展的舞台與見證。

本路線主以「淡水河水上走讀」的體驗,行程循著臺北城市的歷史紋理一路走到大稻埕碼頭,隨後乘船啟程,逆流而上。航行將依序經過台北大橋、社子島、重陽大橋、二重疏洪道直至關渡大橋,並遠眺大屯山與觀音山,沿途不僅能見證都市治理與河川整治的成果,也能感受自然環境與人文景觀交織的獨特風貌。

透過數位教材的輔助與現地踏查的實際體驗,本次小旅行將引領參與者在知識與感官的交錯中,重新構築淡水河的歷史記憶。這不僅是一場學習之旅,更是一趟親近水域、認識城市、感受文化的時光航行。

8

01大稻埕碼頭

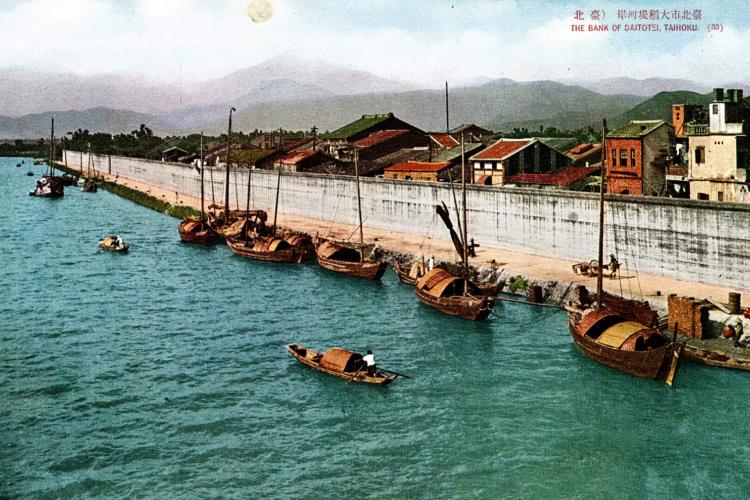

大稻埕碼頭的治理,從清末的「港務優先」起步:劉銘傳時期以建昌公司為引擎,帶動臨河低地填築、鋪設街廓與築堤,新市街(港邊街、千秋街、建昌街、六館街)逐步成形,奠定碼頭與市街共構的基礎;1896年的影像已可見沿岸出現低水護岸與碼頭設施,用以維持靠泊與裝卸的連續性。

然而1898年特大洪水成為關鍵的壓力測試:堤岸潰決、碼頭機能癱瘓,甚至有大型船隻被沖進建昌街的紀錄,暴露低水護岸在洪峰前的結構侷限。災後地方紳商請願,自日新街東市場開鑿導向雙連埤的排水大溝,並在1904年測圖中辨識出「淡水洪水經雙連埤—劍潭入北港(基隆河)」的自然分洪路徑;由此可見,大稻埕的治理已從單點工程(碼頭護岸)擴展為「堤岸—市區排水—埤塘系統」的聯動思維。

1910年代起,治理尺度再度升級:總督府在艋舺—大稻埕沿岸推進高水堤方案,於既有砌石低水護岸上加築鋼筋混凝土牆式堤(常見L型斷面),並在十川嘉太郎的「臺北輪中治水」構想中,把大稻埕列為高牆式高水堤的優先實施區;自此,河岸由「港務便利」轉向以高規格堤防來界定城—河邊界。戰後相關路線與系統持續延展,使大稻埕成為臺灣城市堤防建設的起點與典範,亦說明今日我們所見的碼頭景觀,正是百年來在洪患、排水與高牆堤三股力量拉扯下的歷史定形。

02大臺北防洪牆

大臺北防洪牆的誕生,源於城市由「為航運服務」轉向「以安全為核心」的治理轉身。十九世紀後葉,歐陸河港城市從砌石低水護岸,逐步走向垂直、連續的高牆式堤防;巴黎塞納河在 1801–1806 年連年洪災後,以四十年分期整治,重劃河道界線、拆除違建並沿岸築起石砌高牆,樹立近代都市防洪典範,也為臺北提供制度與技術的參照。

就臺北在地脈絡而言,1898 年特大水災重創大稻埕與三市街,翌年由土木技師牧彥七統籌臺北橋兩側的低水護岸整建:南北合計近 800 公尺,且在南側增設階梯式裝卸碼頭,顯示此階段仍以恢復水上交通與護岸機能為先;這批工程一方面穩住港埠運作,一方面也以直立壁、斜砌石等作法提升岸線品質,為後續向高水堤邁進奠定基礎。

1911 年前後連番洪水把治理推上抉擇點。當時提出的六項對策——疏濬(易回淤)、拓寬關渡隘口(代價高、成效存疑)、上游造林(短中期見效有限)、市街墊高或築壩(拆遷與庫容受限)、大嵙崁分流/新疏洪道(理論有效但造價與時程難承擔)、以及圍堤方案——陸續被技術檢討逐一比對。十川嘉太郎從可行性、成本與時程三角權衡後,否定前述諸案,主張以日本濃尾平原(木曾三川)經驗為啟發,採「輪中」思維以堤圍界定安全邊界,形成閉合、可守可排的城市防線;換言之,六案並陳之後,唯一合理可行的是「輪中堤」。

所謂「輪中堤」,並非單一構造,而是由土堤、既有石砌低水護岸、鐵路路堤、鋼筋混凝土高牆與排水系統拼接成的連續防線;實施順序上,艋舺—大稻埕被列為優先段:在大稻埕,於既有砌石低水護岸上加築 L 型 RC 牆式堤;在艋舺,直接新建 RC 牆式堤並配置水門與抽排系統,以堤線清楚劃定城—河邊界。1913 年起各段續次開工,1916 年前後體系定型,臺北自此完成近代防洪的骨架。

要讓高牆長久穩定,堤腳基礎至關重要。面對艋舺—大稻埕軟弱、易淘刷的河床,工程體系在比較歐、日多種沉床技術後,發展出契合在地材料與施工條件的煉瓦(串磚)沉床:以鐵絲串連紅磚(或混凝土塊)鋪設於堤腳,兼具撓曲度、抗淘刷、成本與量產性,並率先用於艋舺 RC 牆式堤;其後更成為全臺主要河川整治的標準基礎工法,與高牆本體以及水門、抽排設備相互配合,構成穩定的防洪系統。

回到今日的現地印象:防洪牆不只是擋水結構,更是百年治理選擇的總結。牆體昭示城市把安全邊界畫在堤線上;堤腳沉床承擔看不見的地基風險;水門與抽排則在暴雨與滿潮交錯時維持內外水位的平衡。從歐陸高牆典範,到牧彥七的低水護岸過渡,再到十川嘉太郎所定型的「輪中堤」,大臺北防洪牆重新編排了安全、港務與市政秩序,也悄然改寫了市民與河流的日常關係。

03臺北橋

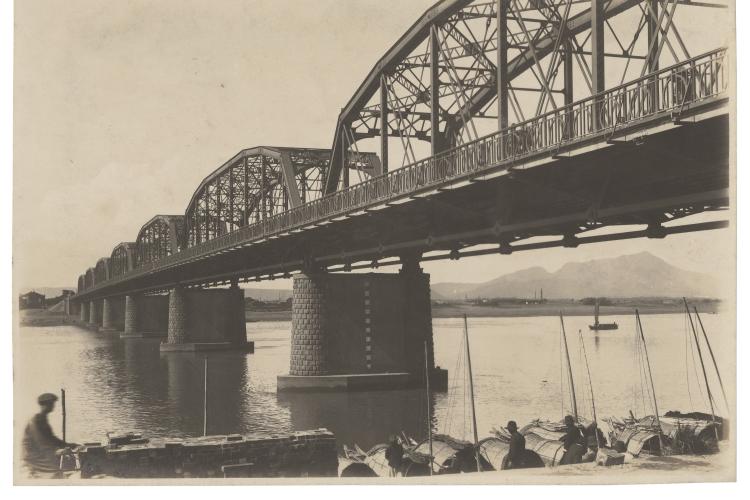

臺北大橋見證了臺北由渡口時代走向現代都會的百年更迭:清末以前大稻埕—三重埔以對渡為主,交通受天候與夜色掣肘,橋梁遂「應運而生」。第一代為劉銘傳興建鐵路時於淡水河上設置的木構橋,完工於 1889 年(光緒十五年),惟屢遭洪水損毀。其後的第二代木橋於 1920 年完工,但僅維持約五個月,9 月即有部分橋體被洪水沖失,顯示早期木橋面對河勢的脆弱。總督府遂改採鐵桁架重建,第三代於 1925 年 6 月 18 日正式通車,自此便捷陸運逐步取代對渡,兩岸都市加速擴張,居民也不再因洪水而憂心交通斷絕。這一時期的大橋亦成為藝術家的取景:鄉原古統在〈大稻埕大橋〉中以浮世繪語法描繪橋上車流、人群與橋下船舶並陳的都會景象;陳澄波〈臺北橋〉(1933)則從橋面遠眺觀音山、大屯山與河口山海門戶之景,將工業化橋景與自然河景並置成為時代縮影。

戰後因交通量與防洪需求遽增,橋梁進入連番改建。第四代(1969 年 11 月 15 日通車)改為鋼筋混凝土主橋配上游(南側)邊橋,主橋四線車道、橋長 498.4 公尺;當時仍收取過橋費,至 1977 年 7 月 1 日停收,收費亭並於 1990 年代中期改建時拆除。其後因中興橋斷橋事件與車流負荷,決議改建為第五代:主橋拓為六線道,並在兩側加建邊橋規劃為機車專用道與人行道;本次改建自 1991 年 10 月動工,於 1996 年 6 月中旬完工,並在 1996 年 7 月 16 日上午 10 時舉行通車典禮、正午正式通車,形成今日所見的臺北大橋。雖然當今河岸景觀已不同於鐵橋年代,但順著「藍色公路」望向北橋,仍能在橋影與山廓之間讀到臺北從木橋到鐵橋、再到鋼筋水泥與分流治水的現代化路徑。

04二重疏洪道

戰後的臺北盆地在快速都市化與極端降雨疊加下,淡水河治理面臨兩個核心難題:一是如何在不削弱河口與主槽功能的前提下壓低洪峰,二是如何在受潮汐影響的下游避免「工程做了又淤」的惡性循環。於是,1960 年代起,治水思維由零散護岸與單點整治,提升為整體流域尺度的規劃與模型試驗,治理開始明確走向科學化決策。

早期的「治本」構想主張把大嵙崁溪改道走塭子川,並配合關渡拓寬、基隆河新河道等工程。為檢驗可行性,1963 年起建立全流域與關渡局部兩套水工模型:先以「定量流」評估築堤(乙案)與改道(丙案)及第一期工程的效果,接著在 1966–1967 年以實際洪水歷程進行「變量流」試驗,並把左岸洪水平原的多種改善構想一起納入比對,作為隨後策略調整的證據基礎。

轉折,來自於第一期工程(1965)完成後的現地觀察:工程師發現社子新河道與社子島北端浚渫區迅速回淤,據此推演更靠海、感潮更強的塭子川新河道維持力恐怕更差。模型進一步證實,關渡段屬感潮分支,挾砂能力下降、回淤明顯,使改道方案難以達到預期減洪效益。其後,又因地層下陷需要更新地形資料,整套模型「全盤重做」,在反覆試驗中逐步確立以二重疏洪道分擔洪峰的方向與線位。

工程尚未拍板之前,政府先從空間治理著手:1968 年核定左岸洪水平原管制,把堤防用地、塭子川疏洪道預定地與天然洩洪道劃入一級管制區(禁設永久建物),其餘易淹低窪地列為二級管制區(新建修繕須審查)。這道「先保留廊道,再決定工程」的程序,既為未來疏洪路徑預留空間,也觸發三重、五股、新莊、板橋等地的抗議與陳情,顯示治水與用地政策的牽連之深。

1969 年,水資會整合多年討論,成立「臺北地區防洪計畫工作小組」,把線位收斂為四案:取消第一案(在一級管制區兩側築堤),保留第二案(入口縮減並挖低、位置即二重),另提第三案(入口移至新海橋下游,中港)與第四案(設於塭子川新河道,分 4-1、4-2 兩版)。小組在水理表現、工程量與環境條件之間權衡後,建議採第二案,亦即後來的「二重疏洪道」。

為強化決策品質,政府再邀美籍工程師郝瑞遜(Harrison)外審。郝瑞遜回顧官方歷年報告、民間提案與陳情後,正面肯定第二案:認為它可靠度最高、技術困難最少,且面對未來不確定性最具彈性。1973 年底提出《臺北地區防洪計畫建議方案(草案)》,翌年報請行政院核定,自此二重疏洪道成為分流骨幹的政策定案。

把技術與政策串成時間線來看:最初主張把大嵙崁溪改道走塭子川,但第一期工程後的實測與模型結果顯示,關渡一帶的感潮分支攜砂能力不足、回淤顯著,意味著改道即使大規模開挖,也難以持久維持通水斷面與減洪效果;若強行推動,不僅維護成本高,也可能對下游航道與河口地形造成新的干擾。決策於是逐步轉向在主河道左岸分流:選定二重地區布設一條可控制的疏洪通道,透過出口堰與閘門在洪汛期調度分擔比例,以降低主槽水位,同時減少對河口形勢的衝擊。這個線位與斷面並非臆測,而是建立在多輪水工模型對入口寬度、底標挖深與線形的反覆組合比對之上,最終證實二重在水理效果、施工可行與土地條件之間取得相對均衡,於是「改道」讓位於「分流」。

今天回到現地理解二重疏洪道,可以把它視為一條「可調度的安全通道」:以二重為入口承擔中、大洪水分流,靠出口堰與閘門控制啟閉與分擔比,並藉洪水平原的一、二級管制維持廊道留白,避免被不當開發「卡喉」。從 1960 年代模型臺上的反覆推演,到 1970 年代政策定案與後續施工,這條疏洪道把盆地出口的洪水壓力科學地分擔出去,也重塑了臺北左岸的防洪地景與土地使用秩序。

05獅子頭隘口

獅子頭隘口位於關渡,是淡水河離開臺北盆地、折向河口前的天然收束帶。兩岸山稜夾峙、河槽轉彎,使洪水在此易抬升、耗能,長期被視為盆地排洪的關鍵門檻;從航照對讀士林截直、淡水河長堤與後續二重疏洪道,可見不同工程介入下的地貌應答,凸顯其在整體治理中的樞紐地位。

戰後「治本」思路一度主張拓寬關渡:先處理左岸突出的磯頭,並預辦右岸徵收與遷居,以利後續兩岸更大尺度開挖;同時要求以水工模型檢驗是否需要、要拓多寬,再決定推進。這些程序反映決策者將隘口視為「系統瓶頸」而非單點工程,也揭示拓寬勢必牽動拆遷補償與政治可行性的現實。

但第一期工程(1965)後的實測與模型結果,改寫了路徑選擇:社子新河道與社子島北端浚渫區迅速回淤,顯示感潮段若僅靠「加寬加深」維持流通,成效難持久;進一步的變量流試驗亦證實關渡屬感潮分支、挾砂能力下降、回淤明顯,因此單用拓寬難以穩定降低洪峰並兼顧下游航道與河口地形。治理遂由「拆瓶頸」轉為以分流分擔洪峰,與二重疏洪道形成上下游互補:前者是盆地出口的節流門檻,後者提供左岸可調度的分洪走廊。

工程之外,政府同步以空間手段守住洪水通道:1968 年起在左岸劃設一、二級管制區,一級涵蓋堤防用地、預留疏洪廊道與天然洩洪道,禁設永久建物;二級對新建與修繕採審查制,落實「先保留走廊、再決工程」。雖引發新莊、三重、五股等地的爭議,卻避免關鍵路徑被不當開發「卡喉」。

地方社會曾流傳「炸開隘口致左岸低窪成沼」的說法,甚至立碑存證;水利專家則以水文與地層資料指出,潮汐與地層下陷更具影響,主張公開氾濫與下陷分布、加強科普說明,以免把多因性問題歸咎於單一工程。這顯示獅子頭的因果判讀並非黑白分明,需藉長期監測與透明資料維持公共討論品質。

綜而言之,獅子頭隘口並非孤立節點,而是串接上游截直與河槽整治、側向分洪(如二重疏洪道)、以及下游航槽與河口地形的關鍵環節。戰後淡水河治理遂從「改道/拓寬」的直覺方案,過渡到以模型驗證支撐的「分流+管制」組合:在感潮條件與城市擴張之間,以分期、配套與可回溯調整,追求降低洪峰、穩定航道與維持河口形勢的平衡。這段歷程也讓我們理解:在盆地出口做任何「加寬/加深」或「分流/分洪」選擇,都必須放回整體水沙動力與土地使用的棋盤上,透過可驗證的試驗與迭代治理,才能避免「做了又淤」或風險轉嫁他處,找到可長可久的答案。

06大屯山

大屯山位於淡水河口北岸,與對岸的觀音山遙遙相望,共同形成臺北盆地通往海口的視覺門戶。近代以來,無論從橋上、堤岸還是舟船水路遠眺,常以這兩座山作為辨識河向與定位城市邊界的天然坐標:在臺北橋相關的圖像與敘述裡,特別強調登臨橋面「遠眺觀音山、大屯山,以及淡水河口的壯麗山海美景」,可見其作為都市天際線背景與河港風景核心元素的地位。

藝術家的取景,更把大屯山固定為「看淡水河」的經典符號。日治時期的「臺北名所繪畫」系列中,多幅作品以河面與兩岸夾景構圖,將前景的舟楫、人群與近岸活動,與遠景沉靜的山形對照;其中談及扒龍船與河岸節慶的長卷裡,畫面兩側即標示「觀音山及大屯山」,顯示河岸公共活動與城市日常,是以這道雙山門戶為舞臺背景展開的。同時,在以臺北橋、堤防、水門為主題的多件畫作中,遠方山巒始終穩定入鏡,說明工程與現代化設施雖改寫了近岸地景,但「山—河—城」的空間關係並未消失,反而因對照而更清晰。

就城市感知而言,大屯山不僅是北岸的自然屏障,也是讀景與辨位的關鍵。自大稻埕、臺北橋向北遠望,鐵橋、沙洲、船隊與堤線在前,遠山為背,串連起港埠城市的工作與休閒、產業與交通;這種「近處流動、遠處凝定」的視覺秩序,成為二十世紀臺北想像淡水河的共同語法。畫家與攝影師反覆重申的遠望路徑,讓大屯山與觀音山長期作為河景的定錨物——無論是沿河通勤、藍色公路觀光,或節慶時的水岸活動,抬頭都能以雙山辨向,意識到自己置身於「盆地—河口—外海」的門檻帶。

若把視線與歷史並讀,大屯山的意義也在於「把城市與大地脈絡扣在一起」。從清末以降的港埠繁忙,到近代堤防與橋樑的建設,河岸空間的機能不斷變換,但遠山始終作為背景存在。這使得觀景者在面對新堤、高牆、水門與碼頭時,仍能透過熟悉的山形,感知到河流與盆地的整體方向感。換言之,大屯山既不是單純的風景,也不是抽象的邊界,而是連結記憶、地理與治理敘事的視覺樞紐:它與觀音山合力框定了淡水河最具代表性的天際線,讓人一眼辨識出「這裡是臺北」,並由此延伸出對港埠歷史、堤岸工程與水上生活的回想與想像。

07觀音山

觀音山矗立於淡水河口西北岸,與對岸的大屯山遙遙相望,長年作為盆地向海的「山海門戶」。從橋面、堤頂或河上遠眺,觀音山常被拿來辨方定位:早在近代圖像裡,就有「從橋上遠眺觀音山、大屯山,以及淡水河口的壯麗山海美景」的描述,顯示它在視覺與地理上的雙重定錨作用。

在藝術與大眾文化中,觀音山更是觀看淡水河的經典背景。日治時期的「臺北名所繪畫十二景」選入〈淡水河.觀音山遠望〉,以層次分明的河面與舟楫烘托出遠山的沉靜,營造「寧靜和諧」的氛圍;畫面中的沙洲長滿甜根子草,暗示取景季節與河道樣貌。

同系列〈從水源地眺望臺北市街〉,則把高聳入雲的觀音山置於畫作上方,讓觀者一眼辨識地點,並以此襯托近代自來水設施與城市現代化的意象。除了視覺符號,觀音山亦與城市基礎建設相連。近代臺北自來水系統將淨化後的清水,從唧筒室泵送至觀音山上的淨水池,再供應全市——山體因此不只是風景,也成為近代公共衛生網絡的一環。

另一幅〈眺望淡水河風景〉取景自堤防水門,讓遠方的觀音山與近景街道、臺車軌道同框,提示「水門作為連結河岸的通路」而非隔離。

觀音山也是「淡水風景」的敘事主角。陳澄波〈淡水〉沿右岸老街視角遠望觀音山:前景繁鬧、市河緩行、遠山凝定,形成快—慢—靜的多重節奏,成為辨識淡水河的經典構圖。 在節慶圖像裡,如〈扒龍船〉長卷,畫面遠處同時標示「觀音山及大屯山」,顯示二者作為城市公共活動的「自然舞臺背景」,也見證了堤防與親水活動並存的水岸美學。

把上述片段串起來,觀音山的意義清晰可見。換而言之,它是臺北向海的北岸門柱,是藝術與照片反覆召喚的地景定錨,更在現代化進程中和堤防、水門、橋梁等工程同框共存。

08關渡分潮

關渡位於淡水河出盆轉折的門檻帶,兩岸山勢夾峙、河槽收束,潮能與河流在此交會、分配,形成典型的「關渡分潮」。清代詩文常以關渡位於淡水河出盆轉折的門檻帶,兩岸山勢夾峙、河槽收束,潮能與河流在此交會分配,形成典型的「關渡分潮」。清代軍政官阮蔡文在〈淡水〉詩中寫道:「兩山自對峙。中有干豆門,雙港南北匯」——以今日熟悉的大屯山—觀音山作為「雙門」意象,點明關渡的地勢與匯流關鍵,這也成為後世閱讀關渡景觀的經典座標。

在地方文化脈絡中,「關渡分潮」更是淡北八景的固定題旨之一:圖繪與文字反覆以「兩山夾口、潮勢分流」鋪陳,鞏固關渡作為盆地出口的集體想像與審美語法。你可將這一景理解為「看見臺北通海的自然框景」——抬頭辨山,腳下看潮,便能把自身定位在「盆地—河口—外海」的門檻上。

與自然水文相對照,關渡宮承接了河口門戶的社會功能。早年水路為要道,廟宇遂成航漁民眾與商旅的精神與空間定錨。近代圖像常見舟楫、街肆與遠山同框,廟宇作為前景或中景的「人為節點」,與「分潮」這一自然節點互為表裡。進入二十世紀後,堤防、水門、橋梁加入畫面,門戶感未被抹除,反而以「廟—橋—堤—山」的共構,持續提供在地的集合點與視覺識別。

把視角拉向治理史,「分潮」不只是一道風景,也是需精準管理的水文特徵。關渡處於感潮段且河槽轉彎,洪汛時水位易抬升;戰後治理因此把此處列為關鍵節點,與上游截彎取直、社子島河槽整治,以及側向的二重疏洪道相互牽制。多輪模型與經驗顯示,僅靠「拓寬—加深」難以長久,政策遂由「改道/拓寬」轉向「分流+空間管制」,在降低盆地出口洪峰的同時,兼顧河口與航道穩定。這也解釋了為何關渡能同時是詩題中的分潮美景、也是工程上的「門檻點」。

「兩山自對峙。中有干豆門,雙港南北匯」寫其勢,把今日熟悉的大屯山—觀音山雙門意象,轉為辨識河口的座標;這種以兩山定門、以河口觀景的語法,從清代到地方志所列「淡北八景」反覆出現,鞏固關渡作為盆地出口的集體想像。

與自然水文相對照,關渡宮承接了河口門戶的社會功能。早期水路是要道,廟宇遂成航漁民眾與商旅的精神與空間定錨;圖像與文本中,舟楫、街肆與遠山常同框,廟宇作為前景節點,與「分潮」這一自然節點互為表裡。近代以降,堤防、水門、橋梁加入畫面,門戶感未被抹除,反而以「廟—橋—堤—山」共構,持續提供在地集合點與視覺識別。

從治理史看,「分潮」不只是景色,更是需要管理的水文特徵。關渡處於感潮段、河槽轉彎致水位易抬升,戰後被列為治水關鍵節點:與上游截彎取直、社子島河槽整治,以及側向的二重疏洪道相互牽制。模型試驗與經驗顯示,單憑「拓寬—加深」難以長久,決策遂由「改道/拓寬」轉向「分流+空間管制」,以減輕盆地出口洪峰,同時維持河口與航道的穩定。這也說明為何關渡能同時是詩題中的分潮美景、也是工程上的門檻點。

總結而言,關渡分潮提供河口門戶的自然框景,關渡宮凝聚門戶的人文記憶;兩者相互嵌合,構成淡水河口最具代表性的「景—廟互證」場景:抬頭憑雙山辨向,臨水由廟宇定心,歷史圖像與當代河岸工程並置其間,讓人一眼讀出——這裡是臺北的出海門。