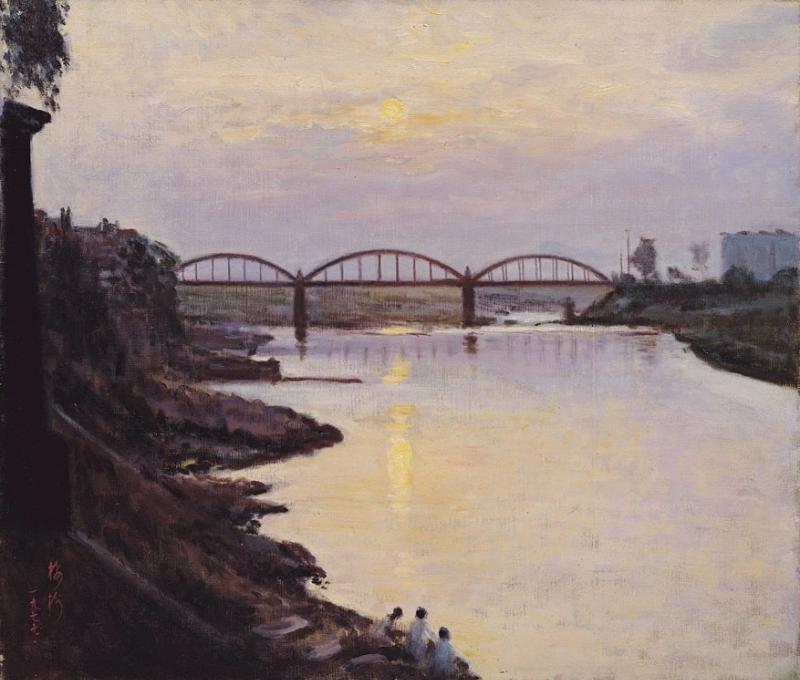

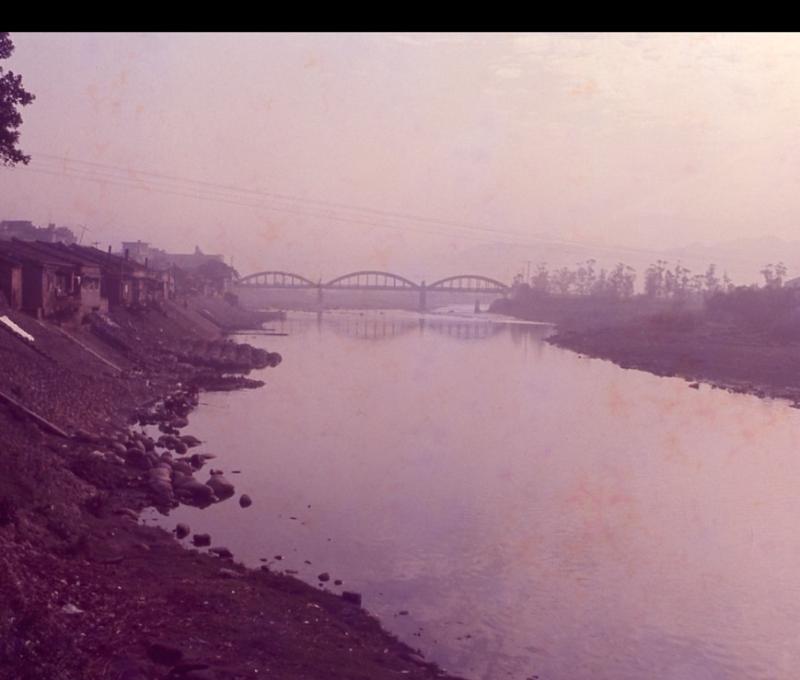

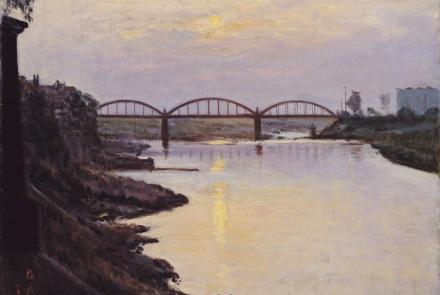

李梅樹於1977年油畫作品《三峽春曉》,尺寸為10F(45.5×53cm),描繪清晨時分太陽升起,薄霧籠罩三峽河與三峽拱橋,河畔有浣衣婦女的景象。畫作中多使用細碎短筆繪製景物,讓畫中物體較無明顯輪廓線,表現出清晨空氣氤氳的效果。其中河畔土地、小坡與遠方建物本身的顏色並不凸顯,取而代之的是被陽光照射成暗紅褐色、灰藍色的模樣,充分表現太陽剛升起時,陽光將大地染色的光景,此種做法帶給觀者一種諧和、平靜之感。

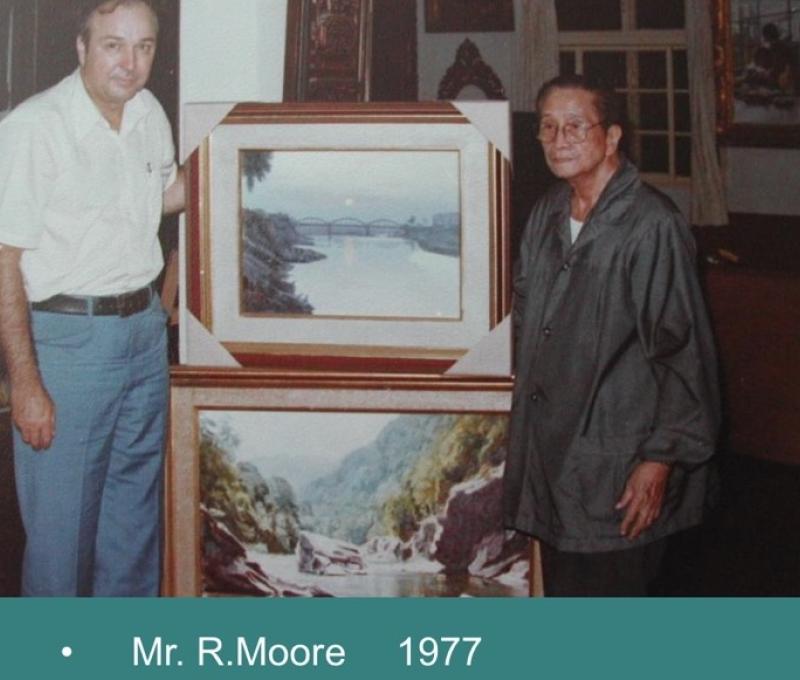

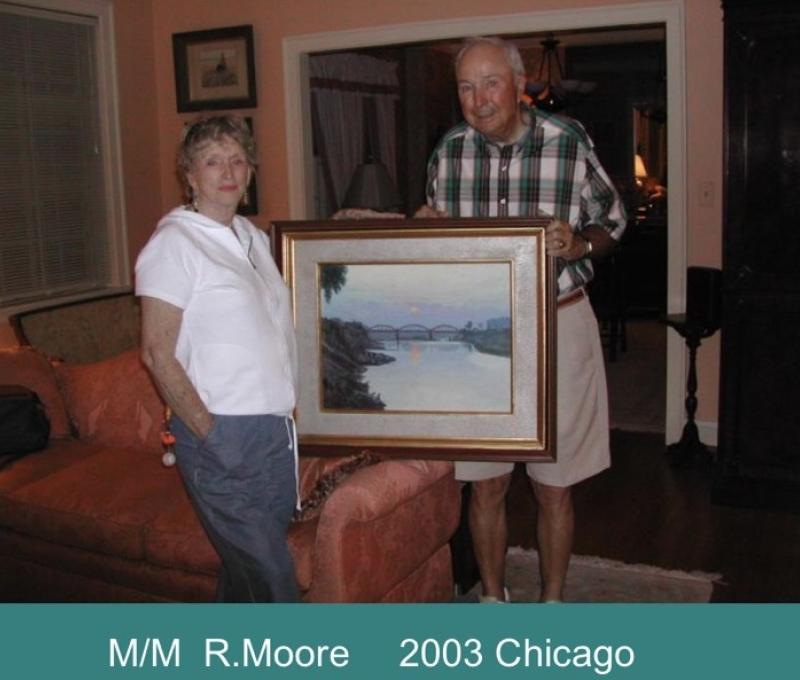

李梅樹在1977年完成《三峽春曉》、《生命》這兩幅構圖、景象近乎一樣的作品。雖說兩件作品看似十分相似,但仔細觀察顏色表現仍可看出兩件作品所描繪的時間有所不同。《生命》一作以藍紫色調為基調,《三峽春曉》則是以金黃色調為主,以此可推知《生命》所描繪的場景應稍早於《三峽春曉》。實際上,李梅樹創作《生命》一畫也比《三峽春曉》早了半年,其中亦紀錄了李梅樹生命歷程的轉折點。1977年時李梅樹因胃出血而住院,次子李景光的老闆Robert Moore特地從美國來到臺灣探望,並表示要捐血但因家屬婉拒作罷,便改而送上慰問金。此幅畫作是李梅樹描繪其於愛鄰醫院養病恢復期間,早上去散步時所見之風景,是李梅樹生病後的第一幅作品,病癒後更贈送給老闆夫婦以示感謝之情。事後老闆夫婦表示希望能將作品命名為「生命」,源自於畫中描繪日出景象給人對於「生命」的體悟。而此幅《三峽春曉》則是李梅樹康復之後所作,畫面以溫暖的黃色調呈現,描繪雲彩與水面波動的筆觸亦更為活潑生動且多變,或許反映了畫家病癒後心情較為舒展、樂觀的情況。

參考資料:

黃舒屏主編,《畫筆下的真實:李梅樹120歲藝術紀念展》,臺中:國立臺灣美術館,2022。

〈李梅樹:生命vs三峽春曉〉,李梅樹線上美術館,https://limeishu.org.tw/culture/post/5b6c14661359ee143da4d26b,檢索日期:2023年9月1日。

〈三峽春曉〉,李梅樹數位藝術館,http://www.iicm.org.tw/art/LiMetShu/pic.asp?num=43,檢索日期:2023年9月1日。