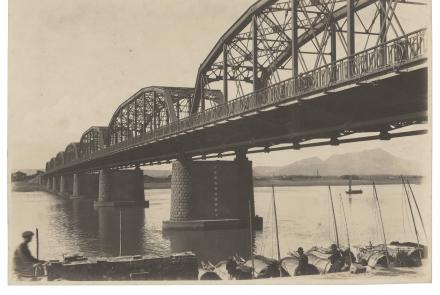

臺北大橋見證了臺北由渡口時代走向現代都會的百年更迭:清末以前大稻埕—三重埔以對渡為主,交通受天候與夜色掣肘,橋梁遂「應運而生」。第一代為劉銘傳興建鐵路時於淡水河上設置的木構橋,完工於 1889 年(光緒十五年),惟屢遭洪水損毀。其後的第二代木橋於 1920 年完工,但僅維持約五個月,9 月即有部分橋體被洪水沖失,顯示早期木橋面對河勢的脆弱。總督府遂改採鐵桁架重建,第三代於 1925 年 6 月 18 日正式通車,自此便捷陸運逐步取代對渡,兩岸都市加速擴張,居民也不再因洪水而憂心交通斷絕。這一時期的大橋亦成為藝術家的取景:鄉原古統在〈大稻埕大橋〉中以浮世繪語法描繪橋上車流、人群與橋下船舶並陳的都會景象;陳澄波〈臺北橋〉(1933)則從橋面遠眺觀音山、大屯山與河口山海門戶之景,將工業化橋景與自然河景並置成為時代縮影。

戰後因交通量與防洪需求遽增,橋梁進入連番改建。第四代(1969 年 11 月 15 日通車)改為鋼筋混凝土主橋配上游(南側)邊橋,主橋四線車道、橋長 498.4 公尺;當時仍收取過橋費,至 1977 年 7 月 1 日停收,收費亭並於 1990 年代中期改建時拆除。其後因中興橋斷橋事件與車流負荷,決議改建為第五代:主橋拓為六線道,並在兩側加建邊橋規劃為機車專用道與人行道;本次改建自 1991 年 10 月動工,於 1996 年 6 月中旬完工,並在 1996 年 7 月 16 日上午 10 時舉行通車典禮、正午正式通車,形成今日所見的臺北大橋。雖然當今河岸景觀已不同於鐵橋年代,但順著「藍色公路」望向北橋,仍能在橋影與山廓之間讀到臺北從木橋到鐵橋、再到鋼筋水泥與分流治水的現代化路徑。

數位走讀