01商況鼎盛三角湧庄

三峽古稱「三角湧」,曾經是繁華一時的河港,遠近馳名的染業重鎮,也是樟腦和茶葉的主要產區,悲壯動人的義軍抗日聖地...,三峽有著這麼精采豐富的傳奇故事。早期來到三峽開墾的漢人以福建泉州的安溪人居多,他們不但帶來故鄉的生活方式、神明信仰,也帶來各式各樣的稻種與茶苗等。大多住在和安溪原鄉景觀相似的丘陵和谷地(如三峽、木柵、深坑等),以農耕維生,他們種稻、種茶,更擅長製茶。

三峽老街 (今民權街)原名三角湧街,是三峽早期的市集中心,當時交易貨品多為附近田園山林所產的農產品。至清嘉慶、道光以後,產業日漸興盛,染布業的興起促成街市具備初步規模,日後相繼不斷的山產和經濟作物的開發,如樟腦、茶葉等,則使得街庄往外延伸,又因三峽有「通航之便」促成街市規模日趨繁榮。位在老街旁的三峽祖師廟,在地方因有長久歷史,除了宗教信仰以外,也是公斷制裁所在。過去農業社會時,廟宇連結起居民的日常生活,是在地居民閒暇聚會、下棋、話家常的地方,在在顯示社會安定、民生富足景象。

由於三峽山區廣闊,近山產大菁可製染料,又有便利的清澈溪水可漂洗,造就了染布業的發展,走進老街抬頭望去,盡是染坊的匾額,說三峽是製作藍靛與染布的重鎮一點都不誇張。約1880年時,臺灣輸出貨品中,靛藍的數量佔戎克船的第三位,而金額則居首位。對照當時的臺灣人,幾乎人人有一件耐用好看的藍色衣袍,可以想見當時藍草的栽植和染布技術,水準是相當高的。

從前福建安溪即以茶產出名,移民來到臺灣後,因三峽氣候和山坡地適合茶樹生長,先民也

開始種植。1860年淡水開港通商,臺灣的大門敞開,這時有英國商人陶德發現海山地區的山地很適合種茶,就鼓勵當地人栽種,從此三峽近山處的橫溪、成福、十三添等地都陸續闢為茶園;使得商業活動成長很快,而帶動街區快速擴展。

臺灣素有「樟腦王國」之稱,是全世界天然樟樹的主要產區,尤其以中北部淺山地帶居多,

當時全球70%的樟腦都來自臺灣。樟腦是製作藥材、香料、無煙火藥、底片、賽璐璐(一種合成樹脂)等物品的重要原料。三峽多山,自古以來便滿布原始樟樹林,近郊的山員潭子、十三添、打鐵坑、成福等處山地都設有腦寮,到清末劉銘傳時期,製腦業達到盛產巔峰。三峽多山林木茂盛,木材業發展得很好。清代在台灣之林業設施,始於光緒12年(1886),當時劉銘傳任台灣巡撫,為撫綏『番民』,乃開山煮腦,設撫墾分局於三角湧,內設伐木一門林政始設專司,是為清廷管理林木之始。另,三峽山區煤炭礦脈蕴藏豐富,煤田分布由新店溪西岸延伸到三峽、大溪交界處,也是臺灣北部主要煤礦區之一。

早期要從三峽老街通往大溪,只有走土地公坑這條越過山崙的道路,這路線不但是三峽人的入山要道,更是1895年抗日的古戰場。清光緒20年(1894)甲午戰爭爆發,清廷戰敗,次年割讓臺、澎給日本。日軍登陸臺灣後往南推進途中,在三峽一帶的住民組織抗日義軍,就是在這條小路上給予日軍重大打擊。如今古道景觀已變,古道路痕都被雜草淹沒了。

參考書目、網站:

1.台灣深度旅遊手冊 1-三峽篇 1990 年 9 月 1 日 莊展鵬等 遠流出版事業(股)公司

2.樟腦貿易 2025 年 5 月 4 日臺灣通史卷十八故事電子報

網址: https://storystudio.tw/article/gushi/camphor-industry-in-taiwan

3.苗栗樟腦產業的興衰 2025 年 5 月 4 日

4.國家文化記憶庫 網址: https://tcmb.culture.tw/zh-tw/detail?id=233536&indexCode=Culture_Event

5.國家文化記憶庫 網址: https://tcmb.culture.tw/zh-tw/detail?id=321992&indexCode=Culture_Place

02楓子林

楓子林以前名稱為楓仔林,也就意味著有非常多的楓樹。早年楓子林以淡水河流域最內陸的渡船口與高大威武的楓樹王聞名。今日楓樹數量已不如以往的多,楓樹王早再好幾年前因為雷擊而死去,只留下依偎著楓樹王而設立的土地公廟還存在石碇的道路中成為令人追憶的紀念。

04-3三崁店的傳統漢式民宅

行走於三崁店聚落內,仍可見多處傳統民宅,述說著早期聚落內居民的居住生活。這些傳統民宅多數為維持當代所需的居住機能而遭到增、改建,無論鋼筋混凝土材料的運用,抑或是紅磚牆、紅瓦屋頂、屋脊等仍然顯眼地標示出居住生活的歷史脈絡。傳統民宅的屋脊有多種形式,一般常見為前後兩坡在脊頭處收為圓形,而在三崁店聚落內的傳統民宅脊頭則流露了另一種型態,可認為其曾經是居民蔚為風潮的建築風格。此外,紅磚牆的磚仔尺寸、疊砌方法能提供辨識聚落空間的時代分期。

04大平里百年聚落

「大平」是個傳統的客家聚落,在龍潭的拓展史上,大平因為靠近山區,居民為了能夠更安心的開墾,由墾首招募隘勇設站防守,大平隘設在今福華飯店一帶,俗稱「銃櫃崠」。隘勇駐紮的營地就在今永和宮左側,房舍不但低矮,就連巷弄之間也是非常狹窄,這種布局在當時可以說是相當少見的格局。

大平聚落也因為防禦的因素,使得發展受到相當大的阻礙,大平聚落的巷弄狹窄,彎彎曲曲,類似唐山圍隴屋的獨特聚落格局,蜂巢式的布局有如迷宮,沒有十字型路口不易分辨方向,外地人走進去,會有走進迷宮一樣的感覺,迷宮巷弄、圍隴聚落就一傳十、十傳擺成為鄉土教育之聖地。然而隨著歲月流逝,紅磚平屋與現代樓房交錯,形成新舊雜陳的風貌。

04無敵稻景(萬安社區)

萬安社區發展協會:

1993年7月13日成立。

1993-1998:聯誼性質活動(中秋聯歡晚會、社區村校聯合運動會)+成立各式團體(關懷天使隊、民俗技藝隊、社區媽媽)

1998參加文建會「公共空間美化種子點評選」,每週聚會兩次,共同規劃社區願景,四大主軸:稻米原鄉館、有機米專業生產區、萬安磚窯場、有機農村體驗園區。

1999年起社區環境改造、社區美化,成立文史工作室。

2001年未來發展定位:文化參訪、產業升級。

主要據點,池上萬安村稻米原鄉館,舉辦過很多活動。

2021年10月8日:「打包一桌家鄉味」展覽。

2022年10月14日開展:「落葉,生/歸根─池上萬安記憶與族譜特展」

2024年7月農業部金牌農村。

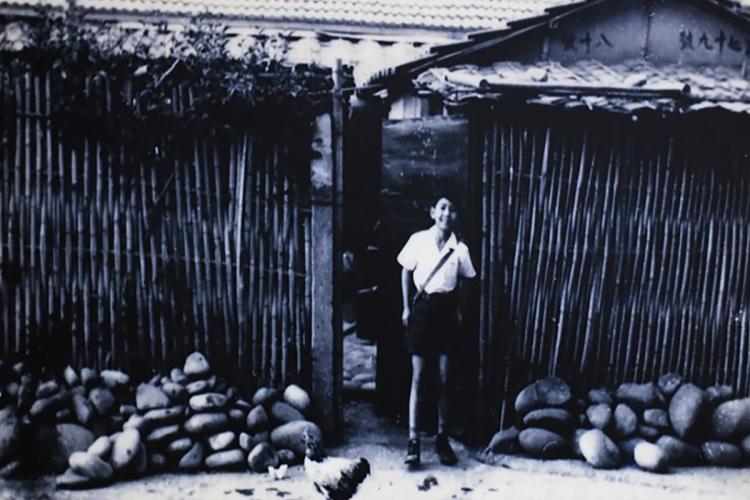

05中興莊竹籬笆/竹編泥牆

早年興建眷村時,一方面認為很快就會反攻大陸了,一方面為了節省成本並減少施工時間,便以「竹編夾泥牆」隔間。 作法是用桂竹編成鏤空的骨架,再用黏度較高的泥巴和稻殼混合成的泥漿塗抹於兩面,最外一層塗上石灰防水。

隨著時代改變,磚牆成為建築主流,加上國防部的國軍老舊眷村改建,竹編泥牆這個眷村居民的共同記憶的竹籬笆,漸漸消失在我們的記憶裡。

05石碇西街

西街發展較早,最初與染布業相關,之後的興盛則源自茶葉貿易,集順廟前的廣場即為當年茶葉集散地,最盛時期曾與汐止與竹東名列台灣三大茶市之一,前來購茶的茶商經常將集順廟前擠得水洩不通,甚至讓就讀石碇國小的學童連進校門都感到困難。

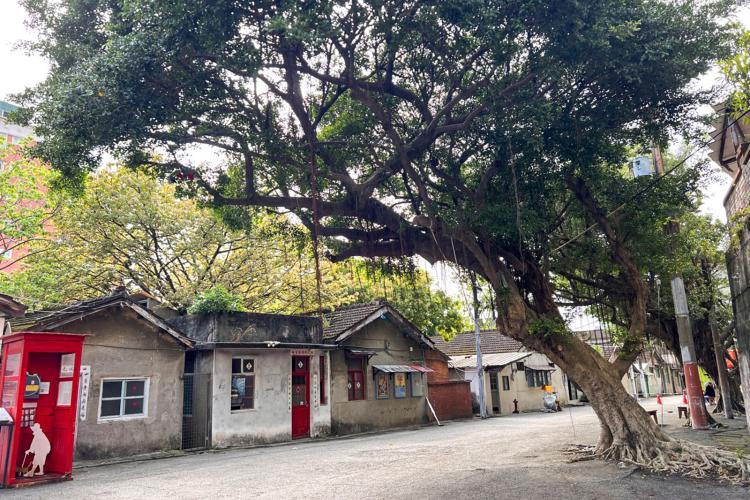

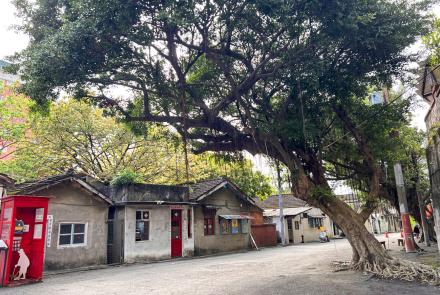

06千禧新城(陸光三村)—眷村故事館

眷村故事館,早期是陸光三村的文康活動中心,是一棟兩層樓的西式建築,洗石子的外牆呈現垂直與水平的線條,具有現代主義的建築風格。

陸光三村源於民國38年(1949)中華民國政府遷臺,為了解決軍官兵眷居住的問題,由蔣宋美齡女士主持的婦聯會發起,華僑與工商界集資興建,於民國55年(1966)興建完成。民國85年(1996),眷村改建國宅為千禧新城,僅將文康活動中心保存下來。桃園市政府文化局於民國93年(2004)登錄為歷史建築,定名眷村故事館,民國104年(2015)開館營運。藉由故事館的空間,除了提供居民們回顧眷村生活點滴,並傳承及見證龜山地區的歷史流變。

館內收藏的文物、器物及老照片,大部分都是原住戶所捐贈。一樓左側的客廳,呈現民國50-60年代眷村純樸的生活樣貌,箱型的電視機、黑膠唱片、電話、老舊的收音機、明星花露水、各式經典瓷器的紀念酒等。琳瑯滿目的文物散發出濃濃的人情味,也訴說著一個時代的故事。

右側時光走廊,各式生活標語及宣傳口號,是時代思想改造,正面宣傳和反向強化運動的代表。二樓規劃特展區及閱讀區,更多元呈現眷村文化的特色。此外,故事館也會藉由不定期的特展、講座、工作坊及每年10月結合眷村文化節的活動,延續眷村文化的歷史記憶及精神。

參考資料:

國家文化資產網 https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/historicalBuilding/20040303000004

龜山鄉千禧新城大榕樹旁眷村故事館 https://lov.vac.gov.tw/zh-tw/village_c_3_99.htm?7

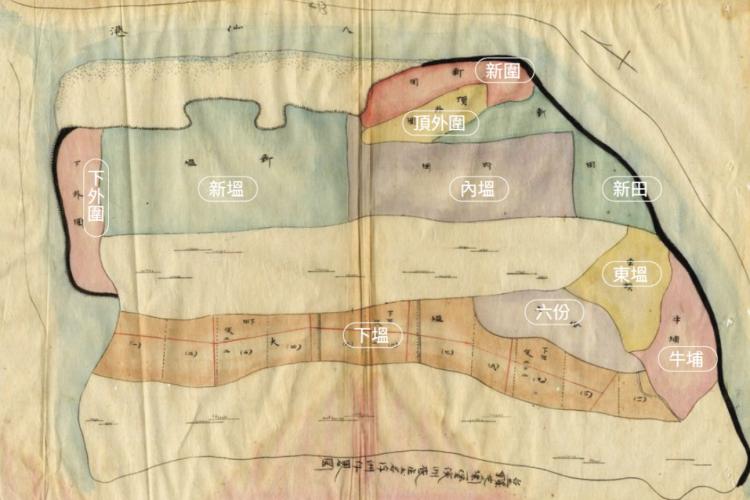

06浮洲仔「十一份」

浮洲仔位在基隆河沿岸、三面臨水的沙洲地景。1900 年,一位土地調查事務官在芝蘭一堡第一派出所轄區調查時,發現此地存在一種難以以既有法規登錄的共有分份制度:面積二十八餘甲的墾地,由十二名並無血緣關係的墾戶共同經營,通稱「十一份」。其源可追溯至 1769 年(乾隆三十四年),連總、蔡烏二人代表眾墾戶,與毛少翁社業主昇舉簽訂給墾契約,範圍「東至港、西至闊口港、南至蔡園、北至八仙大港(基隆河)」;眾人合資、歷三十餘年才逐步墾成。

「十一份」不是單一田名,而是一套分配與輪替的運作方式:土地被劃成大小不等的十個區域,再把每區細分為十一份,以抽籤決定每份的耕作者(收益者),並每六年重抽。因抽籤期次不同,同一區的「份界」也會改變;如此一來,十二名墾戶可隨機取得分散於十區、條件不一的旱地,不得出賣或讓與所有權,僅得轉讓使用與收益權,且無論地力優劣都負有耕作義務,讓收益與災損趨近公平。

作為臨水沙洲,浮洲仔的拓墾伴隨共同體契約與工事。1772 年,十二人訂立直白嚴格的公約:面對南側蔡姓家族的侵佔威脅,眾人推舉代表赴官控告,以公費補償其耕作損失、盤纏與訴訟費;若有人無力出資須以土地抵押,延宕公事則「眾鳴共攻」。日常開發上,十二名耕作者合力築堤、開鑿內部水路;十個分區多以「塭」「圍」為名,顯示其工法近似圩田——外築提防圍地、引入洪水淤泥、阻鹽排水、改良土質。直至近二十年前,地方耆老仍記得「塭田」之稱;他們回憶,以前農人常在田邊排成一列,用鋤頭鏟土、堆成土圍擋水的情景。

總結來看,「浮洲仔十一份」把沙洲的不確定性轉化為制度化的公平機制:以抽籤輪替分散風險、以不可出賣的共有權維繫共同體、以公約與合力築堤治理水患。這套從契約到工法的整合,讓一塊「易淹亦易失」的漂移之地,得以長期持續地被使用與居住。

06石碇東街

石碇老街順著石碇水系發展成東街與西街。西街興起時間早,後來因為煤礦的興起,茶葉慢慢沒落,發展重心便轉移至東街,形成東西街擁有迥異風情的街道。

07永安宮(三山國王廟)

位在永靖街「店仔」上,清嘉慶16年(1811)創立,當時,廣東饒平籍客民為聯誼交易需求,向彰化知縣楊桂森呈請私人集資買地捐建街市獲准,縣太爺盼在地客閩械鬥減少,贈名永靖街,建街契約議「三山國王護國庇粵之神,宜建廟崇祀」,遂於建街時並築。主祀三山國王,陪祀觀音、五榖大帝、天上聖母、太子爺、關聖帝君、韓文公。

道光年間,清廷實施「清莊聯甲」政策,大武西堡人士籌組72聯莊保甲,粵籍客民以本宮為中心,廟前柱聯「永保七十二庄年年清吉,安排三百六日事事亨通」,是72聯莊客民信仰中心。農曆2/25巾山大王生日,居民會以三獻禮祭祀,配以北管、午晚宴,之後6日依次由陳、邱、劉、詹、林、張姓每日輪作一棚大戲,為「字姓戲」。永安宮曾經道光6年(1826)李通事件及同治年間戴潮春事件破壞,多次修建成今貌。本宮信仰圈含陳厝厝、同安、五福、湳港西、瑚璉、永南、社頭枋橋頭、山腳與田尾海豐崙、曾厝崙、鎮平和埔心大溝尾等地(員林支廳的關帝廳區、大埔心區和北斗支廳的羅厝區、海豐崙區等,含今永靖、社頭、員林、埔心、田尾等)。

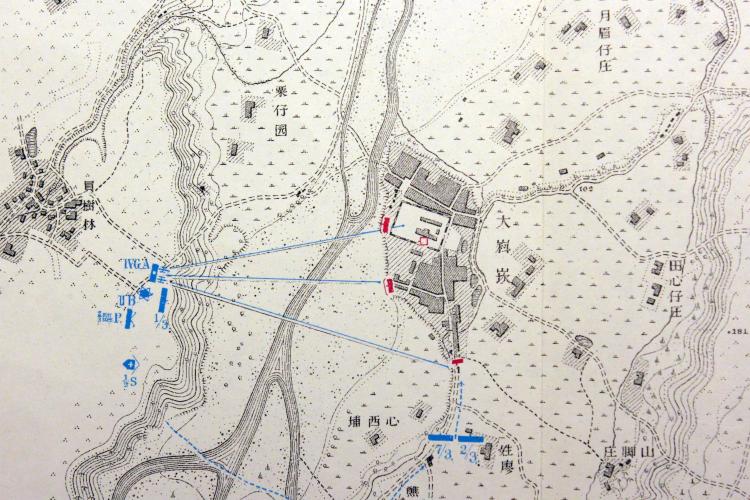

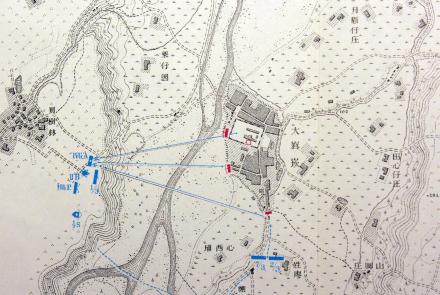

08日軍回攻大溪城

1895年清日簽訂《馬關條約》,清政府將臺灣割讓予日本,同年5月29日,負責接收臺灣的日軍部隊,從現今新北市貢寮區的澳底登陸,逐步由基隆、台北往南推進,遭遇北台灣各地義軍頑強抵抗。

7月10日,總督府命令山根信成少將率領的部隊,分成3個支隊,於12日沿著大嵙崁溪兩岸及鐵路線前進,掃蕩新竹以東至大嵙崁間潛伏的敵兵及土匪,以避免之後師團南進之後患。

進入坊城後,章少佐所率領的支隊,沿土地公坑溪谷欲前往大嵙崁(今桃園市大溪區)進軍時,遭到義勇軍包圍伏擊。經兩晝夜血戰後,日軍死傷達數百人,史稱「分水崙戰役」。

7月16日下午二時,日軍山根信成少將率援軍趕到大嵙崁,對義勇軍進行砲擊,致使義勇軍的包圍戰術潰散,日軍完成大嵙崁街的占領。而大嵙崁街因日軍先前的火炮攻擊,以及「入城後為驅逐殘匪而放火」,致使市區幾乎全被焚毀,直到翌日仍可以看到火苗(李文良,2015,頁24)

依據板橋林家管事林克成,在日人領臺當年,8月17日向總督府呈報鄰家各地租館收藏軍火器械清冊的檔案:林家的「大嵙崁租館:此館員存軍火,已被火燒,現在無存」(王學新,2014)。在《近衛師團軍醫部征台衛生彙報》,記錄了台灣總督府在分水崙戰役之後,認為「即使只是一個賊兵,都可能危害日後師團的南進以及兵站線,應一個也不留」,因此確立了日軍接下來在占領過程施行的「無差別殺戮」策略(李文良,2015,頁26)。

參考文獻:

1.李文良,2015,〈一八九五台灣政權轉換之際的大嵙崁社會〉。國立台灣歷史博物館館刊,第十期。

2.王學新,2014,〈北部客家人的大浩劫〉。引自國史館台灣文獻館網址:

https://www.th.gov.tw/epaper/site/page/128/1837。

08龜山后街

龜山后街,位於龜山里,為清代時期形成的古老聚落,後來轉為市場用地,兩側商店林立。桃園龜山第一百年地標曹家洋樓,即位於舊有省道臺一線與龜山后街交接口,也是龜山老古道后街的起頭,見證了龜山地區百年歷史興衰的見證。

車水馬龍、叫賣聲鼎沸是后街現今的樣態,商家小賣店林立,儼然回到兒時記憶中的傳統市集。龜山后街的另一亮點金時代專業烘培成立於民國74年(1985),位在龜山區中興路ㄧ段17號,為網路美食名店,道地古早麵包風味,歷久不衰。

位於省道臺一線萬壽路上,矗立后街上近百年歷史的古早味甘仔店,歷經第三代的傳承,店裡的擺飾、販售的商品,每每讓參觀者觸碰到兒時記憶,第三代經營者秉持懷舊依悉保留傳統的經營老店模式,曾是后街知名的日常購物中心,見證龜山老街的百年風華。

09憲光二村

憲光二村為桃園唯一的憲兵眷村,也是全臺唯一全區保留的憲兵眷村。第一期房舍為連棟式黑色水泥瓦平房共100戶,按家戶人口數分配房型,共分成平行的14排,每排6-8戶,面積較大的乙種房舍(每戶約13坪)計30戶,分散於建築物的兩端,室內配有一廳、二房、一廚、一衛;面積較小的70戶丙種房舍(每戶約10坪)則座落於中間位置,室內配有一廳、一房、一衛。每個房間皆有對外窗,每戶均有衛浴,屬新式眷村(早期舊型眷村衛浴為全村共用)。民國63年(1974),增建3棟4層公寓式職務官舍(每戶約20坪)共40戶。前後二期水泥平房與鋼筋混凝土的建築態樣,恰為眷舍建築型態的交替時期,也見證了臺灣建築發展的變革。

憲光二村曾是電視連續劇「光陰的故事」的拍攝場地,其後也有多個劇組前往拍攝,如電視連續劇「真愛源起」、「與愛同行」、「阿英的成長日記」,短片「木蘭回家」,電影「銀色食慾」,MV「快樂出頭天」等。

民國90年(2001),桃園縣政府首創舉辦全國第一屆「眷村文化節」,爾後對於轄境部份眷村的文化資產保存多有推動。憲光二村於民國95年登錄為歷史建築、民國106年設置全臺首座移民博物館。後將憲光二村、中壢馬祖新村及大溪太武新村,設計成為知名的桃園眷村鐵三角。

參考資料: 憲光二村官網 https://sianguang2ndvillage.com/

09火燒翁家大厝坑

「小暗坑」是新北市三峽區安坑里的舊地名。位於橫溪上游,因地處山區、雲霧繚繞,未開墾前叢林密布,行走其中如入坑道般陰暗,故得此名。道光廿年(1840)翁齋寬渡臺入墾此地,隨後招募佃農來此開墾,並在家族聚居的大厝坑周邊山區廣設17座隘寮,以保障其植藍和採樟熬腦事業。翁齋寬(俗稱翁寬)祖籍泉州府南安縣五都上英鄉(今泉州市南安市洪梅鎮),因坐擁廣大土地,收租金額多,遂為北臺灣巨富。

清道光年間,安坑地區開始墾拓,居民種植茶樹與樟樹,並提煉樟腦。光緒11年(1885),臺灣巡撫劉銘傳在三角湧設立「三角湧腦局」,推動樟腦產業,小暗坑因而成為重要的樟腦產地。當時的腦寮埔(今建安路上)有許多製樟腦的「腦寮」,日治時期改名為「安坑」。隨著產業變遷從製腦、製藍、米、茶、柑橘等產業發展,時至今日橫溪流域仍是三峽最主要的茶葉產區,以碧螺春、蜜香紅茶、橙茶等聞名全台。

翁齋寬捐輸朝事不遺餘力,清廷授予朝議大夫之官職,官拜四品,致富後在小暗坑地區興建了一座三進三出大宅院,俗稱「大厝間」,有三十六大房。他育有六子,其中最著名的是第六子翁景新,後來擔任抗日義勇軍的副統。乙未(1895)割臺時,景新率子姪戚族組成「翁家軍」,參與三角湧義民營,眾推為副統,尋兼營務總管。隨著三角湧庄陷落,義軍退守小暗坑,以翁家大厝為營,傾力供應糧餉,維持義軍戰力,並利用地勢與日軍周旋。翁景新常遣隊以游擊戰反攻三角湧、土城、龍潭,甚至一度攻入台北城。

次年(1896)樺山資紀派遣搜索隊強攻小暗坑,並三面包圍翁家大厝,在猛烈砲火下,大厝被毀,守軍幾乎全數犧牲。翁景新與次子翁國材從後門逃出,翻越後山,躲入後山山洞;日軍久攻不下,於洞口施以火攻煙燻,翁景新父子終因窒息壯烈犧牲。日軍割其首級懸於鳶山示眾,其昔日忠心部屬冒險取回,讓景新父子得以完葬,父子合葬於大厝廢墟前。大厝坑現在已是一片蓊鬱的茶園,昔日的繁華與煙硝都回歸於寧靜。

參考資料:

1.三峽鎮誌

2.劉還月-避秦山https://blog.udn.com/liu580220/5070766

3.王天從《三峽地區乙未抗日史料》

4.小暗坑翁家後代訪談

09開墾的記憶—慈雲教會與五十甲的故事

五十甲墾區位於吉安鄉干城村,光復後,退伍軍人輔導會在此安置約90戶退役軍官,分三組開墾了50公頃的土地,這片區域因此得名「五十甲」。聚落原稱為干城山莊,後來改名為干城村,但在地人依舊習慣稱此地為五十甲。五十甲的歷史可以追溯到日治時期,當時這裡是花蓮港種馬所的牧場,後來轉為農場,成為當地居民的工作與生活來源。慈雲教會建於1966年,由德國傳教士創立,隨著五十甲墾區的發展,逐漸成為居民的信仰中心。墾區居民包含客家、閩南、原住民和外省人,這些族群相互通婚並和睦相處,形成了多元文化的社區。

墾荒時期,居民面臨滿地的巨石與荒地,清理土地成為他們最艱難的挑戰。早期的墾民得使用炸藥清除大型石塊,無法搬動的巨石則掩埋於地下,這些石塊成為當地特殊的文化記憶。移墾過程中,雖然常因水源問題發生爭執,但居民間的互助與分享食物的情誼,最終讓他們共同度過了艱難歲月。如今,慈雲教會和五十甲墾區見證了這片土地上的歷史變遷,成為干城村多元文化與歷史的象徵。

10康莊有機聚落區

康莊休閒農業區位於大漢溪東岸,三層河階、頭寮大池的下方,屬於狹長型河床台地,康莊路貫穿其中,是本區的交通動脈,是大溪通往石門水庫必經要道,北面可直通大溪市中心,南面連接石門水庫入口處。康莊休區屬於義和里,是桃園十個休閒農業區之一,也是農糧署指定的有機聚落所在,埤塘、水圳、古道、水田、竹圍、雞舍..區內保留了完整的農村景觀。休區內農場皆以有機、友善農法耕作,並成立有機蔬菜生產合作社,供應大臺北地區大賣場。此外,並有多項農村體驗活動,如季節蔬菜種植、採摘、捉泥鰍、採草莓、採番茄、採玉米等農業體驗活動,並結合科技應用AR、VR虛擬擴增實境技術,用於環境導覽解說。

【有多項農村體驗活動,如季節蔬菜種植、採摘、捉泥鰍、採草莓、採番茄、採玉米等農業體驗活動,並結合科技應用AR、VR虛擬擴增實境技術,用於環境導覽解說。-方文樹、林炯任】

10康莊有機聚落區

康莊休閒農業區位於大漢溪東岸,三層河階、頭寮大池的下方,屬於狹長型河床台地,康莊路貫穿其中,是本區的交通動脈,是大溪通往石門水庫必經要道,北面可直通大溪市中心,南面連接石門水庫入口處。康莊休區屬於義和里,是桃園十個休閒農業區之一,也是農糧署指定的有機聚落所在,埤塘、水圳、古道、水田、竹圍、雞舍..區內保留了完整的農村景觀。休區內農場皆以有機、友善農法耕作,並成立有機蔬菜生產合作社,供應大臺北地區大賣場。此外,並有多項農村體驗活動,如季節蔬菜種植、採摘、捉泥鰍、採草莓、採番茄、採玉米等農業體驗活動,並結合科技應用AR、VR虛擬擴增實境技術,用於環境導覽解說。

11依托邦社區

矗立在頭寮大池旁,有著美麗彩色倒影的依托邦社區,已歷二十寒暑,成為大池美景的一部份。開窗面對著頭寮地區自然美景,可望見溪洲山、頭寮山、草嶺山,鄰近登山步道設施便利,充滿田園生活氣息,是都會人們嚮往的生活理想國。所以,這裡的房子,一直有著高詢問度。

住在社區裡的居民,有企業老闆、藝術家、導演,也有許多退休族,大家都十分喜愛這裡的生活環境,清晨被山鳥輕脆叫聲喚醒,晨昏散步池畔賞景,還能隨時能欣賞季節變化時,山水池景幻化的四時景色。社區管委會運作積極,定期舉辦聯誼活動及戶外參訪,聯絡鄰居情誼,並成立社區藝文社團「水月社」,每月邀請名人舉辦講座,或社區交流活動,鄰居感情十分融洽。

12依托邦社區

矗立在頭寮大池旁,有著美麗彩色倒影的依托邦社區,已歷二十寒暑,成為大池美景的一部份。開窗面對著頭寮地區自然美景,可望見溪洲山、頭寮山、草嶺山,鄰近登山步道設施便利,充滿田園生活氣息,是都會人們嚮往的生活理想國。所以,這裡的房子,一直有著高詢問度。

住在社區裡的居民,有企業老闆、藝術家、導演,也有許多退休族,大家都十分喜愛這裡的生活環境,清晨被山鳥輕脆叫聲喚醒,晨昏散步池畔賞景,還能隨時能欣賞季節變化時,山水池景幻化的四時景色。社區管委會運作積極,定期舉辦聯誼活動及戶外參訪,聯絡鄰居情誼,並成立社區藝文社團「水月社」,每月邀請名人舉辦講座,或社區交流活動,鄰居感情十分融洽。

12牡丹群社(入口)

牡丹群社由sinvaudjan(牡丹社)、tjaljunay(女乃社)及tjakudrakudral(牡丹中社)所組成,坐落於牡丹溪北邊的山林間,聚落屬於散村型態,屬排灣族paliljaliljaw群之部落,在19世紀末當時,是琅嶠十八社最具有影響力的代表性部落。

在1874年的「牡丹社事件」中,牡丹群社在面對日軍出兵時,以堅定的決心捍衛家園,與高士佛社原住民共同抵抗入侵的日本軍隊,承受了部落被焚燬的慘痛代價,在物質缺乏的當時,遷回tjukulavaw舊社居住,開始部落重建的辛苦過程,還又得面對失去頭目的部落權力更迭問題,可見牡丹社事件對於族人造成的影響。

牡丹群社族人現今多居住於牡丹村,沿著牡丹溪畔的建立聚落。佳德谷及鐵線橋為通往舊時牡丹群社的入口。直至今日,牡丹村民多數依舊維持著排灣族傳統祖靈信仰,為守護原住民族文化而努力。

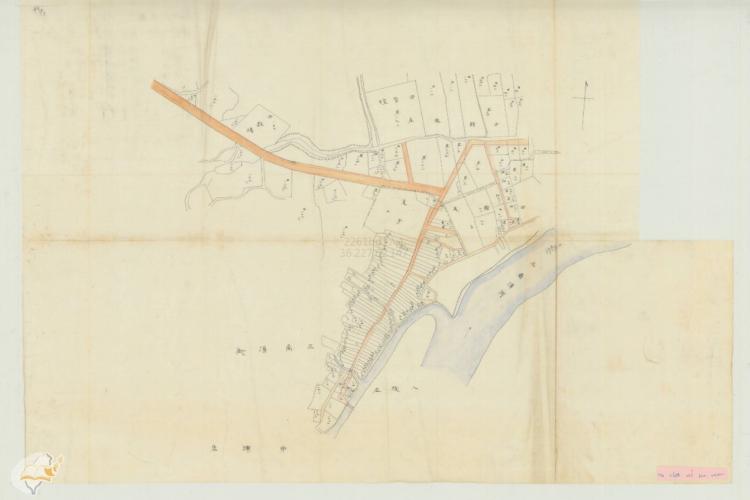

13三角湧街概述-市街改正

歷史上的三角湧街就是現今觀光客絡繹不絕的三峽民權老街。這條老街是清代漢人移民沿著三角湧溪與鳶山山麓所形成的市街。清領後期,因為染布、樟腦、茶葉等產業興起,促進市街的繁榮。不過我們目前所見到的老街都是日治時期留下來的老街屋,那麼清代的三角湧街到底是怎樣的景象?雖然沒有清代老街的舊照,但幸運的,馬偕在他的日記裡為我們留下許多生動的描繪。

清光緒8年(1882)2月23日馬偕受邀至三角湧街參加一個節慶活動,他用英文拼音節慶的名稱,「Thai-ti-Kong」,你唸一下這個詞,咦?這不是……沒錯,就是閩南語發音的「殺豬公」。你可以再查一下萬年曆,會發現這一天是農曆正月初六,正好是清水祖師的誕辰。馬偕還說他看見了300頭豬,每頭都重達300到400磅,街上人群擁擠。不用身歷其境,短短幾行文字,三角湧街的熱鬧景象躍然紙上。

光緒18年(1892)10月7日,馬偕又來到三角湧街,在他的教堂前幫民眾拔牙,這時有6個原住民圍著看他拔牙,其中一個原住民最後鼓起勇氣讓馬偕幫他拔牙。馬偕在日記裡寫道:「這個生番堅持手抱著全部﹝他所獵取﹞的頭顱拔牙。我未曾使用這種方式拔牙,但順利完成,由於我允許他這樣,群眾也完全享受有趣的情景。」這是一幅生動的畫面,也顯示在承平時期,山上的原住民是會到三角湧街上溜達的。

不過這樣繁榮、平靜的三角湧街,卻在1895年乙未戰爭時毀於一旦。由於日軍登台後,遭到三角湧義軍抵抗,犧牲慘重,於是日軍焚街報復,三角湧街及祖師廟皆在此時付之一炬。大正5年(1916),殖民政府推行「市街改正」,將道路拓寬,屋簷、騎樓、排水設施也做了整頓,並建設輕便鐵道作為主要文通工具,成為一條整齊光鮮的現代化街道。在日治時期留下史料裡,尚可看見三角湧街改正的過程;如三角湧街下水道工程徵調了志願工7240人次, 民間寄付(捐款)1810元以及設計圖等。

改正後的三角湧街,兩旁一幢幢的紅磚拱廊新洋樓競相興起,大正樣式的立面牌樓上,刻字代表著姓氏、行業或店號,當時街上主要是染布、製材、茶莊等商家,呈現出三峽當時風光歲月。

參考資料:

1偕叡里.王榮昌,《馬偕日記》,玉山出版社,2012年。

2國史館臺灣文獻館。https://onlinearchives.th.gov.tw/index.php?act=Archive。

3三峽老街官方網站。 https://www.sanxias.com.tw/portal_a1.php?owner_num=a1_60564&button_num=a1。

13牧童古道與摸乳巷

摸乳巷的地名由來並非是因為巷弄狹窄,而是以前烏塗溪有一段山徑非常狹窄,若走時不當心就會落溪中,而山壁剛好有兩塊突起的石塊,可以讓挑著貨物的民眾,一隻手扶扁擔,另一隻手抓著突出的石塊以避免跌入溪中,而這兩個突起的石塊又像是女性的胸部,所以這處狹窄的山徑便被戲稱為摸乳巷。但是隨著北47鄉道的打通,這以往必須要攀緊的石塊也隨著工程而消失,現今只留下這個有趣的地名供今人遙想當年。

14 新竹車站

14 Hsinchu Station

新竹車站為臺鐵縱貫線及內灣線的鐵路車站,此外內灣線及六家線以此站為折返點。新竹車站是劉銘傳鐵路的終點,日治時期時將原有路線部分改線,並計畫向南興建縱貫鐵路,同時將新竹車站改建為木造站房。現今站體於大正二年(1913年)完工,建築樣式結合了巴洛克風格與德式哥德風,具有陡斜的屋頂,為整個車站帶來優美典雅的異國情調,加上厚實的紅磚牆壁,讓設計繁複的建築更顯莊重,線條分明的設計點綴著細緻的裝飾。二戰後整修的樣子與原設計較不同。是臺灣最古老的現役站房,為國定古蹟。目前正在進行新竹大車站平台計畫的綜合規劃中。

Hsinchu Station is a railway station on the Taiwan Railways Administration's (TRA) Longitudinal Line and Neiwan Line. The Neiwan Line and Liujia Line also use this station as a turnaround point. Hsinchu Station was the terminus of the Liu Mingchuan Railway. During the Japanese occupation, part of the original route was rerouted, and a Longitudinal Railway was planned to be built southward. Hsinchu Station was rebuilt as a wooden station building. The current station was completed in 1913 (Taisho 2). Its architectural style combines Baroque and German Gothic elements, featuring steeply sloping roofs that give the station a beautiful and elegant exotic feel. The thick red brick walls further enhance the solemnity of the complex design, with clean lines adorned with delicate decorations. The post-World War II renovations resulted in a different appearance from the original design. It is Taiwan's oldest active railway station and a national historic site. Currently, comprehensive planning for the Hsinchu Grand Station platform project is underway.

14高士佛社

kuskus(高士佛社)為排灣族paliljaliljaw群的古老部落,依據遺址考證估計有6百年的悠久歷史,排灣族名是由除草諧音「kuskus」命名,表示每日勤奮除草耕作之意,是族群凝聚力相當強大的強悍部落。

1871年琉球漂民事件中,宮古島人於八瑤灣上岸後,即是進入高士佛社領域,當時高士佛族人還提供地瓜供宮古島人食用,而後宮古島人不知何故逕自離開。1874年高士佛社被入侵的日軍焚燬,部落損失慘重。族人對於發生過災難或有人死於非命之處都視為不祥之地,因此無法再回去原來舊社之地,並將當時的舊社稱之為「linivuan」,意思為「逃離之地」,可知牡丹社事件對於族人造成之影響。

高士佛社族人目前居住於高士村,部落三面環山,可東瞰太平洋的日出,居高臨下八瑤灣風貌一覽無遺,留有由日本神社遺址,白色的鳥居佇立在野牡丹神社公園,每逢四、五月野牡丹花盛開季節,滿山花海,美不勝收。

16頭寮城

走上十一指古道後,就到了位於三層地區的「頭寮城」。頭寮城顧名思義,可知在拓墾時期,是當時跟隨梅鶴林家的墾戶所居住。為了抵禦泰雅族人的攻擊,在聚落外圍種滿刺竹,用石頭築起防禦工事,形成一個聚落,稱為「頭寮城仔」。至今聚落裡,仍有許多傳統的紅磚古厝,雖然圍牆已經毀壞,剩下部分的石頭駁坎存在,還可見到當時留下的石敢當。只是,由於頭寮產業沒落,多多人去樓空,走在往前竹篙厝產業道路上,眼前所見,老樹、古井、紅磚牆以及緩步前行的耆老。與對面林立的依託邦社區色彩亮麗的大樓,形成明顯對比。

【在聚落外圍種滿刺竹,用石頭築起防禦工事,形成一個聚落,稱為「頭寮城仔」。-方文樹】

18依托邦社區

矗立在頭寮大池旁,有著美麗彩色倒影的依托邦社區,已歷二十寒暑,成為大池美景的一部份。開窗面對著頭寮地區自然美景,可望見溪洲山、頭寮山、草嶺山,鄰近登山步道設施便利,充滿田園生活氣息,是都會人們嚮往的生活理想國。所以,這裡的房子,一直有著高詢問度。

住在社區裡的居民,有企業老闆、藝術家、導演,也有許多退休族,大家都十分喜愛這裡的生活環境,清晨被山鳥輕脆叫聲喚醒,晨昏散步池畔賞景,還能隨時能欣賞季節變化時,山水池景幻化的四時景色。社區管委會運作積極,定期舉辦聯誼活動及戶外參訪,聯絡鄰居情誼,並成立社區藝文社團「水月社」,每月邀請名人舉辦講座,或社區交流活動,鄰居感情十分融洽。

【充滿田園生活氣息,是都會人們嚮往的生活理想國。-林炯任】

20永福庄茶業發展

台三線從三峽往大溪方向在永福里(烏塗窟)可見一招牌寫著「武嶺茶-黃岳輝」,再往前些許的公車站牌上寫著「茶場」而烏塗窟與茶相關可見的產業資訊僅存上述兩者。筆者透過文獻爬梳與訪問才知曉「烏塗窟」茶以前是全台知名。

大溪永福里東鄰新北市三峽區,南接復興區,西接大溪區其他里,地形多為海拔200公尺到600公尺左右的丘陵與山坡地,山間的小盆地與河谷為主要的聚落之處。因為地形的關係,永福里的氣候為亞熱帶季風氣候過渡溫帶山地氣候,不僅日夜溫差大,且常有晨露與低雲,是最適合茶樹生長的氣候環境。

清同治7年(1868),以黃龍安為首的黃安邦墾號,號召數百人,由三角湧(今三峽)入山,開拓永福庄烏塗窟,同治10年(1871),黃安邦墾號與佃戶約定「如栽茶成功,出息之時,每年年植萬欉茶,應納隘費壹員」,永福開山植茶由此奠基。當時正值台灣茶葉外銷興盛期,永福(烏塗窟)成為北台灣重要的茶葉產區,茶園面積超過千甲,帶動地方經濟發展。1895年乙未戰爭期間,永福地區發生大嵙崁戰役,日軍攻擊燒毀龍山寺及民宅,造成嚴重破壞,男丁人力損失慘重,使當地茶產業一度嚴重萎縮,但很快又重新站穩腳步。嗣後當地茶農積極配合日本政府推動的製茶技術改良與機械化生產,提高茶葉品質與產量。永福茶葉隨著台灣茶葉外銷的興盛,主要出口至日本及其他國際市場。

日治時期台灣茶葉出口量大增,尤其是紅茶外銷成為重點,而番庄烏龍茶與包種茶、扁茶仍保持一定的外銷量,永福茶葉因品質優良,也參與這波出口浪潮。民國75年(1986),為緬懷蔣中正總統,特以其故鄉之名,將大溪茶葉命名為「武嶺茶」。

到了民國83年,大溪地區茶葉栽培面積約有83公頃,主要分布在大溪河東地帶的丘陵山區,包括永福里、復興里、新峰里及石門水庫上游等茶區。然而,隨著石門水庫的建立及都市發展,茶園面積逐漸縮減,到了民國108年(2019),大溪區的茶園面積僅剩約2公頃,因人力短缺及茶樹老化等因素,產量逐年下降,茶產業逐漸沒落。

資料來源:

1. 謝維修《永福風華》,2010。

2. 大嵙崁文教基金會 https://www.takoham.org.tw/snippet_story/21

3. 永福茶產業耆老訪談 與談人:黃岳輝先生,2025/5/27採訪。

23四份子

四份子茶園位於小暗坑社區新北110道上,是三峽與新店交界處,四份子溪流經其中,附近尚保留粉寮坑、二十六份、七十二層、日月洞、十七寮等小地名。社區內茶園密布,林相豐富,四季皆可見螢火蟲蹤跡,生態環境良好,一般市區罕見的各類珍奇昆蟲、植物花草,在這裡皆隨處可見。此地山區終年雲霧濃密,氣候涼爽,非常適合茶樹生長,茶農以種植青心柑仔種為主,在山泉水灌溉且手採茶菁的細心栽培下,分別製作出碧螺春綠茶、龍井茶及蜜香紅茶,品質優良甘醇,遠近馳名,三峽因而被譽為「臺灣綠茶的故鄉」。

近年來,小暗坑茶農積極以友善環境的耕作方式經營茶園,並復育螢火蟲,藉由對環境相當敏感的指標生物−螢火蟲,來作為茶園友善耕作的生態標章認證,催生出小暗坑「火金姑茶」。社區也以「生態永續小暗坑」為願景,逐步營造小暗坑火金姑茶文化生態園區,讓螢火蟲與茶葉共生共舞,兼顧環境與產業發展,目前已有許多茶農取得有機認證及加入生產履歷行列,提供給消費者更健康無毒的茶葉產品。歡迎各級學校及親子到小暗坑,體驗製茶品茗、露營、賞螢、走步道、戲水等豐富的套裝生態農遊行程。

此外,喜歡悠閒走郊山的朋友,可由「新北110號道路」安坑路的保儀宮斜對面進入北102產業道路,經「火金姑茶」製茶工廠旁的護境宮土地廟,再由對面的產業道路進入山徑,順著山路經過茶園,由茶園山徑上行。可登安坑山(海拔333m)、安新山(260m)等,走來清涼自在,下山後到茶行喝杯好茶,身心暢快無比。四份子附近也有保儀宮、圓化寺、廣靈廟、安山寺等廟宇,也保留防空洞、古戰場、古墓、隘勇線遺跡,以及煤礦產業的焦炭窯、煤窯及舊礦坑遺址,都值得民眾尋古探訪,到此一遊。

參考資料:文化部臺灣社區通網頁-三峽小暗坑社區深度之旅:https://communitytaiwan.moc.gov.tw/Item/Detail/桐林社區感念的故事

25 竹科X計畫

25 Hsinchu Science Park X Project

如今,這片曾經煙囪林立的工業地景正經歷轉變。市政府與中央合作推動「竹科X計畫」,規劃36公頃的產業特區,核心區約8公頃,包含竹科X基地的三棟研發大樓,聚焦AI、物聯網、5G通訊等創新產業。其餘區域則規劃為「藝文高地」,將設置新竹文創館、兒童探索館及國際展演中心,打造結合藝術人文與親子教育的文化新聚落。從殖民時期的水利基礎建設、戰後的肥料工業,到今日的智慧園區願景,公道五路見證新竹百年工業轉型與城市地景蛻變。

This former industrial landscape is now undergoing redevelopment. The government's "HSIP X Project" designates a 36-hectare zone featuring R&D buildings focused on AI, IoT, and 5G industries. The surrounding "Arts Highland" will include a creative arts center, children's discovery museum, and international performance venue. From colonial-era waterworks to postwar fertilizer production to today's tech park vision, Gongdao 5th Road encapsulates a century of industrial transformation in Hsinchu.

26小暗坑

三峽安坑里,舊稱「小暗坑」,因此地多雲霧,未開墾前叢林挾道蔽空,人行其間如入坑道般陰暗不見天日,故名。後來以暗坑知名不雅,乃改名為安坑。

清嘉慶、道光之後,山林產業開發,小暗坑因氣候適宜,地形多山,居民們開始種植茶與樟樹,並煉製樟腦。光緒11年(1885)劉銘傳任臺灣巡撫,於三角湧設「三角湧腦局」,倡導製腦事業,小暗坑於是擴大開發樟腦產業,現今的建安路上因昔日有許多製樟腦的腦寮,故有「腦寮埔」的舊稱。臺灣光復後,製腦產業逐漸沒落,居民改而種茶、柑橘及稻米。隨著產業的沒落,人口外移,小暗坑逐漸失去了昔日的光彩。

今日安坑里里民,為了振興社區、永續環境生態,將小暗坑的兩大亮點「茶」、「螢火蟲」做結合,藉由螢火蟲做為生態指標,以無毒友善的農法發展茶葉,將當地所產的茶葉取名為「火金姑茶」,並整合社區內的有志之士及邀請自然步道協會的協助,帶領居民一起興建人工溪流,營造復育螢火蟲的棲地。希望以好生態來帶動好產業,成為一個不受污染的環境、才能成為螢火蟲的棲息地,因此「火金姑」就是小暗坑無毒耕作的最佳保證。

經過幾年的努力,現在螢火蟲數量非常的多,種類更多達二十幾種,成為三峽的賞螢秘境,每年四五月,春夏交替之際,正是螢火蟲最多的季節,小暗坑都會舉辦螢火蟲季,推廣生態觀光旅遊。

2017年4月,自產自銷的茶農們正式推出「火金姑茶」品牌,以「三生一體」理念結合生活、生產及生態、促使地方產業升級,發展高經濟價值的茶葉,里民們效法日本的「里山精神」,希望風景秀麗、生態豐富、茶園遍佈的小暗坑,不僅讓螢火蟲回歸,更希望能吸引青年力量回流,回到這個「螢火蟲的故鄉」,重振美麗家園的榮景。

30 林業文化聚落建築群

30 Forestry Culture Cluster

聚落發展史、使用變遷史 1930年代因應日本南進政策,臺灣總督府推動工業發展,竹東因鄰近山區富含木材、石油、天然氣、煤炭、矽砂、石灰石等天然資源,吸引許多新興工業設廠,成為新竹工業重鎮。 昭和十五(1940)年,日本商人平戶吉藏於竹東設立出張所,並在雞油林設立「植松木行竹東支店」,興建大型製材廠、貯木池、貯木場、事務所及員工宿舍等產業設施,積極砍伐天然原始林,以應日本軍方之需。 民國三十四(1945)年11月竹東林業由「臺灣行政長官公署農林處林務局」接收,並沿用「植松」之名繼續經營。次年,國民政府設置林業管理委員會,並正式接收日本人在臺灣公、民營的事業,以三組方式進行接收工作。植松在竹東的林業資產後改名為「竹東林場」,隨著竹東支線的修築,竹東成為林業發展的重鎮。 二戰後至民國六十年代間,為充實國庫財源,臺灣的山林資源有計畫地進行開採,隨著工商業逐漸發展後,民間森林保育意識的抬頭,民國六十二(1973)年行政院頒行「台灣林業經營改革方案」,伐木量逐年減少。至民國七十(1981)年左右,因山林資源漸稀與政府的禁伐令,林業製材的產業日漸沒落,相關地景也逐漸荒廢、拆毀而消失。民國七十九(1990)年後,竹東林場停止生產,土地逐漸轉為都市計畫公共設施用地,原有的空間亦大幅轉變為其他使用。 聚落整體規模及特色 「竹東林場建築群」包括「林業展示館(竹東林場製材廠貯木場辦公室)」、東林路148巷宿舍群、長安路53巷宿舍群,位處竹東車站前,鄰近圓環與竹東鎮公所,許多竹東鎮的政府機關皆設立於此,為竹東鎮行政的核心區。 竹東林場製材廠貯木場辦公室現為「林業展示館」。東林路148巷宿舍群共計40戶,是竹東林場宿舍區中保存範圍完整、且類型豐富而多樣的區域。集結了日治時期、戰後初期的多種宿舍風貌,包括沿中正路的戰後雙拼樓房宿舍,以及內側的日治與戰後日式雙拼木造宿舍。 長安路53巷宿舍群的巷弄蜿蜒,形成特有的紋理景觀。在靠近林森路的空曠處,尚存留一處防空洞設施,是當時防空之用的歷史見證。 聚落建築場所精神價值 「竹東林場建築群」為二戰後六大林場中北部僅存相關辦公與宿舍設施之案例,具其重 要性。此建築群見證林業與都市發展歷史,其保有巷弄紋理的整體景觀、展現了多元型態的宿舍單元,尚存當時宿舍區內的「原醫務室」、「原招待所」等服務設施,且建築群鄰近市中心,具有活化竹東區域發展之潛力。 資料來源:竹東林場宿舍群文化資產價值評估報告委託案成果報告書

History of Settlement Development and Usage Changes: In the 1930s, in response to Japan's southward expansion policy, the Taiwan Governor-General's Office promoted industrial development. Zhudong, due to its proximity to mountainous areas rich in natural resources such as timber, oil, natural gas, coal, silica sand, and limestone, attracted many emerging industries to set up factories, becoming an important industrial town in Hsinchu. In 1940, Japanese businessman Hirado Kichizo established a branch office in Zhudong and set up the "Zhudong Branch of Zhisong Timber Company" in Jiyoulin. He built large-scale lumber mills, timber storage ponds, timber yards, offices, and employee dormitories, and actively cut down natural virgin forests to meet the needs of the Japanese military. In November 1945, the forestry industry in Zhudong was taken over by the Forestry Bureau of the Agriculture and Forestry Department of the Taiwan Executive Yuan, and continued to operate under the name "Zhisong". The following year, the Nationalist government established the Forestry Management Committee and formally took over the public and private enterprises owned by Japanese in Taiwan, carrying out the takeover work in three groups. The forestry assets of Zhisong in Zhudong were later renamed "Zhudong Forest Farm." With the construction of the Zhudong branch line, Zhudong became an important center for forestry development. From the post-World War II period to the 1960s, in order to replenish the national treasury, Taiwan's mountain forest resources were systematically exploited. With the gradual development of industry and commerce and the rise of public awareness of forest conservation, the Executive Yuan issued the "Taiwan Forestry Management Reform Plan" in 1973, and the amount of logging decreased year by year. By around 1981, due to the scarcity of mountain forest resources and the government's logging ban, the forestry timber industry gradually declined, and the related landscapes were gradually abandoned, demolished, and disappeared. After 1990, the Zhudong Forest Farm ceased production, and the land was gradually converted into urban planning public facilities land, and the original space was also largely converted to other uses. The Zhudong Forest Farm Architectural Complex comprises the Forestry Exhibition Hall (formerly the Zhudong Forest Farm Lumber Mill Office), the dormitory complex on Lane 148, Donglin Road, and the dormitory complex on Lane 53, Chang'an Road. Located in front of Zhudong Station, near the roundabout and the Zhudong Township Office, it was the core administrative area of Zhudong Township, housing many government offices. The former Zhudong Forest Farm Lumber Mill Office now houses the Forestry Exhibition Hall. The dormitory complex on Lane 148, Donglin Road, with 40 units, is the best-preserved and most diverse dormitory area in the Zhudong Forest Farm. It showcases various dormitory styles from the Japanese occupation period and the early postwar period, including postwar duplex dormitories along Zhongzheng Road and Japanese-style duplex wooden dormitories from the Japanese occupation and postwar period. The winding lanes of the dormitory complex on Lane 53, Chang'an Road, create a unique landscape. Near Linsen Road, an air-raid shelter remains, a historical testament to its use for air defense. The Zhudong Forest Farm Architectural Complex holds significant importance as it is the only remaining example of related office and dormitory facilities in northern China among the six major forest farms established after World War II. This complex bears witness to the history of forestry and urban development. It preserves the overall landscape with its characteristic alleyway textures, showcases diverse dormitory units, and still retains service facilities such as the original medical clinic and guesthouse. Furthermore, its proximity to the city center gives the complex the potential to revitalize the Zhudong area. (Source: Zhudong Forest Farm Dormitory Complex Cultural Asset Valuation Report - Commissioned Project Outcome Report)

31 資源莊31 Ziyuanzhuang

日昭和元年(西元1926 年)在開鑿竹東圳隧道時,突然爆炸,因而發現此地蘊藏豐富的瓦斯,因此在日昭和9年3月時,台灣礦業株式會社開鑽竹東1號油井,同年五月鑽進300公尺油氣地層時,探得油氣並引發大火,經36天才將大火熄滅,竹東礦區因此世界聞名,直至台灣光復,這之間共鑽井23口井,完成採氣的共有八口,而台灣光復後,國民政府成立台灣油礦探勘處(即為現今的中國石油公司)接收竹東礦區。 而資源莊是日據時代就興建的,依據竹東鎮誌第127頁,及林鎮烈所著的竹東鑽機保養工廠簡介中的說明,資源莊主要是做為員工宿舍,最多可容納285戶,日據時期的資源莊就是一個設施非常完善的獨立住宅社區,內有禮堂一座、醫務室一間、供應社、冰店、兒童育樂所、餐廳各一棟、公差宿舍一棟、員工單身宿舍2棟、員工眷舍200多戶、並有圖書室、網球場、籃球場、溜冰場等。 早期中油公司為了體恤員工採買的便利性,特在冰店附近的空地,規劃臨時攤販區,讓附近的小農進來販售自家的農作物。 依據97年訪問湯達正先生時得知,戰後除了少數因技術需求而留下的日本工作人員外,其餘皆返回日本了,而資源莊的日本房舍拆除後,有昔日的日本工作人員回來探望故居,尋找年輕時栽種的樹木,但一切已成回憶,只能流淚感嘆。 現今的資源莊,最為大家所喜愛的、老少咸宜的就是資源莊冰店,冰店每年只有4/15~10/15 約半年的時間經營,早年是以一台使用阿摩尼亞的製冰機器,現已汰換為冷煤的壓縮冷凍機,製冰過程如下: 1. 煮水 使用員崠淨水廠的水,過濾後煮開放涼,第1 天煮水、第二天放涼、第三天放原料。 2. 製冰 以純糖、純果汁、純開水、檸檬精配料成型,放入零下20度的冰箱,30分鐘後即可包裝,整個製冰階段過程共需1個小時。此外,到資源莊吃清冰,有一特殊吃法,就是一定要加鹽,據說是昔日中油籃球隊選手練球時,為了補充流失的養分之故。 現今的資源莊,日本宿舍皆已拆除,僅冰店、餐廳、理髮院、宿舍還有在運作。

In 1926, during the excavation of the Zhudong Canal Tunnel, an explosion occurred, revealing rich gas reserves in the area. In March of 1928, Taiwan Mining Corporation began drilling the Zhudong No. 1 oil well. In May of the same year, after drilling to a depth of 300 meters, they discovered oil and gas, which triggered a fire that took 36 days to extinguish. The Zhudong mining area thus became world-famous. Until Taiwan's retrocession, a total of 23 wells were drilled, eight of which were successfully used for gas extraction. After Taiwan's retrocession, the Nationalist government established the Taiwan Oilfield Exploration Office (now China Petroleum Corporation) to take over the Zhudong mining area. Ziyuanzhuang was built during the Japanese occupation. According to page 127 of the Zhudong Township Gazetteer and the introduction to the Zhudong Drilling Rig Maintenance Factory by Lin Zhenlie, Ziyuanzhuang was mainly used as employee dormitories, accommodating up to 285 households. During the Japanese occupation, Ziyuanzhuang was a well-equipped independent residential community, with an auditorium, a clinic, a supply store, an ice cream shop, a children's playground, a restaurant, a staff dormitory, two single employee dormitories, more than 200 employee family quarters, a library, tennis courts, basketball courts, and an ice rink. In the early days, to facilitate employees' purchasing, CPC Corporation specially planned a temporary stall area on the open space near the ice cream shop, allowing nearby small farmers to sell their crops. According to a visit to Mr. Tang Dazheng in 1997, after the war, except for a few Japanese staff who stayed due to technical needs, the rest returned to Japan. After the Japanese houses in Ziyuanzhuang were demolished, some former Japanese staff returned to visit their old homes and look for the trees they planted in their youth, but everything was now just a memory, and they could only sigh with tears. Today, the most popular and beloved place in Ziyuanzhuang is the Ziyuanzhuang Ice Shop, which operates for only about half a year, from April 15th to October 15th. In the early days, it used an ammonia-powered ice-making machine, which has now been replaced by a refrigerant-powered compressor. The ice-making process is as follows: 1. Boiling water: Water from the Yuandong Water Purification Plant is used. After filtration, it is boiled and cooled. The process is repeated on the first day of boiling, the second day of cooling, and the third day of adding the raw materials. 2. Ice making: The mixture is made with pure sugar, pure fruit juice, pure boiled water, and lemon extract. It is then placed in a freezer at -20 degrees Celsius and packaged after 30 minutes. The entire ice-making process takes about one hour. In addition, there's a special way to eat shaved ice in Ziyuanzhuang: you must add salt. It's said that this was done by former CPC basketball players to replenish lost nutrients during practice. Today, the Japanese dormitories in Ziyuanzhuang have all been demolished; only the shaved ice shop, restaurant, barbershop, and dormitories remain in operation.

53中興莊眷村文化園區

1950年高芳先師長與彰化縣政府協商取得用地,由師部出資及部隊工兵的協助下興建了110戶草房,取名為「中興新村」,1956年因台灣省政府於南投建立中興新村而改名為「中興莊」,1959年八七水災後改建為磚造平房,1971年再由政府補助每戶五千元改建為二樓的建築。

2009年中興莊眷戶被安置到太極新村,2010年彰化縣文化局將中興莊占地2公頃的土地和66幢眷村房舍,登錄為彰化縣歷史建築,2021年再擴大登錄為聚落建築群,加以整修活化。

文化局提出「再現彰化眷村味─中興莊再造歷史現場(110-111年」1計畫,國防部同意補助3400萬元經費,文化部補助600萬元經費,縣府自籌1千萬元,進行「中興莊聚落建築保存再發展暨修復再利用計畫案」,其中「中興莊青創據點示範計畫」進駐徵選結果揭曉,分別為門牌12、21、30、39。2022年底前讓年輕人引進文創產業資源,活化中興莊。

中興莊是八卦山的「希望之丘」,也是國防部選定為全國13處值得文資保存眷村,紅線處更正為彰化縣文化局規劃建置的中興莊故事一館、二館預計115年農曆春節前開放,中興莊眷村文化園區全區以ROT委託人文國際公司營運,將以「人、文、地(景)、產、食、育、樂、住、行」等核心元素,運用多元豐富的文史、戰爭、武術、藝術、影像記錄、庶民生活美食等元素,打造為觀光和文創兼具的「眷村文化園區」。