三峽古稱「三角湧」,曾經是繁華一時的河港,遠近馳名的染業重鎮,也是樟腦和茶葉的主要產區,悲壯動人的義軍抗日聖地...,三峽有著這麼精采豐富的傳奇故事。早期來到三峽開墾的漢人以福建泉州的安溪人居多,他們不但帶來故鄉的生活方式、神明信仰,也帶來各式各樣的稻種與茶苗等。大多住在和安溪原鄉景觀相似的丘陵和谷地(如三峽、木柵、深坑等),以農耕維生,他們種稻、種茶,更擅長製茶。

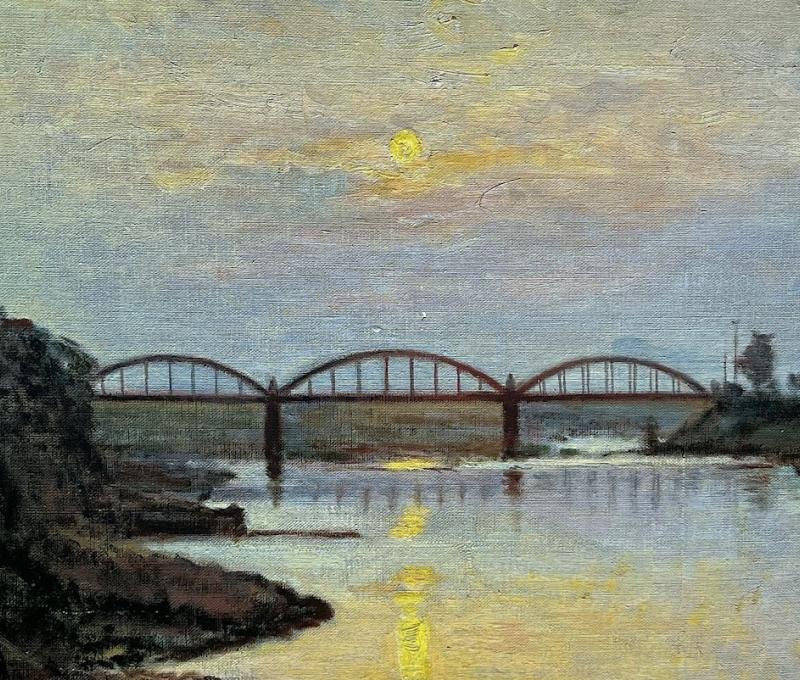

三峽老街 (今民權街)原名三角湧街,是三峽早期的市集中心,當時交易貨品多為附近田園山林所產的農產品。至清嘉慶、道光以後,產業日漸興盛,染布業的興起促成街市具備初步規模,日後相繼不斷的山產和經濟作物的開發,如樟腦、茶葉等,則使得街庄往外延伸,又因三峽有「通航之便」促成街市規模日趨繁榮。位在老街旁的三峽祖師廟,在地方因有長久歷史,除了宗教信仰以外,也是公斷制裁所在。過去農業社會時,廟宇連結起居民的日常生活,是在地居民閒暇聚會、下棋、話家常的地方,在在顯示社會安定、民生富足景象。

由於三峽山區廣闊,近山產大菁可製染料,又有便利的清澈溪水可漂洗,造就了染布業的發展,走進老街抬頭望去,盡是染坊的匾額,說三峽是製作藍靛與染布的重鎮一點都不誇張。約1880年時,臺灣輸出貨品中,靛藍的數量佔戎克船的第三位,而金額則居首位。對照當時的臺灣人,幾乎人人有一件耐用好看的藍色衣袍,可以想見當時藍草的栽植和染布技術,水準是相當高的。

從前福建安溪即以茶產出名,移民來到臺灣後,因三峽氣候和山坡地適合茶樹生長,先民也 開始種植。1860年淡水開港通商,臺灣的大門敞開,這時有英國商人陶德發現海山地區的山地很適合種茶,就鼓勵當地人栽種,從此三峽近山處的橫溪、成福、十三添等地都陸續闢為茶園;使得商業活動成長很快,而帶動街區快速擴展。

臺灣素有「樟腦王國」之稱,是全世界天然樟樹的主要產區,尤其以中北部淺山地帶居多, 當時全球70%的樟腦都來自臺灣。樟腦是製作藥材、香料、無煙火藥、底片、賽璐璐(一種合成樹脂)等物品的重要原料。三峽多山,自古以來便滿布原始樟樹林,近郊的山員潭子、十三添、打鐵坑、成福等處山地都設有腦寮,到清末劉銘傳時期,製腦業達到盛產巔峰。三峽多山林木茂盛,木材業發展得很好。清代在台灣之林業設施,始於光緒12年(1886),當時劉銘傳任台灣巡撫,為撫綏『番民』,乃開山煮腦,設撫墾分局於三角湧,內設伐木一門林政始設專司,是為清廷管理林木之始。另,三峽山區煤炭礦脈蕴藏豐富,煤田分布由新店溪西岸延伸到三峽、大溪交界處,也是臺灣北部主要煤礦區之一。

早期要從三峽老街通往大溪,只有走土地公坑這條越過山崙的道路,這路線不但是三峽人的入山要道,更是1895年抗日的古戰場。清光緒20年(1894)甲午戰爭爆發,清廷戰敗,次年割讓臺、澎給日本。日軍登陸臺灣後往南推進途中,在三峽一帶的住民組織抗日義軍,就是在這條小路上給予日軍重大打擊。如今古道景觀已變,古道路痕都被雜草淹沒了。

參考書目、網站:

1.台灣深度旅遊手冊 1-三峽篇 1990 年 9 月 1 日 莊展鵬等 遠流出版事業(股)公司

2.樟腦貿易 2025 年 5 月 4 日臺灣通史卷十八故事電子報 網址: https://storystudio.tw/article/gushi/camphor-industry-in-taiwan

3.苗栗樟腦產業的興衰 2025 年 5 月 4 日

4.國家文化記憶庫 網址: https://tcmb.culture.tw/zh-tw/detail?id=233536&indexCode=Culture_Event

5.國家文化記憶庫 網址: https://tcmb.culture.tw/zh-tw/detail?id=321992&indexCode=Culture_Place