大臺北防洪牆的誕生,源於城市由「為航運服務」轉向「以安全為核心」的治理轉身。十九世紀後葉,歐陸河港城市從砌石低水護岸,逐步走向垂直、連續的高牆式堤防;巴黎塞納河在 1801–1806 年連年洪災後,以四十年分期整治,重劃河道界線、拆除違建並沿岸築起石砌高牆,樹立近代都市防洪典範,也為臺北提供制度與技術的參照。

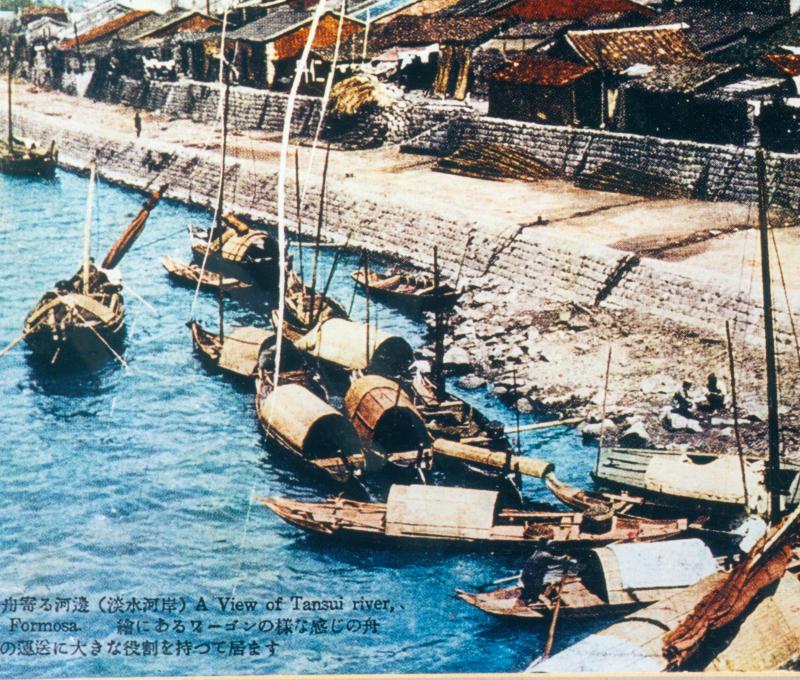

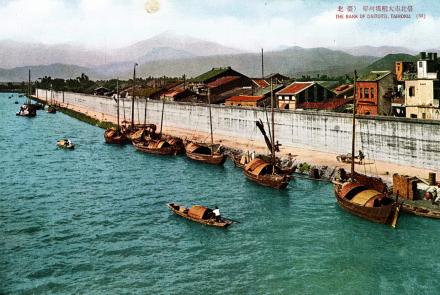

就臺北在地脈絡而言,1898 年特大水災重創大稻埕與三市街,翌年由土木技師牧彥七統籌臺北橋兩側的低水護岸整建:南北合計近 800 公尺,且在南側增設階梯式裝卸碼頭,顯示此階段仍以恢復水上交通與護岸機能為先;這批工程一方面穩住港埠運作,一方面也以直立壁、斜砌石等作法提升岸線品質,為後續向高水堤邁進奠定基礎。

1911 年前後連番洪水把治理推上抉擇點。當時提出的六項對策——疏濬(易回淤)、拓寬關渡隘口(代價高、成效存疑)、上游造林(短中期見效有限)、市街墊高或築壩(拆遷與庫容受限)、大嵙崁分流/新疏洪道(理論有效但造價與時程難承擔)、以及圍堤方案——陸續被技術檢討逐一比對。十川嘉太郎從可行性、成本與時程三角權衡後,否定前述諸案,主張以日本濃尾平原(木曾三川)經驗為啟發,採「輪中」思維以堤圍界定安全邊界,形成閉合、可守可排的城市防線;換言之,六案並陳之後,唯一合理可行的是「輪中堤」。

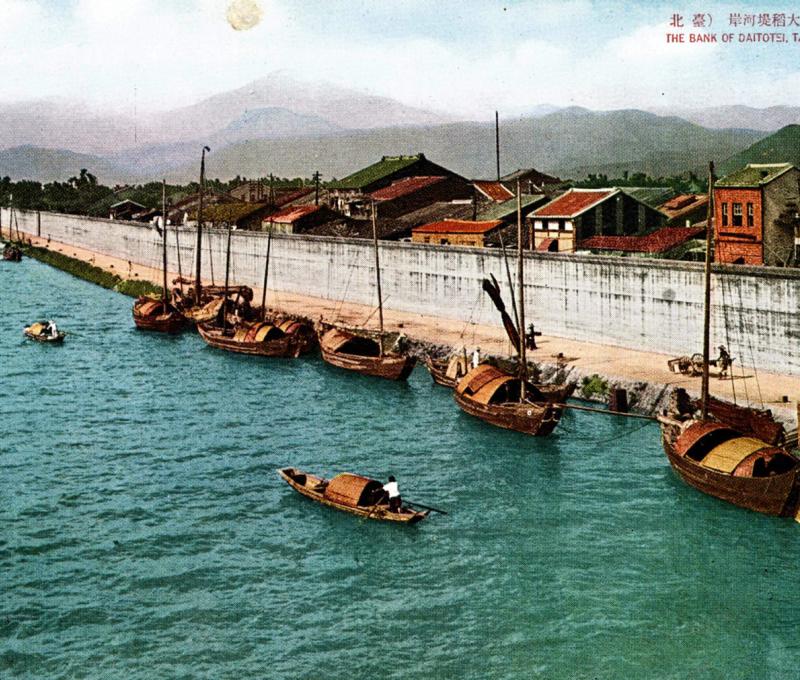

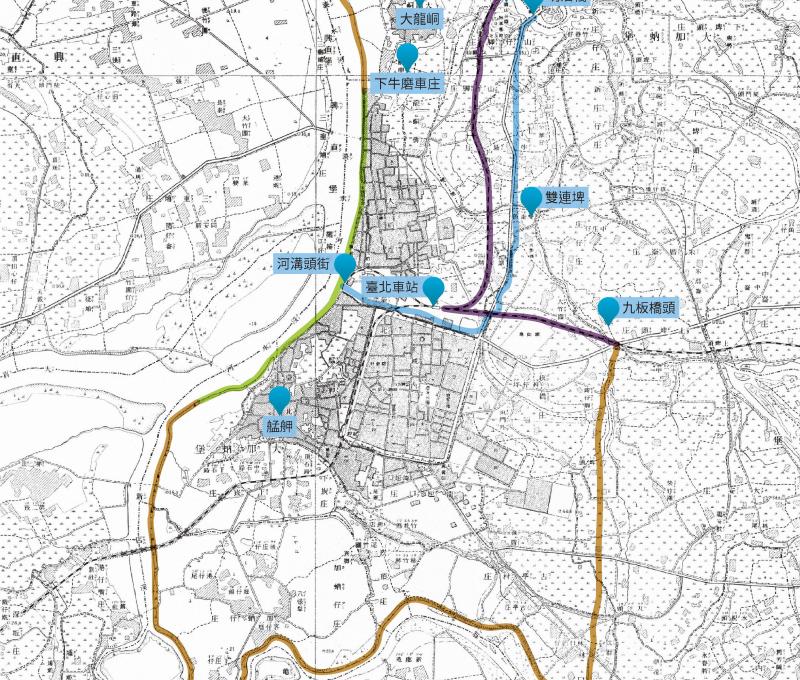

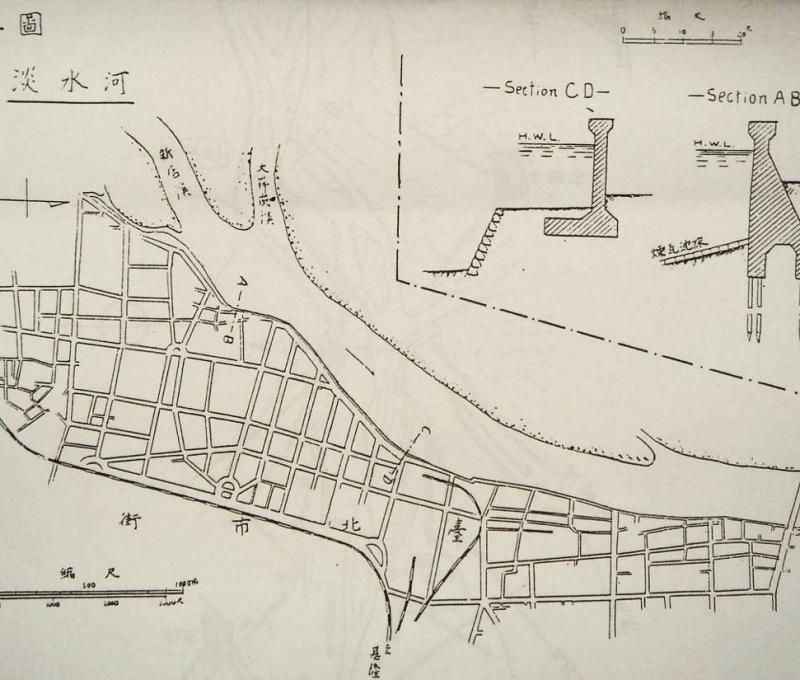

所謂「輪中堤」,並非單一構造,而是由土堤、既有石砌低水護岸、鐵路路堤、鋼筋混凝土高牆與排水系統拼接成的連續防線;實施順序上,艋舺—大稻埕被列為優先段:在大稻埕,於既有砌石低水護岸上加築 L 型 RC 牆式堤;在艋舺,直接新建 RC 牆式堤並配置水門與抽排系統,以堤線清楚劃定城—河邊界。1913 年起各段續次開工,1916 年前後體系定型,臺北自此完成近代防洪的骨架。

要讓高牆長久穩定,堤腳基礎至關重要。面對艋舺—大稻埕軟弱、易淘刷的河床,工程體系在比較歐、日多種沉床技術後,發展出契合在地材料與施工條件的煉瓦(串磚)沉床:以鐵絲串連紅磚(或混凝土塊)鋪設於堤腳,兼具撓曲度、抗淘刷、成本與量產性,並率先用於艋舺 RC 牆式堤;其後更成為全臺主要河川整治的標準基礎工法,與高牆本體以及水門、抽排設備相互配合,構成穩定的防洪系統。

回到今日的現地印象:防洪牆不只是擋水結構,更是百年治理選擇的總結。牆體昭示城市把安全邊界畫在堤線上;堤腳沉床承擔看不見的地基風險;水門與抽排則在暴雨與滿潮交錯時維持內外水位的平衡。從歐陸高牆典範,到牧彥七的低水護岸過渡,再到十川嘉太郎所定型的「輪中堤」,大臺北防洪牆重新編排了安全、港務與市政秩序,也悄然改寫了市民與河流的日常關係。

數位走讀