戰後的臺北盆地在快速都市化與極端降雨疊加下,淡水河治理面臨兩個核心難題:一是如何在不削弱河口與主槽功能的前提下壓低洪峰,二是如何在受潮汐影響的下游避免「工程做了又淤」的惡性循環。於是,1960 年代起,治水思維由零散護岸與單點整治,提升為整體流域尺度的規劃與模型試驗,治理開始明確走向科學化決策。

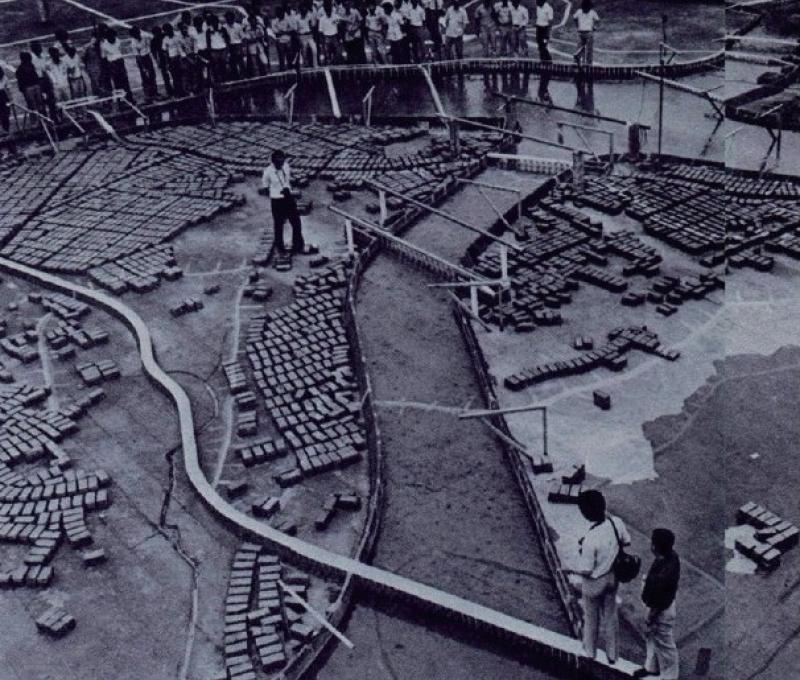

早期的「治本」構想主張把大嵙崁溪改道走塭子川,並配合關渡拓寬、基隆河新河道等工程。為檢驗可行性,1963 年起建立全流域與關渡局部兩套水工模型:先以「定量流」評估築堤(乙案)與改道(丙案)及第一期工程的效果,接著在 1966–1967 年以實際洪水歷程進行「變量流」試驗,並把左岸洪水平原的多種改善構想一起納入比對,作為隨後策略調整的證據基礎。

轉折,來自於第一期工程(1965)完成後的現地觀察:工程師發現社子新河道與社子島北端浚渫區迅速回淤,據此推演更靠海、感潮更強的塭子川新河道維持力恐怕更差。模型進一步證實,關渡段屬感潮分支,挾砂能力下降、回淤明顯,使改道方案難以達到預期減洪效益。其後,又因地層下陷需要更新地形資料,整套模型「全盤重做」,在反覆試驗中逐步確立以二重疏洪道分擔洪峰的方向與線位。

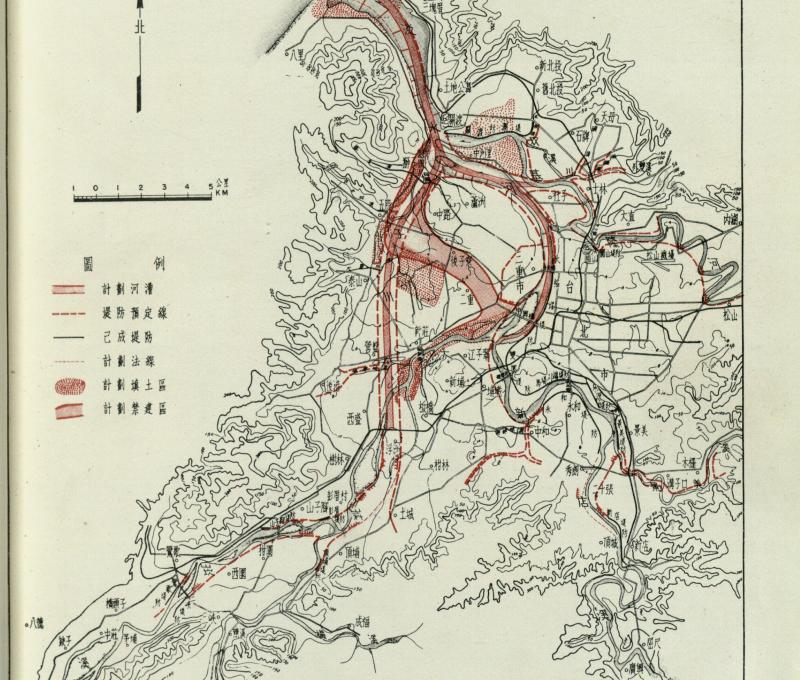

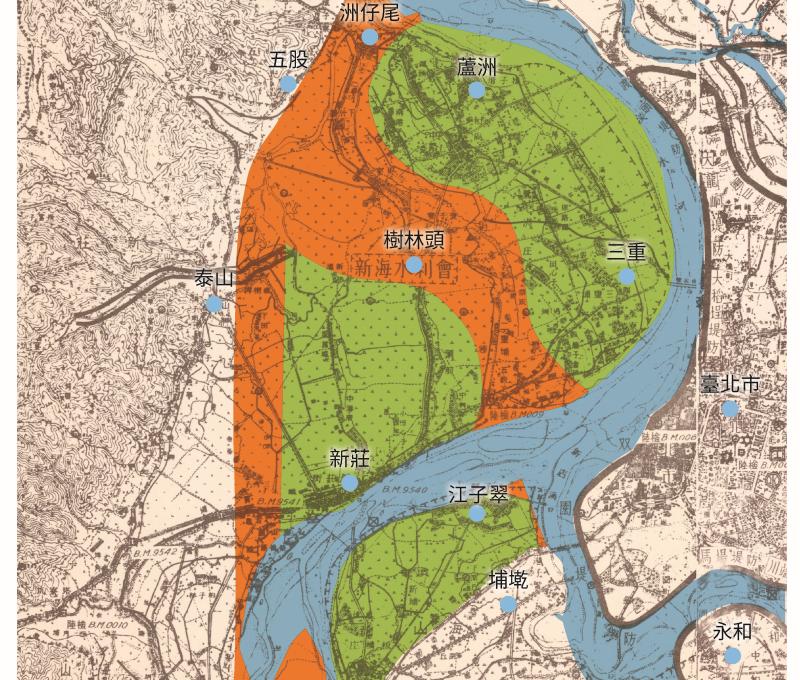

工程尚未拍板之前,政府先從空間治理著手:1968 年核定左岸洪水平原管制,把堤防用地、塭子川疏洪道預定地與天然洩洪道劃入一級管制區(禁設永久建物),其餘易淹低窪地列為二級管制區(新建修繕須審查)。這道「先保留廊道,再決定工程」的程序,既為未來疏洪路徑預留空間,也觸發三重、五股、新莊、板橋等地的抗議與陳情,顯示治水與用地政策的牽連之深。

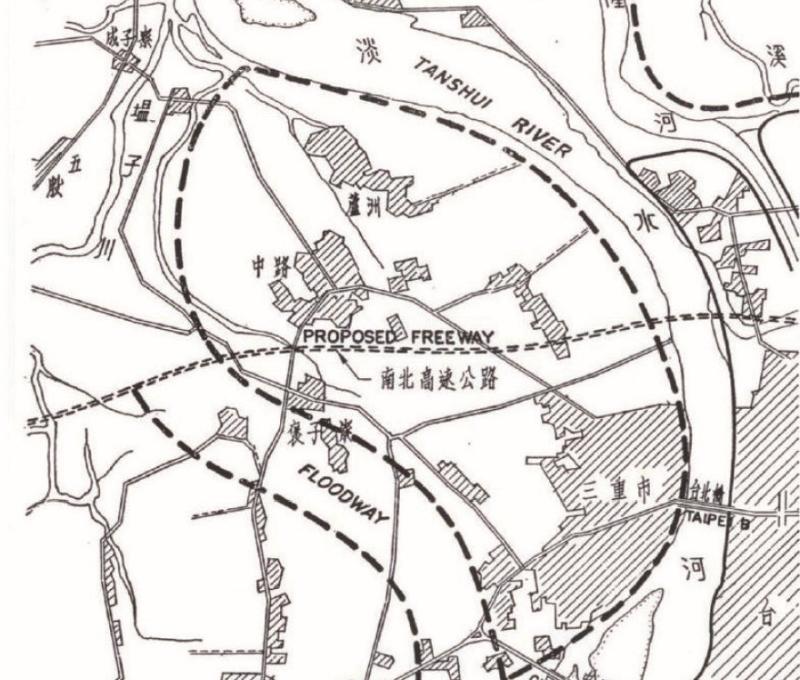

1969 年,水資會整合多年討論,成立「臺北地區防洪計畫工作小組」,把線位收斂為四案:取消第一案(在一級管制區兩側築堤),保留第二案(入口縮減並挖低、位置即二重),另提第三案(入口移至新海橋下游,中港)與第四案(設於塭子川新河道,分 4-1、4-2 兩版)。小組在水理表現、工程量與環境條件之間權衡後,建議採第二案,亦即後來的「二重疏洪道」。

為強化決策品質,政府再邀美籍工程師郝瑞遜(Harrison)外審。郝瑞遜回顧官方歷年報告、民間提案與陳情後,正面肯定第二案:認為它可靠度最高、技術困難最少,且面對未來不確定性最具彈性。1973 年底提出《臺北地區防洪計畫建議方案(草案)》,翌年報請行政院核定,自此二重疏洪道成為分流骨幹的政策定案。

把技術與政策串成時間線來看:最初主張把大嵙崁溪改道走塭子川,但第一期工程後的實測與模型結果顯示,關渡一帶的感潮分支攜砂能力不足、回淤顯著,意味著改道即使大規模開挖,也難以持久維持通水斷面與減洪效果;若強行推動,不僅維護成本高,也可能對下游航道與河口地形造成新的干擾。決策於是逐步轉向在主河道左岸分流:選定二重地區布設一條可控制的疏洪通道,透過出口堰與閘門在洪汛期調度分擔比例,以降低主槽水位,同時減少對河口形勢的衝擊。這個線位與斷面並非臆測,而是建立在多輪水工模型對入口寬度、底標挖深與線形的反覆組合比對之上,最終證實二重在水理效果、施工可行與土地條件之間取得相對均衡,於是「改道」讓位於「分流」。

今天回到現地理解二重疏洪道,可以把它視為一條「可調度的安全通道」:以二重為入口承擔中、大洪水分流,靠出口堰與閘門控制啟閉與分擔比,並藉洪水平原的一、二級管制維持廊道留白,避免被不當開發「卡喉」。從 1960 年代模型臺上的反覆推演,到 1970 年代政策定案與後續施工,這條疏洪道把盆地出口的洪水壓力科學地分擔出去,也重塑了臺北左岸的防洪地景與土地使用秩序。

數位走讀