淡水河流域的河港聚落,長久奉祀「水仙尊王」,祈求航運與臨水生活的安穩;此一水神崇拜超越族群祖籍的分野,成為河濱居民共享的信仰型態。清代以來的艋舺與錫口(松山)皆立壇奉祀——艋舺水仙宮雖已不存、僅餘舊址碑,但松山慈祐宮後殿仍供奉水仙尊王,可見水運變遷之際,信仰延續以銘記河港盛景與求安之需。

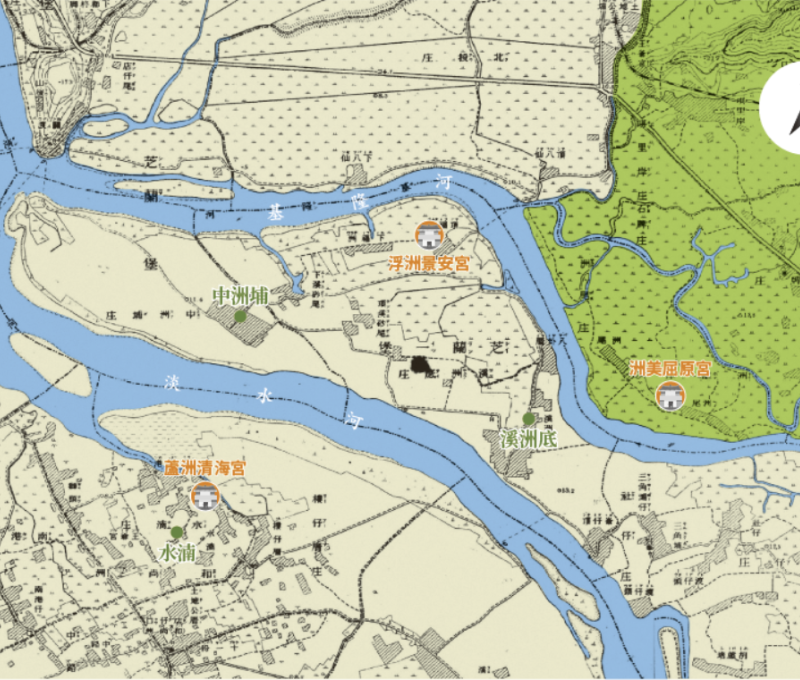

在社子—洲尾(今北投洲美)一帶,泉、漳祖籍交錯,但對水仙尊王的共同奉祀,跨越了族群界線。人類學者岡田謙調查指出:洲尾屬漳州人優勢區,信仰中心為「洲美屈原宮」;而對岸社子浮洲仔的中心則為「浮洲景安宮」,同域的溪洲底與中洲埔多為泉州人。雖然清代族群間屢有紛爭,但因同居河濱、共祀水仙尊王,信仰成為跨祖籍的凝聚力量。

這份水神信仰也具體延伸為端午的龍舟競渡。岡田謙指出,競渡是水仙尊王祭祀的重要儀式,由臨水從事漁業或深受洪患的聚落共同維繫;洲尾地區關於競渡的史料尤豐,傳說早在1885年清法戰爭之前就已成形,地方俚語云:「西仔反進前就有扒,西仔來臺北叛的年又造新的」,並記載法軍攻臺失敗後,官員召集各地龍船於淡水競賽,最終洲尾勝出、被封「船王」。這些口述與記錄顯示,競渡不僅是節慶娛樂,更是凝聚河岸社群、回應水患環境的集體儀式。

洲尾競渡的操作細節亦有具體記述:比賽場地設於士林街洲尾沿岸基隆河,事前在水面「做定」(錘固浮竹)、於終點立「浮旗」(插紅旗之蕉幹),賽向順流而下、距離逾二百公尺;迎敵船時鳴鑼相禮、隨後「選定」比賽細節——儀式性的規範與互動,反映沿河社群透過比賽建立秩序與團結。

今日走進洲美屈原宮,仍可在正殿右壁見到「龍舟競渡」的浮雕,具象地把水信仰與端午民俗鎔鑄於廟宇美學之中;而更廣的流域視角也顯示,從艋舺、錫口到社子與洲尾,水仙尊王成為河港人群在災後縫合與認同形塑的核心象徵。端午競渡則將祈安、團結與臨水生活的技藝,化為共同身體的節律,延續至今。

數位走讀