1895年清日簽訂《馬關條約》,清政府將臺灣割讓予日本,同年5月29日,負責接收臺灣的日軍部隊,從現今新北市貢寮區的澳底登陸,逐步由基隆、台北往南推進,遭遇北台灣各地義軍頑強抵抗。

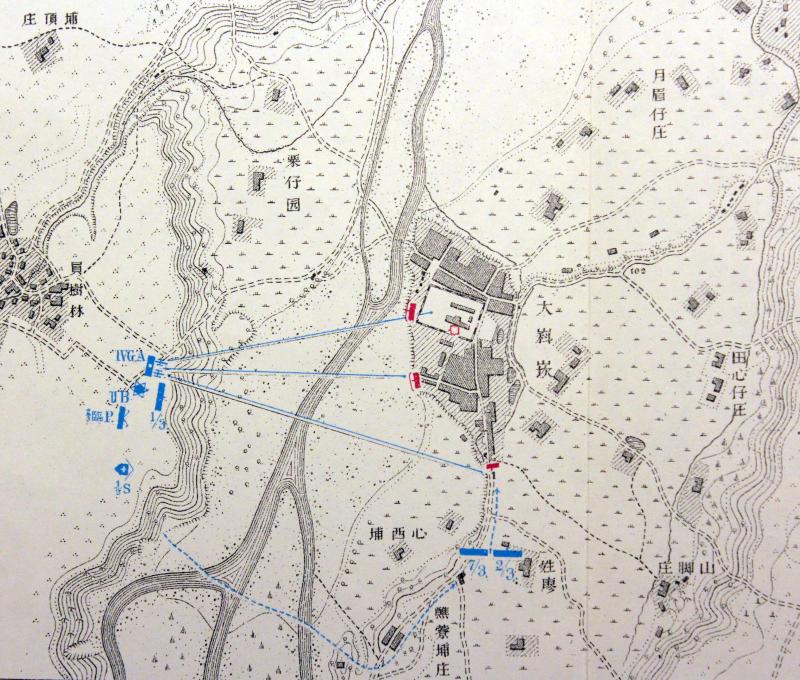

7月10日,總督府命令山根信成少將率領的部隊,分成3個支隊,於12日沿著大嵙崁溪兩岸及鐵路線前進,掃蕩新竹以東至大嵙崁間潛伏的敵兵及土匪,以避免之後師團南進之後患。

進入坊城後,章少佐所率領的支隊,沿土地公坑溪谷欲前往大嵙崁(今桃園市大溪區)進軍時,遭到義勇軍包圍伏擊。經兩晝夜血戰後,日軍死傷達數百人,史稱「分水崙戰役」。

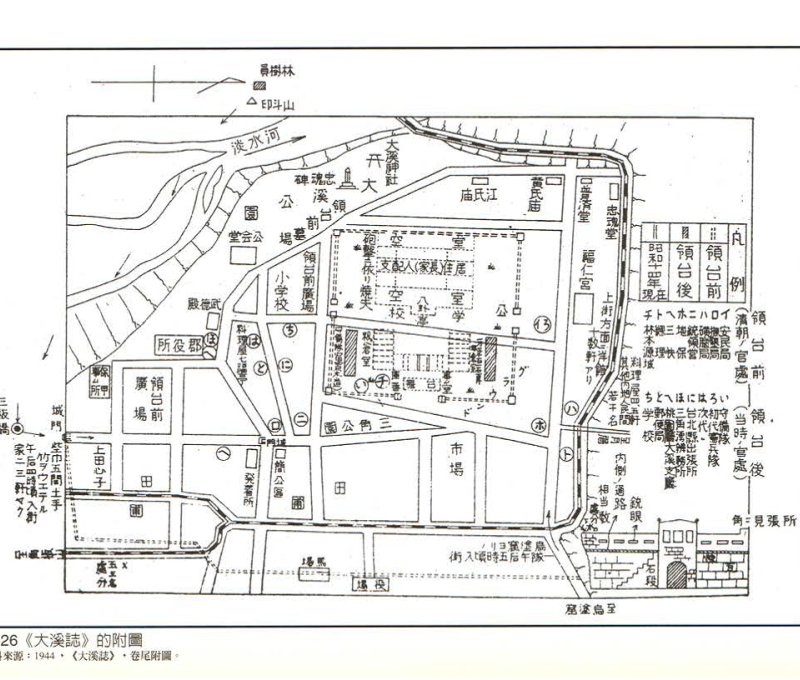

7月16日下午二時,日軍山根信成少將率援軍趕到大嵙崁,對義勇軍進行砲擊,致使義勇軍的包圍戰術潰散,日軍完成大嵙崁街的占領。而大嵙崁街因日軍先前的火炮攻擊,以及「入城後為驅逐殘匪而放火」,致使市區幾乎全被焚毀,直到翌日仍可以看到火苗(李文良,2015,頁24)

依據板橋林家管事林克成,在日人領臺當年,8月17日向總督府呈報鄰家各地租館收藏軍火器械清冊的檔案:林家的「大嵙崁租館:此館員存軍火,已被火燒,現在無存」(王學新,2014)。在《近衛師團軍醫部征台衛生彙報》,記錄了台灣總督府在分水崙戰役之後,認為「即使只是一個賊兵,都可能危害日後師團的南進以及兵站線,應一個也不留」,因此確立了日軍接下來在占領過程施行的「無差別殺戮」策略(李文良,2015,頁26)。

參考文獻:

1.李文良,2015,〈一八九五台灣政權轉換之際的大嵙崁社會〉。國立台灣歷史博物館館刊,第十期。

2.王學新,2014,〈北部客家人的大浩劫〉。引自國史館台灣文獻館網址: https://www.th.gov.tw/epaper/site/page/128/1837。