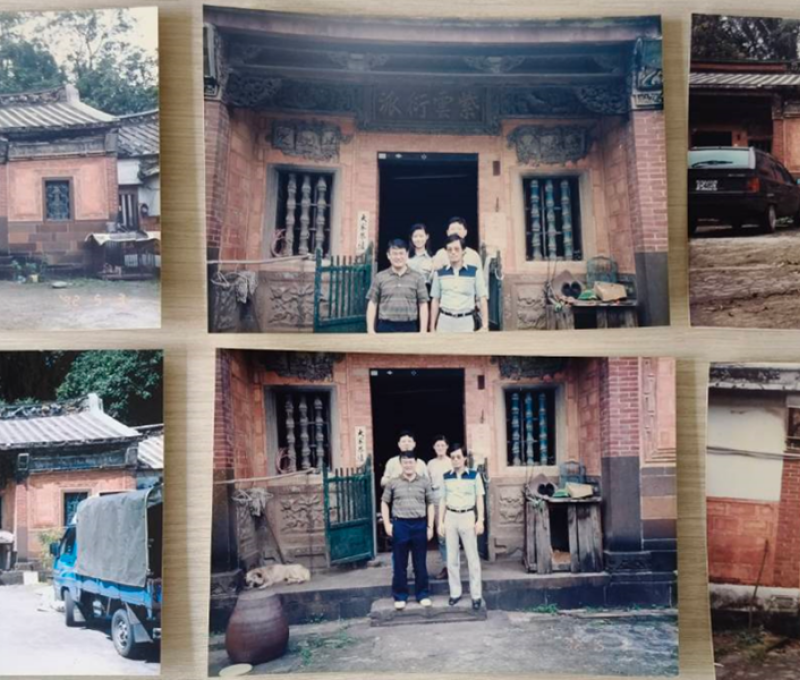

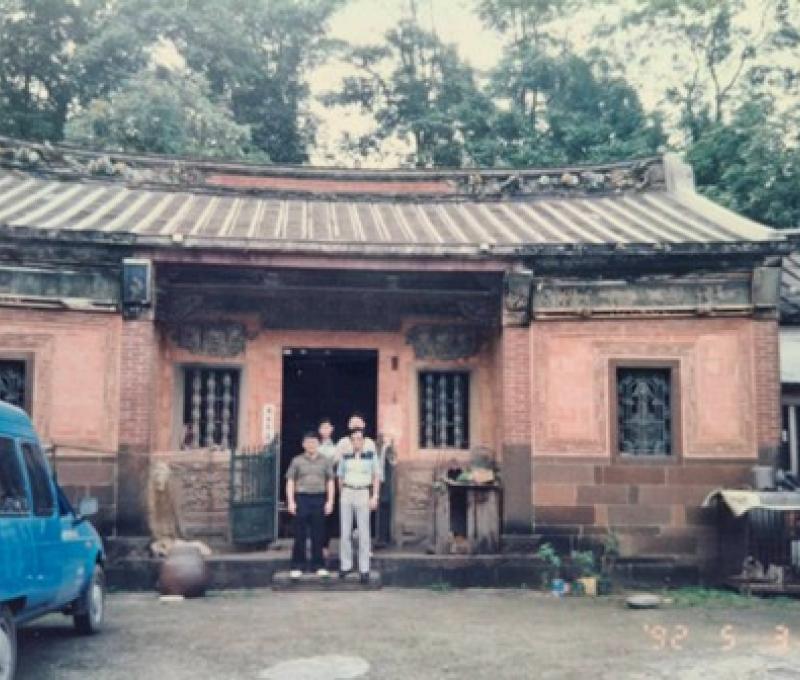

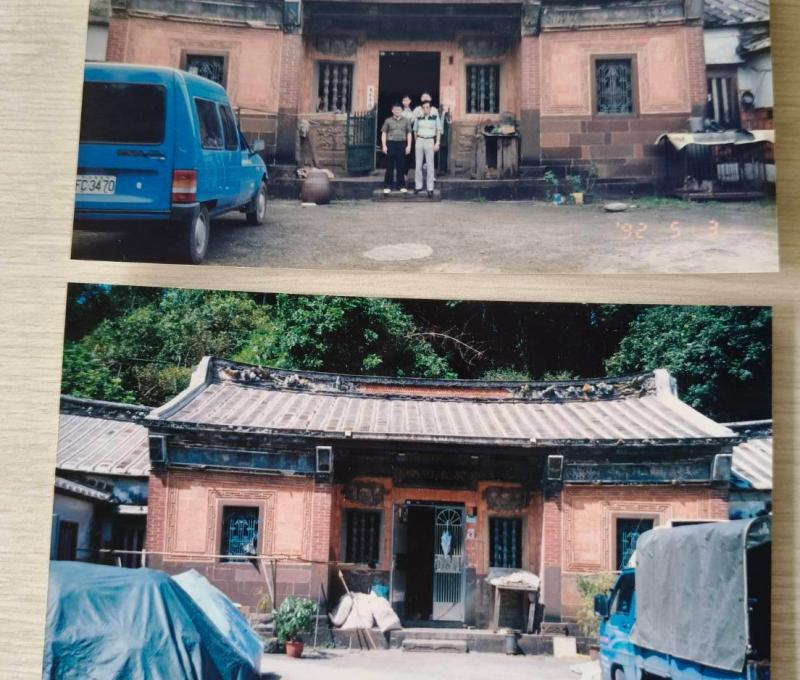

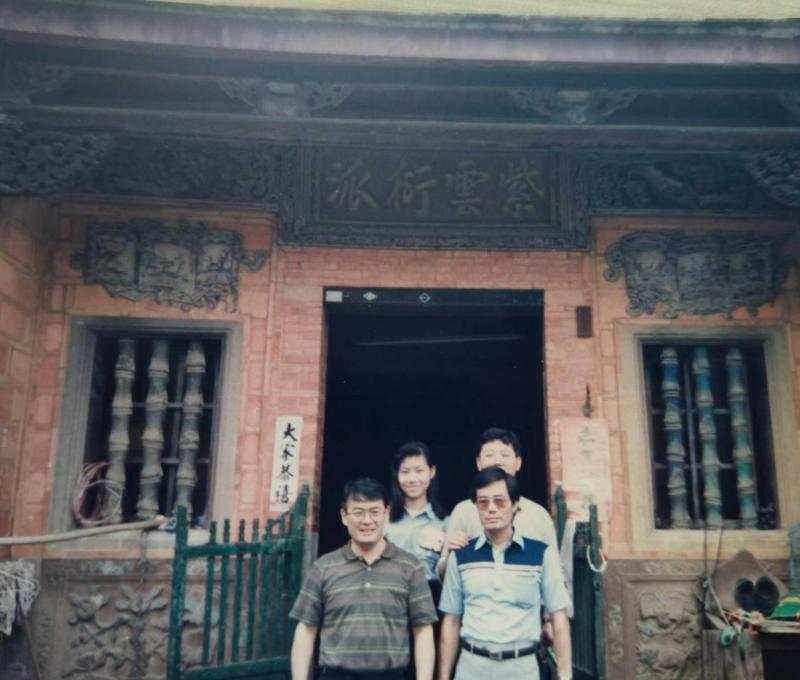

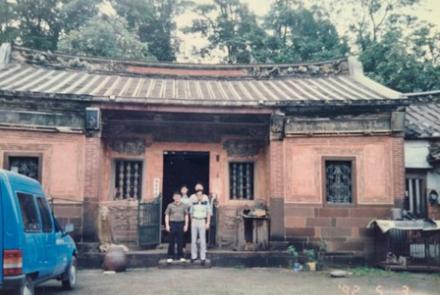

清末同治7年(1868)第一代祖先黃清流,跟著黃龍安家族一起從艋舺來到三角湧,進行民間版的「開山撫番」,從土地公坑往烏塗窟一帶山區開墾,並設隘勇組織對抗原住民泰雅族。黃清流親自籌建黃家大厝,為一三合院建築,古厝建材大多自大陸泉州運來,部分工藝由大陸師傅製作,另有台灣師傅承製。屋宇正堂為佛堂懸掛「紫雲衍派」匾額,龍邊側門為經堂則有「雲歸古洞」,紀錄了宗族脈絡與信仰精神。庭院養豬雞牛羊,院內石椅、雕飾、香爐等具皆為生活與信仰的一部分。

全盛時期,黃厝周邊山坡地種滿茶園、果樹與梯田水稻,後山茶廠茶工多達數百人。黃家土地分佈於艋舺、三峽、大溪、鶯歌、樹林等地。聘僱大量工人,協助農產加工與運輸,木炭、茶葉製成後運往萬華販售。當時在萬華擁有倉庫與商店,在康定路上有店面經營木炭與茶葉的買賣生意。

1895年乙未戰爭,7月13日爆發分水崙戰役,黃厝被日軍徵收,當作日軍的指揮部。7月22日,日軍反攻,掃蕩報復,從大嵙崁經烏塗窟、土地公坑、三角湧,土城,一路燒毀房屋千餘戶和殺害人民,所幸黃家三合院未被燒毀。乙未戰役後,日軍留下的鐘、軍用木劍、武士刀,黃家人一直妥善保管。日治時期,第二代子孫黃資勸擔任過議員,曾協助日本墜機失事飛官脫困獲救。

二戰後,政府實施「耕者有其田」,黃家部分土地交由佃農耕作。第四代黃世旋為人耿直,曾任弘道里里長多年,弘道里道路難通,僅有小徑與古道可通往大溪,當年黃世旋曾嘗試申請開路經費未果,致往來交通受限,造成區域邊緣化。世旋里長力圖申請黃家大厝列入古蹟,但因維修費用高昂、親戚不願分攤,最終無疾而終。後因黃家子女嫁出和出外發展,古厝只剩黃世旋夫妻居住,世旋先生於2012年仙逝後,古厝因無人居住維修,終至坍塌。

福德坑(土地公坑)一帶屬於板新水源保護區,長年受限於《山坡地保育利用條例》,禁止建築。而且因地底含有稀有礦脈與戰略地質脊線,受到政府列管禁採,德山煤礦也在1985年收坑。世旋里長女兒黃瓊麗說:「福德坑的土地只能丙建。就是在道路旁可以建房屋,後面的山坡地不能蓋屋,只能種保育林樹種。」自1970年代以後,隨著茶葉產業沒落,僅存後山種植有肖楠等經濟林木。而今古厝無人居住牆壁已塌陷,前庭後院更長滿了樹木、雜草。

黃家大厝的興建與塌陷,見證了一百五十多年來福德坑發展的興衰史,令人不勝唏噓。身為黃家第五代的瓊麗女士仍努力保留祖厝的影像與記憶,她說:「房子沒了,地還在;只要地在,記憶就還在。」期望將這份跨越世代的血脈故事傳承下去。無論是戰火遺物、舊匾額、茶園遺址,或是那座風化的紫石階板,都是三峽歷史中無可取代的文化寶藏。

參考資料:

1. 王昇文、林烱任,《乙未年海山地區抗日誌》,台北縣板橋市:北縣文化,1995,P175~P177。

2. 2025/05/18 兩位筆者在三峽安溪國小訪問第五代黃瓊麗。