弘道宮位於三峽區弘道里。弘道里地處鳶山山脈下的河谷區域,福德坑溪蜿蜒而下到三峽老街街尾注入三峽河,早期先民為求平安的拓墾,在坑谷中建立多座土地公廟,三峽庄誌也記載:同治六年(1867年)陳添成到此區開墾取名福德,福德是土地公的另一稱謂,在地人即以土地公坑稱呼這個地區,民國35年元月國民政府劃此區為弘道里。

光緒21年(1895)三角湧由蘇力領導的抗日義軍,即以此區二側高中央低的易守難攻袋狀地形,聯合大溪江國輝帶領的抗日義軍,困住日軍坊城大隊給予痛擊,史稱此役為分水崙戰役,現在的北81縣道即是當時的抗日古道。自三峽老街後巷循土地公坑溪溯源而上,走在北81縣道上,依序可見多座的土地公廟,首先是離老街最近的頂街福德廟,中園國小後方的土地公廟和靈驗老伯公,第二公墓旁的福德宮,富有詩文雅緻的弘道宮,竹圍內陳厝旁大樹下的福仁宮,因為新建而呈現大小新舊並立的福慶宮,最後來到與德山媒礦一水之隔的無名古樸土地公廟。這八座土地公廟,有二座因道路拓寬或地形因素面向馬路,其餘的共同特點,都一致的朝向水源頭,非常符合『飲水思源』的傳統。如果沿著各小坑谷的產業道路探索,還有多座的土地公廟等待我們去拜訪。

土地公信仰,源自早期農業社會,人們對大自然的崇拜,土地公廟普遍的存在於大街小巷,田頭田尾、大樹下或水源頭,其主要職責也隨地域、行業或工商進步而身兼數職,舉凡耕種、畜牧、祈福、避邪或求財等等,深為民間信服和仰賴。因時代的演變,人格化的土地公,造型也時有不同,從石板刻福德正神、石刻員外造型的土地公,到穿金戴銀手捧元寶的富貴形象,進而有供奉土地公、土地婆的家庭和樂景象,無怪乎土地公就像我們的鄰居長輩,人們習慣在初一和十五日準備四果前去祈福問候,從事商業的店家會在初二和十六日敬備水果或鮮花祭拜,每年農曆二月二日土地公生日和八月十五日是土地公廟最熱鬧的節慶,全庄動員繞境和吃平安活動,連結祭祀圈內居民的情誼和增進團結的氣氛。

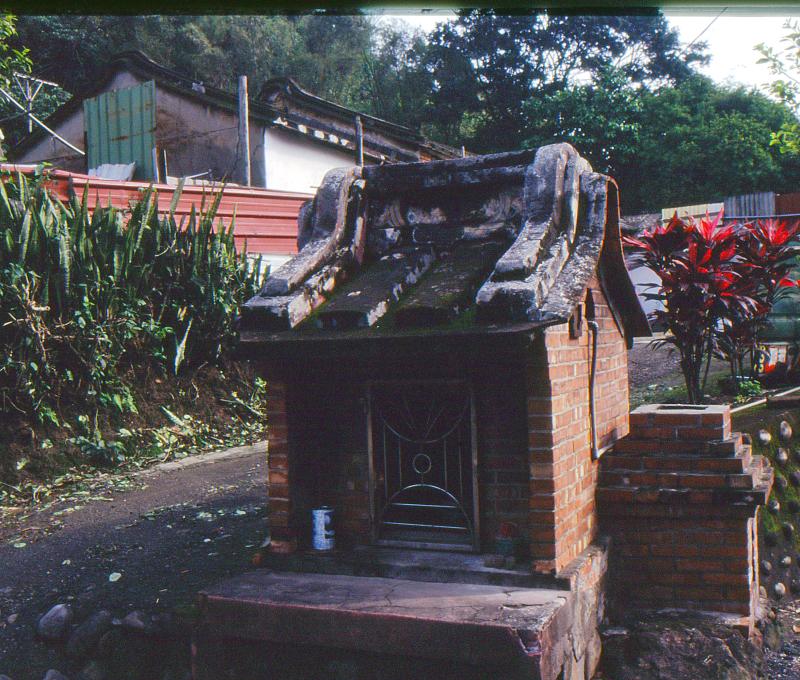

弘道宮位於抗日古道中段,在廟內供桌下遺留一塊珍貴的石碑,上面記載光緒8年(1882年)整建的樂捐名錄,述說著弘道宮在清末即守護本地的墾民。民國63年(1974年)第二甲寅年陳新丁昆仲慨捐擴建用地,整建成現在的基礎樣貌,民國93年和112年再進行屋頂工程的翻修和油漆而煥然一新。第二甲寅年改建時,成長於弘道宮旁的三峽鎮誌總編纂王明義先生,早年受日本教育,但是對漢學詩文有興趣且造詣頗深,因為王明義先生在文化界的「交陪」,踏上廟埕的台階,即可見到他親撰的對聯,來到拜亭仔細環視一圈,難得見到以大理石刻鑲嵌在馬賽克圓柱上的楹聯,當時國內的立法委員、國大代表、三峽鎮長陳金塗和代表會主席薛霞霖也共襄盛舉,對聯撰寫並書寫邀請到三峽詩社周耀東社長、黃景南和多位在地詩人的墨寶,讓我們走在有點荒涼枯寂又瀰漫肅殺氛圍的古道上,感受到讓人驚喜的文學氣息,下次有機會走進弘道宮,值得您靜下心來逐一拜讀一番。

土地公坑內的土地公廟,因為位置或行業或居民而顯現極大的差異,有興盛重建也有保持原來的古早樣貌,不論寬大或窄小,都可見到往來登山客或居民的虔誠膜拜和清潔打掃,祂永遠都好像是我們熟悉的老伯公,守護鄉里的一切。

資料來源:

1.三峽鎮誌。

2.訪問94歲弘道里陳培坤老里長口述記錄。

3.訪問陳新丁姪子口述記錄。