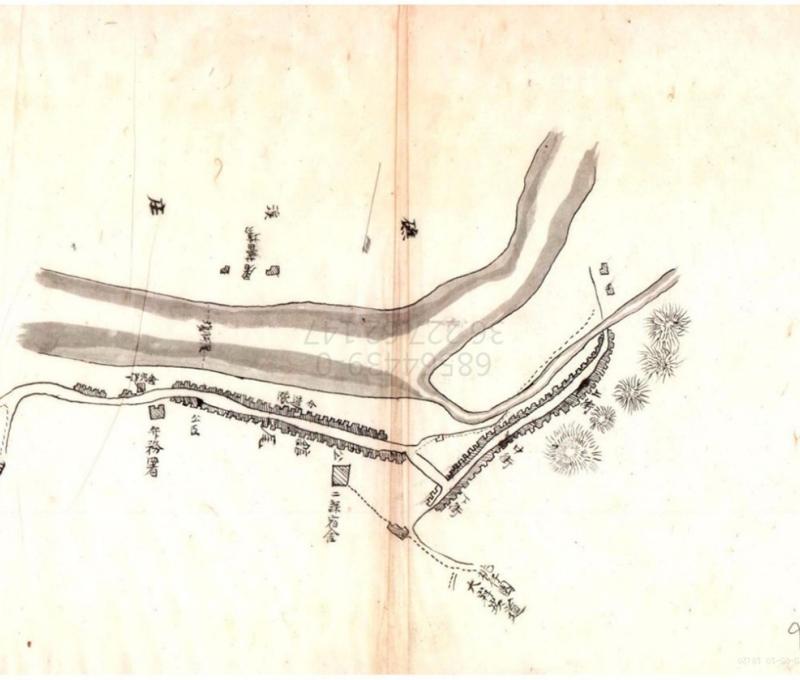

歷史上的三角湧街就是現今觀光客絡繹不絕的三峽民權老街。這條老街是清代漢人移民沿著三角湧溪與鳶山山麓所形成的市街。清領後期,因為染布、樟腦、茶葉等產業興起,促進市街的繁榮。不過我們目前所見到的老街都是日治時期留下來的老街屋,那麼清代的三角湧街到底是怎樣的景象?雖然沒有清代老街的舊照,但幸運的,馬偕在他的日記裡為我們留下許多生動的描繪。

清光緒8年(1882)2月23日馬偕受邀至三角湧街參加一個節慶活動,他用英文拼音節慶的名稱,「Thai-ti-Kong」,你唸一下這個詞,咦?這不是……沒錯,就是閩南語發音的「殺豬公」。你可以再查一下萬年曆,會發現這一天是農曆正月初六,正好是清水祖師的誕辰。馬偕還說他看見了300頭豬,每頭都重達300到400磅,街上人群擁擠。不用身歷其境,短短幾行文字,三角湧街的熱鬧景象躍然紙上。

光緒18年(1892)10月7日,馬偕又來到三角湧街,在他的教堂前幫民眾拔牙,這時有6個原住民圍著看他拔牙,其中一個原住民最後鼓起勇氣讓馬偕幫他拔牙。馬偕在日記裡寫道:「這個生番堅持手抱著全部﹝他所獵取﹞的頭顱拔牙。我未曾使用這種方式拔牙,但順利完成,由於我允許他這樣,群眾也完全享受有趣的情景。」這是一幅生動的畫面,也顯示在承平時期,山上的原住民是會到三角湧街上溜達的。

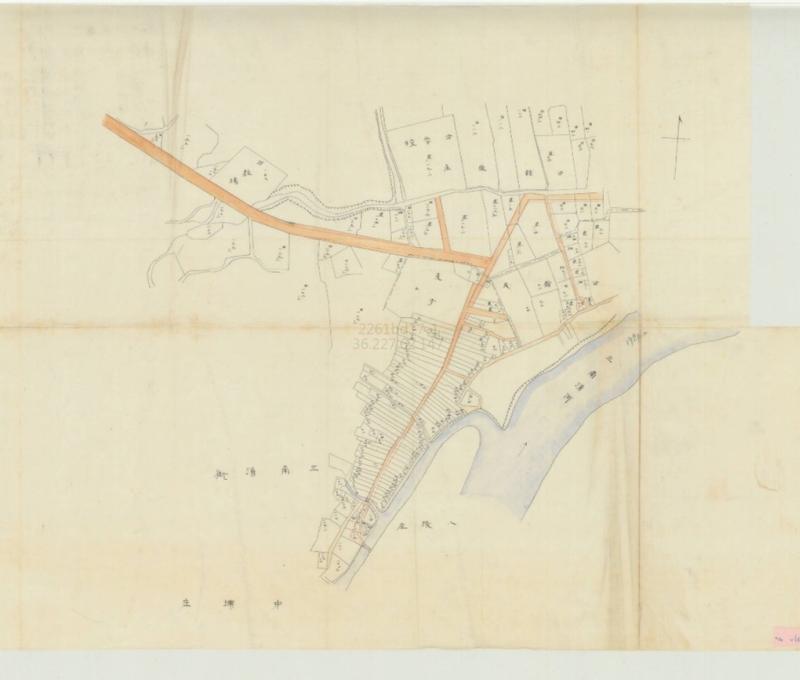

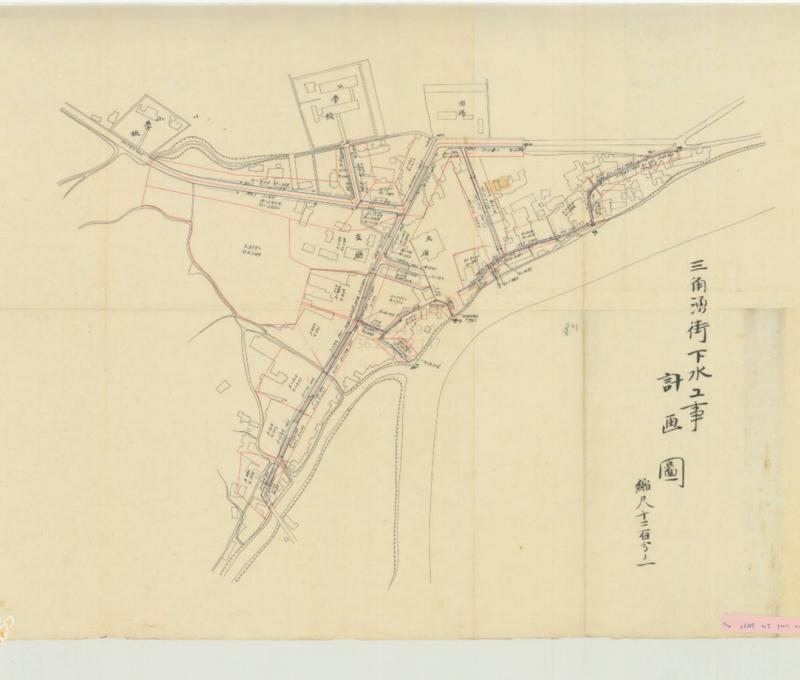

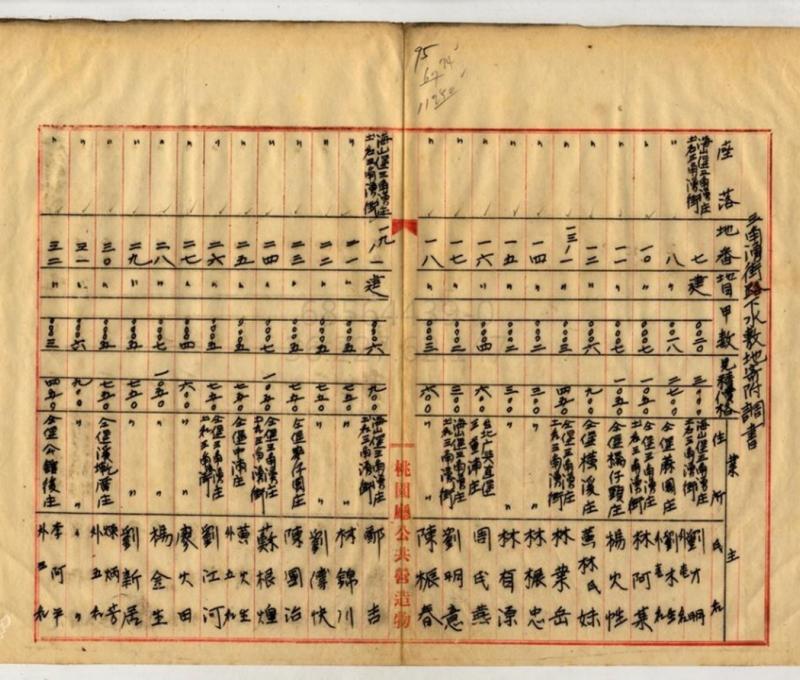

不過這樣繁榮、平靜的三角湧街,卻在1895年乙未戰爭時毀於一旦。由於日軍登台後,遭到三角湧義軍抵抗,犧牲慘重,於是日軍焚街報復,三角湧街及祖師廟皆在此時付之一炬。大正5年(1916),殖民政府推行「市街改正」,將道路拓寬,屋簷、騎樓、排水設施也做了整頓,並建設輕便鐵道作為主要文通工具,成為一條整齊光鮮的現代化街道。在日治時期留下史料裡,尚可看見三角湧街改正的過程;如三角湧街下水道工程徵調了志願工7240人次, 民間寄付(捐款)1810元以及設計圖等。

改正後的三角湧街,兩旁一幢幢的紅磚拱廊新洋樓競相興起,大正樣式的立面牌樓上,刻字代表著姓氏、行業或店號,當時街上主要是染布、製材、茶莊等商家,呈現出三峽當時風光歲月。

參考資料:

1.偕叡里.王榮昌,《馬偕日記》,玉山出版社,2012年。

2.國史館臺灣文獻館。https://onlinearchives.th.gov.tw/index.php?act=Archive。

3.三峽老街官方網站。 https://www.sanxias.com.tw/portal_a1.php?owner_num=a1_60564&button_num=a1。