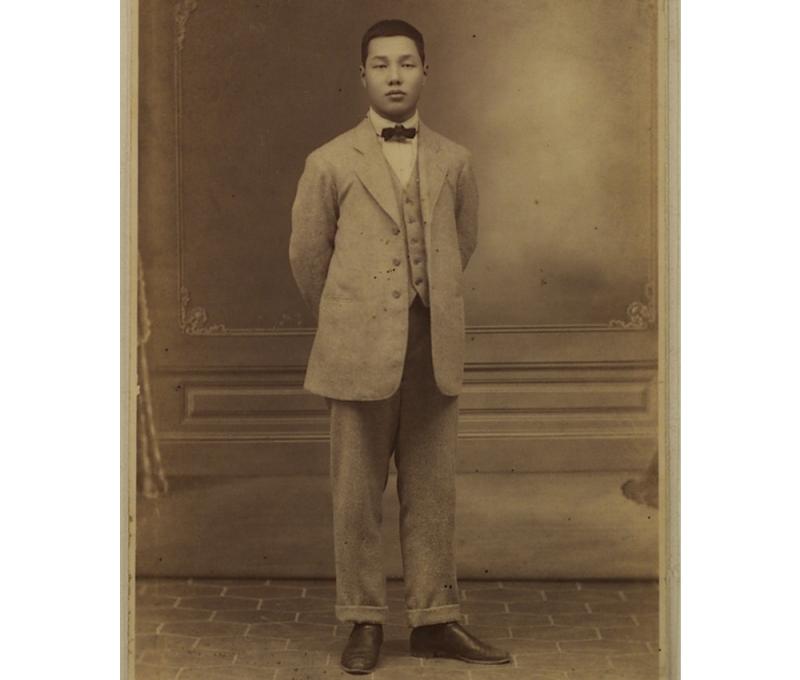

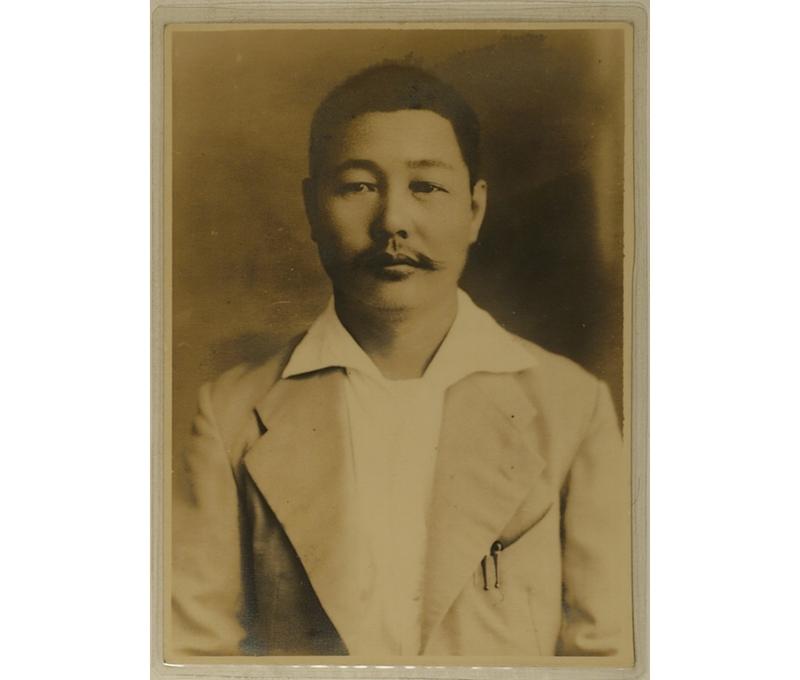

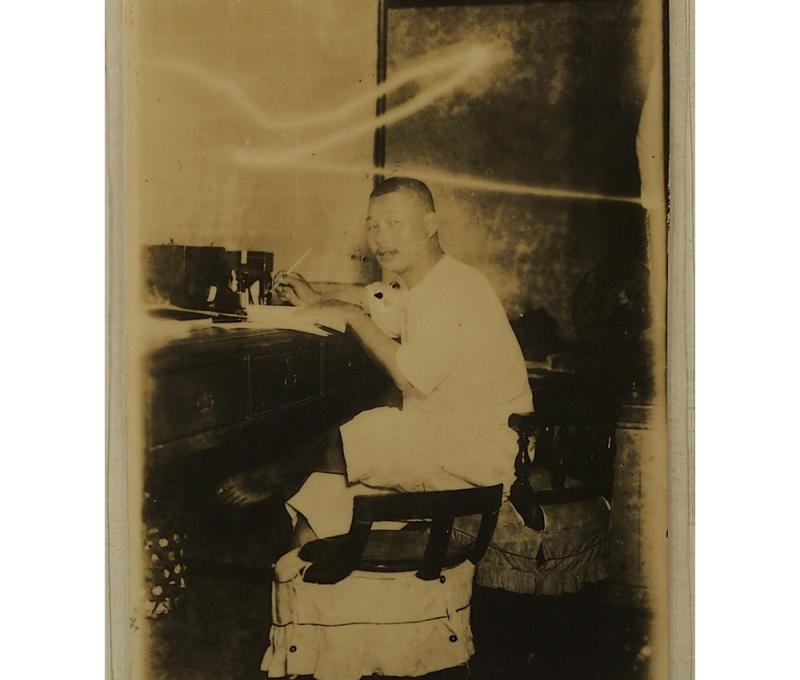

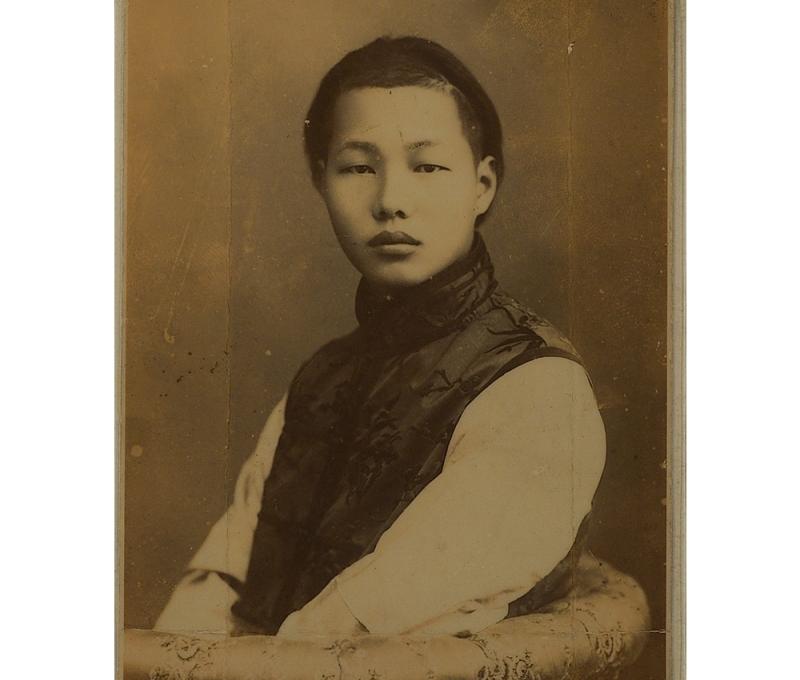

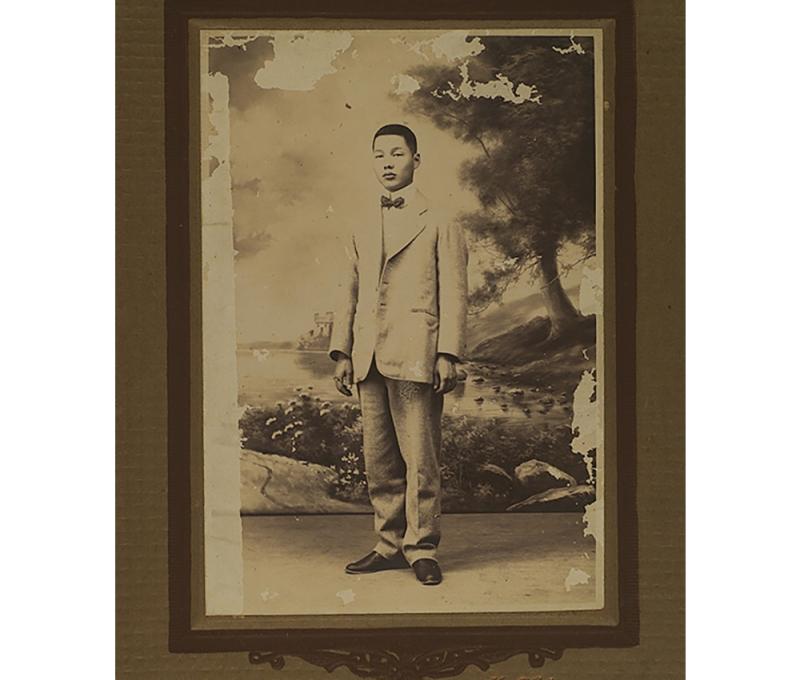

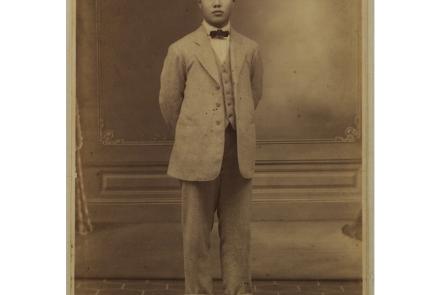

賴和先生,本名賴河,生於1894年,卒於1943年。他出生於日本殖民台灣前一年,過世於日本戰敗前兩年。他短暫的50年人生,正好反映了半個世紀的日治時期。他是台灣第一代接受現代醫學教育的醫生,同班同學中包括被稱為「台灣醫學之父」的杜聰明。回到彰化行醫後,賴和不僅醫術精湛,更充滿仁心,經常免費替貧困病人診治,因此被當地居民尊稱為「彰化媽祖」。此外,他也是推動台灣新文學的重要人物,積極推廣白話文創作。他的小說與詩作深刻反映台灣人民的處境,勇敢地批判社會的不公平現象。

那麼,出生於彰化的賴和與三峽有什麼關係呢?1912年,當時19歲、就讀於台灣總督府醫學校的賴和與同學杜聰明,決定以搭船及徒步的方式從台北返回彰化。同一年,孫中山先生在中國推翻滿清帝國,建立中華民國;也是在這一年,日本因明治天皇去世而進入大正時期(1912-1926年)。相較於明治時期嚴格的軍事統治,大正時期的台灣總督府積極推動現代教育體系,設立許多公學校與高等學府,培養台灣的知識菁英。同時,文化啟蒙運動蓬勃發展,林獻堂、蔣渭水等人推廣新思想,激發台灣人的民族意識,奠定了日後社會改革與民主自治運動的重要基礎。

賴和與杜聰明當年沿著新店溪、大嵙崁溪逆流而上,途經三角湧,再到桃園大嵙崁上岸。之後徒步穿越新竹與苗栗,五天內共走了約兩百公里。這趟旅程讓賴和深刻感受到台灣內陸的風土民情。在三角湧,他寫下了一首漢詩《三角湧》:「山色蒼蒼水色清,地靈合有人傑生。彼三十士何如者,亦得流傳此世名。」

詩的第一句「山色蒼蒼水色清」,描繪了三角湧當地秀麗的山水風景;第二句「地靈合有人傑生」,字面上表達對當地環境與歷史的讚賞,認為這裡應該能孕育出傑出的人物。然而,賴和並未明確指出這些「人傑」是誰,留下多種解讀的可能。後兩句「彼三十士何如者,亦得流傳此世名」,彷彿在質疑1895年三峽之戰中陣亡的三十位日軍究竟有何功績,值得被後世傳頌。

賴和在詩末的註解提到,1895年台灣剛被割讓給日本時,三角湧的義民與山區原住民合力抵抗日軍。雙方在戰壕中長期對峙,日軍後來使用詐術,假裝彈藥耗盡要撤退,義軍信以為真,在追擊時卻遭到日軍伏擊,傷亡慘重,最終只好與日軍和解。此役日軍也死傷慘重,因此後來流傳了一首悲傷的歌《三角湧三十士之歌》,表面上似乎是紀念陣亡的日軍。(原文:改隸未久,此鄉義民彼所謂土匪者,連絡山蕃,抗戰甚力,以壕塹相拒,各不能進出者許久,日軍乃用臺語詐謂銃彈告盡,欲全線退卻,射擊亦故使間斷,使敵聞之遂以為實,因欲追襲,前線悉起,日軍乘之,排銃齊發,前敵盡倒,遂不能戰,乃和。是役日軍死者亦似不少,傳有三角湧三十士之歌,似是詠此,詞甚悽惋。)

這首歌還被收錄在當時的《國語課外讀本:尋常小學上級用》中,提供給高年級學生作為課外讀物。這類課外讀本的出版目的在加強日語教育,透過多元的內容提升學生對日語的掌握能力,培養忠君愛國思想,促進學生對日本文化與價值觀的認同。

因此,從賴和的註解與當時的背景來看,「人傑」這個詞可能具有雙重涵義:表面似乎指的是戰死的日軍士兵,但更深層的意涵則隱含了對當時抗日義民與原住民的敬意與同情。詩中隱含著對殖民者的批判,以及對抗日義士的尊敬與同情。

總結而言,賴和年輕時的這趟三角湧之行,不僅是一場學生時代的旅行,更是他思想啟蒙的重要起點。他透過漢詩的形式,表達了對抗爭者的感佩,對殖民者的隱晦批判,以及對本土歷史的深刻關懷。這些經歷都預示了他未來在新文學創作中,持續關注台灣社會的現實問題、人民的困境與抗爭精神。賴和先生的一生,跨越了舊時代與新時代的交替,他從傳統文化中汲取養分,又擁抱新思想與形式。他不僅以醫術治癒病患,更以文學記錄時代、批判社會、喚醒人心。他將個人的不羈精神轉化為對整個台灣社會的努力與關懷,成為台灣歷史與文學中不可或缺的重要一頁。

三角湧三十士之歌 作詞:旗野十一郎 作曲:鈴木米次郎 和声:堀内敬三

日文歌詞 | 中譯歌詞 |

1 われも諸君も 日の本の 人たる身には 忘るべき 惨憺悲壮 きわまれる 三角湧の 三十士 | 你我同為大和民族, 身為日本人豈能遺忘? 那悲壯慘烈至極的, 三角湧之三十勇士。 |

2 敵は四面を 取りかこみ 衆寡のいきほひ 奈何にせん 桜井あわれ 花散りて 江橋にわたす 指揮の任 | 敵人從四面八方包圍, 寡不敵眾,該如何是好? 可憐的櫻井如落花般凋零, 將指揮重任交付江橋。 |

3 前後三たびの 突貫に 残るは僅か 九名のみ 痛手をけみし 悠々と 別れの煙草 くゆらしつ | 經過三次前後的突擊, 僅有九名士兵倖存下來。 即使受傷仍從容不迫, 靜靜地抽著別離的菸草。 |

4 やまとをのこの この生血を 蠻奴の刃に そそがんや 知らせは田中 たのむぞと 言い捨てともに 刺しちがふ | 大和男兒的鮮血, 豈能被蠻夷的刀刃白流? 託付田中傳達消息, 留下此言,與敵同歸於盡。 |

5 重き使命に 石松は 忍び難きを しのぶ草 よしあし繁き 沼に臥し 暮るるを待つは 八とき半 | 身負重任的石松, 忍受難以忍受的痛苦, 在茂密的沼澤中潛伏, 靜候日落已是八點半。 |

6 闇も陸路は 行きがてに 数里の水底 くぐりぬけ 海山口に 達せしは 今古も稀の いさほなり

| 黑夜中陸路難行, 數里之長從水底穿行, 終於抵達海山口, 如此功績,古今罕見。 |

參考資料:

1. 財團法人賴和文教基金會 https://www.laiho.org.tw/autopage/1/14

2. 睏學錄 https://bbl1234.pixnet.net/blog/post/331329379?utm_source=chatgpt.com