原位於今三峽中山路旁鳶山公園的「表忠碑」,是日本政府在大正12年(1923)所建,旨在紀念1895年乙未戰爭中「龍恩埔戰役」戰死的日軍。

1895年清朝與日本簽訂《馬關條約》,割讓臺灣,日軍隨即自東北角澳底登陸,先後攻佔基隆與臺北。7月6日臺北城陷落後,日軍加速南進,意圖全面接收臺灣。7月12日,日軍水陸並進準備進佔三角湧(今三峽)。當日負責糧餉運送與警戒任務的「運糧船隊」,由步兵特務曹長櫻井茂夫率領的39人水上護衛部隊,護送十八艘紅船夜泊於三角湧溪(今三峽河),受到當地居民假意親善接待。

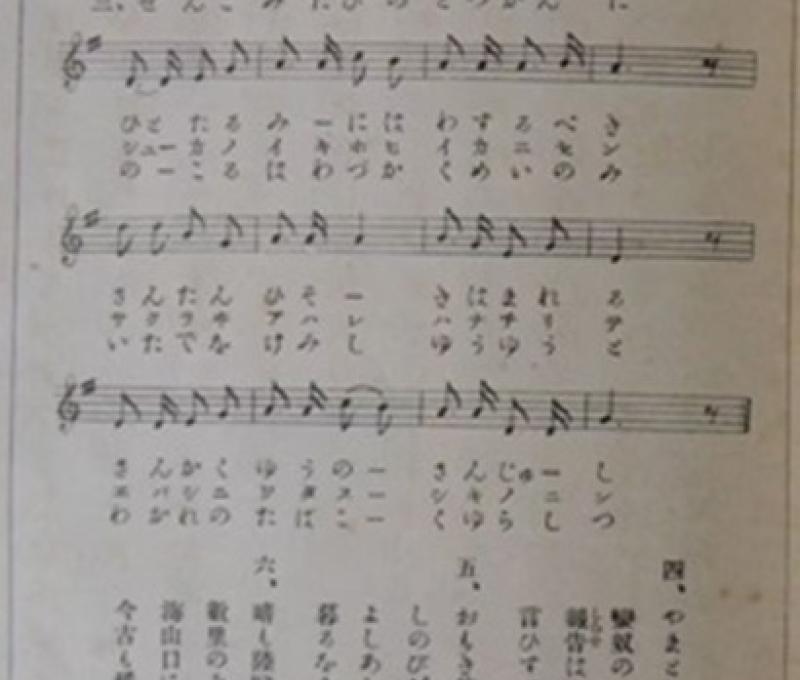

翌日,日軍持續朝大嵙崁(今大溪)方向推進,行經隆恩河清水港時,遭遇由陳小埤領導的三角湧義軍於河岸兩側設伏突擊,經過激烈交戰,日軍潰敗,櫻井茂夫等35人戰死,4人負傷泅水逃匿,義軍則僅一死兩傷,成功俘獲12艘運糧船,擊毀6艘,大獲全勝。此役為日軍自澳底登陸以來傷亡最慘烈的一戰,對日本軍方打擊甚鉅,引起高度重視。為紀念此役中戰死將士,日本不僅撰寫「三角湧進行曲」傳頌戰事,並於1923年在鳶山公園設立「表忠碑」,強化對殖民地居民的軍魂教育與精神統御。

表忠碑以士林產的花岡石堆建完成,高約11呎,分為碑身、碑身座和底座三層,碑身正面由日本陸軍大將福田雅太郎所題「表忠碑」三字,採隸書陰刻,係石匠藤原光藏之力作。背面則記述隆恩河戰役櫻井茂夫等人忠勇犧牲的經過。右側刻有立碑單位與立碑日期,左側銘刻:「帝國在鄉軍人會海山分會三峽庄有志」。碑座四側陰刻三十九名日軍姓名、籍貫與生死狀況,細節詳盡。

碑身背面撰文:

嗚呼,鬼神泣壯烈者,三角湧血戰之事蹟也。 台灣鎮撫之時,坊城支隊循大嵙崁溪諸邑,特務曹長櫻井茂夫等三十九名,僦舟運餉,敵欲絶糧道,兩岸夾擊,我舟應戰悉殪,生存者僅四名,孰無不創痍矣!實明治二十八年七月十三日也。

台灣司令官陸軍大將福田雅太郎勒石,以表其忠勇云。

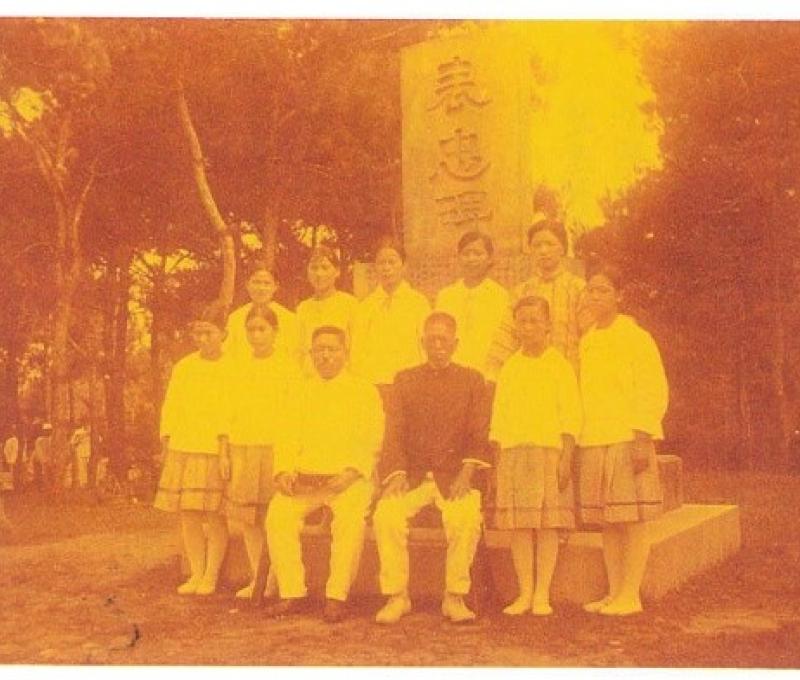

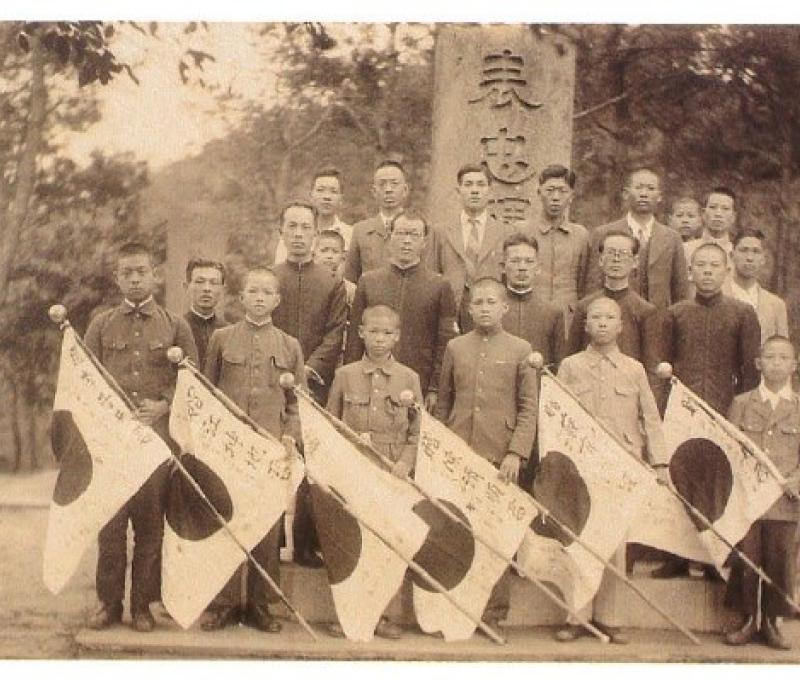

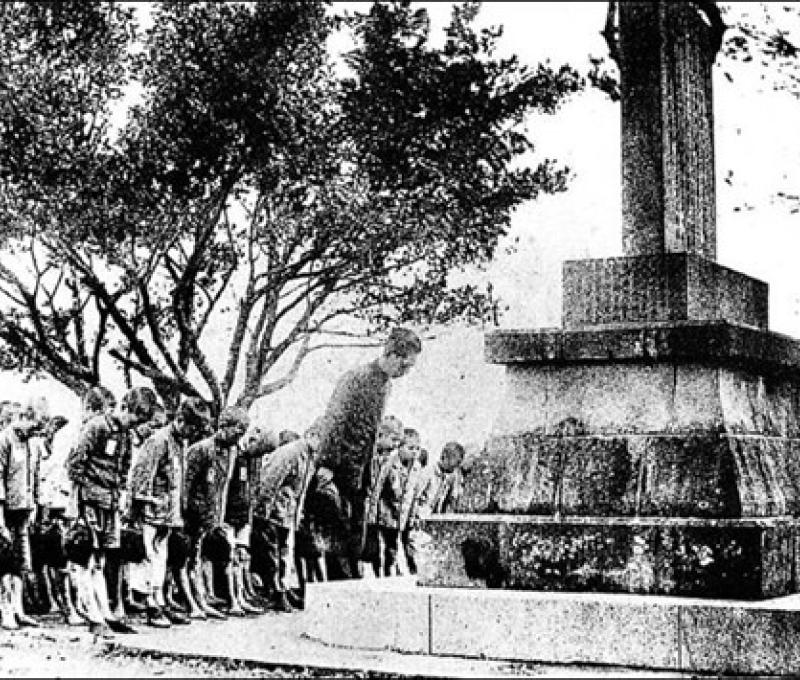

日治時期表忠碑是軍人忠烈之象徵,更是三角湧地區皇國意識形態的精神場域,每年7月13日皆舉行祭典,平時三角湧公學校(今三峽國小)學生須定期前往打掃、致敬。地方青年若被徵召入伍,也須於出征前至碑前行禮致敬,以表忠誠。

國府遷台後,表忠碑被視為日本侵略臺灣的象徵,隨即遭拆除。然而,此碑雖承載殖民的記憶,卻也無意間見證三峽義軍英勇抗日、保家衛國的壯烈事蹟,其勇氣與犧牲,理應被傳承銘記,碑毀之後,歷史也逐漸被遺忘。值此乙未抗日130週年之際,期盼政府與社會各界能更加重視這段史實,於原址或適當地點重建紀念設施,不僅是對三峽義軍的追思與告慰,更能讓新世代從中學習歷史,理解家鄉土地的記憶與精神。

參考資料:王昇文•林烱任合著《乙未年海山地區抗日誌》1995,台北縣立文化中心。