01信義公園

日據時代到台灣光復初期,芳苑海邊是軍事要塞,信義社區海堤,不僅有部除成守,更有機槍堡、碉堡哨口等設施。芳苑機槍堡的再現可以作為在地文化資產活化的範本,並與海牛一起爲地方觀光產業與永續打拼。

01士林三腳渡碼頭

士林三腳渡位於基隆河下游要衝,昔日承擔渡運與小型貨載轉運,被稱作「臺北最後一個碼頭」。臨水聚落的船戶、漁戶「逐水而居」,除了擺渡與捕撈,也發展出一套貼身的河上生計與天候知識。當地口耳相傳的諺語——「出虹跨干豆,風颱做尾後」,意指彩虹橫跨關渡,颱風將至,正是船夫憑長年觀察江面、雲勢與潮汐累積出的判斷準則,用來決定是否收網靠岸、暫停擺渡。

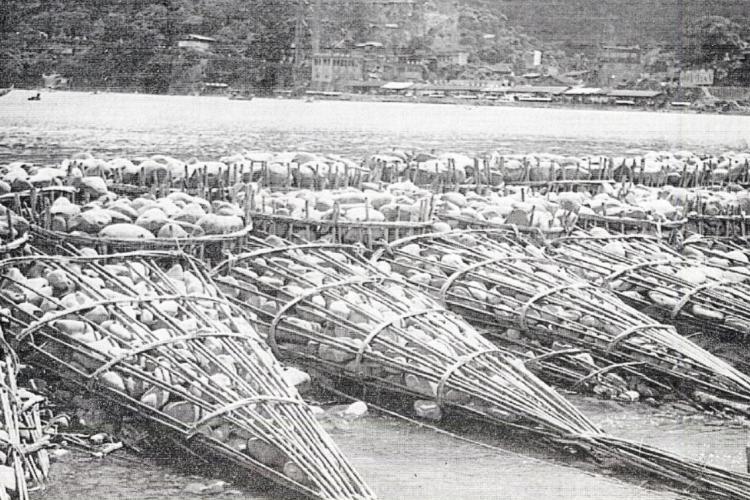

紅線蟲的黃金年代是三腳渡歷史上最特別的一章。1970–1980 年代,船夫在堀川(即日治「特一號排水溝」)匯入基隆河處,發現了耐汙性強的紅線蟲;起初作為養鴨飼料,隨後成為養鰻業的新寵。伴隨鰻價飆升,三腳渡一度躍升為全臺紅線蟲供應中心,在地人至今仍稱那段歲月為「黃金年代」。然而好景不長:河水污染持續加深,連紅線蟲也難以存活;加上鰻魚價格回落,這門捕撈生計終告落幕。三腳渡見證了淡水河流域養殖與環境變遷的此起彼落,成為極富歷史意義的河港記憶。

信仰與節俗面,三腳渡延續淡水河岸普遍的水仙尊王崇奉,並以端午龍船競渡作為信仰的身體化儀式:賽前在水面「做定」浮竹、終點立「浮旗」,鳴鑼相禮後順流競速,既祈安亦比勇。另一方面,與水共處也意味著對無常的敬畏——船夫素有水鬼信仰,每逢農曆七月在河上作業時,會依習俗向河面撒紙錢,告慰溺亡亡魂、祈求行舟平安。碼頭、紅線蟲、龍舟與諺語,共同拼出三腳渡的生活切片,亦讓人讀見臺北與河流最後一段貼身共生的日常。

01瑠公史蹟紀念碑|瑠公圳引水原址

淡水河由基隆河、大嵙崁溪與新店溪匯成扇形沖積平原,自清代以來,拓墾者以「埤塘蓄水、圳道引水」作為開發要領,沿各支流水系興築眾多水利設施。基隆河一帶有塭港圳、八仙圳、社子圳、十四份圳與若干小埤;大嵙崁溪與三峽河則分布永安、萬安、草埤、十二股、石頭溪、二甲九、南靖厝等圳;新店溪—霧裡薛溪(景美溪)水系亦孕育瑠公、大坪林、永豐、安坑與霧裡薛等圳。這套密布的「埤+圳」體系,將季節性、分散的水源轉為可控的生產力,為臺北平原的稻作與聚落擴張打下根基。

日治以後,總督府以私人管理效率不彰為由,依《公共埤圳規則》(1901)陸續收購並整併瑠公共利益的私辦水圳,先改組為公共埤圳組合,1920年代再改制為水利組合。近代測量與工法導入後,原本同一河段「多口取水、各自為政」的情形被整飭為「合併取水口、統一幹支線、規範配水」,沿線小埤或轉為配水池、或予以填廢,水利治理自此邁向公共化與近代化。在這股制度與工程雙重推動之下,今日人們所稱的「瑠公圳灌溉系統」已不再只是單一圳,而是一個歷經整併、改修而成的網絡。1907至1915年間,霧裡薛圳與沿線大小埤塘先併入瑠公體系;戰後,大坪林圳也納入整編,於是清代原本獨立的三條大圳——霧裡薛圳、大坪林圳與瑠公圳——在制度與工程上逐步「合體」,構成右岸拓墾史的主脈絡。雖然今日多數圳道已化為街巷小溝或地下箱涵,但其線形仍滲入都市紋理,舊埤的地名與街廓折線也依稀可讀。

瑠公圳的興築出於郭錫瑠對水源與地形的精算。乾隆初年,他自彰化北上,攜資本、技術與水利經驗,於大加蚋堡興雅、撫萊(今松山區一帶)展開開墾。初期,他嘗試在高地掘池蓄雨,或利用平原上零散小埤(如今臺北醫學大學附近的柴頭陂)灌溉,但水量不穩且易於乾涸,隨著入墾者漸多,小埤也逐被填覆。他遂立志開鑿規模更大的大圳,以長年穩定的水頭改造荒埔為良田。取水的關鍵考量有三:其一,必須避開淡水河主流與近口支流的感潮段,防止鹹淡混雜影響農事;其二,不宜在平原低窪且常受洪氾擾動之處設置圳頭;其三,既然臺北平原首圳——霧裡薛圳——在雍正年間已取源於霧裡薛溪,為減少競合與確保供水安全,他需要另覓高程更有利、水質更穩定的水源。綜合地形、水文與既有圳系布局之後,郭錫瑠選定新店溪上游作為瑠公大圳的取水口,藉由長距導水幹線繞越丘陵、跨越溪溝,將清澈、穩定的上游之水引入大加蚋堡墾區,再以沿線埤塘與分水工形成「幹線—支線—埤塘—田間」的層級網,為東南臺北平原的農業轉型提供持久的水利底盤。

因此,若以今日的新店溪上游走讀為主軸,我們其實是在原野與都市之間讀一條「從山水到田畝、再入街廓」的隱形水路:它從清代民間自辦的三大圳出發,經日治至戰後的公共化與近代化而系統化;它在地表的痕跡或許退隱,卻以街巷與地名存檔,指認出人與河在臺北平原上彼此塑形的歷史過程。這也說明了為何瑠公圳並非孤立的工程,而是整個淡水河右岸水利體系的中樞節點;追索其開圳時所面對的地勢、潮汐與洪水挑戰,以及隨後透過制度整合所累積的治理智慧,正是我們理解「河如何成為資源、城市如何沿水而生」的最佳入口。

02山海圳起點 0 K

四草湖,台灣山海圳國家綠道珍貴的溼地,台江內海留到現在的歷史環境,經過在地鄉親作夥倡議催生,現在已經規劃成台江國家公園,也是台南市安南區最美麗的風景,最多的朋友來到安南區,探訪這塊古早台江地,走到北汕尾海岸,向南可以看見親像一面鼓的高雄鼓山,浮在海面上,如同四百年前,討海人來到台江內海,所看見的歷史風景,下晡時,聽台江海吼,十分享受,在山海圳綠道的起點,也就是嘉南大圳出海口溼地,大家更加可以坐在圳邊的石頭頂,靜靜欣賞各種大管仙(招潮蟹)、沙馬仔,在坔土頂跑來跑去,四界找東西吃,有時候也會相打搶地盤,十分可愛,特別是,夕陽照著白色的台江國家公園,風吹雲走,化解心肝頭種種的鬰卒,這是台江在地人的後花園,也是小台江同學和爸爸媽媽、老師,作夥守護記錄的台江寶地。

02跨越山嶺的征途—能高越橫斷道路起點

能高越橫斷道路全長從霧社延伸至初音,而初音車站旁正是其東段的起點。這條道路始建於1917年,為加強對山區的控制,日治政府下令修築,並於1923年和1931年進行了兩次大規模改修。道路修建耗費大量人力與財力,並伴隨許多工人殉職。

這條路徑的前身為太魯閣族德克達雅群的獵徑,該族群利用這條路線進行跨山遷徙,並與阿美族等族群進行物物交換。日治時期,太魯閣族長期抵抗日本統治,直到1914年,日本以武力鎮壓後,開始積極修築山區道路以削弱當地族群的防禦優勢。1917年,能高越東段全長約44公里,動員超過5.8萬人施工,於1918年完工。此後,日本當局逐步向深山擴展警備,增設駐在所以加強對山區部落的控制。1930年霧社事件爆發後,花蓮港廳的軍警聯合討伐隊也經由此路,進行攻擊行動。

修築完成後,日軍在初音驛立下「能高越橫斷道路基點」碑,記錄「從是至臺中州界十三里七町」。為了紀念艱辛的開路過程與殉職者,在現今西寧寺附近豎立了「橫斷道路開鑿記念碑」與「殉職者之碑」。雖然「能高越橫斷道路基點」已不復存在,但吉安鄉公所在此立了一座「能高越道路起點」的標示牌,並展示了修築時發現的1925年立水準點石碑,作為當時測繪與道路建設的重要歷史見證。

03巫瑪玉紀念園地

今日座落在彰化基督教兒童醫院旁的巫瑪玉紀念園地,以及彰化基督教醫院門口旁的盧加閔廣場,象徵著兩位醫護人員仍將他們的愛與奉獻佇立於此,陪伴著每位醫護人員,一同守護著彰化的人民。

巫瑪玉姑娘(Miss Marjorie Amy Brooking),1906 年3 月14 日生於倫敦。1933 年秋天,她接受英國長老教會海外宣道會的派任,懷著堅定的信仰,離開家人和故鄉,隻身遠渡重洋,前來臺灣到彰化基督教醫院服務,擔任開刀房護士的工作。隔年夏天,臺灣流行病猖獗。她在和病毒激戰的第一線上,因勞累與和病患密切接觸,感染了熱病,雖經蘭大衛醫師密切醫治搶救,仍不幸於1934年6月28日去世。聽聞噩耗,巫瑪玉雙親悲痛不已。但他們最終將想念化為對女兒深愛的臺灣之奉獻,捐贈最新開刀手術房用「無影照光燈」給醫院,這是臺灣第一部無影照光燈。巫瑪玉過世後,雙親未將她帶回故鄉,而是安葬於臺南,安葬在這片女兒心愛的土地上。墓碑上更刻著她生前所說的一句話:「因為愛,我不願離開,永生同在。」(Love that will not let me go.)

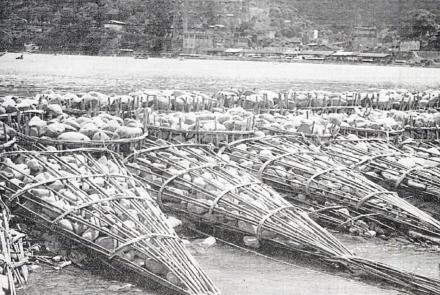

03瑠公圳石笱圳頭

「瑠公圳石笱圳頭」展現了清代民間水利在地取材、順應河性的智慧。郭錫瑠選擇圳頭時,已理解新店溪下游屬感潮河段,取水恐混入鹹水而害稻作,因而優先鎖定地勢更高、流況較穩的青潭口作為進水位置。要把溪水導入圳道,關鍵便是「石笱」——以麻竹為骨、藤索緊綁,內填大小卵石,最後以竹樁錨定在河床;其形制有圓柱與錐形兩式,外觀近似筍體,故常被俗稱為「石筍」。多顆石笱成排投置,便在河中形成一道低矮壩體,將來水推擁至進水口;為抗衡激流衝刷,工匠會在石笱縫隙與其下游補投卵石,藉以穩固結構與消能。這一套工法極可能承襲自彰化平原著名的八堡圳傳統:自康熙五十八年(1720)通水以來,濁水溪兩岸長期發展出成熟的石笱製作與投置產業,材料多取自竹山麻竹、嘉義藤材,工人作業時亦講求避泥避渦、掌握水窗以確保安全。

然而,郭錫瑠在世時,青潭口引水工程仍受限於地形與經費未能完功,遂由其子郭元芬承接。為籌措巨額工程款項,郭元芬終於改變父親堅持的選址策略,出售青潭圳頭相關土地,並向下游萬盛庄佃戶合股集資,於乾隆三十二年(1767)將攔水取口南移至碧潭。其後逾百年,碧潭一帶仍可見以石笱充當攔水壩的景象。從現代眼光看,圳頭似應最為堅固,但清代的實踐恰好相反:與其在上游硬砌不可動搖的大壩,不如以就地材料快速組裝、可修可棄的「石笱壩」來因應無常水勢。當洪水暴漲時,石笱較易被沖毀,看似脆弱,實則「以退為進」:一方面避免大量濁急洪流直灌入平原與田間,減輕泥漿與流砂覆蓋的災損;另一方面也讓壩體得以在水退後迅速重建,維持整季灌溉的持續性。石笱圳頭因此不只是引水工具,更是將「順水性、可逆轉」納入工程設計的策略—在山水與農作之間,留出可承擔、可修復的緩衝帶,這正是瑠公圳系統得以長期運作的關鍵。

04-5蔣公堤碑

「蔣公堤碑」現立於南良集團總部旁的五榕園內,為紀念知府蔣允焄修築洲仔尾長堤與橋樑的石碑。三崁店地勢低窪,屢遭大水侵襲,府城北路常因洪水而交通中斷,嚴重影響居民生活。當地居民為感念蔣公德政,因而在清乾隆 36 年(1771)立碑在河岸邊,稱新築的堤岸為「蔣公堤」,其中特別強調該堤媲美杭州西湖蘇軾所築之「蘇公堤」。除此之外,訴說著三崁店在清代是府城通往諸羅縣的「府城北路」的必經之處,亦反映了從座落城外的三崁店的角色,日治以後有水利之便而作為糖廠等,以至於今日所乘載的歷史深度與空間意義。

06寶覺禪寺

寶覺寺是位於臺中的臨濟宗佛寺,日昭和3年(1928年),由東海宜誠禪師發起興建,首任主持有「藝僧」雅稱的妙禪法師,在日治時期就創辦佛學院與幼稚園。二戰結束遣返在台日人,不僅財產全數充公,國府還規定每人僅能攜帶一千日圓現金,行李則以能「自行搬運」為限,因此,寶覺寺留有許多在台往生日人的牌位,一直是舊臺中市區日本人重要的參拜與觀光景點。1961年,日本駐中華民國大使館分別在北、中、南三地興建「日本人遺骨安置所」,中部就設在寶覺寺。從此,每年11月15日,「寶覺寺慰靈祭」成為台日友好的象徵,即使兩國斷交後仍照常舉行。1990年11月25日,已故李登輝總統親臨寶覺寺,現場擠滿了上千位台日雙方白髮蒼蒼的長者,他們全是為祭悼日本時代被徵調到南洋的3萬3000名台灣人的英靈,他們共同捐資豎立一座「靈安故鄉紀念碑」,以告慰戰死的台灣亡靈,直至今日,11月25日「寶覺寺慰靈祭」仍是台日雙方追求和平的重要集會。

07牡丹社aruqu頭目父子像

1871至1874年間,從琉球漂民事件至日本出兵台灣的一連串歷史事件,史稱「牡丹社事件」,為一涉及台灣原住民族、琉球、中國及日本多方面的國際事件。

1874年,日本以琉球漂民遭害為藉口,派遣軍士三千餘人進軍南台灣琅嶠地區;同年5月22日,牡丹群社(sinvaudjan、tjaljunay及tjakudrakudral)及高士佛社(kuskus)族人,倚石門天險抵禦日軍的攻勢,雙方發生激烈的戰鬥,戰役中牡丹社kavulungan頭目家aruqu父子等多名原住民戰士奮戰而亡,成功阻止日軍的進攻,史稱「石門之役」。

「牡丹社aruqu頭目父子像」由牡丹村原住民華恆明、華伊達父女繪圖設計,以花崗石雕刻製作而成,設置於牡丹鄉「牡丹社事件紀念公園」,以紀念本地排灣族人勇敢捍衛家園的堅定決心與誓死抵禦外侮的不朽精神。

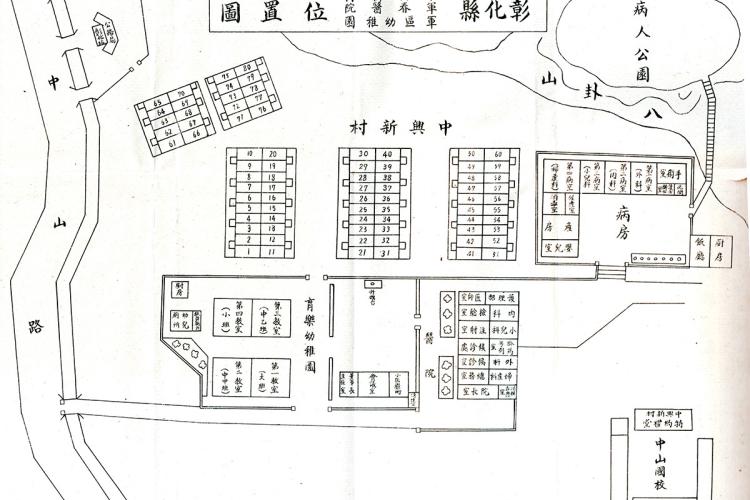

07軍眷醫院

1956年蔣夫人宋美齡體恤軍人眷屬設立「軍眷醫院」,首任院長為劉定邦醫師,當時國防部政戰部主任蔣經國親臨剪綵,並頒賜「嘉惠三軍」之匾額作為軍眷醫院落成紀念。爾後國防部「軍眷醫院」再改制為「彰化軍眷醫院」,期間適逢台灣發生歷年來最嚴重的「八七水災」,劉院長不顧自身安危,投入救助災民的行列,深獲上級及民眾的好評。

為了方便醫療物資的補給,「彰化軍眷醫院」再改隸「聯勤總部軍眷服務處」,每個星期有醫療車深入偏遠地區服務,重症者則帶回來住院,輕者給予打針吃藥,深獲各界支持,軍眷醫療單位在1990年代實施「全民健保」,陸續停辦。村內設立的軍眷醫院,中興莊第二代子女多出生於此醫院,1991年左右停辦。

08盧加閔紀念廣場

今日座落在彰化基督教兒童醫院旁的巫瑪玉紀念園地,以及彰化基督教醫院門口旁的盧加閔廣場,象徵著兩位醫護人員仍將他們的愛與奉獻佇立於此,陪伴著每位醫護人員,一同守護著彰化的人民。

盧加閔醫師(Gavin Russell),1866年10月生於英國。在1888年受在臺宣教返國述職的馬雅各醫師(James Laidlaw Maxwell, 1836-1921)和巴克禮牧師(Thomas Barclay, 1849-1935)的激勵,決定來臺進行醫療宣教工作。1888 年12 月,盧加閔醫師抵臺,1890年2月,盧加閔醫師與甘為霖牧師(William Campbell, 1841-1921)一同前往醫療不普及的中部地區設置醫館,在彰化醫館的設立過程中,面臨空間狹小的挑戰,為了使病患有更好的照護,便另擇地點,於可容納較多病患的岸裡(今豐原附近)落腳,兩個月後,大社醫館及彰化醫療診所落成,盧加閔也懷抱熱忱,不辭辛勞地於兩地往返,卻也因此身染傷寒而病倒。在為期兩個月的治療下,盧加閔醫師的病情未有好轉,鑒於彰化的惡劣環境及當時潮濕的梅雨氣候,決定將盧加閔醫師送往臺南,然而途至嘉義時病情突然惡化,數天後便回到主的懷抱,終是未能再見其忙於看診的身影,只能將其謙卑、無私的形象銘刻於心,得年僅25歲。

09六根庄西柵門(佳冬西隘門)

六根庄西柵門 liugˋginˊzongˊ xiˊcag munˇ 佳冬鄉西隘門於1985年被指定為古蹟,現為屏東縣的縣定古蹟。

在清代由於閩粤關係及鄰近有排灣族,佳冬客家人為防衛家園,在村庄四周築石牆並建四個柵門。根據現存於北栅門的〈港東里建立褒忠碑〉,西柵門上的褒忠匾源於清嘉慶16年(1811),推測西柵門的建立應早於嘉慶16年。根據敬聖亭旁的〈重建六根莊門樓碑記〉所記載,清道光30年(1850)因門樓年代久遠,棟樑朽壞,庄民乃集資重修。過去在1979年及1996年亦曾經整修過。西柵門為硬山擱檩燕尾脊板瓦屋面,牆身為砌磚牆面,表面為白灰粉刷飾面,屋架為九架,硬山擱檩,屋面前後兩側立面墀頭,下方有「褒雍粵城」與「忠著閩邦」對聯;正面牌坊有「褒忠」門額,兩側開設兩處圓形銃眼,並有螭龍彩繪圖樣。山牆面博風為彩繪並作有一字形鳥踏。屋架下於二公尺半處設有夾層,村民可於夾層桁間鋪設木板,即可置身其上,透過門額兩側的銃眼觀察柵門外之景象。

09通學橋

「新店通學橋」位在新店後街28號一帶,橋面其實就是連接新店路與新店後街的小巷道,巷下橫跨著「大坪林圳」的明暗渠遺跡。從新店國小方向有一條筆直的大斜坡一路傾下,坡腳便是此橋;過橋再入巷,即可銜接新店路—這條「橋—坡—街」的日常動線,正是早年學童往返校園的必經之路,因此得名「通學橋」。

通學橋創建於大正十四年(1925),兩端仍留有清晰銘刻:靠近新店路的橋頭刻有「通學」二字,後街這端的橋頭(今設於圍籬旁)則刻記「大正十四年三月竣工」,為其年代與用途作最直接的見證。日本時代的新店公學校(今新店國小)是當地最早設立的學校之一,校門位在今國校路上,許多學生需先由新店渡或老街一帶穿過市集,再踏上通學橋、攀上陡坡入校。今日駐足其處,仍能從橋銘、坡道高差與圳溝走線讀出「橋為學途、圳為街紋」的空間關係:它不只是跨越水圳的小橋,也是新店老街教育啟蒙與日常生活的歷史坐標。

10佳冬神社(佳冬鄉神社)

佳冬神社 gaˊ dungˊ siinˇ sa 佳冬神社位在佳冬鄉佳冬村與賴家村交界處,下埔頭天后宮廟埕前方,於2012年登錄為歷史建築。根據1943年由臺灣總督府社會課編印的「臺灣に於ける神社及宗教」的記載,佳冬神社於1936年鎮座,無格社,祭神為天照大神、開拓三神(大國魂命、大己貴命、少彥名命)、北白川宫能久親王,例祭日為每年的11月3日。

神社位於今台17線位處日治時期佳冬陸軍飛行場的西南角落,與成立於日治時期的佳冬農業學校相鄰,現保存較完整的有2座鳥明神居、參道與1座神道橋,算是台灣相對完整的神社遗址之一。目前佳冬神社的「阿形」、「吽形」狛犬移至佳冬高農放置,兩隻狛犬外形俊秀,保存完整。

11佳冬鄉防空洞

佳冬鄉防空洞 gaˊ dungˊ hiongˊ fongˇ kungˊ lungˇ 佳冬鄉防空洞於2007年登錄為屏東縣歷史建築,位在玉光國小與佳冬國中間圍牆旁共有2座。根據國家文化資產網提到,《盟軍記載的二戰臺灣機場》一書所載1940年末,臺灣已建的機場有民用機場、陸軍機場及海軍機場。當時因應南進作戰建置新機場,至1941年陸軍設置了鳳山、潮州、佳冬、恆春機場。由於潮州及佳冬機場沒有固定跑道起降,且佳冬機場有興建醫院設施肩負有後勤支援之任務。現存的防空洞為當時佳冬機場人員防空掩體,見證二戰時期日軍設置佳冬飛行場之重要紋理。據口述者提到當時有興建五座防空洞,國防部軍備局於2005年欲拍賣土地,幸由玉光國小主任要求保留防空洞免於拆除。

防空洞外觀由紅磚疊砌,屬於磚造大型防空洞,外形像長條型的蛇窯,兩側均有出入口,左右兩側有高約一尺的機台可供坐或臥。由於防空洞見證日本時期的軍事需求,但遺留下來的設施與當地居民的記憶相連結,且防空洞保存完好,可做為日後教育推廣之用。

11浸水營古道入嶺口

位於屏東縣枋寮鄉水底寮的三叢榕土地公廟,為日治時期浸水營古道的起點,而廟旁樹下安置著天然岩塊,右方刻著領路頭,左方則是道教符咒。根據臺灣古道研究專家楊南郡的調查,當地居民稱呼此處為入嶺口,後來經研究團隊於2019年詢問地方耆老,得到另一說法為領路頭石碑是清領末期浸水營古道開通後,平民百姓入山之前的集結地點,會有具備武裝的清兵帶領保護,群體行動避免遭受沿線原住民攻擊,因此刻有領路頭石碑。

11資源共享碑

1930年由八田與一所規劃的嘉南大圳完工,設計之初,為連通濁幹線(取自濁水溪)和北幹線(取自烏山頭水庫)兩條水路系統,讓水資源可以互通有無,特別在北港溪興建「倒虹吸式」暗渠,以利在枯旱時期調度曾文溪及濁水溪水源相互支援。

1991年夏天,臺灣南部因少雨乾旱,李登輝前總統巡視雲林地方建設時,垂詢倒虹吸管現況,並指示以「北水南引」方式紓解嘉義東石地區缺水的問題。然而,根據1997年前的通水紀錄,北港溪倒虹吸工曾「北水南引」28次,「南水北調」9次,加上自1975年臺灣地區水利會(今農業部農田水利署)重新調整區域,將濁幹線灌溉系統劃歸雲林水利會(今雲林管理處)後,十幾年來皆沒有使用,渠道早已泥沙淤塞及多年失修,難以發揮實效。當時臺灣省政府以水資源互為調配之理念,積極推動北港溪倒虹吸工疏浚工程,由省府水利局(今經濟部水利署)督導雲林農田水利會負責執行完成。

1994年5月嘉南地區乾旱期間,倒虹吸工適時通水救旱,農田灌溉及民生用水的缺水現象獲得紓解, 「北水南引」有效運用濁水溪水源,利用嘉南、雲林兩水利會不同的灌溉期序,交流水資源之利用,互補水源的盈缺,「資源共享」由是實踐。1997年,倒虹吸工值全線水路浚通之際,乃由李登輝前總統於北港溪南岸渠道口豎立「資源共享碑」,以紀念工程浚通。

13半徑仔偵測站

半徑仔偵測站 ban gang eˋziin caˇ zam 目前屏東縣的碉堡留存數量以佳冬、新埤等客庄最多,半徑仔偵測站坐落在佳冬半徑仔,有三層樓高,是當時日本陸軍的「前進觀測塔」,功用是偵測從枋寮佳冬林邊登陸臺灣的敵船。

過去枋寮鄉屏南工業區在日本時代是空軍機場,半徑仔的偵測台是二次世界大戰末期,日軍留下來的防禦性堡壘,當時日軍爲了要防禦美軍侵入庄內,於1944年建造,整座偵測台主體結構為石頭及混凝土,為了更加堅固以多層砌成,其高度約10米,前後有鎗眼設計,以便隨時觀察恆春半島枋寮沿海一帶,有無敵軍出沒以防被偷襲,高約三、四層樓的偵測台,亦可透過鎗眼觀察有無敵軍飛越領空。不過當時偵測台完成時,日軍也戰敗投降,因此偵測台未曾使用過,又因偵測台建造於戰爭末期,幸未受到戰事摧殘,得以完整良好的保存下來,也為二次世界大戰留下見證。

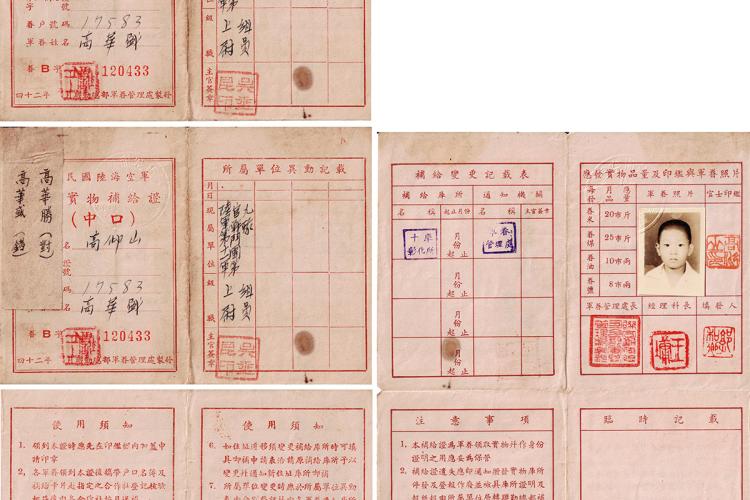

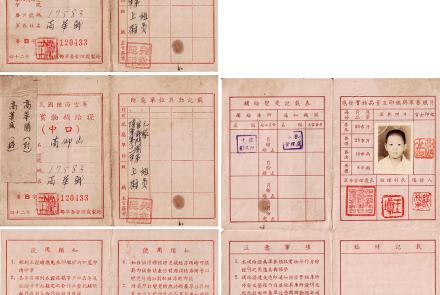

13眷屬補給證

為因應眷村的基本民生需求,政府從1950年5月起開始實施生活補助發放,每月定期派出三輪車或腳踏車挨家挨戶送配給,最後是改以家用卡車,中興莊配給的地點,大約是57號-71號間。

1953年發行「中華民國退伍軍人眷屬補給證」(簡稱眷補證),根據眷屬的人數和年齡補給,一人一份,印上「大口、中口、小口」等字樣,子女限制仍在就學者,踏入社會工作就失去配給的資格。

每張「眷補證」印有12張糧票,兌換白米、麵粉、玉米、鹽、食用油、煤炭等物資,每當軍用大卡車滿載物資前來眷村的日子,家家戶戶就會手拿票券、麵粉袋、米袋甚至鍋盆、瓶子趕來兌換。

煤票則隨著煤業沒落而改為「煤代金」,有些眷屬會拿來換取現金,有些也會轉賣糧票,作為孩子學費的來源。隨著眷村生活日趨穩定,眷補證在1976年正式廢除。

15青島國術館

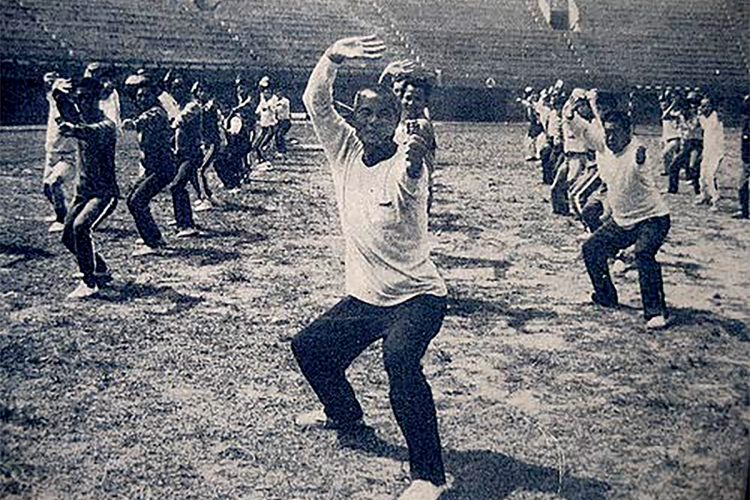

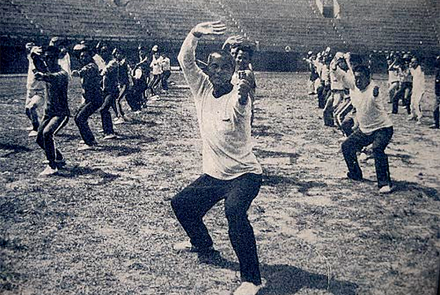

1928年直屬國民政府輔導的「中央國術館」於南京成立,武術正式定名為「國術」,全國各省市群起響應,青島國術館也在1929年成立,1930年出版「青島特別市國術館月刊」,提出「用國術的刀劍斬斷不平等條約的束縛。用國術的槍棍,打帝國主義侵略。提倡國術,是求國際上自由平等的唯一途徑」的習武宣言。

1933年,時任青島市長兼國術館館長的沈鴻烈大力支持國術館建設,在全市開設200個國術練習所,每所有數十人至百餘人不等,經常保持受訓者有萬餘人,在當時40萬人口的青島市而言,習武者佔比極為可觀。國術如此興盛有其特殊背景,當年日本雖向中國政府交還青島主權,但仍保有特權,中國政府不能在青島派駐軍隊,僅靠警察維持秩序,當時大批日本浪人橫行霸道,國術館在教授武術的同時,也在培養民族意識,積聚反日力量。

青島國術館眾多成員參加抗日武裝,報國殺敵,因此一度被日方強行關閉,直到抗戰勝利後,1946年青島國術館恢復運作,青島市長李先良擔任館長,高芳先擔任副館長,又成立近100個國術練習所。

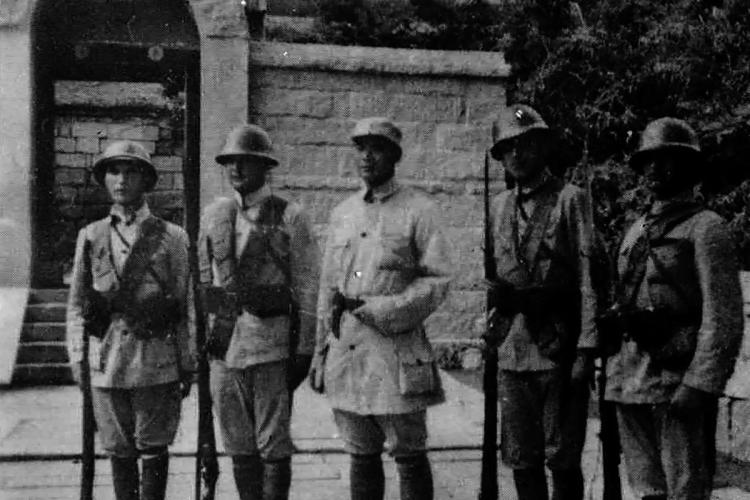

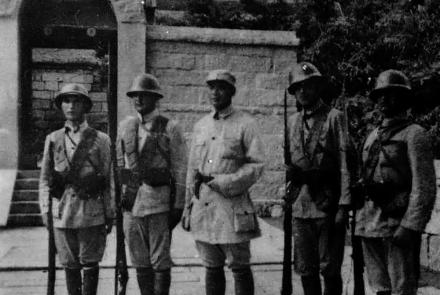

20投身抗日、保家衛國

1936年12月日本登陸青島市,市長沈鴻烈急電中央政府向委員長蔣介石報告,青島國術館副館長高芳先銜命將國術館館員,改編為「國術救國大隊」,並召集全市所有鐵工廠、兵工廠,限時製造大刀數千支,發給國術子弟兵每人一支,組成「大刀隊」立即派駐在日僑大門口,持刀站崗。

為保全數萬名日僑性命,以及九大紗廠的收入,日領事和軍官在青島駐軍8、9天後,終於撤軍而去,這場一觸即發的戰事,正是高芳先帶領大刀隊「不戰而屈人之兵」 的輝煌戰功。

1937年7月7日發生盧溝橋事變,日本全面侵華,「國術救國大隊」改為「爆破大隊』,高芳先奉派為副大隊長,執行爆破任務。最終順利炸毀日本在青島的九大紡織廠、橡膠廠和煉鋼廠,日本在華從事經濟侵略之鉅大投資,遭到大火延燒6日,盡成灰燼。

以嶗山為根據地組成的「青保」,主要是青島國術館的子弟兵,從1939-1945投身抗日,總計經歷80餘場大小戰役,日軍盤據登瀛、黃山、柳樹台、漢河、大嶗、鴻源及沿海沙子口等據點,全為青保各個擊破,這支抗日游擊隊有70%是青島市國術館子弟兵,他們參與保家衛國的基本佩配,僅是一把大刀和幾個手榴彈。

22投身金門823砲戰

1958年金門爆發823砲戰,以「青島保安旅」為主力的第九師,駐守在小金門大膽、二膽島上,在敵人砲火日夜不停的轟襲下,苦撐44個晝夜,終能不負使命,贏得「大膽部隊」殊榮。

823砲戰駐守金門二膽的25團,就是八年抗戰嶗山游擊隊,也是1949年「青島全軍撤退」嶗山地區的最後掩護部隊─青島保安旅,1950年由海南島轉進台灣,改編為第九師,首任師長是抗日英雄高芳先將軍,1958年率領青保弟兄作戰的是第九師師長郝柏村。

第九師全體官兵英勇奮戰,忠烈殉職的軍官有7名,4名來自「山東青保旅」。殉職士官兵合計158名,青保旅佔有25名,「熱血保台灣」的第九師,榮獲陸軍第一面「文虎榮譽旗」,蔣公寫給郝柏村的親筆函,更贏得「大膽部隊」的讚譽。

24 台灣肥料公司新竹廠舊址

24 Former site of Taiwan Fertilizer Company's Hsinchu plant

往西不遠處是台灣肥料公司新竹廠舊址。1942年,日本在戰時為供應佔領區農業需求,成立「台灣有機合成株式會社」,計畫在此生產肥料及軍需化學品,但設備運輸途中遭盟軍擊沉而未能開工。戰後,該廠由台肥公司接收,改稱台肥第五廠,並由來自各地的工程師改建為氰氮化鈣化肥工廠。當年為運送原料與成品,台鐵還鋪設了「台肥支線」,如今公道五路從鐵軌至建中路這一段,正是在拆除後的支線路廊上改建而成。2016年,台肥新竹廠正式拆除完成。

Nearby stood the Taiwan Fertilizer Company's Hsinchu Plant. In 1942, Japan established Taiwan Organic Synthesis Corporation here to produce fertilizers and military chemicals, but the equipment was sunk by Allied forces during shipment. After the war, the site became Taiwan Fertilizer's Fifth Plant, producing calcium cyanamide fertilizer. The Taiwan Railways Administration laid the "Taifei Branch Line" for transporting materials—today's Gongdao 5th Road between the railway and Jianzhong Road was built on this former rail corridor. The plant was demolished in 2016.