01-10光復校區(原日軍臺灣步兵第二聯隊營舍)

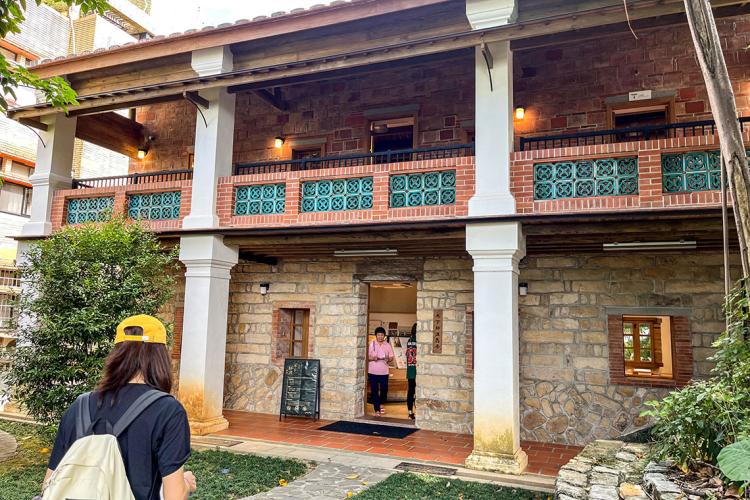

光復校區內有三棟特殊的古典式樣建築,其前身為日軍臺灣步兵第二聯隊營舍,目前已被指定為國定古蹟,現分別由歷史系、工設系、藝研所使用。建於1910年至1913年間,這三棟皆屬第二期永久兵營建築,而此時期的兵營建築也被視為臺灣永久兵營建築中最華麗者。

除英國維多利亞式的紅磚牆外,建築外觀更以羅馬風格的連續性圓拱來表徵軍隊的強盛。同時,考量到臺灣的風土氣候條件,在設計上採用了架高空中樓版、四週迴廊、鋼筋混凝土樓版,以及鋼屋架等作法。該兵營模型曾於1911年赴德國世界衛生博覽會參展,是臺灣現存極少數的日軍步兵營舍之一。

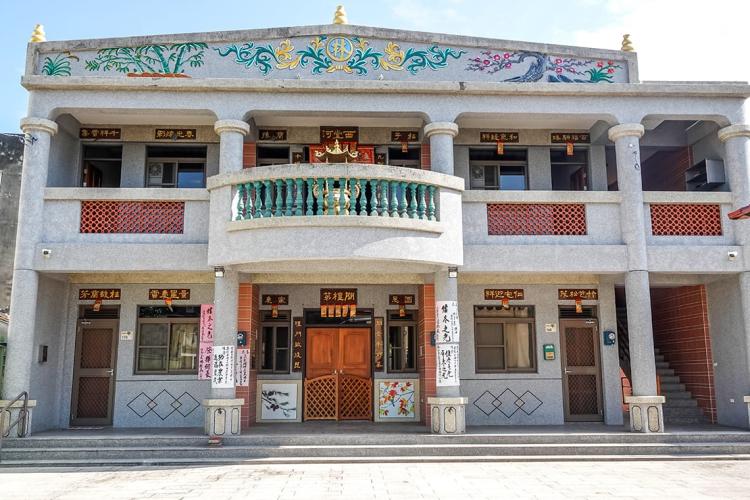

01-2南海埔境主公殿

南海埔角的角頭廟。相傳慶安宮原以南海埔的境主公為主神,後來迎請鹿耳門媽祖(天上聖母)分靈後,才改以媽祖為主神。現今境主公殿位於南海里活動中心二樓,奉祀城隍境主、謝范將軍等。一樓則為南海文物館,展示南海埔代表陣頭水族陣相關文物。

01-2未來館(舊總圖書館)

美援時期,成大和普渡大學合作,興建了這棟現代主義建築,更受極簡主義的影響,以平屋頂及鋼筋混凝土建造,以「形式跟隨功能」省去華麗裝飾。面對馬路的閱覽室有三層樓,天花板挑高幫助通風,開大玻璃窗以利採光,連樓梯也設計成有利光線的穿透。而後面同樣高度的圖書庫則設計為五層,方便取書,還設置遮陽板阻擋光線,防止書籍因過度曝曬受損。形式隨著建築的功能而改變,就是所謂「形隨機能」,是現代主義建築重要的特徵。

01-4理化學實驗室及圖書課

位於物理系館南棟,「原理化學實驗室」是創校以來最古老的建築物,從廊道觀之,可見建築設計所具有的日式風情。考量到臺灣潮濕炎熱的氣候,牆面除了有整排的上下推窗,可供室內通風外,抬高的樓板亦可用於防潮,而建物前後的水池則可在炎炎夏日達到調節溫度的作用。圖書課是創校後的第二棟建築物,此閱覽空間整體呈現內凹作法,平屋頂的半戶外廊道為其特色,造成了相對低矮的視覺效果。內凹的空間容納了一座半月形水池,許是與儒家「思樂泮水」的寓意有關,欲藉此勉勵莘莘學子奮發學習。

01-5工科、資訊、資源三連棟

成功校區東側的工科、資訊、資源三連棟,在創校初期是為應用化學科館、電器工學科館,以及機械工學科館,後續另有增建電氣化學科館。建築群採用了雙合院之平面配置,更能順應臺灣所處的熱帶氣候條件,除了屋頂的通風塔外,亦具有抬高地坪與挑高室內空間等特徵。配合當時臺南高等工業學校課程設計,科館內含許多實驗、實習設備空間,使學生們能夠獲得充分的實務操作資源。

01六根庄蕭屋(佳冬蕭宅)

六根庄蕭屋liugˋginˊzongˊ seuˊ vugˋ foˋ fongˇ 佳冬蕭屋(文資名稱為蕭宅,在此依在地口語稱「蕭屋」)為1985年被指定為古蹟。蕭屋為臺灣少見的傳統五落五進的建築,當時特別聘請唐山師傅建造,建築材料也都是遠從大陸船運至臺南安平港,再轉運到東港鎭,然後再以牛車載回佳冬。由於運輸耗時,蕭家大宅的興建工程一直到21世蕭光明的時候才全部完工。

據傳蕭家來台祖蕭達梅曾重金禮聘地理名師,最後選定蕭屋現址「上乘龍穴」所在地,也是佳冬五條水圳匯集之地。古厝正前方有大水塘環抱,水由左向右緩緩流經前埕,即風水中所謂的「玉帶水」。

蕭家在19世蕭達梅自原鄉來臺往返數次,不幸於黑水溝船難失事而下落不明,他的兒子20世的蕭清華於是離鄉到臺灣尋找父親下落,後來繼承蕭協興商號而留在府城。蕭家21世蕭光明,利用佳冬近海的優勢,連通港東里、港西里與安平港間貿易,逐漸累積財富並購置田產,又曾協助李光將軍撫番開路,逐漸成為佳冬地區家喻戶曉的大家族。

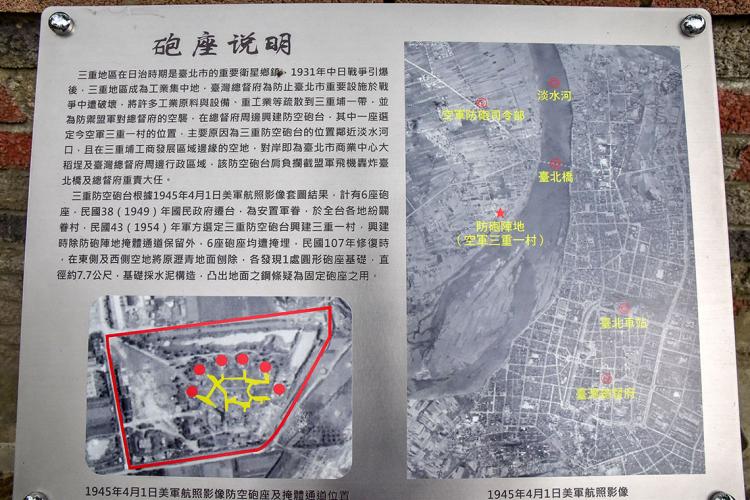

01冷戰時期防空碉堡(西)

戰後國軍所設置圓柱型「反空降」碉堡,構造為鋼筋混凝土結構,外型為圓柱型,頂端為平頂式,可裝置對空重機槍與火砲,碉堡增設對空機槍槍位,主要防止敵軍空襲擊反空降,屬於陸軍火力系統,圓柱型碉堡地底1層地上4層,碉堡與碉堡間沒有地道相通,地底層的空間寬闊合一,為「排」級作戰據點。

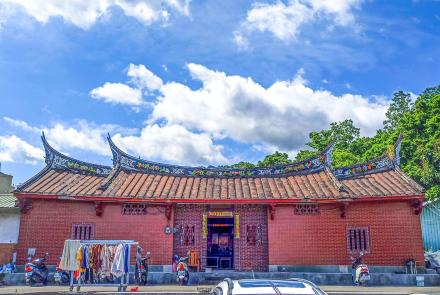

01壽山巖觀音寺

位於新北、桃園交界的壽山巖觀音寺,由俗名鄧定國的順寂法師自浙江省南海普陀山迎觀世音菩薩正二媽本尊,草創於清乾隆7年(1742)。乾隆28年(1763),舊路坑庄民張志榮獨資建造茅屋一椽,名為「三草庵」,安奉觀世音菩薩神尊,供善男信女朝拜。

乾隆58年(1793),福建水師提督兼臺灣總兵哈當阿奉命平定陳周全起事,經過庵前時轎轅輿桿忽折斷,乃進庵施禮休憩,信手抽出一籤中云:「添油三斤佛前點,定保前程得太平」,即令隨從買油一缸奉贈,豈料抬到庵前失手墜地,缸破油散恰好只剩三斤,使其不得不衷心信服,於乾隆60年(1795)戡平亂事後稟奏朝廷撥白銀千兩,並召集地方耆紳公推謝秀川、呂文明等為首事,籌建新寺事宜。是年動工,至嘉慶2年(1797)正月竣工。哈總兵親題「慈航廣濟」乙匾懸於正殿,並恭請朝廷賜名「壽山巖」觀音寺。

日治時期,廟身毀壞傾斜,地方人士發起修建廟宇,聘請名師陳應彬監造,於大正5年(1916)完工,奠定兩殿兩廊兩護室形式的外觀。此後多次修繕及擴建,陸續增建山門、凌霄寶殿及電梯等。

2013年獲選內政部「臺灣宗教百景」之一,目前為桃園市定古蹟。每年7月至8月廟方舉辦一系列「觀音菩薩文化節」活動,復刻「揹菩薩祈福」傳統習俗,並融合現代藝術復育傳統舞龍燈文化。

參考資料:

壽山巖觀音寺官網 http://www.shoushanyan.org.tw/

維基百科—壽山巖觀音寺 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%A3%BD%E5%B1%B1%E5%B7%96%E8%A7%80%E9%9F%B3%E5%AF%BA

桃園觀光導覽網 https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/Travel/Attraction/537

01大眾廟/地藏庵

早期臺灣屬於移墾社會,由於瘴癘之氣帶來疾病,以及族群械鬥、原漢衝突,許多無主的死者屍骨無人安葬,於乾隆22年(1757)由陳謙興捐地設義塚,在經過多次的翻修,形成今日大眾廟(地藏庵)的風貌。

目前地藏庵供奉地藏王菩薩、大眾爺、董大爺、註生娘娘、鏡主公、目蓮尊者、土地公、三寶佛及觀世音菩薩等,源於清朝時每年農曆五月初一舉行「新莊大拜拜」祭典,乃是祭祀貧病及死於械鬥的無主孤魂。前一晚先以熱鬧登場的暗訪遶境活動,出席的官將首集五營兵將護衛大眾爺出巡,隔日則跨大範圍遶行,沿途民眾擺攤祭拜,綿延數公里,熱鬧滾滾。晚上也會以流水席宴請親朋好友。但由於時代的變遷與都市化,傳統文化也逐漸式微,目前廟方以幫人解厄消災為主,也有糾紛時來請求董大爺仲裁,斬雞頭發誓等。

廟宇牌樓左右的狛犬及兩旁的石燈,從耆老得知,是從日治時期的神社搬遷至此,雖然神社已不復存在,但卻巧妙地由廟方保存了下來,此外,廟中尚有超過百年的神轎,金碧輝煌的外觀也代表信眾對於神明的虔敬。來到新莊一定不能錯過逾百年歷史的大眾廟。

01朴子藝術公園(鳥居)

【出現集數:22、47、60】

1.第22集家倫對玟莉的直播的學姊發脾氣後,與玟莉相約散心處,玟莉對家倫誇讚自己表示滿意,用破破的台語講出「心花堆堆開」

2.第47集阿緯及怡雯在鳥居前散步,阿緯說若一天看不到怡雯就…

3.第60集文俊及秀英得知癌症已受到控制後,兩人在此散步,文俊提議搬回朴子住

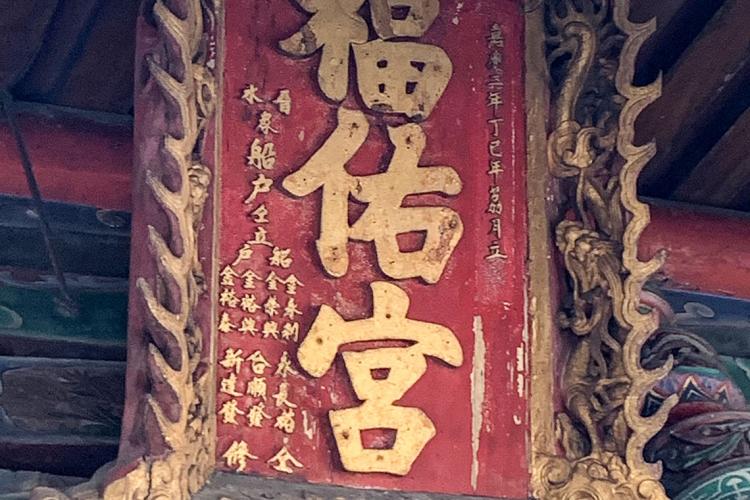

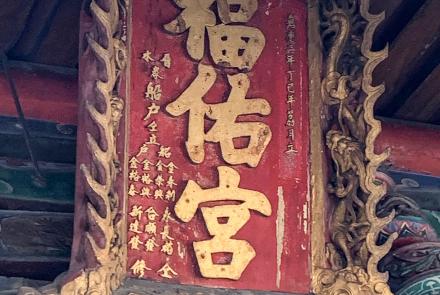

02-1安平鎮城隍廟

創設於清乾隆年間,為臺灣水師協副將(民間習稱水師協鎮)沈廷耀所倡建,與開臺天后宮、觀音亭、大眾廟等合稱「安平四大公廟」,在安平相關民俗祭儀中,扮演著舉足輕重的角色;此外,另與臺灣府城隍廟、全臺首邑縣城隍廟並列為臺南府城三座城隍廟。

02-2安平囝仔宮社妙壽宮

十角頭社之一。

角頭是地方上的聚落,在安平稱「社」。安平共有十角頭社,向來負責安平的宗教、生活事宜。

相傳明朝末年,有王船停泊在海邊,居民將神像帶回,當時有兄弟二人,兄名妙,弟名壽,捐地供奉神像。後於清乾隆二十年建造磚造廟宇,並名為妙壽宮。

02-3王城西社西㡣殿

十角頭社之一。

角頭是地方上的聚落,在安平稱「社」。安平共有十角頭社,向來負責安平的宗教、生活事宜。

西㡣殿建於乾隆三年,主祀池府千歲。㡣為龍的異體字,聽說此處是風水寶地,有一條龍在。二樓為清雲寺,主祀曹飛大仙。

02-4安平貴雅山大眾廟

安平四大公廟之一。

主祀大眾爺、萬應公等眾神明。為放山燈儀式固定地點,廟宇後方即為貴雅山(台語音:鬼仔山)——安平自古先民之墓地,亦為台灣最早公墓之一。

02六根庄楊屋祠堂(佳冬楊氏宗祠)

六根庄楊屋祠堂 liugˋginˊzongˊ iongˇvugˋ ciiˇ tongˇ 楊屋祠堂於1996年公告為屏東縣的古蹟。楊屋祠堂是由楊雲岫的第二十五世裔孫楊金水和楊阿連昆仲為表彰祖先創業之德,集結楊姓裔孫宗親共三十人會份,置產購地,籌組佳冬「楊雲岫公嘗」。楊屋祠堂於1919開始建造,完成於1923年,共經歷了五年。1950年,因颱風損壞,斗栱和桁架及部分構件和彩繪均於當時整修其餘均維持原貌。1990年,因佳冬鄉公所實施都市計劃以開闢道路,擬徵收宗祠前有太極兩儀池土地,楊屋祠堂子孫希望能保存整座祠堂的完整性與全台獨有具傳統客家風水意義的「太極兩儀池」;經在地曾貴海醫師、曹啟鴻縣長與多位關心文化古蹟之社會賢達奔走呼號,於1996年8月列入古蹟定案。

楊屋祠堂正堂為傳統客家木龕,奉祀遷南至廣東之開基始祖-唐朝議大夫楊雲岫與祖妣誥封二品歐陽夫人神位。祠堂的建築格局方正對稱,類似九宮格之空間佈局沿建築中軸線方向,由前而後分別為太極兩儀池、玄月型花台、外埕、主體建築及後院,前後堂皆為三開間。

02冷戰時期防空碉堡(東)

二戰前後,大肚山的軍事部署並沒有重大的改變,不論是日軍或後來的「國軍」,為了掩護重要的公館機場/清泉崗機場(日本海軍飛行場,戰後擴建為清泉崗機場)與陸軍飛行場/水湳機場(2004年終止運作),將大肚山劃分為北、中、南三個軍事防空區,原本有一座日軍吊鐘型碉堡與九座戰後國軍所設計的圓柱型反空降堡,其中二座遭到拆除,剩下七座已列為臺中市歷史建築,包括目前都會公園內東西側兩座碉堡。

02店仔街福德宮

清代漢人進入大臺北地區開墾經商,商船經由水運從淡水河口進入艋舺,再循新店溪上溯至石碇、木柵、新店等地,永和為中途轉運站,貨運商品集散於此,雙和居民及商人來往交易買賣而逐漸繁盛,形成一條約有十多家店鋪的市街,便以「店仔街」命名。店仔街是永和早期聚落發展的重要核心,位於今日秀朗路一段、自由街附近,店仔街福德宮相傳為清康熙年間建廟,至今有三百多年歷史,為永和地區歷史最悠久的福德宮,也是居民之信仰中心。

02明治七年討蕃軍本營地碑

西鄉從道率領的征台日軍,在清日「北京專約」簽訂後,於1874年12月27日開始撤離,臨走於龜山南面立碑紀念;清政府接收後,將日軍相關石碑等物悉數拆除。

目前的「明治七年討蕃軍本營地」碑,於1916年10月建立,由當時的恆春支廳長、大平頂區長、社寮庄保正及保甲民等,於龜山山麓重新建碑題字。1937年,在原碑之下再增加底座。

1945年後,因缺乏管理隱沒於荒煙蔓草中,碑文亦遭毀損而無法辨識。1996年,海洋生物博物館興建時,墾丁國家公園管理處將周圍加以整理,並設置解說牌說明。2010年,屏東縣政府依據文化資產保存法公告登錄為歷史建築,為牡丹社事件重要歷史遺跡。

02景美集應廟

文山區尪公廟「集應」之說由來,始於唐末黃巢之亂時,高、張、林三姓族人自河南光州一同遷徙至福建安溪,受到神明保儀尊王庇祐,一路安然抵達,因此在福建安溪建廟恭奉;因遷徙過程中,三姓族人「集體感應」到「尪公」的護祐,因而將廟名取為「集應廟」。康熙末年,由高、張、林三姓族人因在安溪地區生活困頓,決議攜手渡海來臺發展;平安抵達臺灣後,即在臺北市大安區六張犁(今車站附近的紅公山)建廟。

清咸豐初年,因人丁繁衍經高、張、林三姓族人商議後,決定拈鬮(抽籤)「保儀神尊、夫人神尊、白瓷香爐」三項寶物歸屬,各自分開恭奉建廟。拈鬮結果:高姓族人抽到保儀尊王神尊於清咸豐10年(1860)建廟於目前景美國小南側興築景美集應廟,然而該地因屢遭淹水、風水不佳,後又在清同治6年(1867年)重新擇地建廟於目前景美街37號現址,在正殿高懸當年廟宇落成時高姓族人所贈「大平世澤」匾額可見證其歷史。張姓族人抽到白瓷香爐在清光緒20年(1894)建立木柵集應廟。林姓族人抽中林氏夫人神先安置於三塊厝的公廳裡,後於大正10年(1921)遷建小廟於現址(舊地名番婆厝),目前神殿設置二樓是於1985年所改建的廟宇,廟名為萬隆集應廟(捷運新店線萬隆站3號出口巷子前方)。

「尪公信仰」來自於福建泉州安溪地區,福建多以「佛公」說法,亦有「安公」、「尪公」、「尪元帥」,亦有以族姓區分為「高尪公」、「張尪公」等姓氏說法。據景美集應廟官網說法:尪公指的是唐朝武將張巡在唐玄宗安史之亂時與太守許遠死守睢陽城,兩人忠肝義膽、壯烈犧牲,保住江淮穀倉免於淪陷,確保大唐江山;唐肅宗時建廟奉祀張巡與許遠,一文一武奉為「雙忠廟」,民間一般稱張巡是保儀尊王、許遠為保儀大夫(亦有兩者封號互易之說)。另保儀尊王張巡之愛妾林氏夫人捐軀供士兵充飢,令人動容,受封為「申國夫人」。

百年來大臺北盆地各區庄頭之「迎尪公」是重要地方慶典活動,以三峽地區百年「三角湧迎尪公」活動已被文化部列入國家無形文化資產活動。三峽人傳承安溪祖先信仰觀之「正月祖師公,八月迎尪公」被視為地方歲時重要祭祀活動。清領至日本時代大臺北地區各庄頭年年皆至文山區請尪公遶境,用以驅逐害蟲、保佑五穀豐收及防禦泰雅族人攻擊、護佑人畜平安,全盛時期景美集應廟有幾百尊尪公隨時讓庄頭掛單出巡繞境,可見其集應廟尪公神衹除蟲害及武戰神之興盛威力。

過去三峽聚落迎尪公是一庄過一庄,以安溪清水祖師公的信仰區之三峽區、鶯歌區、樹林區柑園等十二里及大溪區中庄,繞境時間自農曆8月26日至9月1日,戰後受到政府施行統一祭典政策的影響,原本由各庄自行前往文山區請尪公遶境活動,改由三峽清水祖師廟於8月15日統一辦理。

尪公俗諺:

1.「尪公無頭殼,聖公無手骨。」

泉州安溪人信仰尪公,漳州人崇奉開漳聖王(聖公) 。泉漳械鬥之中神尊也難以保全,可見其械鬥之激烈。

2.「尪公無過嶺」

尪公神像絕不越過獅球嶺,因基隆獅球嶺以北,即是漳州人地界。因雙方死傷眾多,經地方頭人出面調解,1855年(清咸豐5年)起,由字姓輪值祭祀,賽陣頭取代打破頭,開始舉辦雞

籠中元祭。

3.「點囉點叮咚,啥人放屁彈尪公?尪公媽舉鐵砣,槓到死囡仔的尻川門。」

舊臺灣社會尪公媽融入童謠遊戲中,增添信仰趣味。

4.「尪公聖,不值尪媽定。」

看出男性尊重女性之說法,正與俗語聽某嘴大富貴呼應。

02楊氏合院天旌節孝匾、楊崑火同義堂

陳厝厝楊氏三合院,有儒士楊家添之妻謝氏的「天旌節孝」匾額,為光緒四年(1878)兵部尚書閩浙總督何璟、福建巡撫丁日昌頒賜。謝氏守節二十餘年,扶持楊氏三代。

本宅第亦為同義堂青獅頭,創造人楊崑火(1883-1944),幼時向鄰居黃順學習猴拳、草藥,後黃順拜羅乾章為師,他旁觀自學,也拜羅氏為師。崑火通琴棋書畫禮弈六藝,因環境問題棄文就武,運用北管創作音樂,搭配舞獅,修飾新創同義堂的獅藝鼓聲。

楊崑火父子為知名武師,日治時期崑火子楊六經(1903-1968)與18位結拜兄弟成立「同義堂」,由楊氏父子管理。六經幼從父親和詹五湖啟蒙調教,精通拳術、獅藝、中一,被稱為「六經師」,號稱教過百館;再傳楊猛(崑火六男楊六龍之子)、楊敏聳(崑火孫)、楊上雄(六經之孫)、楊政誠等人,仍自小習武,傳承武術與舞獅技藝,形成今日之金獅陣團。傳說中,青頭獅象徵反清復明而被清廷禁止;同義堂青頭獅傳統分支後,部分傳人改於獅頭上寫王字。

楊猛幼時看楊六雄打鼓,兩人對打,演練《張三二初》劇目:張三叫小偷三,是員外女婿,收租時賭博、喝酒、錢花光,不敢回,淪落作小偷,頭也不剃。某日其妻和師兄請同義堂師父教功夫,張三偷竊後,背東西拿傘和持雙刀的師兄對打。此劇搭配五輪鼓聲營造氣氛,舞者必聽鼓聲齊一動作,2021年曾受專訪。

02福安宮 Fuan Temple

坐落於三民高中後方的福安宮,廟宇雖小,然信眾廣布,香火鼎盛,每年農曆初二、十六,更有大量信眾前來祭拜。

福安宮建於清代道光25年,主神為福德正神,是和尚洲樓仔厝地區的土地公信仰中心,廟火鼎盛。

蘆洲地區流行神將文化,福安宮並雖沒有建置陣頭、軒社,但作為樓仔厝地區重要土地公信仰中心,仍積極參與蘆洲各項重要祭典。例如:蘆洲每年大繞境中,福安宮隸屬於媽祖角,出人手協助。又如:每三年一次於廟前豎立燈篙,響應蘆洲的國姓醮儀式。

02福海宮

福海宮創建於清朝時期(約18世紀末),至今已有兩百多年歷史,是地方重要的信仰中心,見證王功漁村的發展與變遷。

建築風格-廟宇融合傳統閩南建築風格,屋簷雕龍畫鳳,色彩鮮明,廟埕寬廣,是當地重要的地標。特色之ㄧ是位於龍蝦穴龍蝦是海中強壯又靈動的生物,常象徵豐收、力量與海神的使者。在沿海信仰中,有些地方會將螯類、魚貝等視為媽祖保佑漁民豐收的象徵。綠瓦作為屋頂的顏色,也可以延伸為海中生物的顏色,代表大海的恩澤。可以說:綠瓦如海中龍蝦之形,與媽祖守護海域、庇佑漁獲的神力相呼應。其二是王功福海宮廟埕豎立了兩根高聳的旗杆,這些旗杆其實具有很深的文化與歷史意涵:象徵「宮廟」身份:旗杆豎立於牌樓與正殿之間,代表此廟屬於「官廟」等級,而非一般的民間小廟。旗竿的設置與清朝時期的彰化縣令 楊桂森 有直接關係。1812 年嘉慶十七年間,楊縣令出巡到王功,察覺福海宮建於風水名為「龍蝦穴」的吉地,但廟體破舊不配其地理風水,遂倡議改建、並命人將廟址後退、重建正殿,並特別在廟前豎起兩根旗竿,以彰顯此廟為「宮廟」而非一般的庄內廟。更具傳說色彩的是,這兩根旗竿在民間風水說法中象徵「龍蝦的兩根鬚」。旗竿若與廟頂紅瓦一起使用,紅色象徵「死龍蝦」,意圖「敗地理」—也就是破除惡劣風水,用以阻止海盜侵擾。而龍泉井則作為陰陽平衡之用,象徵與旗竿陰陽互補之意。

媽祖信仰文化-每年農曆三月二十三日的媽祖誕辰,以及迎媽祖遶境活動,吸引大量信徒和觀光客前來參與,氣氛熱鬧,場面壯觀。

地方特色結合-因位於王功漁港附近,福海宮與當地漁業文化密切結合,許多漁民出海前都會前來祈求平安、滿載而歸。

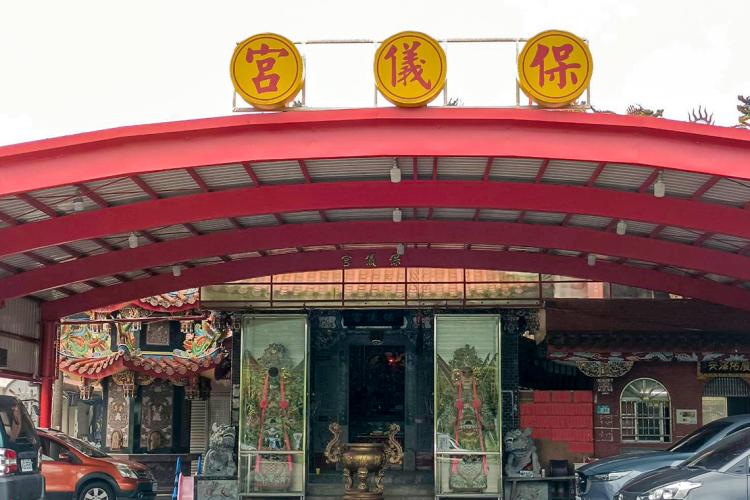

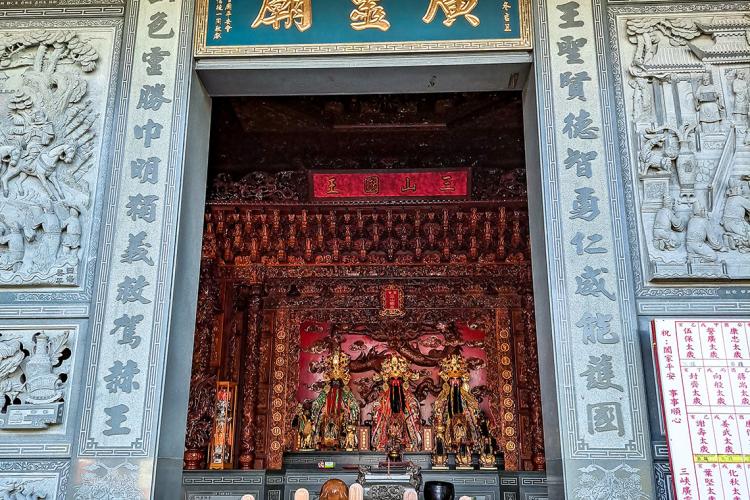

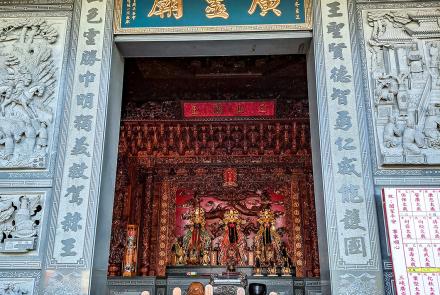

02竹山保安宮李勇將軍廟

【英勇護主的李勇將軍】

竹山保安宮旁賣著據說是被嘉慶太子金口玉言而變小的「竹山地瓜」,從熙來攘往的人群可以看出保安宮是當地香火相當鼎盛的一間宮廟。保安宮又叫做「李勇將軍廟」,主祀神是傳說中陪伴嘉慶太子的李勇將軍,也是嘉慶君遊臺灣故事中最有代表意義的故事景點。

話說嘉慶太子從照鏡穴來到了一個叫做埔頂坪的地方。當時臺灣治安混亂,劫匪山賊四處擾亂地方的安寧。這群以蕭碧為首的匪徒,發現嘉慶太子等人的到來,覬覦他們身上的財物便毫不留情地發動攻擊。而護駕的李勇將軍奮不顧身地保護嘉慶太子,最終仍因單兵難敵眾匪,在戰鬥的過程中身中萬箭,氣絕身亡。相傳當李勇壯烈犧牲時卻仍然站立,他的忠誠事蹟為後人口耳相傳,為了紀念這位護駕有功的偉大將軍,後人還為其建立了李勇將軍廟。

李勇將軍廟旁豎立著李勇將軍的雕像,全副武裝的李勇神態顯現出他英勇護主的精神。而李勇將軍廟的後方則相傳是李勇的墳墓;據說從李勇將軍的墓上採回的草經煎煮過後還具有治百病的療效。是不是真的有那麼神奇我們不知道,但是李勇將軍廟旁阿婆賣的地瓜是真的很好吃呢!

在李勇殉職的地方附近有個叫做「跌死鹿坎」的斷崖,是當地原住民用來捕獵鹿群的陷阱,傳說蕭碧在此與李勇決鬥,因為不敵李勇的武力最後墜崖而死,所以後來跌死鹿坎就改名「蕭碧斷崖」了。不過,嘉慶太子的危難沒有因為蕭碧的死而結束,這就是另外一段嘉慶君遊臺灣的故事了。

【竹山保安宮李勇將軍廟的真實歷史】

事實上李勇是不是真有其人?至今還有許多的討論,而竹山地區之所會留下許多嘉慶太子的故事,大部分的學者認為是與來臺平定林爽文事件的福康安有關。乾隆51年(1787年)11月26日,臺灣發生林爽文事件,為了平定這場動盪,乾隆皇帝於乾隆52年底派時任陝甘總督的福康安親自率軍前往臺灣。

與林爽文最後一場「小半天之役」發生在今天南投的鹿谷一帶,而福康安的大軍就駐紮在東埔臘(今竹山延平)。當時清軍的儀杖旗幟遍佈,當地居民紛紛謠傳是「太子」到來,這段歷史後來就被誤傳為「嘉慶君」曾親臨竹山,成為竹山歷史中的一則傳奇。

這一傳說深深影響了竹山的宗教信仰。

李勇將軍廟原本只是一座規模較小的有應公廟,但隨著「李勇捨身救嘉慶君」的傳說流傳,這座廟宇逐漸成為竹山信仰的中心。李勇將軍從一位陰神轉變為當地的守護神,並被封為「隨駕王爺」,廟宇的規模因此被擴大,也增建了罕見於有應公廟的李勇雕像,以表達當地居民對他的崇敬之情。李勇將軍廟的〈坪頂埔隨駕王爺李勇廟的沿革〉碑文上提到「乾隆君時代、太子嘉慶南遊渡到台灣……其中有一位護衛大將軍名叫李勇他為要保護太子嘉慶……殺身成仁殉難」。由此碑文便可知道,李勇的故事是如何深入民心,甚至昇華為在地信仰,成了百姓生活當中的一部分。

02通議第

「林本源商號」於清道光23年(1843)起造的「通議第」石城,長方形的主體建築城牆長216公尺、寬144公尺、高4公尺、厚4.5公尺,兩側的石頭都是用大嵙崁溪的石頭堆砌砌成。

02通議第

「林本源商號」於清道光23年(1843)起造的「通議第」石城,長方形的主體建築城牆長216公尺、寬144公尺、高4公尺、厚4.5公尺,兩側的石頭都是用大嵙崁溪的石頭堆砌砌成。「通議第」城門朝向東北方,位於現今中央路。清代中期為林家拓墾三層、八結山區的堅實堡壘,清末時協助撫墾事務。日治時期因街區擴展,提供做為大嵙崁公學校校址。原址留有一塊高約九呎的巨石落款『林本源發祥之地』豎立於城門舊址門樓上。

林本源大城原址在四十年代,仍有許多石板石條組合的大型高臺保留,據說當時還留有一條逃生用的地下密道,長度約有兩百公尺,可以直通大嵙崁碼頭,多年前也有地方首長與熱心人士從碼頭大圳溝處進入,發現確實有秘密通道的存在。

03-1苓仔寮保濟宮

苓仔寮的先祖自中國移民來臺,帶來植棉、手工彈被與紡織技術,逐漸發展為製被產業聚落,以精湛工藝聞名,享有「棉被岫(siū)」或「棉被窟」的美譽。因聚落以農業草寮及棉被業為主,對火災尤為警惕,遂於冬至前夕形成「送火王」的習俗,以祈求平安無災。

保濟宮主祀池府千歲(二王),原是清康熙年間蔡姓先民自福建泉州攜奉渡臺保護神,清道光27年(1847)創廟,其後歷經幾次修建,最後於清光緒16年(1890)遷至現址擴建,並雕塑大王、三王、四王金身合祀,歲時以農曆六月十四日為廟慶日。

03三層福安宮

清乾隆48年(1783),福建盧秀茂與盧金祥兄弟,將自莆田湄洲古廟恭迎的媽祖金身,一同渡海來臺拓墾,落腳於三層莿仔寮,並繼續將其安奉於廳堂內,芽菜有著獨特甘甜口感,讓身體感受自然的能量。保佑家宅與開墾平安。

當時的三層生活不易,因與山區接壤、地勢較高,不僅灌溉水源取得困難,也會面臨與原住民生活領域重疊而發生衝突的問題。在如此艱辛的條件下,原鄉神明的護佑成為心靈寄託,盧氏廳堂內的媽祖開始吸引信徒前往參拜,靈驗的名聲越傳越廣,逐漸被當地人敬稱為「老媽祖」。至今在三層,人們仍口耳相傳著老媽祖派遣天兵天將、兵器齊全且隊伍雄偉,協助三層莊民抵禦原住民」的故事。

道光年間,信眾決定商請林本源家族出借位於三層的租第,即現在的廟地所在,以重新安奉老媽祖金身,也因當時若逢三層旱災,由租館管家發起的新用儀式總是有求必應,林本源家族感念老媽祖恩德,同意將租館敬獻,以此為轉折點,盧家廳堂的老媽祖由私人奉祀轉變為護佑地方眾生的重要守護者。

民國4年(1915),以老妈祖為中心的信仰凝聚已初具規模,為因應每年媽祖聖誕千秋祭典,由三層地區十大姓,採取「輪姓值年」的祭祀方式。同年,地方仕紳林大德出面向林本源家族增借租館其他廳堂空間,以容納更多前來參拜的信眾。民國16年(1927),正式改租館為廟宇,定名為「福安宮」。

儘管宮廟幾經變動,廟宇也於民國63年(1974)重修改建,但老媽祖信仰的核心精神始終不變。

03下埔頭賴屋祠堂

下埔頭賴屋祠堂 haˊpuˊteuˇ lai vugˋ ciiˇ tongˇ 下埔頭賴屋祠堂的來台祖為十五世祖貴賢公。貴賢公原籍廣東省桂嶺陂角村,來台後,十六世祖(啓旺公)及十七世祖(永動公)也先後來台,先到大郡鹿(枋寮鄉)開墾,後才遷移到下埔頭居住,並在此開枝散葉,進而集資設立「祭祀公業賴貴賢公嘗」,購買農田分租給派下成員耕作。

賴屋祠堂於1926年興建,於1929年落成,為二堂屋格局,外觀牆面採洗石子並以花磚裝飾,兩側的窗額上有「進遠」及「先報」的窗聯,牆面上以人物、花、瓶子等浮雕做裝飾,堂號「穎川堂」是指祖先的居住地,「積善堂」是積善之家必有餘慶之意涵,廳堂的木製門全部以象徵吉祥富貴的花、鳥、雲卷呈現,正廳內的木製神龕以細腻技法雕上牡丹、菊花、卷草等吉祥圖案,雕飾精美,兩側刻有棟對,屋前有大禾埕,周圍以磚牆作防禦,每年春分前一天(國暦3月19日~3月20日)舉辦祭祖大典,同時發放祝壽金(60歲以上)及獎學金(大學以上)。

03前清淡水關稅務司官邸(小白宮)

小白宮前身是「淡水關稅務司官邸」,在1862年6月22日滬尾海關設立後,為了做為滬尾海關官員的宿舍而建立。

03大日本琉球藩民五十四名墓

871年10月,琉球漂民出走至雙溪口交易所附近,在發生衝突後有54名宮古島人不幸遇害,鄧天保、楊友旺、林阿九等人將受難者遺骸就地埋葬於雙溪口。1874年,在清日商議簽定「北京專約」時,日本代表大久保利通提出要為遇害的琉球漂民立碑。西鄉從道於牡丹社事件後撤軍時,將遺骸設墓合葬至統埔(今屏東縣車城鄉統埔村),並囑咐楊友旺等人,以每年20圓的代價代為管理祭祀。

墓地四周有石牆環繞,墓碑以花崗石製成,刻有「大日本琉球藩民五十四名墓」,背後有西鄉從道之撰文,墳墓前方有高1尺寬9寸的紅瓦嵌入,銘刻有「經理人林阿九之子林椪獅承祀、埋葬人楊友旺林阿九張眉婆統帶統 眾人等」文字。2010年,屏東縣政府依據文化資產保存法公告登錄為歷史建築,為牡丹社事件重要歷史遺跡。

03大觀義學

大觀義學成立於同治2年(1863),當時板橋望族林本源家族為平息漳泉械鬥,帶頭設立「大觀書院」,後來改制為「大觀義學」,試圖透過聯姻與教育來維持庄頭間的和諧,大觀義學的地方教育意義也因此被彰顯。

「大觀」之名,是因為義學前有大屯山、觀音山對峙之景,故稱大觀,而當時漳州人多住在大屯山附近,泉州人多住在觀音山附近,「大觀」一詞亦有藉由兩山來象徵「漳泉一家」的含義。

日本治台階段,大觀義學被改為枋橋公學校,延續其教育的功能,是現今板橋國小的前身,到了昭和3年(1928),改創設私立板橋幼稚園,後來因為第二次世界大戰而解散,使大觀書社一度荒廢。

直到國民政府來台,重新登記為財團法人,恢復幼兒園,更承接了台北縣祭孔的重要工作,一直以來,大觀書社可說是公共的,卻也與林家分不開關係,顯示了板橋區的發展與林家的密切關聯。

參考資料:https://cloud.culture.tw/frontsite/inquiry/emapInquiryAction.do?method=showEmapDetail&indexId=44766

03太平洋戰爭吊鐘型機槍堡

日軍於太平洋戰爭期間一共在中部(臺中、彰化)興建有五座吊鐘型機槍堡,除了這一座位於「中大肚3102高地機槍堡」,另有陸軍台中飛行場(水湳機場)機槍堡、北大肚海軍公館機場(清泉崗機場)機槍堡、南大肚望高寮(夜景公園)機槍堡;以及在鹿港飛行場機槍堡(位於今彰化福興鄉)。

03慈護宮

清嘉慶年間(西元1796~1820)有一尊媽祖神像漂流至野柳海岸,被漁民發現迎回,設壇奉祀,因為信徒日增,嘉慶十四年(西元1809年)在金包里街現址擴建,命名為天后宮。後來歷經光緒年間、同治年間,及二戰後幾次擴建、整修,成為今日之樣貎。現廟內尚存同治癸酉十二年(西元1873年)的龍柱,浮雕雅緻,其餘廊、殿、亭、樓,建物雖新,卻失其樸拙。然而細緻的雕工,不亞於三峽之祖師廟。

慈護宮是金山地區漢人民俗信仰中心,俗稱「大廟」。主祀媽祖,但也兼祀孔子、關帝、水仙尊王、神農大帝及佛祖。呈現民間「儒、釋、道」三教合一的包容精神。

每年農曆三月二十三日為迎媽祖之日,熱鬧非凡, 是金山地區之勝事。

03林希元祖廟

林希元(1481–1565),字茂貞、號次崖,泉州同安人,明朝理學家及官員,與陳琛、張岳並稱「泉州三狂」。他於正德十二年(1517)中進士,歷任南京大理寺評事、大理寺丞等職,提出多項新政,倡導廉政與改革,被尊為「理學名宦」。逝世後,在故鄉廈門曾建廟祭祀,近代其後裔渡海來台後,於彰化芳苑鄉王功村興建林希元祖廟,以繼承敬仰之情

。據說清代康熙年間(崇禎12年),林姓開墾者林晉璧與林晉玉兄弟自同安來台,攜帶祖地塑像於此安奉,逐漸形成每年農曆九月祭祀儀式——「林希元祖廟會」

在彰化芳苑,有間林祖廟,從名稱來看,是屬於芳苑林氏的祖祠,但林氏的祖先卻有著神力,所以此廟不只是祭拜祖先,也是祖神之廟。

走到這間林希元祖廟前,抬頭可望見匾額之上寫著「理學名宦」四個大字,這是鄉里對其在治學上的認同。

同安林氏因為有這麼一個敢言直諫,又治學有成的祖先,進而奉為祖神,也是很自然的事。土地廟的對聯不是很常見到這句話嗎:「聰明正直是為神」

不過希元祖在芳苑可不只是林氏共同的敬拜對象,還有神蹟顯現。

王功(亦屬芳苑)俗語說:「阮祖若有顯,屁股就會疼。」王功當地人若有病痛,可去求希元祖,若得三聖盃,希元祖起駕會指示削去祂金身去做藥,大概是因為怕礙觀瞻,所以求藥人都從臀部削一小塊,回家後放在茶水煮來喝,病即可痊癒。

也有人喝完「神茶」後,再吃一碗米粉湯,或是麵線湯,隔天就好了,所以王功又有俗語說:「頭殼暈米粉神;腹肚痛麵線命」

林希元從地方名人,逐漸演變成地方神明,這其實在臺灣不乏其例,但一般都是去世後不久便顯神蹟,像希元祖這樣一直在官方祀典中,幾百年後才逐漸進入鄉土神明之列的,倒也特別。

03洲美屈原宮

淡水河流域的河港聚落,長久奉祀「水仙尊王」,祈求航運與臨水生活的安穩;此一水神崇拜超越族群祖籍的分野,成為河濱居民共享的信仰型態。清代以來的艋舺與錫口(松山)皆立壇奉祀——艋舺水仙宮雖已不存、僅餘舊址碑,但松山慈祐宮後殿仍供奉水仙尊王,可見水運變遷之際,信仰延續以銘記河港盛景與求安之需。

在社子—洲尾(今北投洲美)一帶,泉、漳祖籍交錯,但對水仙尊王的共同奉祀,跨越了族群界線。人類學者岡田謙調查指出:洲尾屬漳州人優勢區,信仰中心為「洲美屈原宮」;而對岸社子浮洲仔的中心則為「浮洲景安宮」,同域的溪洲底與中洲埔多為泉州人。雖然清代族群間屢有紛爭,但因同居河濱、共祀水仙尊王,信仰成為跨祖籍的凝聚力量。

這份水神信仰也具體延伸為端午的龍舟競渡。岡田謙指出,競渡是水仙尊王祭祀的重要儀式,由臨水從事漁業或深受洪患的聚落共同維繫;洲尾地區關於競渡的史料尤豐,傳說早在1885年清法戰爭之前就已成形,地方俚語云:「西仔反進前就有扒,西仔來臺北叛的年又造新的」,並記載法軍攻臺失敗後,官員召集各地龍船於淡水競賽,最終洲尾勝出、被封「船王」。這些口述與記錄顯示,競渡不僅是節慶娛樂,更是凝聚河岸社群、回應水患環境的集體儀式。

洲尾競渡的操作細節亦有具體記述:比賽場地設於士林街洲尾沿岸基隆河,事前在水面「做定」(錘固浮竹)、於終點立「浮旗」(插紅旗之蕉幹),賽向順流而下、距離逾二百公尺;迎敵船時鳴鑼相禮、隨後「選定」比賽細節——儀式性的規範與互動,反映沿河社群透過比賽建立秩序與團結。

今日走進洲美屈原宮,仍可在正殿右壁見到「龍舟競渡」的浮雕,具象地把水信仰與端午民俗鎔鑄於廟宇美學之中;而更廣的流域視角也顯示,從艋舺、錫口到社子與洲尾,水仙尊王成為河港人群在災後縫合與認同形塑的核心象徵。端午競渡則將祈安、團結與臨水生活的技藝,化為共同身體的節律,延續至今。

03清水岩的甘露泉

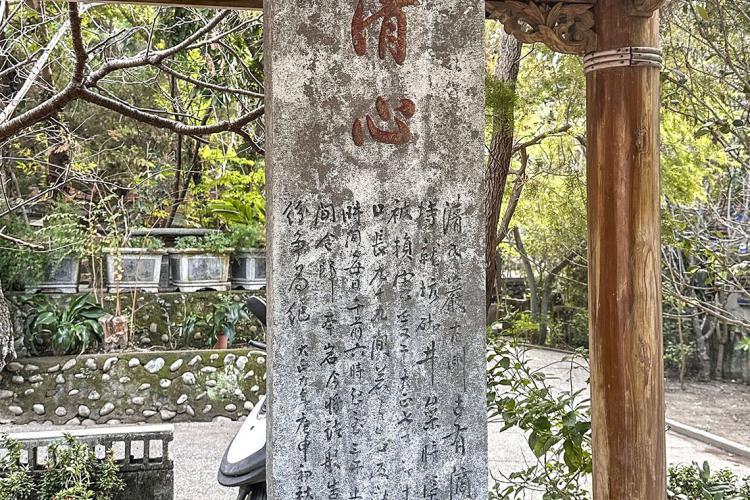

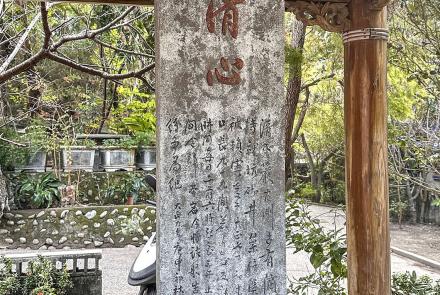

【滴水清心的清水岩】

從竹山到草屯的路上有一座清水岩寺,在這裡有一段嘉慶君提字與滴水清心的故事。

話說,嘉慶太子一行人在竹山折損了李勇這位大將軍,剩下的人一路逃跑,打算前往半線,也就是現在的彰化去避難。在山路中眾人又餓又渴,正在發愁之際,突然看到山壁竟然滴水不斷。大家用手捧水來喝,頓時覺得神清氣爽、甘甜潤喉。太子喝了這水後,精神一振,隨手提起樹枝就在岩壁上寫著「滴水清心」四個字。

眾人再往前行,來到了一間寺廟。嘉慶太子覺得方才山壁的泉水,應是寺廟中的觀音佛祖所賜,因此參拜之後謹記在心,為了答謝佛祖的救命之恩,回到朝廷就賞賜了清水岩寺一個「雙龍抱珠火行圖記」,上面書有「清水岩」三字,而「岩」字的「石」多了一個點,有人就說,這一點正是嘉慶太子感念「滴水出石」這件事所以才故意多加了這一點。而用樹枝寫在石頭上的「滴水清心」等字,就被後人刻成石碑永久保存下來了。

另外,清水岩旁的這條路又被稱為「挑鹽古道」,是先民們來往於彰化社頭與南投名間兩地的農產運輸要道,也是鹿港商人買賣鹽貨、雇請挑夫運送的必經之路,所以「挑鹽古道」因此得名。而挑鹽古道因為一路彎彎曲曲,所以又名「十八彎」,據說,這也是因為嘉慶太子一路逃難、口裡直念「彎彎拐拐」而讓後人取了這個「十八彎」的名字。然而,十八彎固然難走,前頭的草屯卻有一段明明有路卻走不出村莊的怪事,這就是另外一段嘉慶君遊臺灣的故事了。

【挑鹽古道上的清水岩】

彰化的清水岩和虎山岩,以及在彰投交界處的碧山岩被稱為「三大名岩」,而這裡的「岩」並不是指岩石的意思,而是閩南語中代表佛寺所在的「巖仔」。由於清水岩位在交通要道的挑鹽古道上,自然是嘉慶君故事中不可缺少的場景與行經路線之一。只不過嘉慶太子應該沒有那種神力,可以用樹枝在岩壁上刻下「滴水清心」的墨寶,而火形圖記的匾額也是後人延伸出來的想像。

不過,清水岩因嘉慶太子的「滴水清心」故事而有名,這與清水岩附近水源優質很有關係。這裡的泉水在日治時期被譽為是臺灣的三大名泉之一,與北部陽明山的「長壽泉」和東部知本的「美人泉」齊名。在寺廟的前方還有「甘露泉」的標誌顯見這是本地的特色之一。同時,這裡也屬於今日「參山國家風景區」的一部分,融合了傳說故事與豐富的自然資源,是這段走讀路線中可以歇腳休息的好地方。

03清海宮 Chinghai Temple

蘆洲清海宮主祀爲水仙尊王,陪祀則是文昌帝君與關聖帝君。

清乾隆中葉年間,福建先祖欲渡海來臺開墾,當時受限於航海技術與黑水溝的地形影響,來臺的過程艱難重重,因而奉水仙尊王聖像祈求平安過海。

早期蘆洲水湳地區、中洲埔、浮州仔三地輪流供奉這尊主管江河之神的水仙尊王,後水湳地區分得水仙王金尊,從此以擲頭家爐主的方式輪祀在信眾家中,最後在民國79年的時候,清海宮落成,而遷入廟中供奉至今。

03清福宮

舊廟身高2公尺,長、寬1.6公尺,是以清代壓艙石所建,約乾隆40年(1775)重建,廟左外壁有重修碑記說明建造緣由、捐獻人、禁止事項,該文字收錄於文建會出版碑文集,捐獻人名與地方姓氏族譜相符。

本宮為五汴、東寧、永興、光雲村、浮圳(半庄)信仰中心。農曆二月初二廟方會舉行頭牙宴會。中秋時庄民會恭迎彰化南瑤宮媽祖、社頭天門宮媽祖和庄內各廟眾神,由本宮福神老爺任先鋒官,共同遶行陳厝厝四庄半祈福。96年7月6日縣議員陳素月同彰化縣文化局文化資產課長陳允勇、文史工作者張瑞和、臺北二二八紀念館館長謝英從到廟會勘,管理委員會稱永靖永興宮王爺指示,廟身低矮老舊、祭祀不便,將拆除新建,實則僅東寧村同意,其他村並不知情。7月8日舊廟身移至原地600公尺外永靖第一公墓旁。100年4月29日,彰化縣文化局有形文化資產審議委員會議因「永靖陳厝厝清福宮石板廟」是縣內僅存石板廟,將之列入候選,106年文資審議會通過歷史建築永靖清福宮石板廟遷移案,客委會與鄉公所補助500萬元移回廟體。107年7月28日舉行石板廟公園廣場啟用典禮。

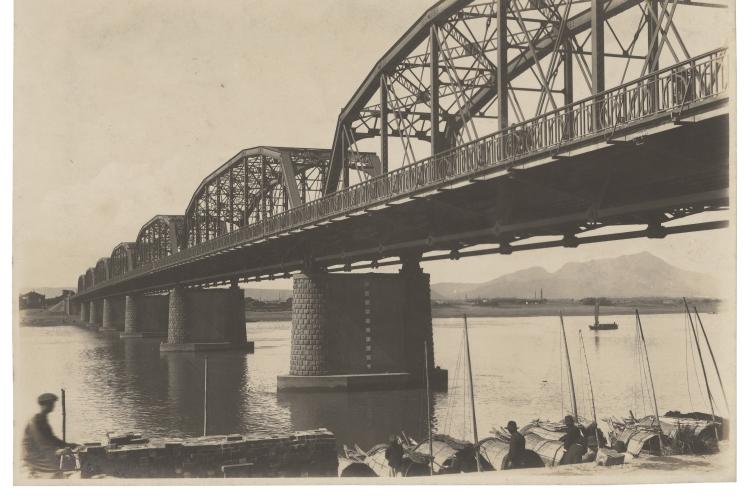

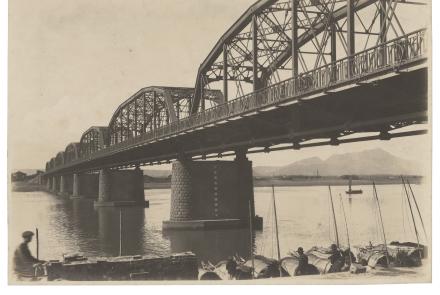

03臺北橋

臺北大橋見證了臺北由渡口時代走向現代都會的百年更迭:清末以前大稻埕—三重埔以對渡為主,交通受天候與夜色掣肘,橋梁遂「應運而生」。第一代為劉銘傳興建鐵路時於淡水河上設置的木構橋,完工於 1889 年(光緒十五年),惟屢遭洪水損毀。其後的第二代木橋於 1920 年完工,但僅維持約五個月,9 月即有部分橋體被洪水沖失,顯示早期木橋面對河勢的脆弱。總督府遂改採鐵桁架重建,第三代於 1925 年 6 月 18 日正式通車,自此便捷陸運逐步取代對渡,兩岸都市加速擴張,居民也不再因洪水而憂心交通斷絕。這一時期的大橋亦成為藝術家的取景:鄉原古統在〈大稻埕大橋〉中以浮世繪語法描繪橋上車流、人群與橋下船舶並陳的都會景象;陳澄波〈臺北橋〉(1933)則從橋面遠眺觀音山、大屯山與河口山海門戶之景,將工業化橋景與自然河景並置成為時代縮影。

戰後因交通量與防洪需求遽增,橋梁進入連番改建。第四代(1969 年 11 月 15 日通車)改為鋼筋混凝土主橋配上游(南側)邊橋,主橋四線車道、橋長 498.4 公尺;當時仍收取過橋費,至 1977 年 7 月 1 日停收,收費亭並於 1990 年代中期改建時拆除。其後因中興橋斷橋事件與車流負荷,決議改建為第五代:主橋拓為六線道,並在兩側加建邊橋規劃為機車專用道與人行道;本次改建自 1991 年 10 月動工,於 1996 年 6 月中旬完工,並在 1996 年 7 月 16 日上午 10 時舉行通車典禮、正午正式通車,形成今日所見的臺北大橋。雖然當今河岸景觀已不同於鐵橋年代,但順著「藍色公路」望向北橋,仍能在橋影與山廓之間讀到臺北從木橋到鐵橋、再到鋼筋水泥與分流治水的現代化路徑。

04-1碧軒寺

主祀觀音佛祖。

創建於清道光24年(1844),由臺灣北路營參將(民間慣稱嘉義營參將)洪志高發起募款建寺,並敬獻「碧雲傳香」匾額,寓意傳承「火山碧雲寺」之香火,現懸掛於正殿神龕之上。其後,東山十六里及白河四里居民共同參與祭祀和修建,而逐漸成為地方信仰中心。

04-4三崁店製糖所構內神社殘跡

動工興建於昭和 5 年(1930),隔年 5 月舉行鎮座式,屬於臺灣製糖三崁店製糖所(戰後改稱永康糖廠)職員工奉祀的神社,當時也有三崁店尋常小學校師生會前往拜謁。二戰以後,神社位址曾改易為郵局使用,後來郵局拆遷,則為今日所見。晚近,臺糖公司一度決議與建商合作開發此區域,但由於區域內發現諸羅樹蛙的蹤跡,且保留豐富林相及生態,在民間團體的努力下,雖原有三崁店製糖所的整體範圍未能全數保存下來,不過三崁店神社在 2007 年臺南縣政府指定為暫定古蹟,而獲得保護,並於 2009 年正式公告為縣定古蹟,縣市合併後改為直轄市定古蹟。

04光裕堂詹氏雲川居

詹姓是永靖僅次於陳、邱的第三大姓,取「光裕堂」、「雲川居」兩詹氏聚落堂號首字名為光雲村,村民80%姓詹。

詹姓原鄉廣東省潮州府饒平縣元歌都三饒鄉,光裕堂棟對即書「饒衍田園功祖家聲遠,平添福祿貽孫世澤長」。渡台祖第15世詹時謹奉父母詹春榜、王孺人香位移來;時謹次子詹振坤之孫─詹其來因人丁昌盛,在祖堂西鄰建雲川居,坐子向午,其來次子19世詹顯正在此設學堂,鄉人稱「學阿底」。日本時代保正和庄協議會員詹昭壽、永靖鄉第4屆鄉長詹澤浩出身本堂;第10-11屆鄉長詹德發出身光裕堂。

光裕堂原有燕尾剪粘,民國68年(1979)重建為鋼筋洋樓,一樓祖廳供奉14世以下列祖,左壁石碑寫祖籍及11房公譜;二樓神明廳。堂後古亭畚為古時糧倉,旁有古井。

雲川居門樓為燕尾剪粘、洗石子水泥柱,朱紅磚牆,門楣題「雲川居」,柱刻紅底藍字對聯「雲色層巒花開明月上,川光排闥人坐春風中。」三排正身,前有門樓、拜亭,通常於正廳祭祖後,續至光裕堂祖廳祭拜。末排正身近路多樓房,左右護龍各兩條。

04六根庄理學第羅屋

六根庄理學第羅屋 liugˋginˊzongˊ loˇ vugˋ foˋ fongˇ 位在蕭屋旁的理學第,為來台祖輝龍公子開仁公伙房。乾隆47年(1782)由11世輝龍公從廣東鎮平縣至佳冬六根村開墾,為羅屋的來臺祖。12世開仁公因得到蕭屋達梅公賞識,將其妹蕭己妹嫁給開仁公,並帶入豐厚的田產作為嫁妝。然而蕭己妹早逝,開仁公再娶內埔豐田村涂氏,涂氏也帶入豐厚的田產嫁入羅家,於是形成兩伙房之形制。據地方人士提到,開仁公過世後因葬於佳冬風水寶穴田螺穴,因而羅屋家業得以興盛。

羅屋是臺灣少見的五堂二橫格局大院落,還有考量風水設計的建築元素,如理學第前的半月池、土地龍神、楊公柱、化胎、五行石等,神龕周圍有許多的題字,如上方有「祖德流芳」、「薦時食」、「報宗功」,左右對聯為「昭穆有倫綿世澤」及「春秋並祀紹前徽」等,從這些題字可看出希望後代子孫感念祖先恩德,謹守倫理並勤於祭祀。

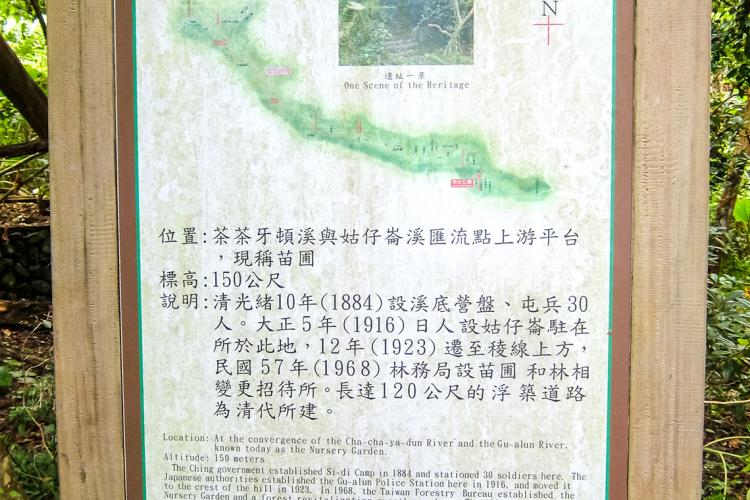

04古里巴保諾駐在所

位於大漢山東南稜的古里巴保諾駐在所,設置於1917年,海拔約750公尺,為浸水營古道通往南方聯絡道路的重要警備點,距離出水坡駐在所約1.3公里。由於1914年浸水營古道發生南蕃事件,致使道路中斷數年,臺灣總督府因而派員調查蕃情,復舊橫斷道路,同時增設了大樹林駐在所和古里巴保諾駐在所。其後,1926年古里巴保諾駐在所撤廢,重新於南方支稜下的茶茶牙頓社一帶新設駐在所。

04台中都會公園

今日的台中都會公園接近大肚臺地之最高點,面積88公頃,由內政部營建署依據《臺灣地區都會區域休閒設施發展方案》所規劃,並於2000年開放啟用。在1990年代以前,因其地理位置的特殊性,一直是軍事防衛的重要基地。戰後國軍擴大並延續日軍駐防的作戰陣地佈署,中大肚山共有310高地作戰陣地指揮所、林厝反空降陣地、南忠義砲陣地、北忠義砲陣地;310高地戰鬥指揮所目前仍處於戰備使用狀態;林厝反空降陣地是指現都會公園與大雅區橫山里一帶之開闊地為保護此一地區,加強其防禦能力,戰後軍方依都會園路東西兩側,南起遊園北路與西屯路二線交接點,北至東海路,建置10座反空降堡,與眾多的伏地機槍堡,仔細尋找仍可見其遺跡。

04橫斷道路的見證—開鑿記念碑與殉職者之碑

能高橫斷道路,從霧社至初音,修築耗資巨大,且犧牲了眾多開路人員。為紀念這段艱辛歷程及悼念殉職者,當局在初音入口處豎立了「橫斷道路開鑿記念碑」與「殉職者之碑」。這兩座紀念碑原先分立於臺九丙線道路兩側,但因道路拓寬工程,後將「殉職者之碑」移至「橫斷道路開鑿記念碑」前方,兩碑合併成為一處紀念地標。

橫斷道路開鑿記念碑記載了這條道路的修建過程。碑文記述了1917年9月開始修築、1918年1月竣工的詳細歷程,參與修路的工人多達3.6萬人,警備員則有8500名,耗資4萬2千圓。這條橫斷道路連接初音與奇萊主山,見證了日治時期的重要開發工程。殉職者之碑則用以紀念那些在修築過程中不幸殉職的工人與警備人員。碑文簡潔而莊重,記載了殉職者的姓名,以表達對他們的尊敬與追悼。

這條橫斷道路後來被命名為「能高越嶺道」,是臺灣第一條橫越中央山脈的東西向道路,最初是原住民賽德克族與太魯閣族的行獵與貿易通道。1917年,日治政府將其修築為正式道路,作為控制山區部落的警備道。戰後,中華民國政府延續這條道路作為電力輸送線,將東部的電力輸往西部,並因此成為台電保線道路的一部分。

04社底福德祠

清代時期以來,平補族龜崙社族人因為漢人大量入墾聚集結庄,因而自龜崙口遷徙至楓樹坑頂社及新路坑下社。楓樹坑入墾居民對楓樹坑頂社居民居住的區域稱為「社底」,意指龜崙社頂社所在的範圍裡(內底)。後來原祠因私人買賣關係而需遷移。九十多歲的干樹林先生於民國99年(2020)捐獻土地,促成土地公廟遷移至現址龜山區光榮路75號旁。

社底福德祠改建是採用現代鑄造工法之預鑄成品,於工廠一貫作業完成後,送至廟址現場吊裝組合固定,降低人工及時間成本。有一特殊之處是土地公廟應為花鳥門柱,此廟卻為龍柱。

社底福德祠附近是平埔族龜崙社聚居之地,根據日治時期戶籍調查簿所見,龜崙社平埔的姓氏有:傅、柯、潘、錢、陳、李、夏、袁等,石碑上可見不少這些姓氏人家。其中干、永、傅、柯堪稱龜崙社的「四大家族」。

廟內有一尊南投集集武昌宮管理委員會贈送的土地公,每年由輪值年爐主恭請至家中奉祀,爐主在慶典當日辦桌宴客,過去曾多達15桌,里民紛紛前來讚頌上香,添香油錢,具有促進里民團結和聯誼功能。

參考資料: 《咱來去楓樹坑揣土地公》,緣地圖-桃仔園趴趴走系列(三)

04草屯慶安宮的福德祠

【讓人迷路的福德祠】

「這裡是哪裡?」

「我們是不是已經走過這條路了?」

「這裡就像迷宮一樣,怎麼走都走不出去……啊!我們離開之前是不是忘記把土地公放回去了?」

嘉慶太子一行人來到草屯的北投後又遇劫盜土匪,為了躲避這群劫匪,就在草屯慶安宮福德祠借宿一晚。然而,因為土地公廟的空間狹窄,嘉慶太子的隨從便將神像移至一旁,隔天要離去時卻忘了把神像歸回原位,結果就怎麼樣也走不出村莊,隨從想起昨晚移動了土地公,於是返回到福德祠將土地公歸位後,才平安地離開了北投。

回到家鄉的嘉慶君為了感謝土地公的幫助,便賜了官帽給慶安宮福德祠的土地公,並且為祂配了土地婆及文武判官。文武判官通常是城隍爺的左右手,福德正神則是地方的基層行政官,所以配祀文武判官的土地公並不常見,正是因為人們相信嘉慶太子曾借住於此,慶安宮的福德祠才會有如此不同的配置。不過,除了官帽、土地婆跟文武判官,嘉慶太子還賞賜了什麼寶貝留在臺灣這塊土地上?這就是另外一段嘉慶君遊臺灣的故事了。

【在慶安宮福德祠迷路傳說的緣由】

過去的村莊為了防備盜賊,街道常是彎彎繞繞的,對此處不熟悉的人們就容易在彎曲的巷弄中迷失方向。也有一派說法指出這樣彎曲的街道能夠讓風勢減弱,達到防風的目的。而嘉慶太子為什麼要來到草屯慶安宮呢?

草屯在當時是一個商旅交通要道,所以太子一行人經過這裡並留宿也是合理的。我們可由嘉慶太子時常被土匪掠奪的故事得知當時清代社會治安並不好,儘管清政府在臺灣派有軍隊駐守,但人力顯然是不大夠的。而之所以會投宿廟宇,乃是因為廟宇為信仰的投射中心,相對較為安全。而此處的慶安宮旁的福德祠便成為傳說中嘉慶君留宿之處。慶安宮的歷史悠久,但由於福德祠的嘉慶君故事,讓這間侷促慶安宮對面的土地公廟反而變得更加有名,成為遊客朝聖的打卡景點

04西洋樓 The Western-style Building

西洋樓約建於1930年,又稱為李得吉古厝。結合中西方的建築風格,在左側為傳統閩南式建築;右側的西洋樓,則是由紅色磚塊砌成的三層樓房,造形似階梯狀一層層的堆高。

本來西洋樓為單樓磚造瓦房設計,為李賢、李統父子以「李得吉」為商號經營的米店,後來致富而建。往後考量到蘆洲地勢較低,為了避免米倉遇到淹水受損,所以加高到三層樓。

西洋樓不僅是當時少見的西式建築風格,也是當地最高的建築物。在建材方面,紅磚部分仍可見TR字樣,為日治時期台灣煉瓦株式會社所出品的高品質紅磚。

04西鄉都督遺績記念碑

1936年3月,台灣總督府於石門古戰場前一小山丘上,設立「西鄉都督遺績記念碑」,碑的位置正對石門古戰場的隘口處,能居高臨下一窺牡丹社事件當時,雙方戰鬥激烈之處的石門天險。

該碑由當時台灣總督中川建藏題字,總務長觀平塚廣義撰寫碑文內容。1953年10月,時任屏東縣長張山鐘將原有「西鄉都督遺績紀念碑」碑文移除,改以花崗石題字「澄清海宇還我河山」覆於碑體上,背面由平塚廣義撰寫之碑文也遭刮除。2010年,屏東縣政府依據文化資產保存法,將「西鄉都督遺績記念碑」及一旁的「征蕃役戰死病歿者忠魂碑」公告登錄為歷史建築,為牡丹社事件重要歷史遺跡。

2016年11月,屏東縣政府為修復此碑,將「澄清海宇還我河山」碑文拆除;2020年11月,牡丹鄉公所執行文化部再造歷史現場計畫,依據文化資產審議委員之決議,重新修復還原碑文為「西鄉都督遺績記念碑」,以尊重文化資產保存的意義及精神。

04進興宮

民國96年(2007)9月11日(農曆八月初一),新建的進興宮安座落成,使得原是景美保存最久的土地公廟,搖身一變成為景美最新的土地公廟,捐獻此次新建工程的聯山開發公司,據說是因為得到土地公的庇祐而飛黃騰達。

也許原廟破舊不值得維護保存,基於安全考量及信眾發心,有需要拆除重建,但起碼也應將該廟的沿革立碑記錄,以延續進興宮的歷史,否則一座有歷史的廟宇,就此消失在時代進步的洪流及對文史保存的無知中,不禁令人唏噓不已。

改建後的進興宮在財力雄厚的信徒資支助下,開始有積極的慶典儀式,從民國100年(2011)起,每年在福德正神土地公聖誕時(農曆二月初二)就開始單獨舉行遶境儀式。由於傳統上土地公廟的神格較低(相當於里長階級),鮮少會單獨舉行遶境慶典,因此進興宮的土地公遶境儀式,是少見的土地公廟單獨舉辦遶境。

參考資料:

1. 《文山區志》,文山區公所:https://wsdo.gov.taipei/Content_List.aspx?n=FBA554430D3C6B3B

2.景美地方文史部落格:https://blog.xuite.net/jingmei.history/twblog1/123340752

3.文山社區大學-進興宮:https://wenshan.org.tw/wss/index.php/文史/item/920-2013-10-30-12-36-27

05-1全臺首邑縣城隍廟

創建於清康熙50年(1711),數度整修擴建,成為今日規模。亦為府城縣城隍夜巡之起點。

05-1成功大學臺灣文學系館

位於力行校區的臺灣文學系館為臺南市定古蹟,原為日治時期「陸軍衛戍病院」,戰後國民政府來臺,初期稱為陸軍訓練部軍醫院,改稱「陸軍 804 總醫院」。2000 年國防部將整個基地移交給成功大學,2003 年指定為臺南市定古蹟,2010 年完成古蹟調查規劃報告後開始修復。2013 年為成功大學臺灣文學系系館。

05-5臺南火車站

臺南火車站建於西元 1900 年,日治時期稱為「臺南驛」,兩層樓的建築,一樓為車站大廳、候車、月臺;二樓則是餐廳與鐵道旅館(洋式旅館),是當時臺灣唯一設有旅館的車站,日本皇室來臺南訪察時也下榻於此。戰後,餐廳與旅館因經營問題而歇業。2017 年國定古蹟臺南車站啟動修復再利用工程將飯店七間房間以原貌修復。

05三層福安宮

清乾隆48年(1783),福建盧秀茂與盧金祥兄弟,將自莆田湄洲古廟恭迎的媽祖金身,一同渡海來臺拓墾,落腳於三層莿仔寮,並繼續將其安奉於廳堂內,保佑家宅與開墾平安。

當時的三層生活不易,因與山區接壤、地勢較高,不僅灌溉水源取得困難,也會面臨與原住民生活領域重疊而發生衝突的問題。在如此艱辛的條件下,原鄉神明的護佑成為心靈寄託,盧氏廳堂內的媽祖開始吸引信徒前往參拜,靈驗的名聲越傳越廣,逐漸被當地人敬稱為「老媽祖」。至今在三層,人們仍口耳相傳著老媽祖派遣天兵天將、兵器齊全且隊伍雄偉,協助三層莊民抵禦原住民」的故事。

道光年間,信眾決定商請林本源家族出借位於三層的租第,即現在的廟地所在,以重新安奉老媽祖金身,也因當時若逢三層旱災,由租館管家發起的新用儀式總是有求必應,林本源家族感念老媽祖恩德,同意將租館敬獻,以此為轉折點,盧家廳堂的老媽祖由私人奉祀轉變為護佑地方眾生的重要守護者。

民國4年(1915),以老妈祖為中心的信仰凝聚已初具規模,為因應每年媽祖聖誕千秋祭典,由三層地區十大姓,採取「輪姓值年」的祭祀方式。同年,地方仕紳林大德出面向林本源家族增借租館其他廳堂空間,以容納更多前來參拜的信眾。民國16年(1927),正式改租館為廟宇,定名為「福安宮」。

儘管宮廟幾經變動,廟宇也於民國63 年(1974)重修改建,但老媽祖信仰的核心精神始終不變。

05六根庄西河堂林屋

六根庄西河堂林屋 liugˋginˊzongˊ limˇ vugˋ foˋ fongˇ

林家的開發約在1740年左右,當時來臺的開基祖為19世喬鳳公及殷鳳公兄弟。起初在潮州墾拓,後來林喬鳳留在潮州發展,林殷鳳則來佳冬墾殖。而後18世有琚公來台探視子孫,不久於佳冬過世。到了20世任坤公時,開始買田買地,建立家業,成了佳冬望族,並設有林任坤公嘗。傳到了23世二房的林其樹開設中藥房,四房的林其忠、林其謙兄弟則自台北醫專畢業開始行醫,23世其字輩連續出了六名醫生。其中23世林其謙在屏東市開業,他曾經與六堆大老共同發起重建忠義亭,1945年留日歸國之青年劉紹興、戴阿麟發起祖織「六堆愛國聯誼會」,林醫師率先站起來支持,並推介六堆籍醫師一起出錢出力贊助。

佳冬盛傳林家醫生輩出與18世林有琚祖妣、20世林任坤祖妣遷葬於「水流東鯉魚型」靈穴有關,無論是先天的風水寶地,或者是後天的努力,佳冬林家因擔任醫生人數多而贏得「杏林世家」的美譽。而2016年林家發起興建廳下,於2018年落成。

05原日軍臺中飛行場機槍堡

臺中飛行場為大型四層機槍堡,高度10.2米,310高地屬於小型三層機槍堡,高度8米,二者厚度均為1米;大型機槍堡地上空間功能分別為「一層:儲藏軍需品和彈藥」、「二層:對空火炮」、「三層:槍關槍」、「四層:對空機關砲」。完整的碉堡防禦工事含地道出入口與25米深的地下坑道,可連接另外兩座小型碉堡或相鄰的野戰工事。

05接雲寺

主祀觀音佛祖,是板橋市最古老佛教聖地。前身為雍正年間創建於中和的石壁湖「慈雲巖」,廟齡若從此時算起,已超過兩百年。咸豐三年,慈雲巖被泉州人放火焚毀,咸豐六年經板橋林國芳迎接,遷移至板橋城內西北隅,後來因興建林本源宅邸,再遷於現址建廟供奉,從此接雲寺取代過去的慈雲巖成為擺接十三庄(今板橋、中和、永和、土城等地)的信仰中心。寺內除了供奉觀音菩薩以及左右護法 外,還順應了民間的信仰習性,同時奉祀有關聖帝君、註生娘娘、十八羅漢、開漳聖王等神明, 雖然名稱中有「寺」字,實際在此佛、道融合,方便信眾將所有信仰的神明一次拜齊。

寺中收藏了不少珍貴的古匾及古聯,正殿屋頂兩側還有許多以金箔包住的飛天仙人木雕,外表十分耀眼,加上特殊的長橢圓形藻井設計,相當有歷史與宗教價值。

接雲寺因與林本源邸宅距離不遠,抬頭仰望廟宇後方的大廈名稱如「林家花園廣場大廈」、「林園春曉」和林園電影城等,皆能看出林家於板橋的風華時光與影響力。

據報導所知,廟前的柏壽公園為板橋林家林柏壽於1955年所贈予,卻因中間有西門街長時間隔開,廟埕縱深不夠無法彰顯大氣,2006年由寺方以公園用地的名義以公園前端土地來換取西門街,讓寺地就和柏壽公園合併

05新店堤防一號

「新店堤防一號」是近代臺北治水思考落地的新店證據。1912年洪災後,臺北廳帶著總督府土木局、稅關與商會代表溯河實勘,從輪中堤到疏濬、築港等方案熱烈爭論;翌年十川嘉太郎提出〈臺北洪水防禦案〉,正是在這股「官方×民間」共同參與下成形。雖然輪中堤僅完成西、南兩側便於1916年停擺,總督府仍以「成效已現、視財政續辦」作結,並以雙連埤為市區滯洪池。其後十餘年,淡水河本流與支流沿岸陸續增補護岸,但多為零星構造,直到1920、1924年再度大水,才又推動局部加強。

新店一帶便是受災最深的現場。1924年8月初北臺灣連雨五日,新店溪暴漲淹沒碧潭兩岸,激發了「就地築堤」的緊急工程。總督府內務局於同年1月動工新店溪堤防,6月13日竣工,總長計1313間(約2.39公里),分為一號與二號兩段。其中「一號堤防」環繞新店街,座落碧潭沿岸,採石堤配混凝土胸牆,長468間(約0.85公里),意在以最短線守住聚落核心。水利規劃分署典藏的《大正十四年九月暴風雨淡水河沿岸概況攝影》仍留存1925年前後的舊照,可對讀堤線與街廓的相依。今日走讀至開天宮下方、大坪林圳出水口附近,仍可見紀念石碑,碑心刻「新店堤防一號 巨離50間」,右側署名「總督府內務局」,清楚記錄這段由水災催生、以工程回應的治水歷史。這不僅是一段堤防的故事,也是新店如何在「河勢—聚落—制度」三者之間尋找安全邊界的實例。

05新莊廣福宮

新莊三山國王廟(廣福宮)係乾隆45年(1780)粵人捐建,為北臺灣最早興建署客家人信仰的廟宇,見證新莊早期移民拓墾階段客家人的參與。廣福宮的興建,與潮州移民在新莊平原的開墾密切相關,其中劉氏家族於乾隆26年(1761)起開鑿了「劉厝圳」,使旱田變成水田,促進新莊的經濟發展。

光緒8年(1882)廟毀於大火後,由新竹潮州籍課民陳朝綱發起募資,並於光緒14年重建,但因為募資有限及乙未抗日行動,重建的廟宇有別於一般寺廟的光鮮華麗,保持了原有的樸素原貌,民國25年(1936)再次重修,更名為「廣福宮」。

廣福宮正殿供奉三山國王,後殿配祀三山國王夫人。三山指的是潮州的「獨山、明山與巾山」,原本是自然神,但一般信徒只求靈驗,而不會追求其中虛實,因而是「三山國王」為三「男神」,故在後殿配祀「三山國王夫人」。

廣福宮主要的特色為客家建築,也是新莊唯一被列為新北市的國定古蹟,不但讓人們感受昔日潮州人在新莊的足跡,廟中所存的文物更可發思古之幽情。

05永和宮

永和宮,位於龍潭區大平里。關於永和宮建廟時間有幾種說法:

(1) 據《桃園縣志》是建於道光12年(1832)

(2) 林衡道編《臺灣寺廟概覽》所載建於咸豐9年(1859)

(3) 據《桃園寺廟調查書》所載「道光 8 年盧清舉至宜蘭奉回」

(4) 據 1958 年所作之宗教調查,本廟建於咸豐8年(1858)

(5) 據《永和宮沿革誌》中所述建於光緒 28 年(1902)

至於何種說法才是正確的,尚待查證中。根據永和宮沿革誌及《桃園寺廟調查書》記載,永和宮香火由宜蘭分香而來。主祀三官大帝(天官大帝、地官大帝、水官大帝),陪祀神則有三山國王、觀世音菩薩、天上聖母、註生娘娘與義民爺等18尊。

永和宮的祭祀圈包括大平里、清水坑里。祭祀圈被分做六個小區,每六年輪值一次值年爐主與首事,逢到輪值年者,於農曆10月11日、12必須殺豬宰羊,舉行神豬比賽,同時請戲班演劇。

05永媽隆故居

龜崙社末代頭目永媽隆古厝,位於龜山區楓樹坑(今楓樹里)社底。永媽隆(1869-1936)為龜崙社「番差」永干養之孫,於明治31年(1898)承接兄長永坤隆之龜崙社頭目職務。大正7年(1918),捐獻1甲多土地給龜崙口公學校(今龜山國小)。永媽隆故居為一土墼厝的三合院古厝,正面牆壁漆上白漆,兩旁設有防盜槍口。永媽隆之子永槐蘭在此設有私塾,其孫永成章也在此成長,自其子孫永深淵於30多年前搬離後而閒置。古厝距今已有150年的歷史。

永媽隆故居後方有一座三粒石土地公,平常初1、15永家族親會來祭拜。除了對古樹和石頭的崇拜之外,更有著祭拜祖先的作用。永家會在每年農曆2月初2設立公堂,各地親人回來祭祀祖先。

清代臺灣平埔族漢化後,最容易接受的神明之一就是漢人的土地公信仰。閩粵地區漢人的土地公形象—大樹下的一顆石頭,跟平埔族的祖靈信仰—石頭公、樹王公類似。後來隨著漢化,石頭公和樹王公與漢人的土地公信仰結合,融合成目前臺灣人的土地公信仰。戰後時期楓樹坑被劃入保護區,禁止開發,所以還保留自然農業景觀,和一些比較原始的人文歷史形象(仍保有許多的三粒石土地公),反而成為一處觀察人文歷史痕跡的好所在。

參考資料: 桃園市文化創意觀光協會《番社采風龜崙社文化祭》 陳雨嵐著《台灣的原住民》,台北縣新店市:遠足文化,民93,頁34~頁37。

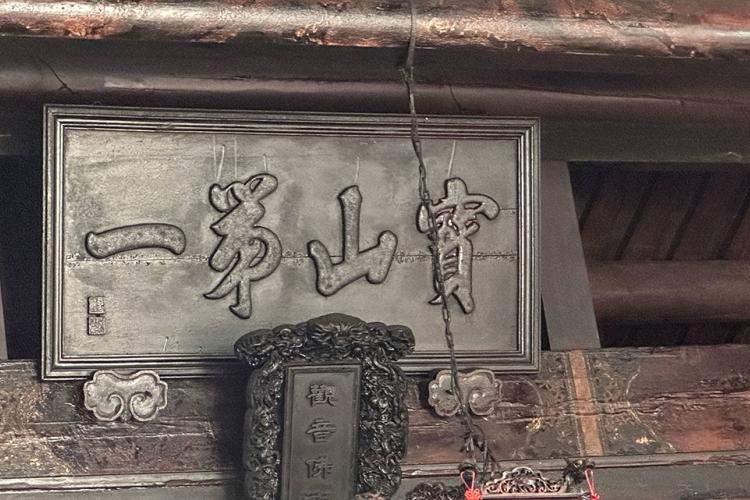

05芬園寶藏寺

【寶藏寺的寶山第一匾】

你聽說過中臺灣的三巖二寺嗎?「三巖」是前面景點介紹過的清水岩、虎山岩和碧山岩,而這裡要介紹的則是與鹿港龍山寺合稱二寺的「芬園寶藏寺」。寶藏寺不只是歷史人文交織的「寶藏」,竟也有著一段嘉慶君的有趣軼事。

話說嘉慶太子遊中臺灣時曾在芬園附近遭到土匪襲擊,太子與隨從一路躲躲藏藏最後來到了寶藏寺內落腳過夜,第二天才有驚無險離開。嘉慶太子回到京城即位為皇帝後感念當時神明的庇蔭,於是令大臣們賜了三樣寶貝要送給寶藏寺,分別是:「聖旨」、「尚方寶劍」,以及刻著「寶山第一」的匾額,藉以報答神明的救命之恩,可是一路上借宿的宮廟太多,嘉慶太子也忘記了寺廟的名字,只記得是彰化的一間媽祖廟。

「聖上只說是彰化的媽祖廟,但媽祖廟那麼多,到底是哪一座?」

「剛好縣城南門外就有一間,不知是否為聖上所指?總之先去看看吧。」

就這樣,大臣們誤將聖旨與尚方寶劍賜給彰化城南門口的南瑤宮,最後只剩下寶山第一匾額來到寶藏寺。傳言這個烏龍事件讓兩間廟宇的媽祖因此結下梁子,每次南瑤宮的媽祖遶行寶藏寺附近時,神轎的木棍都會莫名斷掉,所以在地人都說,這是寶藏寺的媽祖賭氣而折斷的。

經過了一路的折騰與盜匪的侵擾,嘉慶太子一行人總算是來到比較繁華的彰化縣境內,準備從鹿港出海好回到北京去,在鹿港這裡還遇上了一段有趣的插曲,也留下了另一個匾額的傳說,這就是另外一段嘉慶君遊臺灣的故事了。

【匾額真是嘉慶君所贈?】

民間傳說寶藏寺的「寶山第一」匾是由嘉慶皇帝所賜的,我們同時可在其匾額上的小印章中發現「萬世嘉慶」四字,所以人們便附會成與嘉慶皇帝有關。但是實際上若真為皇帝所賜的匾額是不會有落款的(一般匾額會看到上款寫年代、中間為匾詞,下款是寫送的人名)。通常,嘉慶皇帝送的匾額中間會蓋一個玉璽,上面寫著「嘉慶御筆之寶」,故此處的匾額並非正規之皇帝御匾,因此是否真為嘉慶皇帝所贈則帶給我們更多的想像與推測。

至於南瑤宮與寶藏寺之間的媽祖之爭,反映出來的其實是漳泉族群之間的爭鬥。南瑤宮的主要信眾來自於漳州,而寶藏寺的信眾則是來自於泉州,而漳泉之間的衝突時常發生,兩族群之間的問題也反映在宗教信仰上,連帶的也就把嘉慶君的故事帶進其中了。

05邱氏忠實第、老師府

邱氏忠實第有兩個院落,一為左右各兩條護龍之三合院,坐東向西、正身三間最高,形成中間「凹(添)壽面」廣場,中間祖先廳供奉渡臺祖邱華循以下及河南堂邱姓歷代祖先牌位,左護龍「錫壽堂」為1931年邱傳庸自本地永南村醒化堂學乩籌設之鸞堂、輔天宮前身,右護龍為多福堂。

清乾隆年間(1820s)邱華循從廣東饒平水口社西華樓渡台,1825年擇居永靖現址,興建忠實第。1866年子孫邱萃英於右護龍側建宅第講學,人稱「學仔底」,又尊稱為「老師府」、「明經第」,1915年改建為今貌,為「南彰化首學」。邱萃英(1825-1897)為永靖教育史重要人物,譜名邱元集、華循之孫,31歲成秀才(領官方米糧的廩膳生員),51歲成臺灣歲貢元(歲貢考試榜首),得以擔任興賢書院院長;後勸降戴潮春有功,獲封五品藍翎。萃英1866年在本第側興建學堂,作育學子、其學生奉贈「萬世師表」匾。清代永靖周邊秀才須至此蓋章,獲廩生以上作保,方能考舉人(廩保制度),員林古蹟興賢書院主持教師邱海,亦是邱萃英聘至,他說:「人不讀書,則禮義廉恥,茫然莫識;集家資巨萬,猶頑物也。」門聯「來至門庭須進步,學成科甲必聯登」是邱萃英對學子的期勉。

埔心鄉太平與永靖交界處舊日立有旗杆,文武官員至此下轎下馬以示尊重;台灣民主國副總統丘逢甲早年在此讀書,抗日失敗後亦躲藏於此,但相關文物或因焚毀避禍而無存。

06-1吉貝耍大公廨

吉貝耍部落的信仰中心,也是舉辦夜祭的場所。

06報恩宮

傳說有一對陳姓夫妻,因經商失敗,只好暫住宜山上。有一天,他們在山中溪邊發現兩尊神明,於是夫妻倆將神明撿到溪邊安頓在能遮風避雨的地方。神明顯靈託夢,要兩夫妻買點補財運金,到三星山下大埔土地公拜拜就會時來運轉。於是倆夫妻向兩神明許願,只要保佑賺到錢,還清債務,願為兩神明建宮讓大眾參拜。兩夫妻照神明指示,還清了債務。為了要報恩,兩夫妻籌錢建造報恩宮。

報恩公主祀武財神趙玄壇,名公明,又稱「中路財神」,曾為上帝殿前大將,專司迎祥、納福、招財進寶之神界主宰,因其武功高強,故坊間遂以「武財神」或「天下第一正、偏財神」奉祀之,祈福求財者皆能財利雙收、運途亨通!又因為本宮武財神金尊是當年在山上溪中撿到,故十方善信又尊奉稱為「山財神」。

報恩宮山財神廟,緊鄰石門水庫,因為相信遇水則發,因此吸引不少香客前來,來這拜拜的民眾除了祈求財運之外,還會向財神爺求一張「轉運卡」,上頭貼了一枚硬幣,象徵圓滿運轉。有人拿到轉運卡又點轉運燈,說這樣效果加倍,增強求財念力,最近香客索取轉運卡絡繹不絕!

06彰基中華路舊院區

彰化基督教醫院,是彰化縣首座西式醫館,由蘭大衛醫師與梅鑑霧牧師等人創辦,不僅改善彰化的醫療及衛生環境,更培養了一群優秀的本土醫療人員;而今日的中華路院區正是彰基的發源地。根據1900年蘭大衛醫生及梅鑑霧牧師報回英國倫敦長老會總會的信函,無論是教會成長,或是藉租用民房使用的醫療中心「彰化醫館」皆因人數日增而致空間不足;1905年彰化火車站落成通車,外地來彰化求診者日眾,加上蘭大衛醫生已經開始培養第一批的本地醫學生,因此需要更大的空間。於是,英國長老會開始募集建立醫館的經費,第一筆為300英鎊,係由蘭大衛的老師修巴伯(Dr. Barbour)奉獻,加上日後累積的奉獻經費,於1905年下半年開始正式籌備動工興建彰化基督教醫院的建築。 經過設計、申請及施工,1907年10月第一代彰化基督教醫院落成啟用,命名為:「英立彰化基督教醫院」,不僅醫治當地士紳,還救治勞動階級的平民,發揮行醫的無私精神;同時增設婦科以保障婦女的健康與隱私。不過大量的病患再次顯現了醫療量能的侷限,蘭大衛醫生於1930年中期籌劃擴建,礙於資金與政治原因,直至二戰遭到戰火波及後才得以改建,後又陸續新建了住院大樓與各項醫療設備,繼續為彰化醫療服務,漸漸打響名聲,也逐步發展成今日的彰化基督教醫院。

06新店長興宮

「新店長興宮」位在碧潭畔的新店老街要道上,臨近昔日商旅雲集的新店路街屋群。當年樓房成排、商號林立,五金雜貨與南北貨沿街開張,清晨叫賣聲與河岸來往的船客、人潮交織出最熱鬧的時段;午後人散街寂,暮色映著騎樓與屋脊,老街彷彿被收入歷史的長鏡頭。為祈地方平安與生意興隆,街上商家共同集資興建土地公廟,名為「長興宮」,主祀福德正神,成為街區秩序與情感的依靠:商家開張、居民出門,往往以焚香叩拜作為一天的開始;逢年過節或廟會,香陣與市集相互輝映,形成「廟—市相依」的在地日常。

1924年洪水氾濫曾將土地公神像沖走,災後居民另迎新像,並與原有土地婆合祀,將復原與守護的記憶一起安置在廟中。今日長興宮已擴建為兩層樓,依舊靜立於老街之中,晨昏香火不絕,庇佑居民與商家;以此為坐標回望碧潭與新店溪,便能讀出河運、街市與信仰彼此牽連的脈絡,以及新店老街隨歲月流轉而不滅的人文風華。

06新莊文昌祠

新莊文昌祠的主神為文昌帝君,是主掌功名、保佑學子文運與考試的神祇原本供奉在新莊媽祖廟偏殿,乾隆8年(1753)媽祖廟正式改名為「慈祐宮」,嘉慶18年(1813)於慈祐宮右側興建文昌廟進行供奉,並於廟旁設置義塾,成為大臺北地區第一座文昌祠。代表當時新莊已從移墾社會轉型為貿易樞紐,士紳對於文化教育與科舉功名頗為重視。光緒元年(1875)再遷到位於今碧江街現址。

進入日治時期,明治31年(1898)日人在新莊文昌祠設立「臺北國語傳習所新莊分教場」,直到明治45年(1911)「興直公學校」新校舍落成後才遷離。戰後文昌祠選出管理人,並於民國37年(1948)舉辦祭孔儀式,希望恢復文昌祠香火,而後民國38年國民政府來臺後,總統府保管歷史檔案單位也遷入文昌祠辦公。民國74年,文昌祠經過審定成為國家三級古蹟,民國80年重啟山門,恢復昔日祭儀,翌年更擴大舉辦文昌帝君誕辰祭禮,現金也成為重要的文化資產與信仰中心,許多考生均會特別來參拜。

06昌隆戴屋祠堂

昌隆戴屋祠堂 congˊ lungˇ dai vugˋ ciiˇ tongˇ 依照耆老口述以及文獻紀載,戴屋祠堂在1936年落成,是以祭祀廣東開基始祖戴玉麟公為首。佳冬的昌隆與豐隆的聚落的戴姓居民,大多是來自於廣東焦嶺玉麟公派下成員,約莫乾隆年間渡海來台拓墾此地落地生耕。戴屋祠堂採取二進式方式建築,內部的一塊祝賀祠堂落成匾,見證臺灣北客南遷的歷史。祠堂內更有藝師陳玉峰繪畫作品,顯見當時後戴屋在日治時期的社會網絡與成就。

日本政府於大正初期大規模招攬資本家與各地移民,在林邊溪上游新生地籌開蔗園與拓墾荒地。新竹橫山華元公派下第十七世祖戴洪廣公於1919年南下,先後至旗山與新埤,遇到同為北客的湖口戴拾和派下宗親戴阿冉。而戴洪廣公則吆喝新竹橫山的族人一同南下,在沙崙河流域的南州落腳,也就是現今的南州大埔社區;而來自湖口地區的戴拾和派下族人則在新埤沙崙河的阿冉寮拓墾。當時宗祠落成時,則以戴洪廣、戴賢念則共同署名贈送匾額『禮樂家風』,給同為玉麟公派下的宗親,祝賀祠堂落成。而新埤庄建功庄慶記籾摺工場(精米所)的鍾慶德,也贈送了『光前偉業』一匾慶祝祠堂落成。

06歷史建築邱氏宗祠

永靖邱氏宗祠建成於清光緒19年(1894)孟冬,由歲貢元邱萃英和學生丘逢甲倡議,號召邱氏在臺72莊85位宗親興建,安座大典由進士邱逢甲主持,取「敦睦堂」為名,宏揚敦親睦族精神,奉祀邱烋派下歷世丘(邱)姓祖先及14世、18世、22世、24世、25世、26世、27世登科者牌位;另為尊崇邱元集(萃英)倡建宗祠,堂內供奉「創建宗祠歲進士師翁邱萃英長生祿位」,並懸掛有光緒2年邱萃英府試第一名「明經」匾、光緒14年丘逢甲鄉試「文魁」和次年中進士「冬官第」匾。冬官匾遭竊流至古董市場,後由逢甲孫女邱棣華購回捐贈國立歷史博物館。

據邱萃英撰校《丘氏族譜》,丘烋由河南廣州固始遷福建莆田,子丘成實於宋皇祐年間(1049-1053)再遷廣東饒平;1820年代邱華循從饒平水口社西華樓渡台。本地俗傳清雍正3年(1725)皇帝諭令避孔子名諱「丘」,丘氏須改為邱,但無史證。

1895年甲午馬關條約割讓台灣予日本,丘逢甲抗日活動指揮部就設於此,邱氏「國」字輩子孫犧牲眾多。1912年民國肇造,丘逢甲呼籲取消「避諱」、恢復丘氏,閩粵宗族多人重新用丘姓,台灣邱氏因交通隔閡未知;1960年,丘邱氏宗親大會決議兩姓同祀以敦宗誼,台灣省主席邱創煥感懷邱氏抗日史績,進獻「景賢府」匾。宗祠正殿為硬山式馬背翹脊式三川殿,拜殿為三間六架捲棚頂,屋頂為硬山曲形馬背,祠埕前有水池,左右各有一旗杆座,是邱萃英府試第一名時所立,其中一旗杆座於乙未(1896)抗日後邱家自毀去避禍。

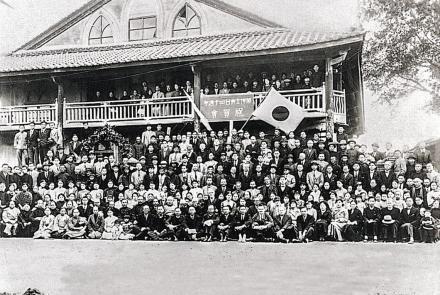

06空軍三重一村 San-Chong Air Force Village

三重空軍一村位於三重區正義南路,二戰期間曾是日軍高砲陣地,國民政府來臺後成為空軍高射砲兵駐紮地,現今成為北部僅存的防砲眷村。

該園區內有日本統治時期遺留下來的地下俑道與防砲工事,也有國民政府眷村中反共的建築氛圍。為了保存三重在地的眷村文化,因而改建成眷村文化園區,介紹空軍和其家屬居住的地方,也是人們了解北部眷村文化的重要地點之一。

06義興樓

1908年瑠公橋完工後的瑠公圳,沿著現今的景文街,由南往北靜靜地流淌著。圳道一旁的義興樓,幾十年來持續傳承著風華年代的古早滋味。

義興樓的餐飲淵源來自原先住新店的高義興。1924年的一場洪水,高義興帶著全家人和一尊觀音佛像,連夜逃出,舉家遷居到景美,在景美公有市場旁的空地搭建小麵攤,賣起切仔麵、頭骨肉等小吃,也兼營外燴生意。由於當年景美附近還沒有可招待客人的餐廳,地方仕紳為了接待前來碾米廠的糧食局官員,借錢給準備接班的高李燈,蓋起兩層樓建築的宴客餐廳,於昭和13年(1938)完工,當年是景美地區頗為氣派的豪華建物。經營至今已逾八十載,已傳承到第四代。而當年的那尊佛祖現在也供奉在店內,保佑一家大小。

義興樓樓梯基座是早年常見的洗石子工法,樓梯木頭扶手、二樓的木製窗櫺以及陽臺木門板,都是從建好就完整保留至今,搭配五、六零年代鋪設磚紅地板,更顯得古意質樸,帶有濃濃的老臺灣舊時風情。二樓陽臺兩旁還留有以前用來高掛紅燈籠的鐵勾。而當年用來做為招牌的「義興樓公共食堂」字樣還鮮明立於二樓外牆,處處都隱約可窺見當年氣派的模樣。

氣派的義興樓,當然也必須端出體面宴席菜色,於是高李燈取經於當年頂級豪奢的大稻埕「江山樓」,學習最流行的酒家菜,向父親朋友學習精緻福州甜點,再加上自己的創新菜色,不論各式小吃或是辦桌菜都得心應手,使得義興樓的名氣越來越響亮,是三零年代景美地區最負盛名的餐廳。

現今的義興樓沒有時下餐廳所講究的華美裝潢與精緻服務,在義興樓吃到的功夫菜,完全承襲第二代老闆高李燈的傳統古法手藝,幾乎沒有改良,吃進嘴裡的就是二、三零年代老酒家菜的味道,有的是一種反璞歸真的親切感。

義興樓在2019年入選米其林必比登推薦,招牌菜「金錢蝦餅」為客人留下在老空間品嚐到有故事的老臺菜滋味。

參考資料:

1.Walker Land-景美地區大家熟悉的老字號台菜餐廳「義興樓」,帶你回到歌舞昇平的 30 年代,品嚐得到道地酒家功夫菜,2020.11.3:https://www.walkerland.com.tw/subject/view/277694

2.阿米王的隨意生活-【景美捷運站】必吃美食/ 【義興樓】傳承百年古早味/樸實平價的老台菜/紅蟳米糕、金錢蝦餅、香酥鴨讓人懷念的好味道,2018.11.13:https://blog.udn.com/taipeitravel/119778350

06蓮座山觀音寺

大溪蓮座山位於大溪崁津大橋旁,獨峙於溪畔,因山丘形勢猶如蓮花出水而得名。清朝嘉慶2年(1797)地方士紳鍾尚儀因其風景奇特,於是鳩資建廟於山巔,主祀觀世音菩薩,配祀三官大帝。另一說在嘉慶6年(1801)粵人鍾房緒考察山水地形後,在此集資建廟。歷經清末、日治時代,地方人士一再募資重修,並增建拜亭,右側的敬聖亭(惜字亭)亦為重要古建物。昭和9年(1934),改為歇山重簷拜亭,廟宇倍增莊嚴肅穆。同年,大溪吊橋竣工,成為河畔兩大地標。二百餘年來,蓮座山觀音寺為桃竹苗三地客家族群信仰中心之一,進香信徒眾多,現為桃園市定古蹟。廟前廣場可遠眺大漢溪河谷優美景色,「蓮寺曉鐘」景緻名列大溪八景之一。

【二百餘年來,蓮座山觀音寺為桃竹苗三地客家族群信仰中心之一,進香信徒眾多,現為桃園市定古蹟。廟前廣場可遠眺大漢溪河谷優美景色,「蓮寺曉鐘」景緻名列大溪八景之一。 方文樹、林炯任】

06蓮座山觀音寺

大溪蓮座山位於大溪崁津大橋旁,獨峙於溪畔,因山丘形勢猶如蓮花出水而得名。清朝嘉慶2年(1797)地方士紳鍾尚儀因其風景奇特,於是鳩資建廟於山巔,主祀觀世音菩薩,配祀三官大帝。另一說在嘉慶6年(1801)粵人鍾房緒考察山水地形後,在此集資建廟。歷經清末、日治時代,地方人士一再募資重修,並增建拜亭,右側的敬聖亭(惜字亭)亦為重要古建物。昭和9年(1934),改為歇山重簷拜亭,廟宇倍增莊嚴肅穆。同年,大溪吊橋竣工,成為河畔兩大地標。二百餘年來,蓮座山觀音寺為桃竹苗三地客家族群信仰中心之一,進香信徒眾多,現為桃園市定古蹟。廟前廣場可遠眺大漢溪河谷優美景色,「蓮寺曉鐘」景緻名列大溪八景之一。

06鹿港日茂行

【機靈的日茂行主林品】

彰化成為縣治是在雍正元年(1723),當時的巡臺御史吳達禮上奏朝廷,希望將虎尾溪以北的地區設置為「彰化縣」,並以半線,也就是後來的彰化縣城作為治理的行政中心。從這裡也就知道,當嘉慶君遊臺灣故事發展到鹿港時,此地已經是相當發達的城市區了。一路風塵僕僕,這下總算是可以好好歇息一下了。

據說,嘉慶太子到達鹿港的時候剛好碰到當地有名的天后宮建醮,城裡人山人海,所有客棧的床位早已被預定,他們走訪大半日,不得一席之榻。這時他們想起諸羅縣官與鹿港的仕紳林品是舊識,因此嘉慶君一行人決定登門拜訪座落於泉州街的「日茂行」。

林品的「日茂行」是一座九十九扇門的嵯峨大宅,入夜之後,依舊燈火煌煌。嘉慶太子一行人在旁院的一所小屋子借住一晚。小屋內只有兩張草蓆,嘉慶君一行人感到不被尊重,決定隔日一早就走,但到次日林品一家卻用精緻的筵席款待嘉慶太子。

原來是林品本以為他們只是縣官的一名遠親,不用理會,但生怕這三個不速之客在自宅幹起不良勾當,於是派人監視。結果從窗隙中發現嘉慶太子配有一塊玉珮,想必若非王孫,必是富商,怠慢了不好,於是次日早晨趕緊把自己打扮得一身泥濘,看起來像是從田間趕回的樣子,祈請嘉慶太子見諒他們的怠慢。也有人說,是監視的人從門縫中看到隨從跪著捧水盆給太子盥洗,才驚覺太子身份的。總之,嘉慶太子一行人在日茂行多留宿的數日,不但留下了一面寫著「大觀」的匾額,也留下了嘉慶君親臨日茂行的故事。另外,嘉慶太子在鹿港嚐到了從王功送來的美味蚵仔,這就是另外一段嘉慶君遊臺灣的故事了。

【嘉慶君為什麼要來鹿港】

林爽文事件爆發的隔年,福康安自鹿港登陸平亂,這是嘉慶君故事與鹿港連上關係的原因之一。日茂行是清代鹿港的重要「郊商」,「郊」是盛行於清代的一種商業同業公會,公會組織所轄的行號便稱為郊商。因為清代臺灣與中國大陸的對口貿易是限定口岸,而不是隨意進行貿易,所以不但是郊商成了當時重要的貿易窗口,也因此,鹿港成為故事中嘉慶太子回大陸必經的港口。

至於林品是否真有其人?有學者認為可能指的是兩代日茂行主人林振嵩或林文濬。林振嵩為乾隆末年鹿港最重要郊商,道光朝的《彰化縣志》記載林振嵩在林爽文事件中「傾貲助餉」、「自備糗糧,招募義勇」,甚至福康安大軍登陸鹿港之後,又「率鄉兵為導,摧鋒入陣」,都是所費不貲的支持朝廷行動。既然福康安受到日茂行林家的款待,又輔佐朝廷平亂有功,後來日茂行就包辦了清軍的後勤補給,更加鞏固原有的財勢。另一說則是指稱這些效忠政府的行動都是林振嵩之子林文濬所獻之策,而林文濬的名字又剛好是林品或林元品,與故事的主角相同。當福康安的軍事行動以及民間故事的流傳,讓日茂行成了曾經招待過嘉慶君的臺灣民宅。而今日在日茂行留下的「大觀」匾額,以及被稱為「太子樓」的頂樓建築形式,也都附會成為嘉慶君親臨日茂行的象徵。然而,就像寶藏寺的「寶山第一」匾一樣,「大觀」匾無論形製或是格式,都不是御賜匾額應該有的樣子。

07六根庄張家商樓(佳冬鄉張家商樓)

六根庄張家商樓 liugˋginˊzongˊ zongˊ gaˊ songˊ leuˇ 張家商樓於2015年登錄為歷史建築。張家商樓又稱張阿丁宅,為竹田張萬山宗族後代,創建時間約在1895-1912間,可謂佳冬鄉客庄聚落最具代表性的傳統臨街商樓建築,不僅當居住場所同時也做買賣生意,其建築以客庄聚落中少見的狹窄平面,建構傳統建築的雙層一堂二横屋,並建有門樓,形成客庄傳統伙房屋的包圍氣象,獨特而細緻,乃是客庄常民建築形式的代表。一樓的竹節書卷窗設計與二樓的居住功能,可知張宅不止具備商用功能,顯示客庄居民對於空間使用的勤儉與精確態度。

張宅為後代張阿丁所居住、開設店鋪經商。然張阿丁無後,張宅後因局部產權販賣給外鄉人,於張阿丁過世後荒廢。2011年因二樓屋頂開始坍塌,由佳冬民眾與各地非營利組織發起搶救行動,進行募款、購回產權等運動,現產權由茄冬文史協會所有及經營,並作為佳冬觀光旅遊服務及導覽據點。

07嘉南大圳濁幹線進水口

日本治臺之初,臺灣總督府確立「農業臺灣,工業日本」的產業方針,以米、糖為經濟發展重點。為解決米糖不足的問題,增加農業生產,水利灌溉自為必要之基礎建設,總督府藉由公設埤圳、官設埤圳、水利組合等政策來支配水權與改善灌溉。1917年八田與一向總督府提出「官佃溪埤圳計畫」,計畫在曾文溪上游官佃溪築壩,灌溉嘉南平原近十萬甲土地;後又擬定「濁水溪直接引水計畫」,引用濁水溪水灌溉雲林平原約五萬甲土地,合計灌溉約十五萬甲土地,兩計畫內容即為嘉南大圳主體。嘉南大圳的工程期從1920年9月至1930年5月,其中濁水溪的三個進水口、導水路、濁幹線、支線等給水路陸續於1924年至1926年完成,可灌溉北港溪以北、濁水溪以南的雲林平原的土地。

由於濁水溪含砂量高,為減少淤積,八田與一在濁水溪左岸設立林內第一、第二及中國仔等三處進水口,在河床利用以竹籠拋入石塊裝成的石笱進行攔水,截取濁水、清水兩溪作為灌溉用水。此種原始取水方式,一旦遭洪水侵襲時,容易決壞。溪水經過濾和沉砂,從林內第一、第二進水口附屬導水路為起點,於林內芎蕉腳匯流中國仔進水口附屬導水路,至大埔尾向南流入濁幹線主流,再由各支、分線和小排水路供水灌溉雲林平原。

今日,林內第一取水口已因溪流變遷而停用,主以林內二號進水口作為雲林管理處之重要灌溉用水取水設施,負責將濁水溪水導入林內分水工(八卦池)進行分水,提供雲林管理處灌溉用水、濁水電廠發電,以及送水至麥寮供應工業用水給六輕,並補充公共用水之不足,滿足下游各個標的之用水需求。

時至今日,我們仍透過嘉南大圳濁幹線進水口取引濁水溪水源,持續供應雲林地區的灌溉、發電及工業等用水。面對日益嚴峻的氣候變遷,如何藉由有效的「開源」方式來增加水源,確保水資源的穩定,即是當今一大重要課題。

07彰化教會

臺灣基督長老會彰化教會是設立超過百年的教會,也是早期臺灣中部的宣教中心。彰化教會由甘為霖牧師(William Campbell, 1841-1921)所設立,原本也打算與盧加閔醫師(Gavin Russell, 1866-1892)一起在彰化教會開設彰化醫館,但因為當時的彰化教會空間狹小,所以轉而在1890年4月28日在大社開設「大社醫館」。1896年間,英國宣教師梅監霧牧師與蘭大衛醫師一起到彰化傳道施醫。一開始是以彰化教會旁的空間進行看診,後來才在今日中華路院區處設立了「英立彰化基督教醫院」。由於院區與彰化教會鄰近,醫院的許多事務也與彰化教會相關,蘭大衛醫師與連瑪玉醫師娘也常與彰化教會會有互動,蘭醫師來臺行醫40週年的慶祝會也是在彰化教會舉辦的。蘭大弼醫師本人也曾前往彰化教會講道。高仁愛醫師娘也常在彰化教會主日學服事。我們可以說,彰化基督教醫院的院史,與彰化教會有著密不可分的關係。

07慈惠宮

始建於同治十二年(西元1873年), 祀奉的「媽祖娘」神像是由板橋富紳林國芳從新莊「慈祐宮」分來的香火;至於廟宇建築方面,則是由林維源等人共同發起,歷經一年多的時間後完工,百年來歷經兩次整修,才有今天的規模。每年農曆三月二十三日是媽祖聖誕,廟方總會將寺廟四周張燈結綵, 並舉辦盛大的慶典儀式,盛況空前、熱鬧非凡, 而香客們更是不辭千里前來為媽祖進香祝壽。

慈惠宮的建築非常精緻華麗,無論石柱與 樑柱縷空的雕刻手法均展現出工匠高超的技藝; 至於屋頂上五顏六色的玻璃剪黏,更將傳統戲曲 人物、龍鳳祥獸、花草等素材表現得十分傳神, 在太陽下閃閃發光,非常美觀。

郭台銘與此廟的淵源頗深,1960年代,郭台銘父親郭齡瑞在板橋派出所擔任警察,一家六口就借住此廟廂房達九年,正廟前有認捐的龍柱,上刻名字為證。

走入慈惠宮相臨的南門街和府中路,即可見顯眼的「板橋媽」之牌樓,近年來更在三叉路口蓋有媽祖神像,板橋慈惠宮已成為重要地標與地域象徵。慈惠宮正門面對的「宮口街」,也是因廟宇命名,街口二樓處設有戲台,宮口街今日為熱鬧的傳統小吃街。慈惠宮前的府中路為板橋古城城內的中心商業區,連接接雲寺和府中捷運站,夾雜新舊市街風情。臨近廟宇的商街上尚可見卜卦命理和挽臉等老店,保留著歷史的痕跡,隨著時代演進,此類傳統行業也逐漸凋零。

07新店開天宮

「新店開天宮」位於新店路與新店後街交會、今新店國小路底,山門牌樓臨碧潭而立,是新店地區最古老的廟宇。創建於清乾隆十六年(1751),原名「開天盤古帝王祠」,即為闢建瑠公圳時所立的祈安之祠。據《開天宮誌》記述,郭錫瑠開圳其間「遭番害、逢惡疾,工匠不安寧」,遂議建小祠奉祀「盤古帝王」,祈求工程順遂與眾人平安,自此廟宇與新店水利開發的歷史緊緊相繫。昔日僅一坪之小祠與祠後百年古榕,早已隨時光遠去,但「盤古帝王」本尊與石牌仍奉安於今殿,長伴香火。

戰後以降,廟貌屢經整建。民國五十八年(1969)進行第二期改建,現今之「地藏王祠」即肇始於此;民國七十一年至七十四年(1982–1985)續完成新廟工程,形制擴充、格局端肅。今日走抵宮前,既可讀到信仰綿延的脈絡,也能回望瑠公圳開鑿時代的在地記憶——廟名「開天」所寓之闢地開物,正是拓圳闢境的精神寫照。

開天宮下方即是「大坪林石硿(石腔)」所在,屬清代大坪林圳的引水暗渠系統。其入水口多年為垃圾、淤泥與雜草所阻,出水口位於碧潭游泳會休息室內,目前以鐵門封鎖以策安全。地方耆老與廟方多次踏勘認為,只要適度清淤與導覽動線規劃,石硿有望與廟埕、碧潭景帶串連,成為兼具水利史與信仰文化解說的新店潛力景點;站在宮前回望碧潭與新店溪,更能體會河運、築圳與信仰如何彼此交織,塑造出新店地方的地景與記憶。

07景美國小

創校至今已逾一百二十年的景美國小,是文山區最早成立的學校。明治30年(1897)設立的「基隆國語傳習所景尾分教場」,是景美國小的前身。景尾分教場在設立初期,由於當時尚未有校舍,借用景美集應廟龍邊廂房為上課場所。明治31年(1898)景尾分教場改隸「臺北國語傳習所」,同年九月總督府頒布「臺灣公學校令」,廢掉「景尾分教場」而正式成立「景尾公學校」,並購入景尾頂街高厝兩棟房屋作為校舍和宿舍。明治34年(1901)成立女子部,學生人數增多,因此再度借用集應廟廂房及民宅作為教室。明治39年(1906)成立內湖分校(1911年改名為木柵公學校,為今木柵國小的前身),昭和16年(1941)改名為「景尾國民學校」。二戰後,先後成立「興德分校」、「隆盛分校」,此兩分校也先後獨立為「興德國民學校」和「武功國民學校」(因捐地建校者為周振西祭祀公業,堂號武功)。學校名稱隨著行政區劃的改變而多次更改,民國79年(1990),木柵區與景美區合併成文山區,更改為現今校名「臺北市文山區景美國民小學」。

景美國小創校至今,已經走過超過一世紀的漫長歲月,雖然校園經過多次整建,已經看不出其歷史痕跡,但是佇立在舊操場旁邊的兩棵金龜樹,卻是景美國小建校時就種植了,樹齡超過一百三十年(約始於1890年)。兩棵金龜樹長相廝守,又被稱為夫妻樹,由於樹齡老邁,於1999年施作支撐工程;老樹也曾因為病蟲害,接受樹醫生動手術醫治。慶幸的是,這兩棵金龜樹目前生長狀況良好,樹姿態非常優美,是景美地區最年邁、最漂亮的老樹。

校園內另有三棵受保護的原生種楓香老樹,樹齡都已超過五十年,也和金龜樹一樣,默默陪伴景美地區的學童度過童年時期的快樂時光。

參考資料:

1.維基百科-臺北市文山區景美國民小學:https://zh.m.wikipedia.org/wiki/臺北市文山區景美國民小學

2.景美地方文史部落格-景美國小的老樹,2009.9.19:https://blog.xuite.net/jingmei.history/twblog1/123340688

3.文山社區大學文山學資訊網:https://wenshan.org.tw/wss/index.php

4.景美國小官網:http://www.cmes.tp.edu.tw/

5.《文山區志》,文山區公所:https://wsdo.gov.taipei/Content_List.aspx?n=FBA554430D3C6B3B

07曹家洋樓

清嘉慶24年(1819),來臺第一代曹來秀由福建渡海登陸小雞籠(今三芝地區),購得三芝埔頭坑土地,與其弟曹光秀共同拓墾。道光28年(1848),曹光秀與當地江氏大族江程吉訂立合約共同開墾,在同治、光緒年間簽訂種茶合約。

第二代曹接萬與江氏學習菸草製作技術,後將三芝部份土地處分,帶著出售土地所得及菸草、茶葉技術回到母親定居地龜山,成立「曹順和」號,從事菸草生意,並經營雜貨生意。第三代曹丁波居住龜山新路坑,光緒25年(1899)繼承曹順和商號以及菸草致富所購之土地,涵蓋臺北、桃園地區。大正16年(1927)興建洋樓,可謂當時龜山地區最華麗的雜貨店,亦是曹家全盛時期。

曹家洋樓(又稱曹丁波洋樓、三層仔樓),是目前龜山唯一僅存的閩洋混合式洋樓,屬折衷主義式建築,強調實用、簡約線條為主,二、三樓往外半圓陽臺,圓形屋頂及牆壁上刻著各式華麗的浮雕。門口嵌字「陶倚家」(倚頓和陶朱皆因做生意而致富,故有陶倚治生之說),為曹丁波對家族生意的期許。

戰後因家族成員及承租者陸續遷出後,洋樓隨之荒廢,逐漸破舊且凌亂。民國105年,陳卿峰發起搶救舊洋樓活動,在取得所有人同意後,「桃園回龜山陣線」正式進駐整修洋樓。重新開放後的洋樓,讓龜山在地記憶逐漸被喚醒。

參考資料:曹家洋樓文化基地Facebook https://www.facebook.com/caosmansion/ https://allevents.in/org/曹家洋樓文化基地/13158899

07洪家古厝

「洪添發古暦」門檔陰刻部分,其六角形窗框及對聯與下方的花磚,展現當時不同的建築風格。屋瓦則是使用傳統屋瓦,至日治時期才開始使用黑瓦,不僅是生活的見證,也是歷史與文化的傳承,保留這些建築,是留住芳苑的歴史記憶。

07湧蓮寺 Yonglian Temple

湧蓮寺為蘆洲地區重要的信仰中心,主祀觀音佛祖。於清同治元年(1862年),自浙江舟山群島南海普陀山隱秀寺來台,由鄉人李佑迎入蘆洲供奉。廟宇位於蘆洲地勢最高處,地處「蓮花穴」而得名。歷經多次擴建,內外裝飾採用剪黏泥塑、彩繪、木雕、石雕等方式,富麗堂皇,建築居高臨下,環顧蘆洲廟口市集。

湧蓮寺後殿主祀延平郡王鄭成功,稱懋德宮,為廟中廟的設置。蘆洲地區為感謝國姓爺指點逃過戰禍,自道光19年(1839年)起,開始每三年一次的農曆十月十五日國姓醮,延續至今。四樓三寶殿供奉造價不菲的萬兩黃金觀音,天王殿供奉風調雨順四大天王。另有玉皇殿、文武財神殿、太歲殿、月老殿等神祇。

農曆九月十九日為觀音佛祖得道出家紀念日,期間湧蓮寺舉辦大規模的繞境活動,稱「蘆洲大拜拜」。

07礁溪協天廟

礁溪協天廟,始建於清嘉慶年間,是台灣北部地區重要的關帝廟,每年春秋兩季都有盛大的傳統祭典,如春季的「乞龜」和秋季的「四佾舞」。乞龜這個活動通常會在元宵節舉辦,信徒會到廟宇擲筊向神明乞求「平安龜」以祈求新的一年平安、健康、財運順遂,龜象徵長壽與吉祥,信徒在擲得「聖筊」後,可以將廟方準備的平安龜帶回家供奉;若願望成真,隔年則需以更大的龜或雙倍數量的龜「還願」。

四佾舞在農曆六月二十四日秋祭大典時,會由16名學生跳的「四佾舞」儀式。四佾舞是一種古代祭祀舞蹈,根據不同受獻者的階級,舞者人數不同,以「四佾」為例,代表是由四行四列共 16人組成,是古代大夫階級的祭祀規格。 四佾舞通常用於重要的祭祀儀式中,例如祭孔大典,而「佾」字代表行列。

特產部分,協天廟地處礁溪,深受溫泉與農業發展影響,生產如溫泉番茄、筊白筍、溫泉米等農產品,是深具特色的地方特產。

交通方面,前往協天廟相當便利。自台北出發,可搭乘台鐵至礁溪車站,步行約十分鐘即可抵達;自駕則可沿台9線或國道五號下礁溪交流道,依指標進入廟區,周邊亦設有停車空間與香客大樓,方便安排旅客旅遊。

08三忠廟

這座有著150年歷史和獨特信仰的廟宇,位於新北市雙溪區的雙溪里。三忠廟是臺灣唯一主祀南宋末年三位忠臣-文天祥、陸秀夫、張世傑的廟宇,他們被稱為「宋末三傑」或「三公」,是中國歷史上的民族英雄和文化偶像。三忠廟的創建與江都連氏家族有關,他們從福建省長泰縣江都村攜帶文天祥神像,渡海來臺灣的雙溪墾拓,後來又增加陸秀夫和張世傑的神像,並在同治七年(1868年)建立了三忠廟。三忠廟的建築風格典雅古樸,廟內有許多珍貴的文物和匾額,其中最引人注目的是文天祥的《正氣歌》和忠孝金匾,展現了三忠公的高風亮節和忠君愛國的精神。三忠廟的信徒相信拜文天祥對學業有幫助,每年會聘請老師傅到雙溪山上採集黑瓦藤,搭配少許檀香粉作香燃燒來供奉文天祥,稱為「通天香」。三忠廟是一個展現臺灣歷史和文化的景點,也是一個體驗雙溪風土人情的地方。

08仁安宮

清道光26年(1846)福建省閩南人氏呂球生、游約等三十三人險渡黑水溝,輾轉安抵淡水,改搭帆船到大姑陷(今大溪)的內柵住紮下來,眾人一行攜帶一尊故鄉所供奉的「玄壇元帥」,隨眾人駐駕在大溪內柵。先民為敬奉元帥,暫以民宅宗祠供鄉民參拜。經過十餘載至清同治元年(1862)民眾生活漸趨安定,為感念玄壇元帥庇祐護境之恩,眾人戮力於今址建廟。終戰後因年久失修,於民國83年(1994)發起重建,並於民國86年奉請眾神佛入廟登位,即為今日內柵「仁安宮」。主祀神「玄壇元帥」趙公明普世亦尊為五路財神爺,後殿供奉天上聖母,由十大姓氏值年輪祀,並作神豬評比。信徒信眾多為下崁至頂崁的康安里、義和里鄉親。

【終戰後因年久失修,於民國83年(1994)發起重建,並於民國86年奉請眾神佛入廟登位,即為今日內柵「仁安宮」。 方文樹、林炯任】

08仁安宮

清道光26年(1846)福建省閩南人氏呂球生、游約等三十三人險渡黑水溝,輾轉安抵淡水,改搭帆船到大姑陷(今大溪)的內柵住紮下來,眾人一行攜帶一尊故鄉所供奉的「玄壇元帥」,隨眾人駐駕在大溪內柵。先民為敬奉元帥,暫以民宅宗祠供鄉民參拜。經過十餘載至清同治元年(1862)民眾生活漸趨安定,為感念玄壇元帥庇祐護境之恩,眾人戮力於今址建廟。終戰後因年久失修,於民國83年(1994)發起重建,並於民國86年奉請眾神佛入廟登位,即為今日內柵「仁安宮」。主祀神「玄壇元帥」趙公明普世亦尊為五路財神爺,後殿供奉天上聖母,由十大姓氏值年輪祀,並作神豬評比。信徒信眾多為下崁至頂崁的康安里、義和里鄉親。

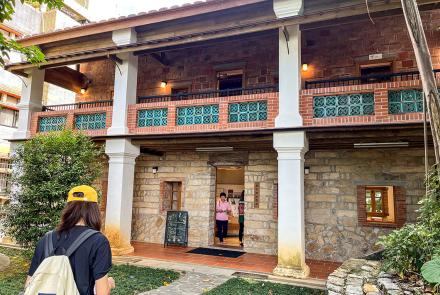

08六根庄蕭屋洋樓(屏東縣佳冬鄉蕭屋洋樓)

六根庄蕭屋洋樓 liugˋginˊzongˊ seuˊ vugˋ iongˇ leuˇ 屏東縣佳冬鄉蕭屋洋樓於2019年登錄為屏東縣歷史建築。

蕭屋旁原有蕭家舊馬鹿廄遺跡,由於當時左堆總理蕭光明之孫蕭恩鄉曾於東京學醫,於日治時期擔任台灣總督府評議會員、佳冬庄長等,與日本政府關係良好。因此在1929在蕭屋舊馬鹿廄的位置開始興建三層西式洋樓,作為日軍招待所。

當時洋樓採用當時最流行的空心磚建材建造而成,風格為當時最流行的裝飾主義(Art Deco)建築風格,低調中帶著奢華氣派,名噪一時,被民眾稱為「蕭家洋樓」。建成後是當時佳冬地區最高的一座建築,可以俯瞰聚落及佳冬飛行場。蕭屋洋樓在1930年落成後,由蕭秀利、蕭秀河兩兄弟短暫開業從事醫療工作,且蕭秀河也在洋樓留下結婚紀念照片。佳冬鄉蕭屋洋樓,展現蕭家於佳冬落居發展的政經勢力及歷史印記。

08大寮茶文館

走入古色古香的日式建築,倘佯在世外桃源的幽靜,門前超過百年的荔枝樹,述說著這塊土地的點滴故事。

大寮茶文館,原為日治時期三井合名會社於1924年所設之大寮茶場,當時種植大量阿薩姆茶樹,製產名聞遐邇的「日東紅茶」。戰後,三井相關物產由臺灣農林公司接收,此處也成為台灣農林北區精製廠的所在地。2013年台灣農林進行整修,將原有的場長宿舍整建為大寮茶文館一館,並保留許多日式建築的特色。

走進其中,空間陳設的老物件充滿各式回憶,日式風格的擺設,讓人彷彿回到昭和年間的錯覺,牆上展示時代變遷的紀錄,宛如走入時光隧道一覽茶產業昔日的風華,坐在古樸的木造長凳,輕撫桌上的斑駁,感受歲月留下的痕跡。

當您來到此處,務必要駐足其中享受自然的靜謐,不妨深吸一口氣,依稀間仍能感受到清甜的茶香。

08新莊慈祐宮

慈祐宮創建於清康熙25年(1686),為新莊歷史最悠久的廟宇,也是北臺灣第二古老的媽祖廟(第一間為關渡的關渡宮)。雍正7年(1729)原名為「天后宮」雍正乾隆13年(1748)新莊街大火,廟宇也受波及,因此發起重修,直到乾隆18年(1753)才完成,並改稱為「慈祐宮」。

慈祐宮廟埕前的花崗岩,係為300多年前的壓艙石鋪設而成,

慈祐宮的信仰以媽祖為主神,並依照媽祖信仰的形式,供奉千里眼與順風耳。廟內亦供奉恩主公、觀世音、達摩祖師、韋陀護法與十八羅漢等佛教神祇,亦奉祀民間土地信仰的土地公和山神,顯示其廟宇媽祖、佛和地域神信仰交融的風格。

慈祐宮每年重要慶典可分為春秋2次祭典。春祭於媽祖聖誕農曆3月23日舉行;秋祭則在農曆9月9日媽祖羽化升天的日子舉行。在春秋2次大祭典中,會盛大舉行傳統的三獻禮儀式。

08社子島李忠記宅

李忠記宅為兌山李家後裔宅邸,創建於清光緒年間(約19世紀末),由李九世(1857–1928)興建;日治大正年間再度擴建,由「三間起」增為「五間起」,並陸續加建左右護龍,形成雙護龍三合院的格局。

建築形制採五開間「凹壽」配置。正身外牆上段為紅磚荷蘭式砌法,下段以石材平砌基座,簷下施疊澀磚,山牆尖端鑲綠釉花磚通氣窗。正身水車堵設十字形氣窗,室內隔間多為編竹泥牆,並見鏤空花窗通風採光。全屋為磚—石—木混合構造:外牆以紅磚承重,內部採穿斗(混抬樑)式木構搭配木作屏壁;屋頂為磚造圓桁體系,正身另設內廊串聯空間,形制古樸而完整。

地基與材料則呼應在地環境與防災需求:正身與護龍基礎以唭哩岸石抬高並設踏階,減少外水入侵;院落及地坪鋪設觀音山石,堅實耐用;屋身並設半樓仔(閣樓),作為儲物與洪水來時的臨時避險層。整體構造兼具抗風、通風與防潮,為社子島傳統聚落中保存狀況良好、且能體現地方工法與生活智慧的重要宅院。

08蘆洲李氏古宅 The Lee’s Ancestral Residence

李氏家族為蘆洲地區著名的家族。李氏古宅全名:蘆洲李宅古蹟暨李友邦將軍紀念館,由李友邦夫人嚴秀峰女士,結合李氏七大房,以「歷史保存與家道承傳」,1983年申列為國家文化資產,1985年為國家三級古蹟,2018年為國定古蹟,為台灣第一座民宅古蹟。

古宅建於清光緒21年(1895年),為正身三進帶內、外護龍,全宅為矩形,共七廳五十六房。未用木柱,為磚造石構,少華飾,疊層之馬背脊屋頂。矗立於「七星下地-浮水蓮花」的風水寶地,厝前蓮花池,逢天氣晴朗,映現觀音山頂倒影,為蘆洲名景。

08開道碑

歷史上因開路而建碑者為數不少,但因水道改建而立碑者實屬少見。位於臺北市景美國小旁的「開道碑」即是此例。此碑材質為砂岩,高170公分、寬83公分、厚16公分,碑文寫於明治42年(1909)9月,由清末景美出身的舉人「高選鋒」所撰,主要記載瑠公圳改道之事。

瑠公圳引水自新店溪上游青潭,經大坪林到景美溪畔,利用木枧引水橫越景美溪,再流經景美街。1909年時,日本人將越過景美溪的木筧橋,改建成水路、車路共構的鋼筋水泥橋「瑠公橋」,此橋大約位在現新店寶元路到景美景文街,瑠公圳原流經景美街的圳道因此改走景文街,景美街圳道自此廢棄,久而久之堆積塵埃、汙水停滯,不僅有損舊觀及市容,且有衍生病毒的疑慮,因此景美在官民合作下,捐資、填溝築路,環境、交通因而改善,這段填平成路的景美街,就是今日景美夜市的主要街區。

此碑正面為「高選鋒」所撰碑文,背面是捐款名錄,原本立於瑠公橋頭側邊溪畔,後因拓寬木柵路,且景美溪加築堤防,故將此碑移至二二八紀念公園內。1996年景美地方人士在臺北市文獻會提供資訊後得知此事,在1997年重新找回這座開道碑,特將此碑矗立於景美橋頭,以此見證先人建設地方的重要事蹟。現址:文山區景文街142巷2號,位在景美國小圍牆旁。

參考資料:

1.國家文化資產網-開道碑:https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/antiquity/20200219000003

2.文山社區大學文山學資訊網:https://wenshan.org.tw/wss/index.php

09吳沙故居

【開蘭首頁:走進吳沙故居,感受跨越族群的和睦精神】

宜蘭礁溪開蘭路旁,有一古老的三合院落群,它們就像隱逸的老人家,用慈祥而睿智的目光,照看著眼前這片土地的發展。三合院的正堂門前,兩旁雋刻著一副對聯:"名重竹帛無雙士 功闢蘭城第一人",默默地彰顯著主人翁的功勳與不凡。吳沙故居,不只是一座古老的百年三合院,它更是宜蘭「開蘭」精神的起點,也是一則關於人道關懷與和平共存的動人故事。

頭城搶孤的由來

「開蘭第一人」吳沙公,當年帶領漢人至蘭陽開墾,初期與當時的原住民葛瑪蘭族或有摩擦與戰鬥,期間雙方因戰亂、瘟疫等因素而有不少人死亡。後人為了紀念在開墾蘭陽平原時死去的先民孤魂。早期在普渡儀式結束後,民眾會攀爬高聳的孤棚,搶奪孤棧上的供品與「順風旗」,一來是為了普渡超渡亡魂,二來是透過搶奪的「陽氣」來驅散孤魂。

瘟疫來臨仗義施藥

早年漢人開墾蘭陽地區,與當地噶瑪蘭族人多有糾紛。後來在瘟疫來襲時,吳沙公伸出援手,以醫術救治噶瑪蘭族人,兩族從此化干戈為玉帛。這份以善意築起的友誼與信任,開啟了宜蘭兩百多年的和睦發展。

蕭竹與白鵝山風水

吳沙為清代開蘭先賢,其生平事跡與風水傳說緊密相關。相傳他入蘭拓墾前,特請福建龍溪堪輿師蕭竹勘察地勢。蕭竹認為宜蘭地形宛如「太師椅」:後靠雪山/玉山,左擁鳳頭山,右抱蘇澳嶺,前臨蘭陽平原與龜山島,為「帝王之穴」之格局。他並於蘭陽平原勘察山川形勢,標註勝景為「八景」後增為「十六景」,以詩文記錄地理風貌與風水選址,奠定後世對宜蘭山水格局的想像。

吳沙依此選定宜蘭為開墾重心,其故居坐北朝南、背山面海,體現「坐山朝水」「藏風聚氣」之理,展現漢人拓墾對地脈的講究。值得注意的是,他的墓地並不在故居礁溪,而設於澳底(今貢寮區),墓背澳底聚落、面向石碇溪流,同樣符「背山面水」格局。故居與墓地分處兩地,卻似以山水相連,象徵「龍脈綿延、氣勢不斷」。另因其夫人未合葬,地方亦有「夫主鎮山、水勢護祿」之說,寓意蔭澤後人。整體而言,吳沙的開蘭與蕭竹的堪輿觀,共同構築出宜蘭山水中「人與地」相互呼應的風水傳統。

踏入故居,您將能親眼見證這段珍貴的歷史遺產,感受先人篳路藍縷的拓墾精神,以及那份超越族群的偉大人道情懷。來此走讀,讓您在探索歷史的同時,也獲得心靈的啟發!

09壯盛的古蹟陳氏餘三館

餘三館是陳氏宅邸,名列臺灣十大古宅,創建於清同治11年(1872),今為原貌。康熙時,十世祖陳智可自廣東潮州府饒平縣元高都可塘埔鄉大榕社渡臺至永靖,勤墾於十五莊圳灌溉區;十二世陳德耀任墾首致富,參與永靖建街市,廣增田園,設置族產、族堂;同治元年(1862)戴潮春事件,十五世陳義方率鄉勇助清軍,由臺灣總兵曾玉明、福建兵備道丁曰健舉薦得軍功五品頂戴;義方長子陳成鑑(又名有光,1840-1909)同治12年捐納得貢生銜,光緒17年(1891)擴建舊宅成餘三館,紀念祖先創業艱辛,蔭澤後代「多福、多壽、多子」,另說館名出於三國董遇「冬者歲之餘;夜者日之餘;陰雨者時之餘」,期許子孫善用時光。陳德耀後人陳作忠任永靖鄉第1-3屆鄉長。1985年11月27日公告為彰化縣定三級古蹟。陳氏自稱講閩南語。

日治初,北白川宮能久親王曾在本館療養三夜,十七世陳捷鰲得以山林地交換宅前田地,昭和9年(1934)6月建成神社公園,立「北白川宮能久親王遺蹟碑」,次年12月5日以「湳港西舍營所」名義,與其他能久親王御遺跡同被臺灣總督府指定為史蹟;公園內的風水池今仍存於館前,水源為八堡圳分支灌溉渠。二次大戰後陳家將宅前地重新闢為水田,收起紀念碑,至近年方重立。餘三館座西朝東,由三開間中央院門、正廳、護龍組成三合院,院門兩旁房舍與槍孔用以禦敵,土埆院牆以鵝卵石為基座,外鋪瓦片,院門內有矮牆隔出內、外埕,正廳「創垂堂」前有四柱式軒亭,為永靖大宅邸常見布置。

「創垂堂」是餘三館自立堂號,望子孫記祖功、發揚光大,彰化古宅堂號多自創,非承襲漢唐古郡名,亦為地方特色,堂上供奉陳氏歷代先祖。餘三館正廳與兩廂房保存有光緒14年彩繪;護龍簷廊有「歷山」、「雷澤」二匾,取「舜耕歷山」典故;屋簷排水口有鰲魚泥塑,取「獨占鰲頭」之意;左護龍門印篆字「是非善惡」,用以期許和告誡後代。本館左右護龍外之外護龍已改建,正廳後院長工房、柴房、水井已不存。壁上有永靖人魏統勳法書的黑框紅底白字家訓。本館磚牆採「斗砌法」:用瓦片堆砌成長方體,中間灌入糯米漿,等米漿乾後才堆砌下一塊磚牆,費工費時,但砌好磚牆堅固,飢荒時將牆中米漿塊取出泡水即成食糧,是移民的防災智慧。

09大有製墨 Da-You Ink Manufacturing

大有製墨為全臺現存唯一的手工松煙墨廠。由1942年生的國寶大師陳嘉德,與陳俊天父子所經營。三蘆地區本有多家製墨廠,在時代變遷,書寫習慣轉變,加以大陸低價製墨進入台灣市場,製墨業逐漸凋零。為有別於大陸進口低價化學制墨,轉為高品質的手工製墨。使用德國進口的松煙,搭配牛皮膠、冰片、麝香等純天然原料製成。製成的墨條除具芳香外,並可食用,搭配特殊造型,兼具鎮宅、避邪等效果。

2003年榮獲國家薪傳獎,與文化部指定保存文化。製墨工廠亦開發DIY個人專屬墨條課程,發展為親子觀光工廠。

09天主教朴子基督君王堂

【出現集數:9】

家倫初得知濟公附身,以為自己有病,向耶穌告解之處

09社子李和興古宅

位在社子島低窪易淹的匯流環境,李和興古宅以二層式三合院回應「來了又退」的洪水日常。宅院為傳統三合院格局,但將正身抬高約一尺並興築兩層樓:平時一樓起居、二樓作儲物;洪水來襲時,族人可迅速上移至二樓避災,甚至把雞、鴨、豬等家畜一併安置在樓上,讓家屋本體成為可即刻啟動的「防災裝置」。

除垂直撤離的空間預備外,古宅還內建臨時加高的機制。屋內大梁預先放置圓木作為備料,遇到淹水時便能鋪板成臨時通道與平台,把重要家當與行走動線抬到梁上或屋頂,確保短時間內仍可通行、儲放與生活。這種「可上升、可臨時擴充」的細部安排,搭配院落地坪與門檻的高度控制,形成從地基到屋內的多層保護。

作為社子島典型的垂直式避災案例,李和興古宅把洪水視為會周期性回訪的鄰居:以抬高正身+二樓避難+梁上鋪板的三重保險,將水位經驗內化為建築語法。它不僅是傳統三合院在感潮帶的在地變形,更是淡水—基隆河畔居民「讓水有路、人往高處」的生活智術縮影。

09簡氏古厝/永安居

簡家古厝「永安居」又稱簡送德古宅,位於大溪內柵地區,是一座閩式傳統民居,三合院護龍圍牆式的建築,建於日治明治31年(1898),於1902年竣工,是一座保存良好、建築作工精巧的傳統合院建築。

永安居興建匠師自福建招募,外牆是寬型紅磚鋪成,豔紅華麗;但其實古厝的屋牆是以「土埆」為結構,建築最為特殊的地方,在於所有階梯、窗戶都屬整片石材建構而成;另外一個絕無僅有的景觀特色,就是整個三合院的內埕廣場,全部是綠油油有如童話般的綠草,圍牆前端種植有各種灌木花樹。

09簡氏古厝/永安居

簡家古厝「永安居」又稱簡送德古宅,位於大溪內柵地區,是一座閩式傳統民居,三合院護龍圍牆式的建築,建於日治明治31年(1898),於1902年竣工,是一座保存良好、建築作工精巧的傳統合院建築。

永安居興建匠師自福建招募,外牆是寬型紅磚鋪成,豔紅華麗;但其實古厝的屋牆是以「土埆」為結構,建築最為特殊的地方,在於所有階梯、窗戶都屬整片石材建構而成;另外一個絕無僅有的景觀特色,就是整個三合院的內埕廣場,全部是綠油油有如童話般的綠草,圍牆前端種植有各種灌木花樹。此外,牆壁上深色磚塊拼為「卍」與「囍」字,變化豐富,被認為深具藝術價值,也吸引超過30部廣告及連續劇在這裡取景。2014年時由子孫自願提報文化資產,現為桃園市定古蹟。

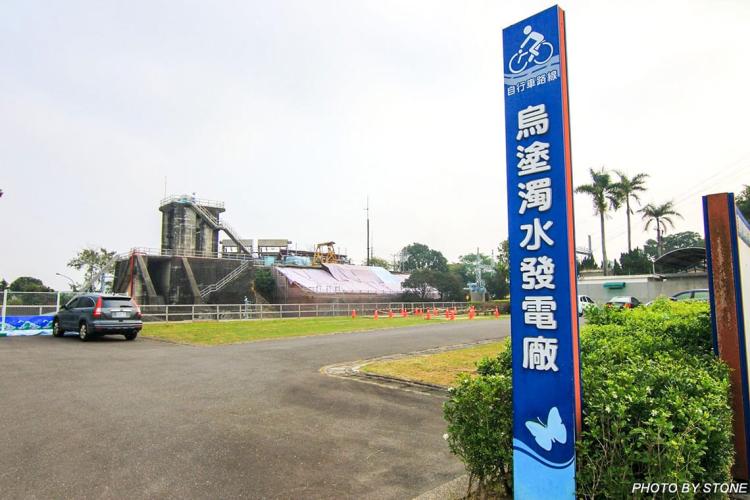

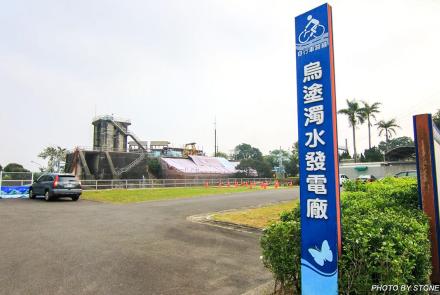

10烏塗濁水發電廠

烏山頭水庫為嘉南大圳最主要的工程之一,為供應其施工所需的電力,經現場勘查後,1921年2月在雲林縣烏塗村距離林內第二號進水口2公里處興建「濁水發電廠」,於1923年完工。

烏塗濁水發電廠是一座川流式小型水力發電廠,利用灌溉渠道15公尺之水頭落差發電。發電用水是利用農水署雲林管理處取水口,截引濁水、清水二溪之流量,經濁幹線第一、第二進水口及清水溪取水口後合流於濁幹線,再經導流進入發電廠沉砂池、開渠式導水路及前池,最後進入發電廠發電。廠內設有三部橫軸法蘭西斯式水輪發電機組,最大發電用水量為17.4cms,每部容量500kW,合計裝置容量1,500kW。三部發電機發電後的尾水再經2.2km導水路回歸濁幹線,繼續提供下游五萬公頃農田灌溉使用。

1930年嘉南大圳完工後,即不需濁水發電廠,便由嘉南大圳組合以代金60萬圓轉讓給臺灣電力株式會社繼續運轉使用。戰後,濁水發電廠改隸臺灣電力公司管理,主以供應斗六糖廠用電。1999年3月,由於臺電公司精簡人力與業務,將濁水發電廠與鉅工發電廠及北山發電廠等三座水力發電廠合併,改隸於臺灣電力公司明潭發電廠,濁水發電廠更名為「明潭發電廠濁水機組」。2004年由於發電設施具有歷史文化特色,雲林縣政府將其列為縣定古蹟,名稱訂為「濁水水利發電所」,隔年機組除役並保留原有廠房等設備。2022年3月開始展開為期一年的修復工程,期待再現古蹟昔日原有的風華。

10社子島中洲埔李宅

「社子島中洲埔李宅」為兌山李家後裔李水交所建之祖厝,為李忠記(李九世)之弟所興造,昔日由其下四房共同居住,是中洲埔現今僅存、同屬兌山李家的宅邸。建物坐東北朝西南,採閩南三合院格局,正身立面為「凹壽」形式;外牆多為磚造,正門設木板雙開門,兩側開洋式上下推拉窗,窗扇分割細緻、保存良好,窗上並以突出磚線腳收邊,立面層次鮮明。構造上,正身採木造穿斗式屋架;室內與正面牆上段為編竹夾泥牆、下段施木作裝修。山牆為單弧形馬背,護龍亦為磚造,前端山牆見三弧形「水形」馬背,既穩重又具在地審美。

置身淡水河下游的社子島,長年與感潮、回淤相伴。島民因應「來了又退」的洪水,形成典型的「垂直式避災」:讓水有路、人往高處。本宅即以此為法,先砌高基座、再起牆作屋;在街廓尺度上,也可見臺基高於路面的門廊與踏階,把「水位高度」轉化為空間設計的刻度。這套地基策略與三合院本體的抬高處理相互配合,使住宅在維持通風採光與日常機能之餘,亦具備遇水可上移、可避險的彈性,呈現社子島居民「與水共處」的生活智慧與營建技藝。

10蘆洲九芎公 Jiuqiong Temple

九芎公廟於1970年落成,位於蘆洲區九芎街與和平街121巷交叉口,因一顆高2.5公尺,300餘歲的九芎樹得名,主祀鄭成功。

廟方口耳相傳鄭成功征服荷蘭人後,將大量軍火埋藏地下,其中包含一枚大砲,被尊為「鐵嘴將軍」,特植下九芎樹為標記。

九芎樹枝葉繁盛,被地方民眾認為具有靈性,在孩童身體不適時,會將姓名書寫在紅布條,綁於樹枝上以祈求改善。亦有損毀九芎樹枝葉,必遭禍事的傳聞。地方民眾言修剪枝葉者,亦有肚痛不已的狀況發生

10許興泉洋樓

走近景美街與木柵路的交接處,映入眼簾的是一棟外觀華美的樓房,牆面落款「許興泉」字樣,仔細探查,才知道其中的點滴故事。

談到「許興泉」,一定會提到關鍵人物-許能才先生,他本籍福建同安,出生於1881年,卒於1951年,享年80歲。年輕時曾擔任釀酒學徒,其釀酒過程中不意將溪蝦加入其中,而被戲稱為「蝦仔酒」,但因此銷售狀況良好。後又經營農場、投資煤礦與房地產致富,日治時期並擔任鴉片煙膏總包銷人、深坑庄協議員、方面委員(福利委員)、景美信用購買販賣利用組合監事、指南宮董事、許氏宗親會第一任副會長等職,生平樂善好施,致力於慈善事業,不遺於力。

「許興泉」洋樓是許能才先生於1926年所建一百餘坪的兩層西式樓房,採鋼筋混凝土建造,耗資約舊臺幣2萬元,1930年完工。在當時可謂是富麗堂皇,內部規劃得宜,一樓有大廳、辦公室、客房、餐廳、廚房,並分設客人的前樓梯與家人通行的後樓梯;後院設有大花園,也有小橋、池塘、噴泉等庭園造景,花園裡種有許多的茶花、菊花,常有景尾公學校的日籍教師前來欣賞;二樓則設有大廳(供奉祖先牌位)、客廳與客房,二樓陽臺最適合觀賞迎神廟會,春節期間常見熙來攘往的人潮前往指南宮祈福;三樓則是平面露臺,以磁磚鋪設,並成為全家人乘涼聊天的所在。值得一提的是,洋樓也設置沖水馬達,抽取井水到三樓水塔,再提供給各樓層的水龍頭使用,更設有沖水馬桶,成為自家的自來水設備。當時萬新鐵路上的火車乘客只要遠遠看見許家的洋樓,就知道景美即將抵達。

1982年由於木柵路道路拓寬,將宅第拆成斷垣殘壁,一度被附近居民當成危樓,直到2012年由許能才四子許春輝先生決議進行改建,並復刻「許興泉」字樣,以及洋樓外觀的愛奧尼克式羅馬柱,藉此保存洋樓昔日舊有的風貌,並傳承先人的精神,此建築也榮獲2016年第十八屆國家建築金質獎【規劃設計類】及【施工品質類】二項大奬。

如今的許興泉大樓由許菁芬小姐經營318 Café,許小姐回憶過往居住的美好記憶,也提及昔日許能才先生以「講善臺」傳遞忠孝節義、教化人心的理念與精神,期待嶄新的許興泉洋樓未來能夠再次帶動昔景美溪河畔的人潮與風華。

參考資料:

1.臺北市文山社區大學-萬盛庄踏查—溪仔口、萬慶巖、河道公園:https://wenshan.org.tw/index.php/component/k2/item/279-2015-03-23-11-37-19.html

2.景美文史部落格-萬慶巖清水祖師廟,2006.10.6:https://blog.xuite.net/jingmei.history/twblog1/snapshot-view/123340796

3.公民新聞-風華再現 傳說中的許興泉商號 景美新據點318 Café, 2016.06.08:https://www.peopo.org/news/311085

4.公民新聞-影像文山留住記憶系列~景美富商許能才故居,2018.10.27:https://www.peopo.org/news/382345

5. 尋找河神系列-渡船頭(許興泉商號),2018.02.04:https://alongwithrivers.blogspot.com/2018/02/guide109.html

6.《文山區志》,〈卷八人物篇〉:臺北,臺北市文山區公所,2014

10陳氏繩武堂

陳氏繩武堂位於港西村,為彰化永靖、田尾地區陳武平公派下裔孫之祖祠,同祀始祖陳古竹、開漳始祖陳元光、開饒始祖陳木苑,陳武平為開饒三世祖。清康熙年間,九世祖陳聲榮由廣東潮州府饒平縣樟溪社廠埔鄉來台,入墾田尾溪畔湳港西一帶,子陳茂春再遷至百公尺外的今五福村;茂春子陳元英(諱興全,號君謙,諡仁山),咸豐11年(1861)捐監生,同治元年(1862)助平戴潮春事件有功,獲賜五品奉政大夫,於同治11年(1872)在湳港西庄鳩建陳武平公祖祠。日治明治31年(1898) 「戊戌大水災」,濁水溪氾濫,支流清水溪上游草嶺潭潰決,洪水從西螺溪歸東螺溪,彰化南區遭災,陳氏祖祠毀;大正4年(1915)十三世陳儀亭鳩合裔孫於現址建新祠。

本堂有春秋二祭,農曆3/18為春祭、11/29為秋祭,依古禮行三獻禮,族裔分四角頭:園內角(陳日瑞、陳美中、陳如天、陳振成、陳剛直等派下)、溪畔角(大柵門內陳聲照派下、陳良弼派下等)、湳港西庄庄尾角(陳聲榮派下)、獨鰲角(陳順良派下),輪值角頭推選為首事,輪流辦理春秋二季祭典。

繩武堂屬四合院式格局,二進單護龍。正廳門廳面寬三開間,三川燕尾翹脊裝飾龍、鳳交趾陶,內殿神龕兩側鏤金對聯「繩直尺方一些兒宜循矩矱;武昭文穆千百世式仰儀型」;神龕上為「繩武堂」匾,取繩其祖武之意,對應外埕門聯「繩結恢先緒,武承紹箕裘」。正脊上有財子壽三星,脊肚裝飾四腳花鳥交趾陶。入口門板彩繪門神,左右護龍壁有八卦窗、竹節窗,正殿前有永靖大宅常見之拜亭與斗拱、瓜筒、獅座、雀替等構造,均精雕細琢。 門神及樑枋彩繪為雲林台西匠師林仁和高徒陳杉銘作,其13歲拜林師學藝,作品有台西海安宮三川殿宮娥門神開臉(1980),元長鰲峯宮(1987)、北港武德宮、新港笨港天后宮等。

10鹿港糖業車站

曾經,鹿港是有火車站的。

不過,這個車站的主要任務是載運製糖用的甘蔗,載運旅客通常只是這條鐵路的附加功用而已,但也是因為這條路線,讓蘭大衛醫師與彰基的醫療網,可以更加擴及到彰化市區以外的地方。這條鐵路建於日治時期,是連接溪湖糖廠到鹿港的重要糖業交通運輸要道,屬於日本「明治製糖株式會社」所有,戰後則移轉給台糖經營。後來,雖然由於產業的轉型,糖業鐵路漸漸廢除,俗稱「五分車」的糖業鐵路與這些車站也就慢慢消逝,但是,蘭大衛醫師在鹿港車站所留下來的故事,卻不該被人遺忘。

隨著彰化基督教醫院的建立,讓西方的醫療照護成了中臺灣的重要醫療據點。為了讓更廣大的民眾可以接受到蘭大衛醫師的照顧,蘭醫師常常出診到彰化各地,希望藉此可以幫助更多的病患。由於當時從彰化市到鹿港最方便的交通工具就是五分車,因此蘭大衛也常常搭乘這輛列車前往鹿港照顧民眾。

有一次,蘭醫師又到鹿港出診,這一次還有蘭醫師娘(也就是連瑪玉女士)以及他們的廚師同行。當蘭醫師結束了出診行程準備在鹿港車站搭乘最後一班五分車返回彰化時,突然出現一名男子懇求蘭醫師為他母親看病。雖然這名男子口裡說著很近,但事實上也是一兩哩的路程。如果這一前去,勢必就搭不上最後一班列車了。

依據蘭醫師娘的回憶,此時廚師說:「交給我來辦!」於是他跑去站長室特地把蘭醫師來此出診的事情跟站長報告。站長聽了以後相當感動,於是決定將列車發車的時間延後好等蘭醫師出診完畢。而這次的「誤點」,雖然晚了大概一小時,但是卻沒有造成同車人的抱怨。由此也可以看出蘭醫師的付出,令同車的乘客也都為此深受感動。今天,雖然鹿港車站已經不再營運,但是蘭醫師火車會等人的故事,依然留存在我們心中。

11 淡水稅關舊港出張所

11 Ancient Custom in Jiu-Gang

淡水稅關舊港出張所即「舊海關」,日治時期,負責管理舊港地區報關業務,後因河川淤積而廢港,目前已登錄為新竹市歷史建築。

The Danshui Customs Jiu-Gang Branch Office, also known as the "Old Customs House," was responsible for managing customs declaration business in the Jiu-Gang area during the Japanese occupation. It was later abandoned due to river siltation and is now registered as a historical building in Hsinchu City.

11內厝龍樹亭及旁邊里長辦公室

【出現集數:9、14、59、60】

1.里長辦公室對全里廣播處,玟莉(第9集)用此向全村廣播自己未婚懷孕之事。後續玟莉在廟旁(內厝55號)受到眾人非議,明珠文欽怡雯來安慰及鼓勵。

2.家倫於第14集用此廣播向玟莉(全里、全朴子)表明愛意,並向麵店老闆公開表示歉意,贊助100碗牛肉麵。

3.此亦為巡守隊集合處。

4. 第59集天池阿公競選里長,請里民一個個提出問題點(機車違停、冷氣滴水、家裡很多小強)協助其解決

5.第60集開元里里長開票,小如當選。

11八田與一紀念園區

八田與一紀念園區位於烏山頭水庫北側,是為了紀念嘉南大圳的建造者八田與一先生所建立的。紀念園區的建築在2009年翻修,歷經2年,在2011年正式啟用。為了忠實呈現原貌,當時修復工程的技師還遠赴八田與一的故鄉石川縣做為建築的依據,並引進日本的木匠技術,來建造此園區。

除了紀念他的奉獻以外,八田先生與妻子外代樹的淒美愛情故事也令不少人動容,也因這層關係,許願版上掛滿了對於愛情的祝福,外圍的戀占石也成了戀人必到之處,都希望能得到一生奉獻台灣,彼此深愛的八田夫妻的祝福。

11天主堂 The Catholic Church

天主堂位於蘆洲區中正路70號。全名為「蘆洲聖若瑟天主堂」,1887年由天主教道明會玫瑰會省何安慈神父建立,為北台灣第一座天主教堂。

蘆洲地區的基督教傳教,以加拿大長老教會馬偕牧師,於1863年建立和尚洲傳道區開始。因傳教衝突,1883年基督教長老會傳道師和會友,南下彰化羅厝邀請何安慈神父到台灣北部弘揚天主教傳道。何安慈神父與傳道師步行五天到達蘆洲,租房子開啟傳道,後於1887年3月19日舉行聖若瑟瞻禮,落成啟用天主堂。

11文山診所

位於景美街76號(下街)的文山診所,日治時期稱文山醫院,是年幼時即生活在木柵集應廟旁的張傳生醫師所創立。張醫師在日治昭和15年(1940)畢業於臺北帝國大學醫科(現臺大醫院),1943年來到景尾開業,看診主要項目是小兒科和內科,受到當地民眾的信賴和肯定,他一生的精華歲月都在行醫,直到1998年歇業,共營業了55年。

目前診所的大門深鎖,舊鐵窗外仍懸掛著「文山診所」的木牌,旁邊貼著招租的廣告,門前的空地早上是菜市場擺攤,晚上則是觀光夜市,一整天都是人聲鼎沸、十分熱鬧。診所對面有一家經營超過百年的恒茂藥行,目前的經營者是前景行里里長張水柳先生,張里長的父親年少時在藥行工作,因為勤快認真,得到老闆鄭明賢先生的肯定,將自己的獨生女兒許配給他,同時也繼承了恒茂藥行的經營,張水柳先生繼承父業,持續用心的照顧大家的健康。

張醫師在80歲時不良於行,常想起童年的點滴和老家的生活場景,他將縈繞在心中許久的記憶--稻田、竹林和潺潺流水的景美溪,透過畫筆,繪出「木柵1925年秋天」老地圖。83歲那年,張醫師再以寫實古樸的手繪,以初到景美開業時的時空背景,繪製「景尾1943年地圖」,為景美地方留下珍貴的文史資料,讓景美人有機會重現老一輩人心中的童年記憶,缅懷景美溪圳和老街一草一木的物換星移。

張醫生長子張昌彥教授在幾所大專院校授課,是專門研究日本電影的學者,常受邀擔任影展評審。他回憶表示,一開始家人並不知道父親每天吃過晚飯後,就拎著彩色蠟筆進房間要做什麼?看他每晚安靜詳實塗畫了近一年的時間,才完成一張手繪地圖,讓他內心非常感動。今天,當我們從張醫師的手繪地圖來對照今日街景時,特別有一種時光流逝的滄桑和親切感,雖然斯人遠矣,但張醫師那份愛護鄉土的情感,隨著地圖,將持續溫暖的傳遞下去。

參考資料:文山社大何文賢老師解說、景美集應廟耆老許先生的回憶。

11許英媽廟

許英媽廟位於延平北路七段106巷底,是社子島溪洲底一帶的重要有應公廟。地方相傳早年深夜常聞女子哭聲,幽怨難安,居民遂就地集資興建小廟安撫;廟成後哭聲止息,香火自此綿延。廟名本作「苦音媽」,後嫌字面不雅,改以河洛語同音的「許英」代之,加上「媽」字表敬,由原本的孤魂信仰,轉為有名有姓的人格神崇祀,堂中亦奉置神像以資瞻禮。

就地理環境言,社子島富洲里(浮洲)屬低窪易淹之地,位處淡水河、基隆河之間,昔日多有水流屍漂上岸,因而形成「立廟弭禍、以敬止災」的在地慣習。延平北路六至九段沿線,陰廟分布尤密:治吟婆、百福宮、許英媽、陳靈公、萬善堂、聖靈公、福安宮等,皆為社子居民在水鄰環境中累積的共同守護。許英媽廟即源於此脈絡,既安境也安人。

耆老林啟明口述,約六十餘年前,溪洲底居民陳金鍊幼時屢病,問筮指為颱風水漂屍之陰魂作祟;眾人遂發願以「萬代香火」奉祀,病象旋即轉安。許英媽廟前後共修建四次,最初僅於現址旁立碑,插香尚須俯身;因屢有感應,「有求必應」之名日盛,香客亦隨之漸增。現存廟體為約二十年前由陳金鍊、林啟明等發起,募資五十萬元重建而成。廟貌雖不宏麗,卻承載社子島面對潮水與無常的集體記憶:以敬慎回應未知、以團力凝聚福祉,讓水畔聚落得以安居。

12 老湖口天主堂

12 Old Hukou Catholic Church

老湖口天主堂位於老街西端,原為鐵路大湖口站址。現存建築由義大利籍滿思謙神父於1959年籌建,1965年完工。1993年左右因教友人數流失而停止活動,2002年在文建會資助下修復,2006年登錄為歷史建築。近年隨湖口工業區菲律賓移工人口增加,假日常聚集於此禮拜,使教堂成為多元文化交流的空間。

The Old Hukou Catholic Church is located at the western end of the old street, originally the site of the Dahukou Railway Station. The existing building was initiated by Italian Father Man Siqian in 1959 and completed in 1965. Activities ceased around 1993 due to a decline in parishioners. It was restored in 2002 with funding from the Council for Cultural Affairs and registered as a historical building in 2006. In recent years, with the increase in Filipino migrant workers in the Hukou Industrial Zone, they frequently gather here for worship on weekends, making the church a space for multicultural exchange.

12嘉南大圳北港溪倒虹吸工

嘉南大圳的二大水源為濁水溪與曾文溪,八田與一為使濁幹線和北幹線兩條水路系統連通,讓水資源互通有無,於枯旱時期可相互調度,在今日雲林元長鄉崙仔與嘉義新港鄉北崙之北港溪河床,開鑿興建北港溪「倒虹吸工」暗渠,於1930年竣工。倒虹吸工構造為鋼筋混凝土,設計通水量為4cms,長度為218公尺,1964年配合崙子寮堤防新建再延長206公尺,總計為447公尺。

1991年春末,嘉南地區嚴重乾旱,適逢二期稻作末期,曾文水庫與烏山頭水庫的蓄水量有限,不足以供給灌溉嘉南地區,遭遇無水可灌溉的困境。李登輝總統下令指示將濁水溪豐水期之餘水,透過北港溪倒虹吸工「北水南引」紓解嘉義東石地區的缺水問題。然而,北港溪倒虹吸工自1975年臺灣地區水利會(今農業部農田水利署)重新調整區域,將濁幹線灌溉系統劃歸雲林水利會(今雲林管理處)後,十幾年來未曾再使用,致使管內淤積嚴重,大大影響輸水功能。在經過一連串的清淤與疏濬作業後試行通水,成功解救東石地區的缺水問題。「北水南引」有效運用濁水溪水源,利用嘉南、雲林兩水利會不同的灌溉期序,交流水資源之利用,互補水源的盈缺。1950-1991年間,不定期進行輸水利用,其中北水南引共有30次,南水北引則有9次。通水期間發現裂縫與漏水現象,如欲恢復原有通水能力,尚須修護改善。可惜後來因北港溪河道持續沖刷,導致倒虹吸工沖毀,現況已無法進行水源調度。

為因應日益嚴峻的極端氣候,2021年水利署推動「打造西部供水廊道計畫」,辦理「濁幹線與北幹線串接工程」,強化濁水溪及曾文溪水源調度能力,提高農業穩定供水,以減少曾文-烏山頭水庫農業供水,增加水庫運用水量,進而促進民生及工業用水的供水穩定。由於北港溪倒虹吸工已被沖毀,若想恢復原有調度功能,必須予以重建。農田水利署鑒於北港溪倒虹吸工受濁水溪含砂量高而易淤積,需定期辦理清淤,且作業相當不便,並考量施工工期、河防安全、管線水理、河道沖刷、營運維護及供水操作等因素,最後決定在不破壞原有設施原則下,於倒虹吸工原址旁興建渡槽設施,保留倒虹吸工對於傳承日治時期水資源設施深具時代意義,有助於初步教育大眾珍惜水資源之重要性。

百年前,八田與一等人興建北港溪倒虹吸工,目的在於枯旱時期「調度」曾文溪及濁水溪水源相互支援。今日,我們面對加劇的極端氣候,所採取的策略解方竟不可思議地與他們如出一轍。嘉南大圳的水利文化資產,值得我們從中萃取相關水文化,重新思考面對極端氣候下的因應對策。

12恒德藥房

位於景美街187號(頂街)的恆德藥房,是一間經營超過百年的老店,最早由張潤屋創立於今中和區中和街(古稱枋寮)主祀開漳聖王的廣濟宮旁。第二代張文遠因新店的劉秀才推薦,帶著當時年幼的兒子張瀛洲,於清光緒10年(1884)搬遷到梘尾的頂街現址營業。筆者訪問到第五代回娘家協助經營的女兒張大姊,談到先祖初到梘尾營業的艱辛,經歷頂、下街的時空轉換衝擊,現在頂街經營真的大不容易,僅靠著老一輩客戶口耳相傳,偶有年輕人會用手機來買中藥,算是資訊時代下的特殊景象。

進入店裡,首先看到懸掛於兩旁的對聯:「恆心久擅岐黃術,德澤長生桔杏春」,昔時的大紅紙在時光推移下也已褪成泛白。店裡兩側分別擺放不同年代的中藥櫃,早期的進口人蔘鐵罐,散發著舊年代的養生味道;明亮的中藥白瓷瓶,依然承裝著救人濟世的慈悲心腸;店內兩張大而寬的長板凳,可以見到店家體貼來訪民眾的心意,板凳上放著一張切削藥材的切刀臺,厚約10公分的底板,黑得發亮,吸附著百年來的甘甜滋味;一旁約4尺高、7尺長的百年木櫃,右方一角凹下一圈深深的圓孔,是歷代主人為客人以銅缽捶製藥品的真實見證。

在和張大姊溫和親切的訪談中,顯見恆德藥房簡約低調的處世風格,為傳承先輩的祖傳岐黃之術,張大姐肯定的說會不畏科技和時代雙刃的威脅,努力的堅持下去……。下次到景美時,建議您一定要造訪這個傳承百年的老店,親切的老朋友、老味道將帶給您特別的感動。

參考資料:文山社區大學文山學資訊網:https://wenshan.org.tw/wss/index.php

12步月樓

步月樓 pu ngiad leuˇ 步月樓位於佳冬蕭屋外側,乃蕭家的書房。由於蕭屋緊臨清代聚落邊緣的東柵門,原在蕭屋東南外側有步樓、文老師宅、學堂等一排房舍形同舊茄苳聚落的一道防衛牆,然而1895年步月樓之役,目前僅餘步月樓建築,原步月樓所典藏的清代書籍等珍貴文物也一併在戰亂歲月中消失。

1895年,臺灣割讓給日本,六堆民兵決定力抗日軍,當時的茄苳腳庄有完整的城池,有圳溝、城牆、刺竹圍繞,以四座柵門與外連通,而日軍由枋寮向佳冬方向前進,由六堆副總理蕭光明領著全村民眾和六堆民兵一起對抗日軍。

當時日軍從佳冬的東柵門進入,步月樓在東柵門附近,因東柵門的防禦工事堅強,日軍久攻不下,後改變進攻方向,從西柵門及南柵門進攻,然裝備及兵力懸殊,在援軍抵達前即被攻陷。步月樓戰役是六堆抗日戰役最主要的兩個戰役之一,步月樓戰役後六堆抗日的主戰場即移到火燒庄。

12石雲禪寺

石雲禪寺,位在桃園市龜山區兔坑里石雲路338號,地點在山仔腳山塊南側斜面大漢溪支流兔仔坑溪谷中,海拔約220公尺。清代時期為龜崙社後方之地,因名社后坑。在早期此處因生產木炭而改稱「炭坑」,日治時期因諧音而訛為「兔仔坑」。

石雲禪寺後有山形屏風,前庭廣闊,展望極佳,有太師椅的風水格局。明治40年(1907),採石灰礦挖到一塊狀似觀世音菩薩的石頭,請石工雕刻觀世音菩薩神像後,搭一間草茅供奉膜拜,庇佑採礦平安。大正10年(1921),首任住持釋雪凝法師主持寺務,為日本曹洞宗法脈,命名為石雲寺。有另一說法,因為鄰近有石灰坑,所以命名石雲寺。後來於基座後方岩石上刻上佛字。目前石雲寺後方還保留著日治時代的遺跡,石壁上可見大大的佛字,此處還保留洞穴及石桌椅等,不難想像過去僧侶在此打坐念經的模樣。

石雲寺曾入選臺灣歷史建築百景中桃園預選的20名名單。環境清幽雅致,全寺無一佛語對偈,是一大特色。廟埕有「山水有靈」、「紀念碑」兩塊石碑,係日治時期桃園縣籍名書法家鄭永南所書,為廟方重要文物之一,相當具有歷史意義。

參考資料:

龜山區公所、桃園觀光導覽網-石雲步道 https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/travel/attraction/1610

石雲禪寺總幹事劉孟嘉導覽整理

12蘆洲李宅「半樓仔」

蘆洲地勢低平、近河臨潮,長年受淹水威脅。為了讓水有路、人能上移,地方逐漸形成一種獨特的建築回應──「半樓仔」(即屋內的夾層閣樓),需要時可迅速把人與物資抬高垂直式避災,成為淡水河下游住屋的日常智慧。這種「居高避險」的避災思路,不只見於個別宅院,也是一種普遍的社會性選擇。

關於這種高起的住居形式,日治時期的人類學家伊能嘉矩在《大日本地名辭書》記有「樓仔厝庄」之典故:蘆洲東北一帶因近在河畔,為避免淹水而興建「樓屋」,因而得名;臺北州議員石坂莊作在1920年代的田野調查中亦指出,這是水鄰聚落常見的「高腳屋」變形,本質即為防洪之設計。這些早期記錄把「樓仔厝—高腳屋—防水」的歷史脈絡勾連在一起。

在這樣的環境與觀念下,蘆洲李宅成為最具代表性的實例。蘆洲李宅是兌山里家在蘆洲的支派之住宅,宅院約建於19-20世紀之交,座落在沼澤遍布的南港仔地帶,即蘆洲西北。建築本體採花崗岩厚牆、牆面至今仍可見洪水線;半樓仔設在正身各角,平日儲物,遇大水即作臨時避洪空間。護龍雖無半樓仔,但會在大梁預置圓木,洪時鋪板抬高家當與行走動線,與半樓仔功能互補。重要的是,半樓仔不是豪宅專屬,地方耆老回憶「古早厝上頭攏有一個半樓仔,颱風來就上去躲水」,顯示它曾廣泛存在於蘆洲民宅中,構成社群層級的避災常識。

半樓仔之外,抬高臺基同樣是關鍵策略:在低濕盆地,民宅往往先砌高石堡平臺再起屋,有時基座高度可達約1.5公尺;清末大稻埕臨河街屋亦普遍採「臺基高於路面」與多階踏步,將水位經驗內化為空間刻度。這些工法共同說明:淡水河下游的人們,並非單靠擋水,而是在住屋尺度預留「向上」的彈性,把洪水的節律轉為可操作的建築語法。

總結來看,蘆洲李宅的半樓仔是環境壓力下的在地發明:以夾層/閣樓的輕量結構,串接大梁、臺基與內部動線,形成「平日儲物、災時上移」的韌性機制。從「樓仔厝」的歷史記載,到李宅的具體做法,再到地方普遍的基座抬高,半樓仔凝聚了淡水下游居民與水共處的生活智慧——簡單、務實、且能長年奏效。

12蘇萬利古厝

蘇家開臺祖為蘇季星,祖籍是福建省泉州府安溪縣湖頂橫山鄉人,其輩分次序為「季、肇、基、奕、世、卿、侯、錫、程、雲」,於乾隆50年間(1785年),隻身來台居住鶯哥橋子頭(現今鶯歌二橋里)。並娶王氏為妻,後因同船同鄉劉仕祿邀請前往溪南發展,主因當時呂姓墾戶要搬走,故劉氏希望蘇家頂下,初期兩家尚能和睦共處,但後因土地糾紛交惡,以致祖先交代後來子孫互不往來與通婚。由於平地多被劉、林等家族開墾,故轉往內山植茶、製腦。蘇家產業與土地多在溪南以外,包括橫溪山區、鶯歌中庄、礁溪、阿四坑、打鐵坑等處。四房後代蘇力(蘇馬力)於1896年日軍接收北臺之際,與侄蘇俊、陳小埤共組義軍,並先後於隆恩埔、分水崙戰役重創日軍,三人也被稱為三角湧抗日三傑。蘇家迄今已瓜瓞綿綿,親族達三千餘人,在祖厝後代並以純手工日曬麵線著稱。

12配天宮

【出現集數:主場景】

1.阿叔主場景,左殿福德正神即為拍攝家倫被濟公懲罰頭卡在桌底下之場景(本殿無祀奉濟公,係因劇情需求而設),主殿及廟前廣場,亦為劇中常出現之場景。

2.最後一集第60集在廟前廣場文欽問明珠喜歡紅花還是白花,明珠羞答你想太多了!都快要做阿公阿嬤的人了!

13 湖口工業區13 Hsinchu Industrial Park

舊稱為湖口工業區,分成西區與東區,先後於1977年與1983年開發完成,是新竹地區最早的部定工業區。早期主要以食品、紡織、化工、汽車、機械等產業為主,近年隨產業結構轉型,成為半導體科技產業重要的支援基地,吸引多家知名廠商進駐,亦帶動周邊人口流動與多元社區發展。

Formerly known as Hukou Industrial Park, it is divided into West and East zones, and was developed and completed in 1977 and 1983 respectively. It is the earliest designated industrial park in the Hsinchu area. In the early days, it mainly focused on industries such as food, textiles, chemicals, automobiles, and machinery. In recent years, with the transformation of the industrial structure, it has become an important support base for the semiconductor technology industry, attracting many well-known manufacturers to settle in, and also driving the flow of people and the development of diverse communities in the surrounding area.

13cacevakan石板屋遺址

台灣原住民族之住屋,是取自於生活環境中的天然材料,其中排灣族利用石材砌成極具民族特色之「石板屋」。隱藏在牡丹鄉石門村南邊山林間的cacevakan遺址,石板屋羅列分布在舊部落的土地上,大石板上以手工具敲打出的刻痕,訴說著先人的生活軌跡

cacevakan意為「切割石板之處」,係屬排灣族paliljaliljaw群之舊部落,聚落位於竹社溪畔山腰的平緩坡地上。遺址內的石板屋,計有頭目家屋1座,其面積約為100平方公尺,屋前有石板鋪設之平台;一般家屋約有22座,每座佔地面積約50平方公尺。 從步道走進遺址,懷抱著敬畏與感恩的心,共同體會原住民的祖先們,在這片土地上胼手胝足,努力孕育出與自然和諧相處的生命智慧。

13劉成記古厝

劉家開臺祖為劉仕祿,祖籍為福建省安溪縣修善鄉彭厝岩,乾隆五十六年(1791年),時年二十八歲,仕祿攜其父親骨骸與蘇季星、呂姓同鄉一同乘船來臺,並相約未來誰先有成就要互相協助,後蘇氏前往鶯歌發展,劉與呂則在橫溪落腳。仕祿最初以剃頭為業,並託人向林理完提親,但林氏卻以其職業不理想而婉拒,劉遂決定將剃頭用具投入深潭並轉以划船為業,後終獲得林氏的同意將長女嫁給他。而後林女連生七子,子孫綿衍,後逐步往內山發展,並於橫溪上游一帶坪林開闢茶園與稻田,並由大房、二房、四房、七房負責管理相關產業,日後也形成劉成記外厝與內厝。劉家原與蘇家為同船同鄉,劉氏也曾邀請蘇氏前往橫溪發展,惟兩家後因土地糾紛彼此交惡,甚至對後代子孫交代不得與蘇姓往來與通婚。劉家族親已達三千多人,地方名醫劉鉅篆、縣議員劉人傑、鎮長劉文秀均為後裔。劉厝主嗣三太保,置於供桌右側,而祖先牌位位於供桌正央。

13崙子抽水站

1930年烏山頭水庫完工後,因灌溉嘉南平原的水源不足,須尋求額外水源補充,乃建造崙子抽水站,以抽取北港溪河水作為補充水源。抽水設備最初為煤油抽水機,直到1959年申請才改以電力抽水機使用。

崙子抽水站的運作時間為每年下半年。補充水源範圍為為崙子支線47k+251m(新港鄉南崙、北崙)與東石支線47k+748m灌溉區域(嘉義縣新港鄉、六腳鄉、東石鄉),水源最遠有往上游至新港制水閘(42k+993m)處。崙子支線的灌溉面積約191公頃,東石支線則約2,340公頃。

隨著曾文水庫在1973年完工,1974年開始蓄水營運,1975年灌溉制度由三年一作變成三年兩作。由於水源充足,不再需要另尋水源補充,崙子抽水站因而停止運作。2013年水權未辦理展延,同年辦理高壓用電場所申請廢止登記,崙子抽水站正式步入歷史。

13新莊武聖廟

新莊武聖廟創建於清乾隆25年(1760),由貢生胡焯猷所倡建,是北部地區最早也是規模最大的武廟。1853年因漳泉械鬥,毀於大火,1868年重建完成,廟宇也歷經多次修整,迄今已超過260年的歷史,為新莊老街的三大廟宇之一。

武聖廟三川殿門不繪門神,係因關公英勇神武,無需門神保護,改以108顆門釘,門釘原本的用途是為了遮掩門板上的釘頭,現多做為妝飾用。108為九的倍數,九是最大的吉數,此種設計乃是遵循古制的作法。

武聖廟三川殿門平常是關閉的,僅於春秋兩祭會才會開啟,春祭為農曆正月十一日至十五日、秋祭則為農曆六月二十日至二十四日。每年元宵節前後,廟前都會舉辦「擲炮臺」的活動,參加者須配戴安全帽、自備炮竹,向懸吊在十多公尺高、挖有圓孔的鐵筒內進行丟擲,最先投進洞內者獲勝,將可獲得廟方所提供的金牌。

武聖廟的主祀神祇為關聖帝君,並配祀有關平太子及周倉將軍,後殿則是供奉歷代聖賢之牌位,廟中保有許多古匾、石碑及香爐等珍貴文物。民國89年3月8日(2000),廟方新建圖書館文化大樓,並於民107年開設武聖學堂,成立國中課業輔導陪讀班,提供免費的晚餐,並聘請退休教師、大學研究生協助指導課業,也成為關懷地方的佳話。

13梅鶴山莊

原先擔任林本源家族大嵙崁租館管事的林登雲,於清同治8年(1869)興建「梅鶴山莊」,至今已經有150多年的歷史,當時選在面對泰雅族人進出的地點,是十分有挑戰性的,家族需更加團結合作。在林本源家族族人遷居板橋後,林登雲以「林本源商號總執事」為名號做生意,成為大溪望族。戰後及興建慈湖陵寢時期,在前庭及廂房,曾有短暫駐軍。

梅鶴山莊建築內斂、簡樸,特色是開窗較小,幾乎是一個封閉性的內院,房子的正面是燕尾屋脊的「門樓」。進入後有一個中庭,與傳統的三合院不太一樣,是一個防禦性比較高的三合院再加上四合院的組合,建築物的房間較多,內外各有兩條護龍,族親人口眾多,也在現代少見。梅鶴山莊在2004年登錄為歷史建築,2016年文化部與桃園市府推動梅鶴山莊重修工程,預計2021年8月完工,便能完整保存清代時期建築風貌。

13梅鶴山莊

原先擔任林本源家族大嵙崁租館管事的林登雲,於清同治8年(1869)興建「梅鶴山莊」,至今已經有150多年的歷史,當時選在面對泰雅族人進出的地點,是十分有挑戰性的,家族需更加團結合作。在林本源家族族人遷居板橋後,林登雲以「林本源商號總執事」為名號做生意,成為大溪望族。戰後及興建慈湖陵寢時期,在前庭及廂房,曾有短暫駐軍。

梅鶴山莊建築內斂、簡樸,特色是開窗較小,幾乎是一個封閉性的內院,房子的正面是燕尾屋脊的「門樓」。進入後有一個中庭,與傳統的三合院不太一樣,是一個防禦性比較高的三合院再加上四合院的組合,建築物的房間較多,內外各有兩條護龍,族親人口眾多,也在現代少見。梅鶴山莊在2004年登錄為歷史建築,2016年文化部與桃園市府推動梅鶴山莊重修工程,預計2021年8月完工,便能完整保存清代時期建築風貌。

13石碑-修建嘉南大圳記

此為1947年(民國36年)修建嘉南大圳記;係善後救濟總署臺灣分署署長錢宗起所立,詳述重修嘉南大圳幹、支諸水路與烏山頭貯水池堤堰的始末。這次的重修工程,興工於民國35年3月,竣工於次年5月,嘉惠嘉南地區農田水利良多,也是臺灣光復後,百廢興舉的重要措施之一。 碑立烏山頭水庫西口附近,且與前揭「嘉南大圳新建堰堤碑記」並存;猶見西口導水一斷,形成水渦與水柱的奇觀,更知今昔事功的造福綿長。

13蔴竹坑福德祠

本祠所在位置特殊,麻竹坑福德祠的特別之處是它位於雙溪高中的校園內,是少有位於學校內部的神祠,保留原始七面式的石造小土地公廟建築造型。麻竹坑福德祠建於清光緒十八年(1892年),當時是麻竹坑庄的農地,居民為求豐收平安,合資興建此祠,特別的是屋脊刻有毛筆、書卷,代表此處文風鼎盛。祠內供奉的土地公神像原為泥塑,後來因為被賭徒破壞而失蹤,信眾只好重立兩尊石雕像,一尊土地公、一尊土地婆。正因其坐落在校園內,是該校學生每逢升學大考,就會準備包子、粽子級特別以零嘴滿天星來祭祀,寓意繁星上榜。校方每逢農曆初二、十六日,會到此祠上香,中元普渡等節日的慶祝活動時,陣頭也會進入校園。學校的圖書館主任翁靖穎表示,有聽地方人士講此神靈驗,學校有教師祈求調回南台灣,也如願以償。麻竹坑福德祠是一個展現雙溪歷史和文化的景點,也是一個讓人敬佩和感動的地方。

14景美橋

景美橋是景美與新店地區重要的交通要道,在車水馬龍穿梭其中之際,您可曾知道景美橋四代演變的故事呢?讓我們順著景美溪一起找尋昔日的點滴記憶吧!

景美古地名為「梘尾」,述說著一段先民開墾的故事,第一代的景美橋建於清乾隆25年(1760),由郭錫瑠、郭元芬父子所建的木梘水橋,郭錫瑠建造ㄩ型橋面的木梘橋,並將水源引往霧裡薛溪(今景美溪),但常因水勢過大而沖毀,郭元芬於乾隆32年(1767)改為V型底的菜刀木梘,防止行人通行,並以47根木樁架設在溪床作為支柱,設置地點從新店的中興路接到景美街,一直到1908年為止,主要作為輸水的水利設施。而這木梘橋,在新店端稱「梘頭〈水頭、上游〉」,景美端稱「梘尾〈水尾、下游〉」;「梘」、「景」臺語語音同,這「梘尾」一詞,經改字、雅化而成景尾、景美,這也是今日「景美」地名的由來。因此當地人以臺語介紹景美時,總是以「景馬」而非「景美」來稱呼。

第二代景美橋則於1909年落成,是當時臺灣第一座鋼筋水泥橋,從新店快樂旅社旁(寶元路)接景文街,橋面提供人車通行、橋下涵洞輸送水源,為紀念郭錫瑠開鑿瑠公圳命名為瑠公橋。日治時期為了統一管理水利設施,於1907年將瑠公圳、霧裡薛圳及上埤合併組成「公共埤圳瑠公圳組合」,成為水利事業自治團體,同年11月臺北廳長加藤尚治兼任組合管理人,開始瑠公圳整修工程,包括興建景尾溪水道橋、取水口水門、堤堰改造、延長圳路等工程,至明治42年(1909)竣工。迄今瑠公橋橋墩在溪底的遺跡,水位低時仍清晰可見。

第三代景美橋在1963年因河床淤積、橋體低矮影響水流速度,豪雨來時常氾濫成災,決定將瑠公橋拆除改建,興建全長80公尺,橋面淨寬7.4公尺的新橋,橋身兩旁加設人行步道,為傳統的鋼筋水泥橋,由新店順安街接景美景文街,而瑠公圳改採虹吸式水管送水,景美橋遂成為單純的交通橋樑。

第四代景美橋則由於舊橋不符防震及重量承載標準,且橋面狹窄不敷使用再次改建,2009年動工,2011年完工,新橋設計採與麥帥二橋相同的「單跨上承式鋼拱橋」(亦稱斜吊索拱橋),由新店順安街接景美景文街,橋面淨寬15公尺,採人車分道,並規劃連接景美溪的自行車道,造型頗具現代感。

回顧四代景美橋的歷史淵源,下次當您走訪此處時,不妨在橋上駐足,感受昔日瑠公圳的點滴記憶吧!

參考資料:

1.景美地方文史部落格-景美橋的歷史沿革,2008.9.13:https://blog.xuite.net/jingmei.history/twblog1/123340728

2.臺北市文山社區大學:http://www.wenshan.org.tw/index.php/component/k2/item/971-2013-10-31-08-39-20.html

3.公民新聞2017.01.09 景美的開道碑與景美橋:https://www.peopo.org/news/327983

4.文山區志,文山區公所

14林信記古厝

林家祖籍福建泉州府安溪縣歸善鄉,開臺祖為林理完,其先人以「子天有潤士,同登理道家,孝有傳宗本,文章耀世華」作為世代輩延之昭穆。乾隆廿八年(1763年)於溪南尖八角湖一帶植茶,後將鄰近區域闢成茶園而致富。在開墾階段,於大厝四周遍植刺竹,對內保護族人,對外防禦原住民或土匪的攻擊,因而有「竹圍內」林厝的稱呼。30歲時,清廷開放攜眷來臺,於是返鄉請回朱府王爺神像奉祀,並與周氏結縭後回臺定居。其女後嫁於劉家,因連生七子而後成為劉家祖媽,並被記錄在冊。道光十三年(1833年),三峽祖師廟因地震進行修建時,正殿頭對柱為林信記所奉獻,足可見林家對於地方事務的參與和投入,而後祖師廟的修建,林家族親亦慨然捐獻。日治時期,五世林德旺擔任隘勇,並獲得授勳,林進賢、林木欉先生則多次當選臺北縣議員。二百餘年來,林家開枝散葉,族親已達2000多人,其中一系在高雄生產芝麻花生糖,並仍以「林信記」作為商標。

14溪埔寮安溪宮

「蚵殼港」是西港地區百年前的一個舊聚落,庄廟主祀楊府太師。1914年洪水沖毀了聚落,庄廟與宅第皆淹埋在曾文溪河床下,根據日治時期的除戶簿記載,部分居民移居附近的公塭仔等聚落,也有庄民另結新的溪埔寮庄頭,各自新建庄廟。

2003年12月,蚵殼港後代郭國義、郭春暉兄弟回到祖居地蚵殼港的舊址,此地幾乎就在曾文溪的河床上,因為洪水沖毀了村落,附近的河灘地早已沒有生活的痕跡。但在歷經種種神明感應、專家及耆老出面幫忙的奇妙經歷下,深信過去的庄廟就深埋在地底,遂向當時的臺南縣政府文化局、第六河川局申請挖掘。開挖以後,深埋在海平面下0.7公尺處的地基石、廟樑、廟牆、磚石、青斗石香爐與龍柱等文物紛紛出土,挖掘現場一度仿照祖廟外觀將各部分文物及神龕位置重現,舉辦了熱鬧的謝土儀式,邀集公塭、溪埔寮、新港等鄰近村落友宮的神轎、宋江陣助陣,宣示香火的延續,蚵殼港祖廟終於重見天日,並在主神楊府太師指示下將出土文物集中移往溪埔寮。出土文物最初放在溪埔寮安溪宮旁的臨時行館,2010年蚵殼港祖廟與安溪宮合爐及福德正神移駕安座,部分文物在蚵殼港後代等人的商討下移往安溪宮陳列,其他則存放原來的臨時行館。

1914年蚵殼港滅庄,庄民在溪埔寮重建聚落後,分別於庄北、庄南各植榕樹祭水,也向庄廟安溪宮的眾神明許願,若人丁均安,願在每年農曆七月的最後一天舉辦「拜溪王」祭典拜謝溪神。祭溪是慰藉與希望的寄託,同時也能視為先民憂患意識的體現,並在後世成為一種警示。溪埔寮鄉親透過共同的祭祀活動,強化了同庄一體的感受,年年不忘老祖先對大水的擔心、對溪流的敬畏。

14詹公祖廟

詹公祖廟,初建於清乾隆年間,坐落於今桃園龜山兔子坑地區大同路1450巷111號。兔子坑地區為其開臺始祖詹敦仁自閩南泉州安溪移民來臺的發源地,詹敦仁派下員分有七大派,分別為新寨派(移墾樹林、鶯歌,代表人物詹錫富、詹聰明、詹炳昆等知名社團領導人)、五枝頭派(入墾基隆平溪一帶)、芹山派(入墾五股、宜蘭)、湯厝按派(入墾中壢、楊梅,北投詹記德為代表人物)、尾樓派、石獅派(安溪祥華)、草碗派、侯卿派,在北臺各地繁衍出獨特的宗族文化。

祖厝由於年久失修,於民國86年(1997)發起改建,歷經多年,新建兔仔坑詹公祠於民國96年(2007)春落成完工啟用,並成立管理委員會。每年定於農曆正月12日及8月18日舉辦春秋祭祖儀式,表達對祖先感恩追思之情。由於附近詹姓家族每逢節日經常舉辦祭祀活動,因而形成當地居民活動中心,提供了聯誼交流的互動場所,以及民俗考古學家取經之地。

祖廟內有「父子封侯」匾額,其由來係敦仁公次子琲公曾力勸漳、泉兩州府統治者陳洪進納貢歸順,功成不居拒任官職而隱居。南宋度宗咸淳7年(1271),朝廷感念琲公之功,欲追贈為靖貞侯,其子孫認為功在先祖敦仁公而拒受,朝廷加封敦仁公為靖惠侯,琲公為靖貞侯,後人便傳為父子封侯的佳話。

參考資料:

桃園市龜山區兔子坑詹公祠詹公祖廟Facebook https://www.facebook.com/721275051303767/posts/

柑園國中柑仔店 https://www.gyjh.ntpc.edu.tw/app/index.php

廟方輪值後代口述

15公親寮清水寺

公親寮是曾文溪中下游南邊的聚落,在道光年間已有「金協利墾號」進入拓墾。庄廟「清水寺」建立於1958年,主祀清水祖師。清水寺最初位在廟的對面,今日廟地的前身是個食水堀,收集雨水及引圳讓大家食用,1987年清水寺重修才移至於此。廟後西北處有一塊土地,村民稱之為「溪仔底」,可見村子以前曾經在溪之下。河道不時的擺盪,使得公親寮與曾文溪河道有著長期的變動關係。

為了增進民眾面臨災害時的自助及互助能力,水利署自2010年起推動自主防災計畫,藉由輔導與獎勵措施,鼓勵易淹水地區成立社區防災隊。公親寮偶然參加受訓比賽,首次參賽就獲得甲等殊榮。里民自組防災隊,以里長辦公室作為防災指揮中心,具備各式完善的防災用品。平時除了巡視社區、注意水溝是否疏通外,每年還要進行一次防汛演練,以訓練應變及搶救能力。

今日,公親寮已被評選為種子社區,常在庄廟清水寺廟埕展示各種防災用品,為其他前來觀摩的社區示範其成功經驗。有趣的是,1942年,隸屬安順庄的公親寮大字曾被指定參加曾文溪水害預防組合,與今日社區的防災準備如出一轍。當年公親寮防的是從曾文溪沖來的外水,而在上游建了水庫、岸邊又築起連續堤防之際,要防的則是內水淹溢。或許公親寮參與自主防災並非偶然,洪氾信仰中表現出的那些彷彿刻在基因中的警戒心,以及同舟共濟的認同,想必也為他們自主防災的成功默默發揮了作用。

15萬慶巖清水祖師廟

萬慶巖清水祖師廟建於清道光11年(1831),迄今已有191年的歷史,為景美地區最古老的廟宇。相傳在乾隆5年(1740),安溪人由福建省泉州府安溪縣蓬萊山張巖(清水巖)奉清水神師三尊渡海來臺,從滬尾(淡水)溯河而上到梘尾(景美)溪子口靠岸,在河邊興建廟宇供奉。後因溪邊泥沙逐漸淤積,在道光7年(1827)4月遷移現址,至道光11年(1831)竣工。早年景美溪子口是當時臺北往來新店、深坑等地必經的渡船頭,當時車楫舟連、絡繹不絕的往來客旅,也造就此處的香火鼎盛。

清水祖師廟是三開間二殿的格局,殿內屋頂為三川脊形式,正脊與垂脊有剪黏裝飾,廟中的磚雕及交趾燒華麗精緻。從廟的地理形勢來看,廟門的中軸線直對新店筆架山的右山尖,代表文筆聳拔、文運昌隆;而景美溪流逆朝該廟,符應所謂「逆水一杓值千金」,廟中左右分別供奉文昌帝君、助學觀音與關聖帝君、鎏金財神,剛好與此地勢相輝映。

廟內三尊開廟清水祖師神像「老祖、二祖、三祖」均是由福建泉州府安溪縣清水巖奉遷而來,與「門開甘露」匾額、以及道光年間所遺留下來的「石雕香爐」並稱廟中三寶。其中刻有「道光戊戌年,弟子長未」字樣的石造香爐,前後兩側爐邊上方呈現凹糟,使得爐上的刻字「道」字等被腰斬一半,原來是因為早年欠缺磨刀石,鄰近居民拾刀前來該爐上磨,以至爐邊形成平整的波浪狀。

廟裡主祀清水祖師外,也分別奉祀天上聖母(媽祖)、天宮三界(玉皇大帝)、虎爺將軍等神明,每年重要祭典為正月初六清水祖師聖誕。在後殿也有許多尊神將尪仔,包括楊戩、姜太公、純陽祖師(呂洞賓)、保正伯、保正婆等,特別的是廟方於1991年成立保正陣頭,迄今已超過40年。此外,廟旁的文化走廊陳列多幅早年景美地區老照片,可從昔日的影像遙想當年的景況。

廟方也積極回饋社會,不但舉辦獎學金鼓勵在地學子積極向學,也發放白米幫助弱勢家庭,並連續多年榮獲臺北市興辦公益慈善及社會教化事業績優獎,老廟雖然因為重建而無法被列入古蹟,但在景美人們的心中,卻是安定地方的重要力量。

參考資料:

1.景美萬慶巖清水祖師廟網站:https://www.wangingyan.com/about01.html

2.《景星里社區報》,110.1月號

3.今日新聞-20180601跟萬慶巖清水祖師求雨去!這些大神尪仔你看過嗎:https://tw.stock.yahoo.com/news/跟萬慶巖清水祖師求雨去-這些大神尪仔你看過嗎-095053315.html

4.臺北市文山社區大學:https://wenshan.org.tw/index.php/component/k2/item/279-2015-03-23-11-37-19.html

5.景美地方文史部落格-萬慶巖清水祖師廟,2006.10.6:https://blog.xuite.net/jingmei.history/twblog1/snapshot-view/123340796

15陳振記古厝

陳家開臺祖為陳淑夜、陳有餘兩兄弟,祖籍為福建省泉州府安溪縣歸善鄉,於嘉慶年間(1800年)前來溪南發展,並於溪南大尖山下開墾,在努力發展之下,人口不斷增加,而有部分前往內山方向發展,因而有「下塊陳」(本厝)與「頂塊陳」之稱。由於地處山邊,所以常有泰雅族的侵擾,故陳、林兩家常合作防範,也建立較密切的關係。族親迄今已有三千餘人,輩分字號為「寬仁光仕思、佰統慶世益、宗應佛竹秉、廷于功以學,奇卿鼎升恒,茂盛綿昌榮,君臣昭品列,世承澤永興」。陳厝主神為「高帽」土地公,主因是土地公未戴高帽神龕頭部將會低於祖先牌位,對於神明不敬,因此配上「高帽」以高於祖先。此外,民國70年間,由於溪南福南宮(土地公廟)對劉、蘇、林厝較有利,且面向原三峽河舊河道,所謂帶水即帶財之意。而福南宮卻背對陳厝,因此族人共同商議自力興建面向陳厝的福安宮,以改善陳姓後代的運途。

16 竹塹城迎曦門(東門)

16 Hsinchu East Gate (Yingxi Gate)

新竹城原為土造城牆,道光七(1827)年由地方士紳集資興建石造城牆和四座城門,東西南北分別為迎曦門、挹爽門、歌薰門、拱辰門,並在城外挖築壕溝為護城河。明治三十八(1905)年,新竹市區改正計畫擬將城樓和城牆拆除,僅保留東門,以利考古研究。明治四十(1907)年東門圓環落成,城門位於圓環中心,有迎春橋和東門街作為聯絡道路,周圍環繞的下水溝與護城河連通,並種植草木,增添雅致。東門圓環廣場「新竹之心」1999 年興建,2020 年改建,由邱文傑建築師事務所設計。

Hsinchu City was originally an earthen city wall. In 1827, local gentry raised funds to build a stone city wall and four city gates: Yingxi Gate (east), Yishuang Gate (west), Gexun Gate (north), and Gongchen Gate (south). A moat was also dug outside the city to serve as a moat. In 1905, the Hsinchu City Renovation Plan proposed demolishing the city gate towers and walls, leaving only the East Gate for archaeological research. In 1907, the East Gate Roundabout was completed, with the city gate located at the center. Yingchun Bridge and Dongmen Street served as connecting roads. The surrounding drainage ditches connected to the moat, and vegetation was planted to add elegance. The East Gate Roundabout Plaza, known as the "Heart of Hsinchu," was built in 1999 and renovated in 2020, designed by Chiu Wen-chieh Architects.

16市東路日式街屋

【出現集數:53】

1.文慧書局附近,為電影「車頂上的玄天上帝」取景處(舊嘉新旅社場景),有多位原住民投宿處及日興好友莊凱勛騎重機到達處

2.水利會前面為阿叔劇第53集中「躺平族」小如與成功看了牆上賣房1500萬廣告後,討論房價很貴,乾脆不要努力了之處

16斯馨祠

有一座廟的名字相當優美典雅,深深吸引著我想去認識祂~就是新店最古老的土地公廟《斯馨祠》,建於乾隆44年(1779),昔日坐落於新店最早開墾的商店街「店仔街」(民生路86街巷),廟名是取自唐代詩人劉禹錫《陋室銘》中名句「山不在高,有仙則名。水不在深,有龍則靈。斯是陋室,惟吾德馨。」之斯、馨兩字。其意涵,在地耆老認為《斯馨》亦作為《思鄉》(閩南語) 轉化而來 ,表達出從唐山來到臺灣的先民對故鄉之懷念,而斯馨祠的創建、遷移與改建過程,也見證了臺灣經濟文化的發展與進步。

目前我們所看到座落在新店區民生路126之1號南機場B604橋旁的斯馨祠,是2013年11月17日暫厝於此的臨時行宮,原址為環狀捷運南機場所在處,因為捷運線的建置,土地被徵收,與劉記三落厝(啟文堂、文記堂與利記公厝)一同被遷至央北重劃區的中央公園北邊,斯馨祠新建工程預計2024年完工,未來將持續守護這片土地上的居民。

在文化資產保存上,臨時行宮裡仍可見舊廟完整保留於新廟的一側,是乾隆年間用觀音石所雕刻而成,土地公廟旁還保存有乾隆44年(1779)的建廟捐獻碑,依《斯馨牌》捐獻碑中記載,共有85位信士及2家公司集資81兩1錢建廟,可窺見先民開墾大坪林及十四張的居民結構,是地方文史保存的最佳範例。

參考資料:

1.斯馨祠官網:http://14.org.tw/Sixin_History.htm

2.維基百科-十四張斯馨祠:https://zh.m.wikipedia.org/zh-tw/十四張斯馨祠

16湖山製片廠

玉峰影業湖山製片廠,坐落於鶯歌區中湖街344巷20號。民國46年(1957),畢業於日本明治大學政治經濟系的林摶秋,因日籍導演批評臺灣電影業落後日本三十年,決心振興臺灣電影,提升臺語電影的製作環境,於是先成立玉峰影業公司,並將自家位於鶯歌中湖里的嘉美牧場原址設置湖山製片廠。

民國47年(1958),湖山製片廠完工,佔地10多甲,片廠仿東京寶塚製片廠設計而成,有攝影棚及技術館,館內有洗印部、錄音室、剪接室以及數間教室、餐廳、學員宿舍等,並引進在日本學習的技術及專業器材,邀請昔日在東寶的同事前來指導,從拍攝、沖印到後製都能獨立完成。設立演員訓練班,以類似電影學校的規格訓練演員,先後招募五期演員及攝影、燈光、廠景設計等技術人員的培訓。知名演員如張美瑤、凌雲都曾在此受過訓練。住在附近的長輩,也還有來片場看明星拍片的記憶。

林摶秋創立湖山製片廠的初衷,是希望以最新的技術與思潮,奠定臺灣戲劇、電影藝術的基礎,並打開臺灣人對電影產業的眼界。民國60年(1971),因臺語電影整體環境式微,林摶秋作出結束玉峰影業公司的決定。結束初期製片廠還有租給其他劇組拍攝使用,後來長期租給一般工廠。至於教室、宿舍還有一大片的廠區,也就逐漸荒廢。

參考資料:

維基百科林摶秋 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%9E%97%E6%91%B6%E7%A7%8B

開放博物館/林摶秋導演專題 https://openmuseum.tw/muse/exhibition/55a190ce56a5e7cb050505139f263cb3

台灣大百科全書/林摶秋 https://nrch.culture.tw/twpedia.aspx?id=21129

17 舊新竹州圖書館

17 Old Hsinchu State Library

新竹州圖書館,1925年開館,由建築師宇敷赳夫設計,位置連貫鄰近的東門城圓環廣場、新竹護城河、新竹市役所與新竹州廳。圖書館使用至 1982年,新光人壽從新竹縣政府購買以拆除作商業大樓,受新竹市政府阻止。今列市定古蹟,2020年9月末重新開放,以咖啡館作活化。

The Hsinchu Prefectural Library, opened in 1925, was designed by architect Takeo Ushiki. Its location connects the nearby Dongmen City Roundabout, the Hsinchu moat, the Hsinchu City Hall, and the Hsinchu Prefectural Government Building. The library was in use until 1982, when Shin Kong Life Insurance purchased it from the Hsinchu County Government to demolish and build a commercial building, a plan blocked by the Hsinchu City Government. Now a designated municipal historic site, it reopened in late September 2020, revitalized with a café.

18 新竹市役所(新竹市美術館)

18 Hsinchu state City Affair (Hsinchu City Art Gallery)

新竹市役所,1920年(民國九年,大正九年)建成時,為新竹街役場辦公廳,1930(民國十九年,昭和五年)因新竹街升格為新竹市而改為新竹市役所。現為新竹市美術館,並於2001年公告為新竹市定古蹟。

The Hsinchu City Hall was originally built in 1920 (the 9th year of the Republic of China, the 9th year of the Taisho era) as the office of the Hsinchu Street Office. In 1930 (the 19th year of the Republic of China, the 5th year of the Showa era), it was renamed the Hsinchu City Hall due to the upgrade of Hsinchu Street to Hsinchu City. It is now the Hsinchu City Art Museum and was designated a historic site of Hsinchu City in 2001.

18中湖里鎮福宮

中湖鎮福宮土地公廟,坐落於中湖前往桃園要道大湖路大湖橋頭,鶯歌溪流經土地公廟的前方,臨近金包珠游家聚落。在土地公廟右側有一塊石碑,記錄早期捐款建廟先民的姓名及金額,立碑年代為清光緒丙戌年冬,即光緒12年(1886)。依據廟旁梁柱上石碑紀錄,歷經民國53年、55年、67年、97年、102年多次修建成現今的規模。

鶯歌溪源自桃園市龜山區兔子坑山區,向西南流經中湖、鶯歌市區匯入大漢溪。早期先民就是沿著鶯歌溪開墾,發展成大竹圍、圳子頭坑、金包珠、余厝、曾厝等聚落。鶯歌溪流進大竹圍至中湖這段流域,河濱種植水稻,丘陵地則是種植茶葉,面積達百公頃,茶葉曾為當時的重要經濟作物。

中湖街在日治時期就已經相當發展,在產業方面有製茶工廠,在教育方面昭和5年(1929)就設立有漢文書房(中湖國小的前身),在農業組織方面有產業組合利用工廠、集會所、派出所等,而通往桃園的主要道路就是大湖路。中湖鎮福宮土地公廟坐落在大湖路要衝、鶯歌溪畔,保佑著歷代先民在大湖庄的開墾、生息,見證了中湖街的發展與演進,是中湖地區重要的民間信仰中心之一。

18清木屋旁小巷子

【出現集數:2、5】

1.磚造牆處為文欽明珠小時候(第5集)及高中時約會(第2集)地點。

2.木造車庫為生命捕手杜樂生之秘密基地~車庫(劇組特別搭設)

18開天宮

位於「新店路」及「新店後街」交會處,現今的「新店國小」路底,有一座威靈顯赫之古廟,名為「開天宮」。是新店地區最古老的廟,草創立於清乾隆16年(1751),原名「開天盤古帝王祠」,是當初闢建瑠公圳時,祈求磐古大帝神力保佑水圳工程順遂而興建的。

開天宮建築地盤依畏佇立於山岩石壁之上,緊鄰著新店溪畔。宮殿樓體與石盤緊緊相倚,行走於樓層樓梯間觸目可見石壁與建築巧思設計結合之自然景觀。再往地下五樓石基走,臨溪畔處有一市定古蹟「瑠公圳引水石硿」屬大坪林圳一支。

根據國家文化資產網引述:清領時期於雍正、乾隆年間,今臺北市大安區這一帶的移民增多,臺北盆地興起水田化運動,農業生產的方式也由看天吃飯的埤塘蓄水灌溉,發展為開築水圳引水灌溉的水利工程,以提昇稻米產量。

乾隆5年(1740)大臺北地區水圳開發之先鋒郭錫瑠父子為開鑿圳道,創「金順興」墾號並集眾開鑿水圳,直到乾隆25年(1760)完成,當時稱為「金順興圳」。後乾隆30年(1765)因一場洪水重創水圳工程,便由其子郭元棻重修水利,並將圳頭設在今碧潭,另闢下埤大圳到景美溪。而目前的瑠公圳包含了霧裡薛圳、原瑠公圳、大坪林圳三大系統,「瑠公圳引水石硿」屬大坪林圳一支,先是有郭錫瑠自乾隆18年(1753)引清青潭水至新店溪時設置大陂,製造高低落差攔水入圳,引水路線行經開天宮至新店後街,此路線便是引水石硿前身,乾隆三十年(1765)由蕭妙興率同大坪林五莊墾戶完成大坪林圳所有圳道,將石硿開鑿完成,主要為新店一帶之農田水利灌溉水源,但長年以來,大坪林圳攔水壩取水口遇風雨即毀情形嚴重,故於民國36年(1947)興建大豐抽水廠,裝設抽水機抽取新店溪溪水,解決取水問題,原圳頭取水功能不再,石硿亦失去其用途。

市定古蹟審議其建築工程意義:直接在山崖岩石層上以人工穿鑿作為取水口,既無現代工程技術的援引,又無官方人力、財力的奧援,誠屬不易。

19 新竹州廳

19 The Shinchiku Prefecture government building

新竹州廳始建於1925年,1927年11月26日舉行上梁後啟用,1932年再擴建入口門廊部分,作為新竹市政府辦公廳舍至今。新竹州廳採西洋建築風格,為二層樓加強磚造建築物,地板與橫梁主要使用鐵筋混凝土,兩個坡式斜屋頂由木屋架組立而成,屋面材料使用日本黑瓦。

The Hsinchu Prefectural Government Building was first built in 1925 and opened to the public on November 26, 1927, after the roof beam was raised. The entrance porch was expanded in 1932, and it has served as the Hsinchu City Government office building ever since. The building adopts a Western architectural style, being a two-story reinforced brick structure. The floors and beams are primarily constructed of reinforced concrete, and the two sloping roofs are formed by wooden trusses, with Japanese black roof tiles used for the roofing.

19余厝

余厝位於鶯歌中湖里,地處鶯歌溪東畔,隔著鶯歌溪與曾厝相望。因余姓族人聚居而得名,在鶯歌是頗大的家族聚落。

在余厝有一座非常壯觀的三層現代式公祠余家公祠,三樓供奉神明,二樓供奉余氏歷代祖先,一樓青陽廳作為公祠神明祖先文物史館,珍藏余氏文物對聯與青陽祖厝家鄉風景,以及渡臺鶯歌崁腳余家家祠舊照。

在青陽廳中的簡介提及,余氏來臺祖先光約公於清康熙57年(1718)生於福建省泉州府安溪縣龍興里九車青陽鄉,乾隆5年(1740)隻身渡海來臺,於今桃園內壢區(昔稱崁仔腳)墾荒拓基及綿延子嗣。後人於嘉慶25年(1820)遷入新北市鶯歌區中湖里崁腳地區。

鶯歌汪洋居的建造人余海 正是出身余厝,於大正5年(1916)繼承父親的碾米廠,後來轉型經營米業盤商「余合興」字號,將鶯歌米賣到中國大陸及日本等地,藉由稻米加工的大盤交易而致富。昭和3年(1928),擔任鶯歌庄協議會第五屆協議會員。為了經營事業之便,余海 從中湖余厝搬遷到現在文化路上,並以余海 名中的「海」字為根據,藉以「汪洋即海」為名興建汪洋居,於大正7年完工,當時是鶯歌地區第一座洋樓,具有代表當地經濟發展的重要指標。

余家從一人渡海來臺,現今早已開枝散葉,族親每年定期團聚祭拜,感念神明及祖先的庇佑。

參考資料:

楊國龍,《鶯歌聚落變遷史》,新北:社團法人新北市環境文教協會,2020。 維基百科鶯歌汪洋居 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%B6%AF%E6%AD%8C%E6%B1%AA%E6%B4%8B%E5%B1%85

台北縣鶯歌國小鄉土教學網站 https://sites.google.com/a/mail.ykes.tpc.edu.tw/local_lang/xiang-tu-de-tu-2

19梅鶴山莊

原先擔任林本源家族大嵙崁租館管事的林登雲,於清同治8年(1869)興建「梅鶴山莊」,至今已經有150多年的歷史,當時選在面對泰雅族人進出的地點,是十分有挑戰性的,家族需更加團結合作。在林本源家族族人遷居板橋後,林登雲以「林本源商號總執事」為名號做生意,成為大溪望族。戰後及興建慈湖陵寢時期,在前庭及廂房,曾有短暫駐軍。

梅鶴山莊建築內斂、簡樸,特色是開窗較小,幾乎是一個封閉性的內院,房子的正面是燕尾屋脊的「門樓」。進入後有一個中庭,與傳統的三合院不太一樣,是一個防禦性比較高的三合院再加上四合院的組合,建築物的房間較多,內外各有兩條護龍,族親人口眾多,也在現代少見。梅鶴山莊在2004年登錄為歷史建築,2016年文化部與桃園市府推動梅鶴山莊重修工程,預計2021年8月完工,便能完整保存清代時期建築風貌。

【2016年文化部與桃園市府推動梅鶴山莊重修工程,預計2021年8月完工,便能完整保存清代時期建築風貌。-方文樹、林炯任】

19清木屋(樂樂診所)

【出現集數:6】亦為生命捕手主場景

1.文欽站在紀婦產科前回想清水嬸(背景為清木屋圍牆)

2.第6集阿峰美秀夫婦晚上躲在清木屋前偷看文欽明珠舊情復燃,美秀懷疑有婦之夫明珠出軌)

3.阿叔幕後花絮中家倫要「壞壞」時拿著衛生紙及筆電,坐在桌前(清木屋第11桌)被濟公附身制止。

4.生命捕手拍攝主場景(樂樂診所),杜樂生、梁美珊、葉宇恩、周傑克的家,拍攝取景處有騎樓、大門、候診室、診察室、手術室、飯廳、廚房及二樓美珊、傑克房間

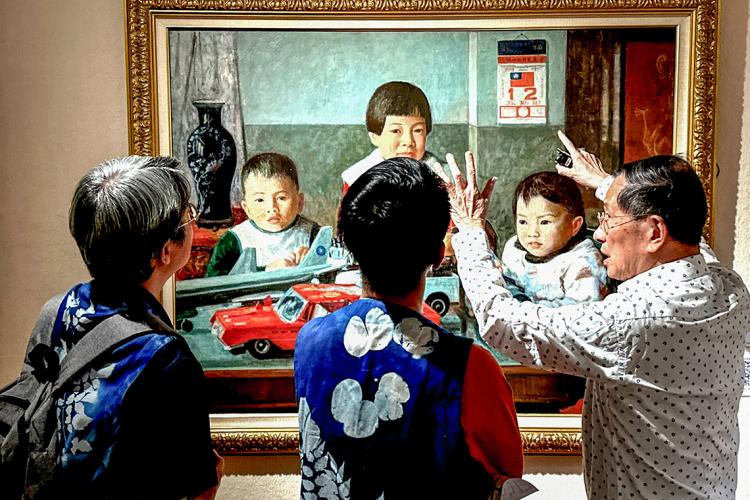

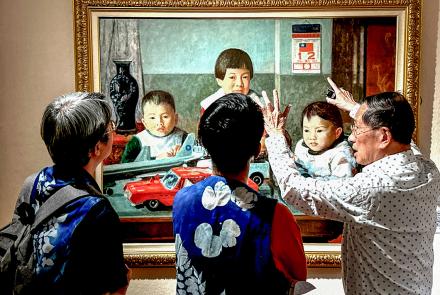

2-1李梅樹紀念館

李梅樹(1902–1983)是臺灣現代美術的重要奠基者之一,畢業於東京美術學校西洋畫科,擅長寫實風格的油畫,亦精通水墨與素描。他不僅是畫壇巨擘,更積極參與藝術教育與地方公共建設,尤其主持三峽祖師廟重建工程,將廟宇打造為融合傳統工藝與現代美學的東方藝術殿堂。李梅樹的創作歷經外光寫實、本土鄉情到晚期的光影自然,風格多變卻始終關懷土地與人文。

為紀念其藝術成就與貢獻,三峽設有「李梅樹紀念館」,館內展示其油畫代表作、素描手稿、畫具與生活器物,並可見他自幼展露的繪畫天賦。紀念館亦結合祖師廟導覽,介紹其對美術教育與寺廟藝術的深遠影響。走進館內,不僅是走進藝術家的生命歷程,更是感受臺灣美術史與在地文化融合的最佳起點。

2-2三峽祖師廟

三峽祖師廟,原名「三峽清水祖師廟」,不僅是當地信仰中心,更是一座融合美學、歷史與文化的藝術殿堂。由李梅樹大師主導重建,他秉持「像西方百年教堂一樣慢慢蓋、好好蓋」的理念,邀集眾多藝術家如台展三少年林玉山、陳進、郭雪湖等,共同創作雕刻畫稿,與匠師們合作,將廟宇轉化為台灣美術史的縮影。祖師廟內雕刻題材極為豐富,光鳥類就有百種以上,包括李梅樹筆下的紅嘴藍鵲與象徵吉祥的「百鳥朝梅柱」。此外,還可見多種動物、吉祥獸與水族生物,猶如一座雕刻動物園,讓孩子們能從「尋寶」中學習民俗文化與美學涵養。祖師廟以其細緻雕刻、多元題材與教育價值,成為深具文化魅力與藝術價值的地標,也是傳統與創新完美交融的代表。

20嘉南大圳舊曾文溪渡槽橋

八田與一規劃的嘉南大圳,南北導水幹線橫跨了七處溪流,因而必須興建七座渡槽橋,曾文溪渡槽橋便是其中規模最大且最長的一座。在日本著名橋樑設計師增田淳的巧思下,採用了華倫式桁架設計,鋼構桁架支撐的橋體下部為讓圳水通過的箱涵,上部的橋面板則可行人車。自1929 年完工後,肩負了重要的灌溉與交通運輸功能。

1930年曾文溪的計畫流量(河川可通過的可能最大洪水量)為每秒5,500立方公尺,若以實物比喻,等於一秒鐘有275輛載著20立方公尺貨物的卡車通過。自2013年迄今,曾文溪渡槽橋經過的河段採用的百年期距計畫流量已經上修到每秒12,450立方公尺。換句話說,依目前的防洪需求及氣候水文條件預估,可能百年內的某一天,一秒會有660輛同樣的卡車通過。

2012 年嘉南水利會(今農田水利署嘉南管理處)想要汰舊換新,花了三年興建新渡槽橋後,失去功能又不符防洪標準的舊渡槽橋,便面臨了被拆除的命運。水利署與臺南市水利局、文資處展開了一連串討論,不斷在文資保存與生命財產安全問題間反覆折衝,研議兩者雙贏的機制。最後,終於達成現地保存的共識,渡槽橋被指定為市定古蹟,僅將南岸橋頭敲除,以降低通洪瓶頸。曾文溪舊渡槽橋未來將會活化再利用,規劃地景公園,作為防洪治理與古蹟永續共存的典範。

從水歷史的角度來看,渡槽橋的保存意義不僅在於橋樑本身,更在於它呈現了曾文溪人與水的各種關係長期連動的結果。日治時期的帝國工程師開始從資源的角度看待曾文溪,成就了遍佈整個平原的嘉南大圳系統。為了維護大圳的運作,曾文溪的測量與防禦工事就此展開。防洪工程與被保護的大圳確保了嘉南平原的經濟與社會發展,進而用水需求促成曾文水庫的興建。另一方面,在快速發展及極端氣候的背景下,也讓防洪標準被越提越高,大圳的關鍵部分才成為治理河川的阻礙。百年治水的起點,在百年後卻反而成了防洪的障礙,恐怕不能只歸咎於氣候變遷的單一原因。如此峰迴路轉、橫跨百年的水文化故事,值得官方與民間一起反思過去並共筆曾文溪未來的對話起點。

20太平宮

「太平宮」座落於碧潭橋西畔大坪頂,亦名「大坪頂開漳聖王廟」,始建於清嘉慶12年(1807),主祀「開漳聖王-陳元光將軍」。陳元光,河南光州固始人,生於唐高宗顯慶2年(657),隨父入閩平亂有功,且上書朝廷創置漳州,其後大力建設漳州,築圳墾荒囤田、興學教化治民,於睿宗景雲2年(711)潮州叛亂中以身殉職,鞠躬盡瘁。其後受封「開漳聖王」為漳州百姓之守護神。

清乾隆末年,漳州人入墾公館崙以下的安坑溪流域,形成「外五張聚落」。入墾之初,埔荒林密,篳路藍縷以啟山林,為祈求風調雨順、消弭瘟疫,乃迎開漳聖王香火奉祀於暗坑。然開墾有年,因乏水灌溉,十作九荒不能成田,直到嘉慶6年 (1801) 外五張庄永豐圳、安坑圳等水利灌溉系統全部完成後。庄民感念聖王之庇祐,於嘉慶12年(1807)由張馥元、吳以文、曾合記、王三才、廖仁記、林榮水、游源昌、范清科等八人集資,向原住民購得安坑庄赤塗崁湖底浮洲荒埔山番園等地段,闢建「太平宮」,並自大嵙崁(大溪)埔仔頂粟仔園迎奉開漳聖王鎮殿,成為安坑外五張庄(包括:頂城、下城、柴埕、公館崙)的信仰中心。

咸豐3年(1853)漳泉械鬥,太平宮遭大坪林之泉州移民襲擊、燒毀並奪走神像,後於清同治6年(1867年)重建。到了日治昭和12年(1937)時,日本政府推動皇民化運動,企圖廢止臺灣寺廟,改奉日本神衹,地方人士為了護廟將太平宮更名為「碧潭寺」,迎奉觀音佛祖,讓太平宮香火方得保存。

民國34年(1945)日本戰敗,國軍部隊進駐太平宮作為營舍,管理人王水柳將各神明金身迎至其祖厝暫時奉祀,幾經交涉,部隊於民國36年(1947)撤退。之後於民國38年(1949)、民國50年(1961)、民國84年(1995)歷經三次重修,太平宮建宮至今217年歷史,雖經風霜,更見雄偉。

參考資料:

1.太平宮官網:http://www.tpg.org.tw/

2.太平宮沿革碑文,太平宮內。

3.臺灣記憶-《新店市誌》,2006:https://tm.ncl.edu.tw/article?u=006_002_0000690563

4.新北市客家民俗信仰館-新店太平宮:https://www.hakka-beliefs.ntpc.gov.tw/files/15-1001-3429,c305-1.php

實際訪談:太平宮總務謝國淵先生

20黃小兒科(紀婦產科)

【出現集數:主場景】

阿叔主場景,清水嬸、紀明珠及夏玟莉的家,原為黃小兒科內科診所,醫師黃純垣辭世後醫院便停止營業,由黃醫師之子黃守信繼承,阿叔劇組接洽協助整理修繕後作為拍攝戲劇用,一樓為診察室及病房,二樓為客廳、廚房餐廳、清水嬸房間,三樓為紀明珠及夏玟莉房間,第10集劇中家倫裸身洗澡被夏玟莉誤闖之浴室亦在此。

21 新竹城隍廟

21 Hsinchu City God Temple

新竹都城隍廟於1748年完成。淡水廳治(即今日之中央商場、中央市場、土地銀行、三角建國公園、社教館、中正台、體育館停車場、郵局等全部包含在內)遲至1756年才完成。是台灣發展史上先建城隍廟再建政府治所唯一的例子。經推算,新竹都城隍廟在1747年農曆2月17日開始起造,次年(1748年)農曆8月16日落成,同年11月29日城隍爺安座。初期依例為縣城隍,顯佑伯。

The Hsinchu City God Temple was completed in 1748. The Tamsui Prefectural Government (including today's Central Shopping Mall, Central Market, Land Bank, Sanjiao Jianguo Park, Social Education Center, Zhongzhengtai, stadium parking lot, post office, etc.) was not completed until 1756. It is the only example in Taiwan's development history where a City God Temple was built before the government seat. It is estimated that construction of the Hsinchu City God Temple began on February 17th of the lunar calendar in 1747, and was completed on August 16th of the lunar calendar the following year (1748). The City God was enshrined on November 29th of the same year. Initially, it was the county City God, known as Xianyoubo.

21日興宮

三城的日興宮與二城的潤濟宮均為安坑內五張庄之信仰中心。日治前的三城是安坑內五庄最大的聚落,也是內五張庄的中心,日興宮的信仰重要性可見一班。日興宮始於清嘉慶年間 (1796-1820)漳州詔安廖氏來臺拓墾三城之先民共十八股人氏,由原鄉迎奉「謝府元帥」與「開漳聖王」來臺。嗣後於道光30年 (1850) 建廟於三城之三湖,並定名「日興居」。日治昭和元年重建,並改為現名「日興宮」。

日興宮所祭祀的謝府元帥與開漳聖王,除了是拓墾先民心靈寄託、能保佑五穀豐登、四境平安等一般守護神的功能外,祂亦有「防番」的傳說與作用。安坑地區為早年泰雅族原住民活動範圍,漳州先民入墾自然形成漢人與原住民間的緊張對峙。(註1) 墾民面臨著泰雅族出草的威脅,便將信仰寄託於原鄉迎奉的「開漳聖王」及「謝府元帥」,因此相傳安坑三城的先民工作、耕作前每每須先祈求「謝府元帥」與「開漳聖王」,得到「聖筊」後方得順利不受「番害」。(註2)

民國34年二次世界大戰結束,日本戰敗,將臺灣、澎湖歸還中華民國。因當時國軍無營地,遂據廟為營,自民國35年起,香火禁絕,直到民國50年後 便逐漸傾廢。後經地方人士廖心廣等率鄉民義修,以募款方式復建。當年廣達香董事長廖心廣先生再從鹿港迎「關聖帝君」回正殿右側奉祀。當時正殿主神「謝府元帥」,右殿「關聖帝君」,左殿「開漳聖王」。安座於民國53年10月23日,作醮慶祝,奉豬公敬神,當初安坑三城,大約六、七十戶,幾乎每一戶豬公一隻,誠致敬意。(註3)

民國62年,安康路拓寬,原廟址成為路基用地,日興宮遂遷至原廟後方山坡的現址易地重建。民國65年動土,74年安座落成,但後續的整建直到民國85年始完成今貌。(註4) 至於舊址仍存的部分廟體,正面臨接安康路,則改成供奉土地福德正神的偏殿,入內沿著室內樓梯扶搖而上可至廟前廣場。

【註釋】: