大溪黃安邦墾號家族,祖籍福建省泉州府晉江縣,渡臺祖12世黃可麟,於康熙53年(1714)至淡水八里坌經營船郊。至15世黃龍藍(龍安)傑出,與二弟黃龍松、三弟黃龍蕙合力營「德春行」商號。其為人疏財仗義,為淡北五鎮六十三莊之民所推重。咸豐9年(1859),爆發大規模的漳泉械鬥,艋舺泉籍商人向滬尾(淡水)的黃龍安求援。黃龍安率眾數千人,連夜趕赴,大破芝蘭堡(士林),擊敗士林漳籍領袖潘永清,拂曉至艋舺,漳人倉皇離去。而後黃龍安家族移居艋舺。 (註1)

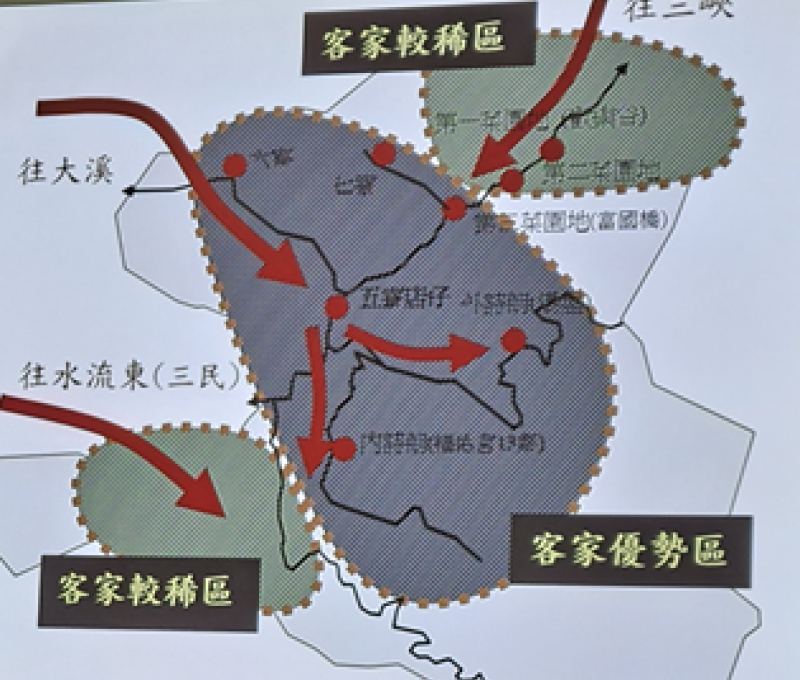

黃龍安家族舉家遷往艋舺後,因台灣開港通商(1860年),外商(洋行)進駐基隆、淡水,經營鴉片的進口,當時英國寶順洋行的陶德和買辦李春生,帶頭發展北部地區茶葉和樟腦的出口。加上臺灣航運多由外商輪船公司壟斷,原有船頭行的帆船(戎客船)運輸業務,被外商輪船所取代,行郊勢力大受影響,黃龍安經營的船頭行「德春行」也受波及。於是在同治四年(1865年),家族響應淡水同知陳培桂,開墾三峽、大溪一帶,取得「黃安邦」墾照,結合鄉人700多戶一起前往開墾,砍樟腦、種茶葉,至此定居烏塗窟(今大溪永福地區)。(註2)

同治7年(1868)正月,先進駐三角湧,三月完成商討研議,準備開墾事宜,到了七月,逼進山區,駐紮隘民防守,十二月,劃分股份、認股及訂定契約。黃龍安跟306個墾戶在三峽祖師廟誓師後出發,開墾大業於是展開。(註3)

當時因三角湧屬原住民(泰雅族)地盤,族人常下山「出草」,官方治亂乏力。是故黃龍松乃夜宿艋舺龍山寺,祈求觀音佛祖指點迷津。是夜,觀音佛祖託夢對他說:「無廟不成庄,東邊縛一虎,南邊築一城,生番自平矣!」於是在同治8年(1869)自艋舺龍山寺朝香刈火,在墾地建立「龍山寺」,並從唐山迎接觀音佛祖來安坐鎮殿。後謝虎豹投靠,見其英勇,黃龍松命防守東邊,故有虎豹坑之名。又有黃阿城最精槍法,命守鳥嘴尖。無論土匪或原住民來犯,均鎩羽而歸,烏塗窟地區居民從此安居樂業。(註4)

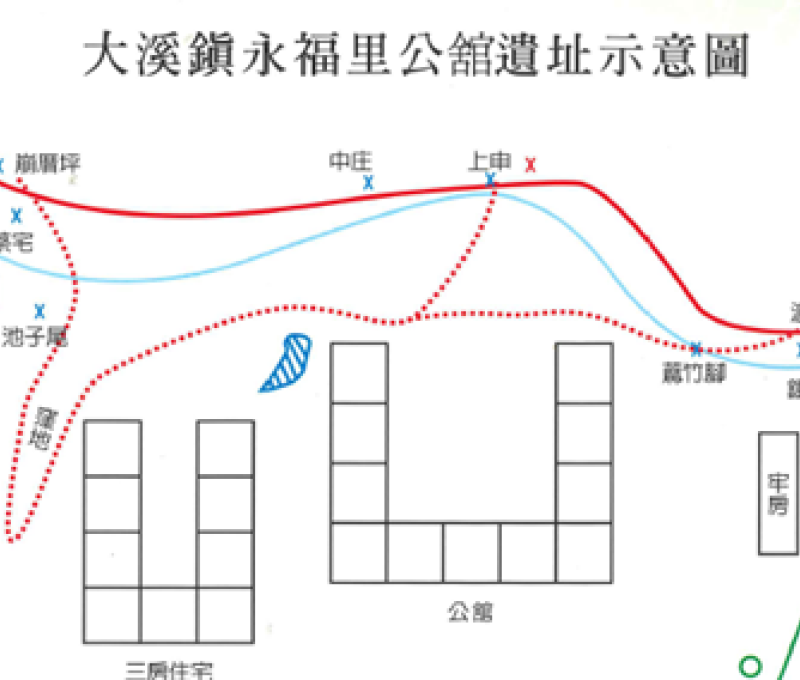

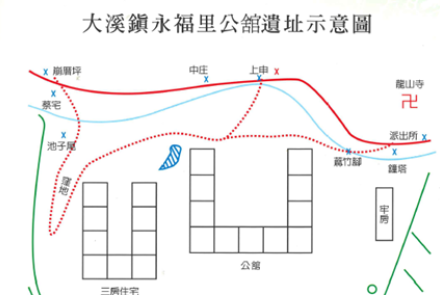

當時管理這麼大產業的黃安邦墾號「公館」大厝,就設在永福龍山寺的對面過溪那片平坦之地,面積達數甲,現在則長滿林木荒草。當時的「公館」大厝,除了居家生活、辦公管理之外,更設有監獄、學堂、倉庫等。可以裁判收押庄民犯人、教育鄉民子女、收租建設地方、維護地方治安等,公館儼然為烏塗窟的地方自治中心。黃龍松先生,冀求此地能永續經營,遂命名本地為「永福莊」,取其「福者德之積也,永者記之善也。」(註5)

1895年乙未戰役7月13日-15日的分水崙戰役中,烏塗窟則由黃安邦墾號二房黃龍松長子黃源鑑(1850~1905)率領一千多人,配合三角湧蘇力和大嵙崁江國輝的義軍,合擊日軍。經三日激戰,7月15日黃源鑑左臂受傷。日本援軍從龍潭來援,被圍困的日軍從娘子坑經尾寮突圍和援軍一起佔領大嵙崁。7月22日,日軍從大嵙崁回攻,採取報復性掃蕩,從大嵙崁一路經烏塗窟、三角湧,土城的房屋均被焚毀。包括烏塗窟的龍山寺和黃安邦公館大厝等。黃源鑑不得不含悲化裝成漁夫潛赴廈門。但他仍時懷故土之憂,曾賦懷臺詩如下:「樁樹凋零思慘烈,完名願載復時天。自經兵燹流離後,不薦頻繁已四年。」後來,黃源鑑在1905年病逝於廈門,享年55歲。(註6)

因黃家參加抗日,日本政府懷恨在心,採取報復行動,焚燒公館房舍,後來在土地調查時,被沒收大租權(土地經營權),此舉對黃安邦墾號的打擊很大。(註7)

【註釋】:

(註1) 資料來源:國家圖書館 臺灣記憶 https://tm.ncl.edu.tw/臺灣歷史人物小傳—明清暨日治時期,國家圖書館。 民國92年12月頁碼:610《臺北市志》人物志,頁59。)。 藍博瀚,《大溪永福地區的發展及黃安邦墾號族裔探究》演講PTT,2025年3月19日。

(註2)吳佳芸,《清代武質家族的社會流動—以黃龍安家族為例》,P.113。

(註3)參考林烱任老師口述。以及謝維修著,《永福風華》,財團法人桃園縣大溪鎮龍山寺出 版,民國99年3月,P.9~P.10,2010.3。

(註4)《永福風華》P.32,2010.3。

(註5)《永福風華》P.10,2010.3。

(註6)轉引自藍博瀚的演講PPT,以及《永福風華》P.52。

(註7)《永福風華》P.52~P.53