六人公(陸姓公)位在三峽民生街(喜臨門餐廳)旁,起因是清朝因甲午戰敗割讓台灣與澎湖給日本,台民自發組成保衛家園反抗的事件。林成祖,三角湧街橫溪坪林人。乙未事變時,成祖率鄉人起義抗日,未幾,與日軍戰於坪林,不幸敗北,暫時匿跡,至歲暮潛返坪林,密謀襲擊盤踞坪林的日軍,機密被日方偵知,於明治29年(1896)正月十八日在家被圍,成祖當場被殺,尚罵敵不屈,同時與另五義士同時被殺,日軍將六人之首級分裝於兩竹簍內,送到三角湧街,並懸於祖師廟前示眾,以示威懾,引起了民眾的強烈反感和憤怒,次日被棄於三角湧溪義渡西岸附近。隨著時間的推移,民國53年(1964)地方人士為追念他們的抗日保家的義舉與犧牲精神,在其墓地原址築祠,稱為「靈應六人公」或「六聖公祠」,以奉祀他們的英靈,進一步表達對他們的敬意。後來因時代進步,三峽地區高樓增建,道路拓寬,「六聖公祠」因地勢低窪且又有妨礙交通之虞,所以在改建委員的奔走勸募下,地方人士慷慨解囊,在民國77年重建竣工。

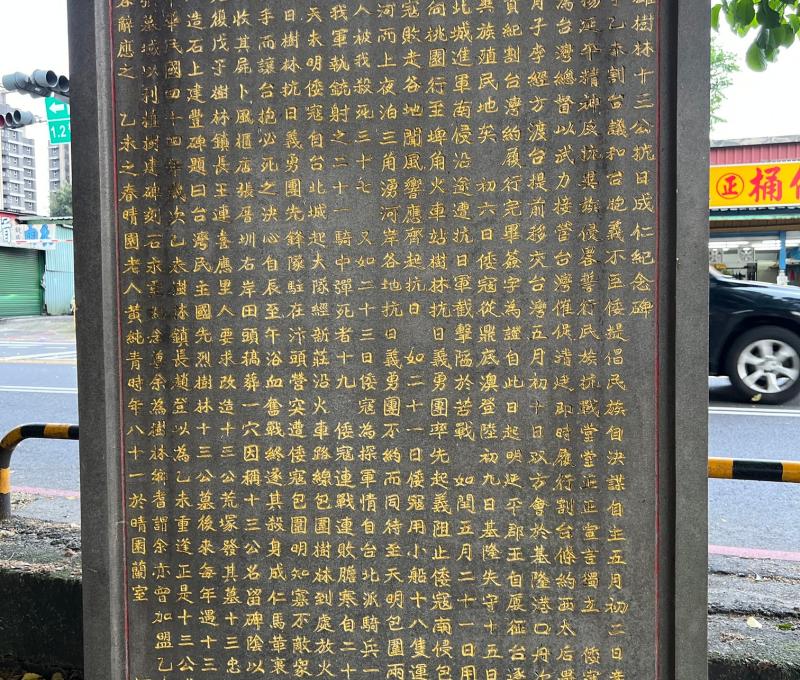

新完工的廟內匾額上書寫著「忠義千秋」,兩側的楹聯也寫道:「義魄忠魂六壯士,保鄉抗敵大英雄」,表達了對他們的崇敬與懷念。同樣是乙未之役時,在樹林區一株老樹蔭下的十三公,石碑上書「乙未抗日先烈樹林十三公之墓」,碑座上題字:精神不死。都是國人表達對他們的敬意與感念。

六人公的故事,反映了台灣人在日治時期,為了保衛家園與追求自由,不甘心淪為他國的殖民地,而為自己努力爭取機會,讓自己的家人和自己能出頭天。六人公祠裡,常有人前來祭拜,他們認為六人公就像有應公一樣,有求必應,也像自家長輩一樣,會關心、呵護我們。每年中元節時,附近鄉親為表達敬意與酬謝神明,聘請布袋戲、歌仔戲做酬神表演。大家相信,當人們有困難時,六人公會保佑我們,給我們無形的力量與支持。

靈應六人公廟作為三峽區的重要文化地標,承載三峽人對抗日英雄的敬仰與懷念。它不僅是民眾信仰所在,也是歷史教育和文化傳承的重要場所,提醒著人們不忘歷史,珍惜當下的和平生活。

參考資料:

1.三峽六人公 https://www.facebook.com/TaiwanTempleStory/posts/683346002218120/

2.樹林十三公 https://wikis.tw/%E6%A8%B9%E6%9E%97%E5%8D%81%E4%B8%89%E5%85%AC