李梅樹之路

02《淡水》(淡水基督教長老教會前方)

《淡水》是李梅樹創作於1974年的油彩作品,尺寸為10F(45.5x53 cm),描繪俯瞰淡水港的景緻。與同為李梅樹描繪淡水風景的作品《淡水港》(1930)相比,本幅《淡水》或許是因距離更向後推遠,俯瞰角度顯得較為平緩。而畫家似是因站在畫面前景左側建築後面,只見一半的淡水港港灣。前景右側有錯落著的紅屋瓦建築,建築側面的馬背顯示其應為漢人移民的傳統建築,與後方淡水基督長老教會的尖塔建築相對,呈現了淡水建築群落的共融特色。

日治初期淡水港務繁盛,而後因泥沙淤積、1899年基隆港築港計畫啟動等,使淡水港船舶雲集的盛況不再。到了1920年代,淡水漸漸因畫家圖繪或廣告宣傳成為觀光勝地。此時期殖民政府希望推動臺灣的現代性建設和觀光產業,1927年時《臺灣日日新報》也在官方支持下舉辦新臺灣八景投票活動,淡水成為新八景之一。而淡水港灣、錯落的紅瓦建築群落、觀音山等景緻也成為淡水畫題作品經常出現的風景。

另外,《淡水》中所見的基督長老教會的尖塔建築在其他畫家的作品中也常常可見,如陳澄波《淡水夕照》(1935)、倪蔣懷《淡水教堂》(1936)、楊三郎《觀音山》(年代不詳)、郭柏川《淡水觀音山》(1953)、陳慧坤《淡水觀音山》(1963)等,十分有趣。

參考資料:

饒祖賢,〈自然與人文的融匯:館藏藝術家畫筆下的淡水風景〉,中央研究院台灣史研究所檔案館:https://archives.ith.sinica.edu.tw/collections_list_02.php?no=52,檢索日期:2024年4月12日。

宋南萱,〈臺灣八景從清代到日據時期的轉變〉,桃園:中央大學藝術學研究所碩士論文,2000。

李梅樹之路

01《淡水港》(淡水基督教長老教會後方)

《淡水港》為李梅樹創作於1930年的油彩作品,作品尺寸為25F(65x80 cm),畫家從高處俯瞰,描繪晴而多雲的淡水河港灣與小鎮風貌。畫面前景有用色濃郁的紅色屋瓦和深綠樹叢交錯,而在部分房舍的頂部屋脊處,畫家加上了橘白色的筆畫,讓畫面下方與上方的明亮天空相調和。

此外,筆觸方向皆往右後方延伸,連接淡水港灣的弧度,除了有引導觀者視線的效果,也使得畫面整體顯得更穩定而協調。在層層錯落的紅屋瓦和綠樹叢之後,可見映照著藍、綠、白、黃天空的淡水港,表現畫家對於瞬時光影變化的捕捉,水面上的船隻則又為畫面增添一絲生氣。

臺灣許多前輩藝術家都有留下描繪淡水景緻的作品。與李梅樹交好的陳植棋、陳澄波等人在1920至30年代時也創作了多幅以淡水為畫題的圖繪。

陳植棋有四幅1925-30年間創作的同名《淡水風景》作品;陳澄波有《淡水夕照》(1935)、《淡水風景》(1935)、《曲徑》(1936)等。三人皆曾為赤島社成員,赤島社1929年成立時於《臺南日日新報》中發表宣言:「忠實地反應時代的脈動,生活即是美,吾等希望貫徹藝術,化育此島為美麗島。愛好藝術的我們,心懷為鄉土臺灣島殉情,不論何時都不忘以學貧學愚的心情鑽研精進研究。赤島社的使命在此,吾等生活亦在此,且讓秋天的臺展和春天的赤島展來裝飾這個缺乏風雅的島嶼吧。」,由此或許可見三位畫伯對臺灣藝術發展的懇切關懷。

參考資料:

〈粒揃ひの畫家連 臺展の向ふを張つて 赤島社を組織し本島畫壇に烽火を揚く〉,《臺南日日新報》,1929年08月28日。

葉思芬,《臺灣美術全集.卷十四:陳植棋》,臺北:藝術家,1995。

饒祖賢,〈自然與人文的融匯:館藏藝術家畫筆下的淡水風景〉,中央研究院台灣史研究所檔案館:https://archives.ith.sinica.edu.tw/collections_list_02.php?no=52,檢索日期:2024年4月12日。

淡水河水上數位走讀

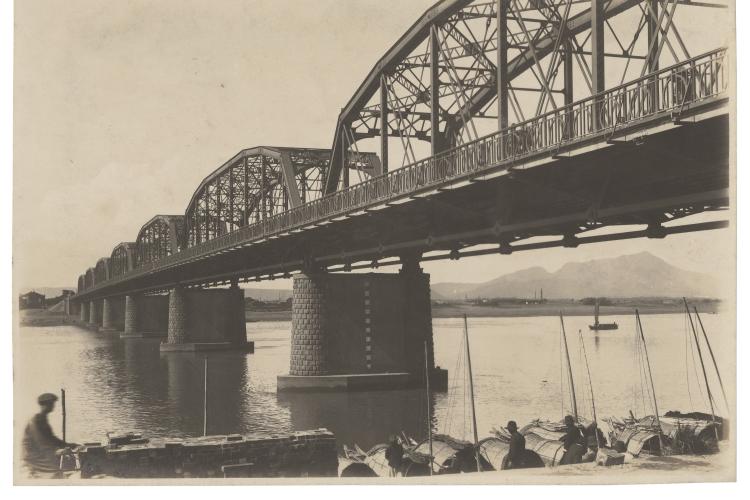

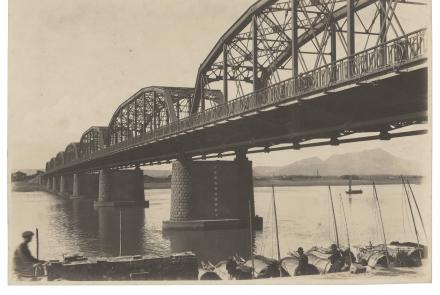

03臺北橋

臺北大橋見證了臺北由渡口時代走向現代都會的百年更迭:清末以前大稻埕—三重埔以對渡為主,交通受天候與夜色掣肘,橋梁遂「應運而生」。第一代為劉銘傳興建鐵路時於淡水河上設置的木構橋,完工於 1889 年(光緒十五年),惟屢遭洪水損毀。其後的第二代木橋於 1920 年完工,但僅維持約五個月,9 月即有部分橋體被洪水沖失,顯示早期木橋面對河勢的脆弱。總督府遂改採鐵桁架重建,第三代於 1925 年 6 月 18 日正式通車,自此便捷陸運逐步取代對渡,兩岸都市加速擴張,居民也不再因洪水而憂心交通斷絕。這一時期的大橋亦成為藝術家的取景:鄉原古統在〈大稻埕大橋〉中以浮世繪語法描繪橋上車流、人群與橋下船舶並陳的都會景象;陳澄波〈臺北橋〉(1933)則從橋面遠眺觀音山、大屯山與河口山海門戶之景,將工業化橋景與自然河景並置成為時代縮影。

戰後因交通量與防洪需求遽增,橋梁進入連番改建。第四代(1969 年 11 月 15 日通車)改為鋼筋混凝土主橋配上游(南側)邊橋,主橋四線車道、橋長 498.4 公尺;當時仍收取過橋費,至 1977 年 7 月 1 日停收,收費亭並於 1990 年代中期改建時拆除。其後因中興橋斷橋事件與車流負荷,決議改建為第五代:主橋拓為六線道,並在兩側加建邊橋規劃為機車專用道與人行道;本次改建自 1991 年 10 月動工,於 1996 年 6 月中旬完工,並在 1996 年 7 月 16 日上午 10 時舉行通車典禮、正午正式通車,形成今日所見的臺北大橋。雖然當今河岸景觀已不同於鐵橋年代,但順著「藍色公路」望向北橋,仍能在橋影與山廓之間讀到臺北從木橋到鐵橋、再到鋼筋水泥與分流治水的現代化路徑。

淡水河水上數位走讀

08關渡分潮

關渡位於淡水河出盆轉折的門檻帶,兩岸山勢夾峙、河槽收束,潮能與河流在此交會、分配,形成典型的「關渡分潮」。清代詩文常以關渡位於淡水河出盆轉折的門檻帶,兩岸山勢夾峙、河槽收束,潮能與河流在此交會分配,形成典型的「關渡分潮」。清代軍政官阮蔡文在〈淡水〉詩中寫道:「兩山自對峙。中有干豆門,雙港南北匯」——以今日熟悉的大屯山—觀音山作為「雙門」意象,點明關渡的地勢與匯流關鍵,這也成為後世閱讀關渡景觀的經典座標。

在地方文化脈絡中,「關渡分潮」更是淡北八景的固定題旨之一:圖繪與文字反覆以「兩山夾口、潮勢分流」鋪陳,鞏固關渡作為盆地出口的集體想像與審美語法。你可將這一景理解為「看見臺北通海的自然框景」——抬頭辨山,腳下看潮,便能把自身定位在「盆地—河口—外海」的門檻上。

與自然水文相對照,關渡宮承接了河口門戶的社會功能。早年水路為要道,廟宇遂成航漁民眾與商旅的精神與空間定錨。近代圖像常見舟楫、街肆與遠山同框,廟宇作為前景或中景的「人為節點」,與「分潮」這一自然節點互為表裡。進入二十世紀後,堤防、水門、橋梁加入畫面,門戶感未被抹除,反而以「廟—橋—堤—山」的共構,持續提供在地的集合點與視覺識別。

把視角拉向治理史,「分潮」不只是一道風景,也是需精準管理的水文特徵。關渡處於感潮段且河槽轉彎,洪汛時水位易抬升;戰後治理因此把此處列為關鍵節點,與上游截彎取直、社子島河槽整治,以及側向的二重疏洪道相互牽制。多輪模型與經驗顯示,僅靠「拓寬—加深」難以長久,政策遂由「改道/拓寬」轉向「分流+空間管制」,在降低盆地出口洪峰的同時,兼顧河口與航道穩定。這也解釋了為何關渡能同時是詩題中的分潮美景、也是工程上的「門檻點」。

「兩山自對峙。中有干豆門,雙港南北匯」寫其勢,把今日熟悉的大屯山—觀音山雙門意象,轉為辨識河口的座標;這種以兩山定門、以河口觀景的語法,從清代到地方志所列「淡北八景」反覆出現,鞏固關渡作為盆地出口的集體想像。

與自然水文相對照,關渡宮承接了河口門戶的社會功能。早期水路是要道,廟宇遂成航漁民眾與商旅的精神與空間定錨;圖像與文本中,舟楫、街肆與遠山常同框,廟宇作為前景節點,與「分潮」這一自然節點互為表裡。近代以降,堤防、水門、橋梁加入畫面,門戶感未被抹除,反而以「廟—橋—堤—山」共構,持續提供在地集合點與視覺識別。

從治理史看,「分潮」不只是景色,更是需要管理的水文特徵。關渡處於感潮段、河槽轉彎致水位易抬升,戰後被列為治水關鍵節點:與上游截彎取直、社子島河槽整治,以及側向的二重疏洪道相互牽制。模型試驗與經驗顯示,單憑「拓寬—加深」難以長久,決策遂由「改道/拓寬」轉向「分流+空間管制」,以減輕盆地出口洪峰,同時維持河口與航道的穩定。這也說明為何關渡能同時是詩題中的分潮美景、也是工程上的門檻點。

總結而言,關渡分潮提供河口門戶的自然框景,關渡宮凝聚門戶的人文記憶;兩者相互嵌合,構成淡水河口最具代表性的「景—廟互證」場景:抬頭憑雙山辨向,臨水由廟宇定心,歷史圖像與當代河岸工程並置其間,讓人一眼讀出——這裡是臺北的出海門。

淡水河水上數位走讀

07觀音山

觀音山矗立於淡水河口西北岸,與對岸的大屯山遙遙相望,長年作為盆地向海的「山海門戶」。從橋面、堤頂或河上遠眺,觀音山常被拿來辨方定位:早在近代圖像裡,就有「從橋上遠眺觀音山、大屯山,以及淡水河口的壯麗山海美景」的描述,顯示它在視覺與地理上的雙重定錨作用。

在藝術與大眾文化中,觀音山更是觀看淡水河的經典背景。日治時期的「臺北名所繪畫十二景」選入〈淡水河.觀音山遠望〉,以層次分明的河面與舟楫烘托出遠山的沉靜,營造「寧靜和諧」的氛圍;畫面中的沙洲長滿甜根子草,暗示取景季節與河道樣貌。

同系列〈從水源地眺望臺北市街〉,則把高聳入雲的觀音山置於畫作上方,讓觀者一眼辨識地點,並以此襯托近代自來水設施與城市現代化的意象。除了視覺符號,觀音山亦與城市基礎建設相連。近代臺北自來水系統將淨化後的清水,從唧筒室泵送至觀音山上的淨水池,再供應全市——山體因此不只是風景,也成為近代公共衛生網絡的一環。

另一幅〈眺望淡水河風景〉取景自堤防水門,讓遠方的觀音山與近景街道、臺車軌道同框,提示「水門作為連結河岸的通路」而非隔離。

觀音山也是「淡水風景」的敘事主角。陳澄波〈淡水〉沿右岸老街視角遠望觀音山:前景繁鬧、市河緩行、遠山凝定,形成快—慢—靜的多重節奏,成為辨識淡水河的經典構圖。 在節慶圖像裡,如〈扒龍船〉長卷,畫面遠處同時標示「觀音山及大屯山」,顯示二者作為城市公共活動的「自然舞臺背景」,也見證了堤防與親水活動並存的水岸美學。

把上述片段串起來,觀音山的意義清晰可見。換而言之,它是臺北向海的北岸門柱,是藝術與照片反覆召喚的地景定錨,更在現代化進程中和堤防、水門、橋梁等工程同框共存。

淡水河水上數位走讀

06大屯山

大屯山位於淡水河口北岸,與對岸的觀音山遙遙相望,共同形成臺北盆地通往海口的視覺門戶。近代以來,無論從橋上、堤岸還是舟船水路遠眺,常以這兩座山作為辨識河向與定位城市邊界的天然坐標:在臺北橋相關的圖像與敘述裡,特別強調登臨橋面「遠眺觀音山、大屯山,以及淡水河口的壯麗山海美景」,可見其作為都市天際線背景與河港風景核心元素的地位。

藝術家的取景,更把大屯山固定為「看淡水河」的經典符號。日治時期的「臺北名所繪畫」系列中,多幅作品以河面與兩岸夾景構圖,將前景的舟楫、人群與近岸活動,與遠景沉靜的山形對照;其中談及扒龍船與河岸節慶的長卷裡,畫面兩側即標示「觀音山及大屯山」,顯示河岸公共活動與城市日常,是以這道雙山門戶為舞臺背景展開的。同時,在以臺北橋、堤防、水門為主題的多件畫作中,遠方山巒始終穩定入鏡,說明工程與現代化設施雖改寫了近岸地景,但「山—河—城」的空間關係並未消失,反而因對照而更清晰。

就城市感知而言,大屯山不僅是北岸的自然屏障,也是讀景與辨位的關鍵。自大稻埕、臺北橋向北遠望,鐵橋、沙洲、船隊與堤線在前,遠山為背,串連起港埠城市的工作與休閒、產業與交通;這種「近處流動、遠處凝定」的視覺秩序,成為二十世紀臺北想像淡水河的共同語法。畫家與攝影師反覆重申的遠望路徑,讓大屯山與觀音山長期作為河景的定錨物——無論是沿河通勤、藍色公路觀光,或節慶時的水岸活動,抬頭都能以雙山辨向,意識到自己置身於「盆地—河口—外海」的門檻帶。

若把視線與歷史並讀,大屯山的意義也在於「把城市與大地脈絡扣在一起」。從清末以降的港埠繁忙,到近代堤防與橋樑的建設,河岸空間的機能不斷變換,但遠山始終作為背景存在。這使得觀景者在面對新堤、高牆、水門與碼頭時,仍能透過熟悉的山形,感知到河流與盆地的整體方向感。換言之,大屯山既不是單純的風景,也不是抽象的邊界,而是連結記憶、地理與治理敘事的視覺樞紐:它與觀音山合力框定了淡水河最具代表性的天際線,讓人一眼辨識出「這裡是臺北」,並由此延伸出對港埠歷史、堤岸工程與水上生活的回想與想像。